侯马市景观格局梯度分析

2012-12-27刘养洁王国梁

裴 刚,刘养洁,王国梁

(山西师范大学城市与环境科学学院,临汾 041001)

侯马市景观格局梯度分析

裴 刚,刘养洁,王国梁

(山西师范大学城市与环境科学学院,临汾 041001)

以侯马市为例,在RS和GIS技术的支持下,定量分析了侯马市景观格局的空间分异特征。结果表明,景观指数能够很好地反映研究区各缓冲区景观格局的变化特征;利用做缓冲区的方法提取样带在分析北方平原城市圈层景观格局的梯度变化上有一定的优势。该项研究对于合理引导城市扩张,以便减小由于城市扩张所引起的当地生态退化问题具有一定的实践意义和理论参考价值。

景观格局;梯度分析;缓冲区;侯马市

0 引言

地域景观变化主要是农业耕种、基础设施建设和城市发展等大规模的人类开发活动的结果[1],已日益成为引起区域景观变化的关键因素[2]。城市在空间范围的拓展过程,就是自然环境变为人工环境的过程[3]。这一过程与土地利用变化有着极为密切的联系,而深入分析土地利用格局是了解土地利用变化的基础。

景观格局分析是景观生态学的基础,其通过描述景观单元的组合结构特征,对景观镶嵌格局进行分析和量化,进而研究格局与过程之间的相互作用与影响[4]。空间梯度是指沿某一方向景观特征有规律地逐渐变化的空间特征[5]。梯度分析最早应用于植被生态学中研究植被群落的演化和不同环境条件下植被群落的差异[6]。国内外学者利用景观指数和梯度分析方法分析土地利用格局,取得了一定的成效,揭示了不同土地利用类型沿样带表现出不同的梯度变化规律[7-8]。然而,以提取缓冲区的方式作为样带设计方法在反映城市景观格局方面的应用较少。

本文以山西侯马市为研究对象,通过建立缓冲区的方法,研究侯马市景观格局的梯度变化特征。主要任务包括:①利用提取缓冲区的方法分析景观指数的变化能否有效地揭示平原城市的景观格局特征;②研究侯马市景观格局的梯度变化情况;③统计代表城市现代化的人工景观的比例,结合侯马市城市化率的指标,分析该市所处的城市化阶段,为引导城市用地和空间资源的合理配置,改善侯马市的生态环境提供科学依据。

1 研究区和数据源概况

侯马市是山西省南部一座重要的区域性中心城市,属临汾市管辖(图1)。地理位置介于E111°23'05″~111°41'00″,N35°34'02″~ 35°52'09″之间,总面积220 km2。区境内地形较平坦,海拔高度在420~457 m之间,南部紫金山的海拔1055 m。汾河位于市西北边界,浍河在市南部横穿市境东西。该区属暖温带大陆性气候,土地利用类型以耕地、林地和城乡建设用地为主。侯马市农业具有明显的城郊型农业经济特征,工业以工矿企业为主,交通运输发达。

图1 侯马市地理位置示意图Fig.1 Location of Houma city,Shanxi,China

以侯马市2009年的SPOT5正射遥感图像为主要数据源,辅以山西省城乡设计研究院提供的2009年侯马市土地利用的矢量数据。在ENVI 4.7软件中,采用 Gram-Schmidt Spectral Sharpening法,将10 m分辨率的多光谱图像(波段为绿、红、近红外和短波红外)与2.5 m分辨率的全色图像融合,在高保真地保持图像光谱特征的情况下提高了其空间分辨率;采用人工目视解译法得到2009年侯马市景观分类的空间与属性数据。结合野外实地验证,精度为0.852,基本满足本次研究的需要。

2 研究方法

2.1 景观类型的划分

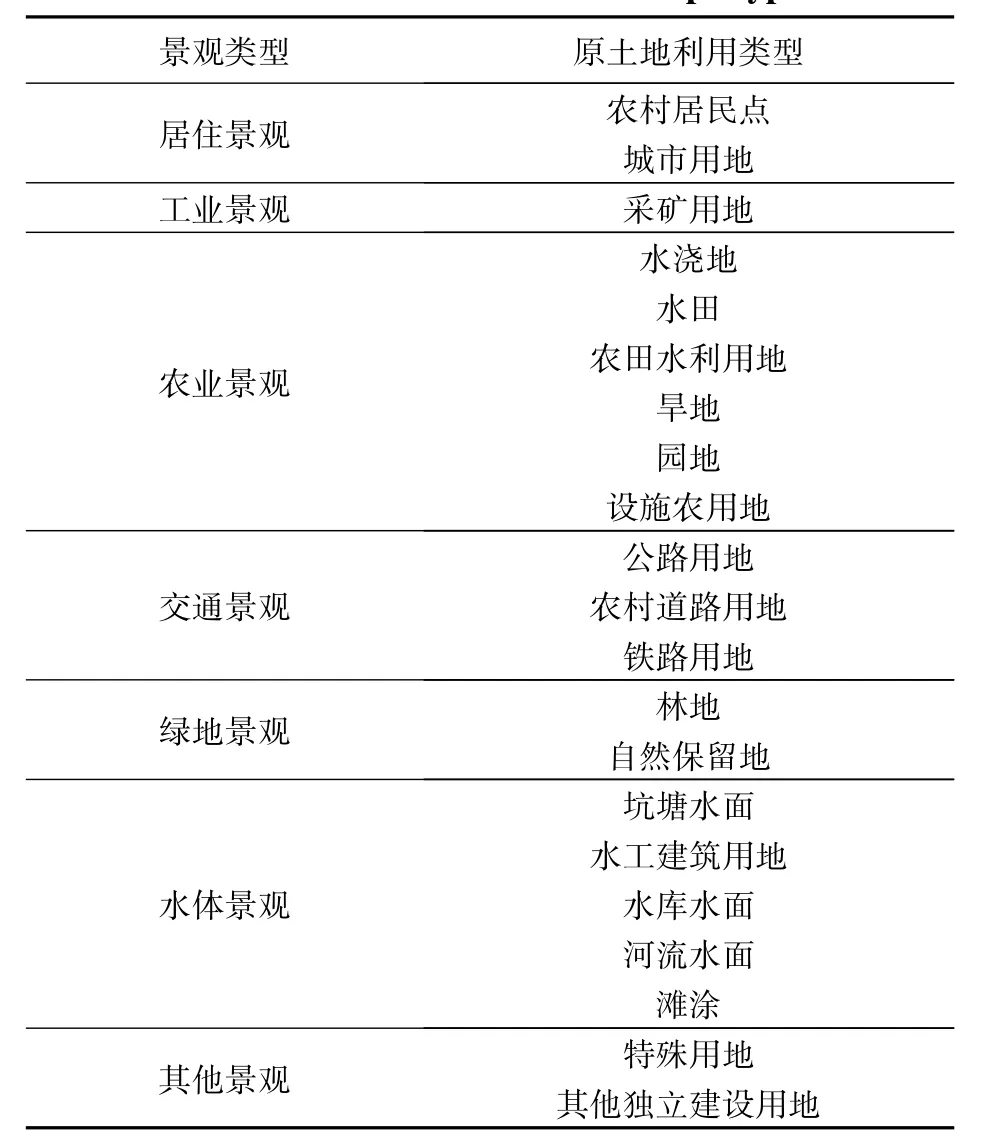

考虑到侯马市的土地利用特征,参照了建设部1991年颁布的国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137—90)[9]中的城市用地分类体系,结合本文的研究需要,把原土地利用类型归并为7类景观(表1)。

表1 景观类型的划分Tab.1 Classification of landscape types

2.2 总体景观格局指数的提取

在ArcGIS 9.3软件中,用 Conversion Tools工具,将人工目视解译得到的侯马市景观分类数据转化为栅格数据,再用Fragstats 3.3软件计算景观格局指数。在侯马市景观格局总体特征的描述中,选择了斑块类型总面积(CA)、景观面积比例(PLAND)、斑块个数(NP)、斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)和平均斑块面积(MPS)进行计算。

缓冲区的景观梯度分析可分为以下2个部分:①景观类型的梯度分析,选择了景观面积比例(PLAND)、斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、边界密度(ED)、景观形状指数(LSI)和平均斑块面积(MPS);②景观水平的梯度分析,选择了斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、边界密度(ED)、景观形状指数(LSI)、平均斑块面积(MPS)、面积—周长分维数(PAFRAC)、蔓延度指数(CONTAG)和香农多样性指数(SHDI)[10-12]。这些指数的计算方法和生态学意义参见文献[13]。

2.3 缓冲区的设立

根据划分的景观类型,在ArcGIS 9.3软件的支持下,对研究区设立缓冲区。选定市政府所在地的几何中心为圆心,首先设立半径0.5 km的圆形缓冲区作为核心区(围绕点建立缓冲区产生圆形缓冲区[14]);而后围绕核心区,以0.5 km 为缓冲距离,向城市外缘方向设立环形缓冲区,并以此类推,共设立14个缓冲区。本文默认核心区为第0缓冲区,向周边依次为第1区、第2区、…、第13区(图2)。

图2 侯马市景观类型与缓冲区设置示意图Fig.2 Landscape types and buffer zones of Houma city

利用ArcToolbox中Clip工具对景观分类的矢量图进行剪切,获取目标矢量图及相关属性,并将其转化为10 m×10 m的栅格数据。以市政府为圆心的核心区所处位置与实际市建成区的几何中心相符合,对所设立的环形缓冲区进行分析,能够较好地体现出城市景观类型的圈层梯度变化特征。

3 侯马市景观格局分析

3.1 景观格局总体特征

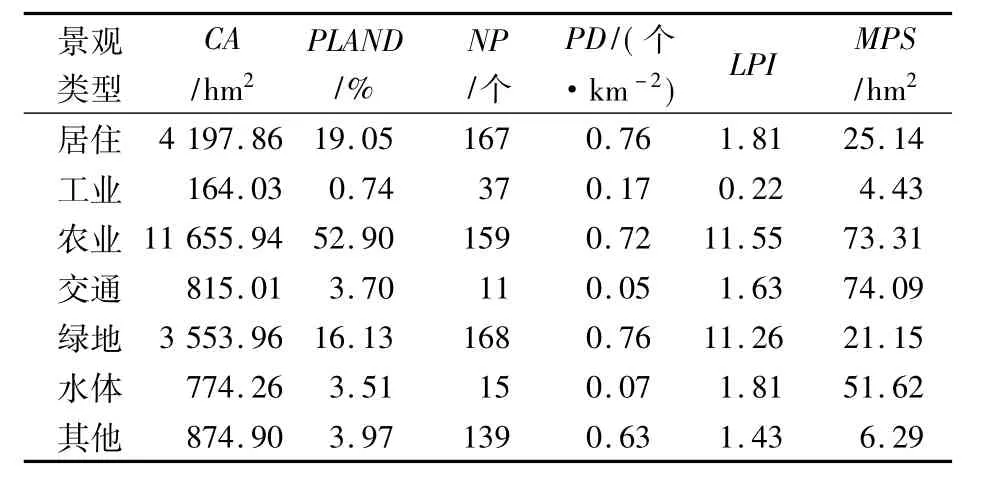

侯马市各景观类型的景观指数如表2所示。

表2 侯马市各景观类型的景观指数Tab.2 Landscape indices of Houma City

由表2可知,侯马市农业景观的景观面积比例占了一半以上,达到52.90%,其次是居住和绿地景观,而工业景观所占的比例不足1%。从景观类型上看,绿地、居住和农业3类景观的斑块个数不仅数量最多,且所占比例超过了70%。斑块密度反映了景观的破碎程度,表现为占主体的绿地、居住和农业3类景观PD值均超过0.7个/km2,说明侯马市整体景观的破碎度较高。最大斑块指数中远居于高位的是农业和绿地景观,分别为11.55和11.26,可见研究区存在大片相连的农业和绿地景观。虽然交通景观的前几项指数表现并不突出,但平均斑块面积最大,说明了侯马市的地面交通较为发达。

城市化是一个农业人口转化为非农业人口、农村地域转化为城市地域的过程[15]。2009年侯马市城市化率(城镇人口占总人口的比重)为 55.65%[15],而从景观格局的总体特征上看,代表城市现代化的人工景观(不含农业景观)所占比例仅为27.46%左右。结合诺瑟姆的城市化发展S型曲线综合分析以上2个指标可看出侯马市的城市化进程处在快速提升阶段[3]。这一阶段是人地矛盾尤为尖锐的阶段,如果不能对城市扩张的空间布局进行合理规划,容易导致生物栖息地破碎和生物多样性减少等一系列生态退化问题。

3.2 景观类型的缓冲区梯度分析

研究区景观类型的缓冲区梯度变化特征如图3所示。

图3 景观类型的缓冲区梯度变化特征Fig.3 Gradient variation characters among the buffer zones of landscape types

在景观面积比例图3(a)中,自第0区向第13区,居住景观逐渐减少,至第8区后趋于平稳,其平稳趋势可归因为农村居民点在建成区周边的均匀离散分布。农业景观逐渐增多,在第9区达到顶峰后逐渐下降,其下降的部分主要由绿地的上升部分填充。交通景观虽然在第0区至第12区间有小幅下降,但到第13区比例迅速攀升,充分说明了侯马市过境交通发达。

在斑块密度图3(b)中,居住景观的PD值逐渐降低,农业和绿地景观的PD值先升后降,只有交通景观的PD值呈现“U”型的先降后升态势。工业景观在距市中心3 km时才出现,曲线的平稳态势至第13区时才有小幅上升。

在最大斑块指数图3(c)中,居住景观的指数逐渐降低,这与居住区在建成区集中分布,而农村居民点在建成区周边离散分布的空间格局有关。交通景观的曲线先降后升,说明了越向市中心道路的连通性越高,而过境交通较高的通达性是该值在第13区上升的原因。农业和绿地景观指数先升后降,说明在侯马市建成区周边围绕着大片农田,绿地在南部的紫金山地区呈集中分布态势,但在市边缘切割的缓冲区存在空白部分,这种连片分布的格局不再那么明显了。

在边界密度图3(d)中,居住和交通景观曲线的走势均呈阶梯式下降,说明这2种景观之间的影响强度随距离建成区中心距离的增加而降低;只是交通景观的ED值在第13区再次上升到了36.38 m/hm2的高位,这与市边缘较发达的交通体系有关。农业景观指数波动上升和下降说明了农业景观与代表城市化的交通和居住景观之间的复杂程度是此消彼长的关系,城市化程度高的地区,代表自然形态的农业景观的复杂程度低;反之亦然。绿地景观也说明了上述关系。

在景观形状指数图3(e)中,居住、农业、工业和绿地景观曲线的走势反映了随距建成区中心距离的增加,景观的形状变得越来越不规则,同时离散程度增强,但在市边缘农业和绿地景观的LSI值有明显下降。交通景观曲线走势的特殊性在于总体上升中存在一个小的波谷(分布于第7至第11区),其主要原因为建成区北部分布有规则的铁路用地。水体景观在各缓冲区的变化差异不大。

从平均斑块面积图3(f)上看,居住景观的曲线在第0区起点较高,上升至第3区达到峰值,而后下降并趋于稳定,说明了居住景观由趋于集中向逐步均匀分散过渡。农业景观在建成区周边大片集中分布,在第9区达到峰值,而后这种集中性被穿插于其中的交通用地和水体所打破。水体景观在第11区的峰值是由于浍河大片分布于该区形成的。

总体来看,沿第0区向第13区梯度过渡,居主体地位的景观类型依次为居住、农业、交通、绿地。居住景观的各条曲线除景观形状指数曲线外均呈逐渐下降趋势,农业景观多呈先升后降的趋势,交通景观指数的变化集中在了第0区至第3区和第11区至第13区,绿地景观指数的变化集中在了第9区至第13区,工业和水体景观集中分布在第10区至第13区。

3.3 景观水平的缓冲区梯度分析

在综合了7种景观类型后,进行景观水平的缓冲区梯度分析,分析结果如图4所示。

图4 景观水平的缓冲区梯度变化特征Fig.4 Gradient variation characters among the buffer zones of landscape levels

从斑块数量图4(a)上看,曲线先逐渐上升,在第8区达到164个的峰值后下降,并稳定在150个左右。斑块密度图4(b)显示了PD值上升至第8区的极点后下降,并稳定于8个/hm2。结合两图来看,二者曲线的共同点是距建成区中心越远值越高,在距离中心4.5 km处都有峰值,距中心6~7 km处值趋于稳定,说明了景观破碎度与距建成区中心的距离在一定范围内成正比,当达到极值后景观破碎度趋于常数。

边界密度图4(c)中,曲线的“V”字型变化集中于第5至第7区,但整体上曲线围绕ED=54 m/hm2上下波动,反映了景观整体的复杂程度较高,各缓冲区之间变化不大。

景观形状指数图4(d)反映了斑块边界形状的复杂程度与距市中心的距离成正比。

平均斑块面积图4(e)中,MPS在距离市中心3.5 km范围内基本高于11 hm2,在第6区至第10区之间经历了一个小的“U”型弯后,其值趋于12 hm2并保持稳定。说明了建成区的景观集中度高,建成区边缘景观破碎度强,但进一步向农村地区过渡时景观的集中度重新上升并趋于稳定。

面积—周长分维数图4(f)的曲线走势与阻尼振动曲线类似:曲线在由建成区中心向周边过渡时,振动幅度逐渐减弱,并趋于1.2。这反映了建成区内,代表城市化的人工景观较为规则,但这种规则性在一些地段受到了自然、人文因素的制约;在建成区边缘,随着城市扩张带来的城市有序规划对自然斑块的形状结构带来了一定的冲击,但冲击力度不如建成区明显;到了农村地区,原有的自然斑块的形状结构是稳定的,曲线的波动自然趋于稳定。

从蔓延度指数图4(g)上看,曲线围绕在70%上下波动,说明各缓冲区均存在连通度很高的优势斑块类型。结合图3中的景观面积比例图可得知,连通度很高的优势斑块为居住和农业景观。

香农多样性指数图4(h)中,SHDI与距建成区中心的距离成正比,说明了距建成区中心越远,斑块的类型越多,斑块类型在景观水平上呈现复杂化趋势分布。

总体而言,从市中心向周边过渡,斑块数量增加,斑块破碎化程度逐渐升高,斑块形状趋于复杂,景观多样性逐渐增强,但当逐渐过渡到了自然景观,这些指数的变化也趋于稳定。

4 结论

1)景观指数在反映侯马市各缓冲区景观格局的变化特征上具有良好的指示效应。从景观类型上看,在各缓冲区变化较为明显的是居住、交通、农业和绿地景观,这4大景观构成了侯马市的主体景观;从景观水平上看,斑块数量、景观形状指数、面积—周长分维数和香农多样性指数在反映侯马市景观格局的圈层梯度规律上表现明显。

2)从自建成区市中心向城市边缘的缓冲区的景观变化特征来看,侯马市景观格局指数的圈层梯度变化明显,说明了利用做缓冲区的方法提取样带在分析北方平原城市具有一定的优势。

3)侯马市的城市化进程正处在加速阶段,也是人地矛盾尤为尖锐的阶段,更需要对城市扩张的空间布局进行合理规划,以抑制致生物栖息地破碎和生物多样性减少等一系列生态退化问题。

[1]Bockstael N E.Modeling Economics and Ecology:The Importance of a Spatial Perspective[J].American Journal of Agricultural Economics,1996,78(5):1168 -1180.

[2]Swenson J J,Franklin J.The Effects of Future Urban Development on Habitat Fragmentation in the Santa Monica Mountains[J].Landscape Ecology,2000,15(8):713 -730.

[3]吴志强,李德华.城市规划原理[M].4版.北京:中国建筑工业出版社,2010.Wu Z Q,Li D H.Principle of Urban Planning[M].4th ed.Beijing:China Agriculture and Building Press,2010(in Chinese).

[4]肖笃宁,李秀珍,高 俊,等.景观生态学[M].北京:科学出版社,2003:4-13.Xiao D N,Li X Z,Gao J,et al.Landscape Ecology[M].Beijing:Science Press,2003:4 -13(in Chinese).

[5]李哈滨,Franklin J F.景观生态学——生态学领域里的新概念构架[J].生态学进展,1988,5(1):23 -33.Li H B,Franklin J F.Landscape Ecology:New Concept Structure in the Field of Ecology[J].The Progress of Ecology,1988,5(1):23-33(in Chinese with English Abstract).

[6]Turner M G.Landscape Ecology:The Effect of Pattern on Process[J].Annual Review of Ecology and Systematics,1989,20(1):171-197.

[7]Luck M,Wu J G.A Gradient Analysis of Urban Landscape Pattern:A Case Study from the Phoenix Metropolitan Region,Arizona,USA[J].Landscape Ecology,2002,17(4):327 -339.

[8]Zhang L Q,Wu J P,Zhen Y,et al.A GIS - based Gradient Analysis of Urban Landscape Pattern of Shanghai Metropolitan Area,China[J].Landscape and Urban Planning,2004,69:1 -16.

[9]建设部.GBJ 137-90城市用地分类与规划建设用地标准[S].北京:[s.n.],1992.The Minstry of Construction.GBJ 137 -90 Standards of City Land Class Fication and Land Use Planming and Construction[S].Beijing:[s.n.],1992(in Chinese).

[10]朱 明,徐建刚,李建龙,等.上海市景观格局梯度分析的空间幅度效应[J].生态学杂志,2006,25(10):1214 -1217.Zhu M,Xu J G,Li J L,et al.Effects of Spatial Extent in Gradient Analysis of Shanghai City Landscape Pattern[J].Chinese Journal of Ecology,2006,25(10):1214 - 1217(in Chinese with English Abstract).

[11]陈奕兆,黄家生,李建龙.利用景观梯度法分析张家港市城市景观变化[J].生态与农村环境学报,2011,27(1):104 -108.Chen Y Z,Huang J S,Li J L.Gradient Analysis of Landscape Change of Zhangjiagang[J].Journal of Ecology and Rural Environment,2011,27(1):104 - 108(in Chinese with English Abstract).

[12]张景华,吴志峰,吕志强,等.城乡样带景观梯度分析的幅度效应[J].生态学杂志,2008,27(6):978 -984.Zhang J H,Wu Z F,Lyu Z Q,et al.Extent Effect of Landscape Gradient Analysis of Urban - rural Transect[J].Chinese Journal of Ecology,2008,27(6):978 - 984(in Chinese with English Abstract).

[13]邬建国.景观生态学——格局、过程、尺度和等级[M].北京:高等教育出版社,2001:202-207.Wu J G.Landscape Ecology:Pattern,Process,Scale and Hierarchy[M].Beijing:Higher Education Press,2001:202 -207(in Chinese).

[14]张康聪.地理信息系统导论[M].陈健飞,张筱林,译.5版.北京:科学出版社,2010:228 -229.Zhang K C.Introduction to Geographic Information Systerms[M].Translated by Cheng J F,Zhang X L.5th ed.Beijing:Science Press,2010:228 -229(in Chinese).

[15]全国城市规划执业制度管理委员会.城市规划原理[M].2011年版.北京:中国计划出版社,2011:11.National Urban Planning Practice System Management Committee.Principle of Urban Planning[M].2011 ed.Beijing:China Planning Press,2011:11(in Chinese).

[16]山西省统计局.山西统计年鉴2010[M/CD].北京:中国统计出版社,2010.Bureau of Statistics of Shanxi Province.Shanxi Statistical Yearbook 2010[M/CD].Beijing:China Statistics Press,2010(in Chinese).

A Gradient Analysis of Urban Landscape Pattern of Houma City

PEI Gang,LIU Yang-jie,WANG Guo-liang

(College of Urban and Environment Sciences,Shanxi Normal University,Linfen 041001,China)

With the support of RS and GIS technology,this paper aims to analyze spatial distribution characteristics of the landscape patterns of Houma City as a case study.The results show that the landscape index can well reflect the changing characteristics of landscape patterns of each buffer zone in the study area.The method of making the buffer zone to extract samples has certain advantages in the analysis of gradient change on circle landscape patterns in plain cities of northern China.This study has certain significance and theoretical reference value for reasonably guiding urban expansion and reducing local ecological degradation caused by urban expansion.

landscape pattern;gradient analysis;buffer zone;Houma City

TP 79

A

1001-070X(2012)04-0163-06

2012-03-04;

2012-05-26

侯马市城乡总体规划项目(编号:2011-2030)资助。

10.6046/gtzyyg.2012.04.27

裴 刚(1985-),男,硕士研究生,主要研究方向为城市与区域规划。E-mail:peigang1985@163.com。

(责任编辑:李 瑜)