文化传播视阈下的马克思主义大众化研究*

2012-12-27王军峰周贤君刘艳军

王军峰,周贤君,刘艳军

文化传播视阈下的马克思主义大众化研究*

王军峰,周贤君,刘艳军

(湖南农业大学人文社会科学学院,湖南长沙410128)

马克思主义大众化是坚持马克思主义在意识形态领域中的指导地位的重要举措。以纽科姆的ABX模式为分析框架,指出我国文化生态的包容性是马克思主义大众化的文化缘起,马克思主义与我国传统文化的和合是马克思主义大众化的文化要件,因而我国文化发展的内在理路决定马克思主义必然中国化、大众化。当前大众文化的兴起为马克思主义大众化提供了历史文化契机,然而要抓住此契机就必须实现马克思主义话语转化,将其尽快融入普通民众的日常话语体系。

文化传播;马克思主义;大众化

0 引 言

党的十七大报告明确提出“开展中国特色社会主义理论体系宣传普及活动,推动当代中国马克思主义大众化”的战略任务。十七届六中全会进一步强调“坚持以马克思主义为指导,推进马克思主义中国化、时代化、大众化”。当前,学界对马克思主义大众化的研究主要是围绕马克思主义大众化的内涵、必要性、基础要素、历史进程与经验原则以及途径与方法等方面展开的[1]。对马克思主义大众化的逻辑起点(即相异的二事物何以和合)的研究甚少,即便偶有涉及,也多是从马克思主义的人民性、科学性和实践性等方面加以论述。然而,作为有生命、有传统的思想文化史,其生长并不完全依赖于外在刺激,因此,单纯用外缘来解释思想文化是行不通的[2]158。基于以上认识,笔者运用纽科姆的ABX传播模式分析马克思主义中国化、大众化过程中我国文化生态中的积极因素,认为我国文化发展的内在理路决定了马克思主义的中国化和大众化,要加快推进马克思主义大众化就必须完成马克思主义的话语转化。

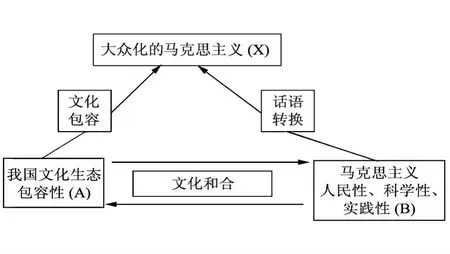

纽科姆的ABX模式中三点分别代表两个个体A和B以及他们共同环境中的物体X。这两个个体相互之间有意向,并都对X有意向,传播被设想为支撑这个意向结构的过程。也就是说,通过关于任何变动的信息并且允许对发生的变动做出相应的调整,来维持或改进三者之间的这种对称性关系[3]83。笔者将以A表示我国的文化生态,B表示马克思主义,X表示两者和合后具有中国特色、中国风格和中国气派的大众化的马克思主义,如图1所示。

图1 纽科姆的ABX模式

1 马克思主义大众化的文化缘起——文化包容

纽科姆的ABX模式指出文化传播中A对X有意向,即中国的文化生态允许马克思主义的生存和发展。我国文化生态与马克思主义之间的意向即两种文化不拒斥的根源在于:农耕经济的多元成分结构决定了我国文化兼容并蓄的包容性格[4]40。

我国文化的包容性主要表现在:其一,我国文化的多元格局。根据文化类型的差异,我国的文化区可进一步划分为关东文化区、燕赵文化区、黄土高原文化区、中原文化区、齐鲁文化区、淮河流域文化区、巴蜀文化区、荆湘文化区、鄱阳文化区、吴越文化区、岭南文化区、蒙新草原—沙漠游牧文化区、西南少数民族文化区、青藏高原游牧文化区等。其二,体现在与少数民族文化的融合与涵化。中国最为开放的盛唐时期,文化的包容性格也尤为突出,“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”(元稹《法曲》)。首都长安更是“胡化极盛一时”,汉族文化与少数民族文化和谐共存、相得益彰,两者不断地融合与涵化。最后,我国文化的包容性体现于对外来文化的吸收与重塑。佛教自东传之后就不断地被接受和改造,魏晋南北朝时期经过儒、玄、佛、道二学二教的震荡与冲突,最终实现了文化的交融和整合,使得佛教文化得以真正大众化。正是我国文化的包容性,使得马克思主义作为一种文化现象传入我国之后不但没有引起文化拒斥、震惊和文化冲突,反而不断地实现着中国化、大众化和时代化。我国文化的包容性是马克思主义中国化、大众化的文化缘起。从文化传播与交流的角度看,正是在近现代中西文化大交汇大碰撞的背景下,在对大量涌入中国国门的各种西方文化理论和思潮的逐步认识和解读、比较与借鉴中,中国的先进知识分子最终认同和选择了产生于西方特定历史环境和文化土壤的先进理论与文化观念——马克思主义,并进一步促进了马克思主义在中国的宣传、研究和传播及其与中国文化的交融与会通,产生了中国化的马克思主义这一伟大成果,又在新的基础上指引中国文化展开了与世界其他国家民族文化的交流[5]。

2 马克思主义大众化的文化要件——文化和合

纽科姆的ABX模式不但指出文化传播中A对X有意向,而且指出A和B两个事物之间有意向。那么,我国的文化生态与马克思主义之间有何种意向?何以和合?

马克思主义在中国被接受、传播并逐步中国化的原因,一是其倡导的革命精神与中华民族文明主体的生存境遇悲惨甚烈有关,但更重要的是马克思主义的社会价值观与中国传统文化精神有深层次的契合之处。“中国人接受马克思主义,与中国传统文化有密切关系。中国文化中本有悠久的唯物论、无神论、辩证法传统,有民主主义、人道主义思想传统,有许多历史唯物主义的思想因素,有大同的社会理想,如此等等,因而马克思主义很容易在中国的土壤里生根。[6]190”中国的社会主义政权“是在马克思主义指导下,在中国共产党领导下,经过长期斗争取得胜利的。这个过程,既有马克思主义革命意识的不断中国化,更有马克思主义与中国传统文化精神的不断融合”[7]158。也正因如此,在国际共产主义运动陷入低潮,许多在原有僵化的社会主义模式和体制下的群众对社会主义产生误解甚至极度反感时,中国人民仍对党和社会主义保持高度信任。东欧剧变、苏联解体的深层次原因就是仅仅从实践需要的角度来看待马克思主义的民族化,忽视其民族化过程中所需要的文化支撑,社会文化意识形态与马克思主义处于分离状态,并未形成与社会主义经济、政治相适应的自觉文化精神[5]。按学界普遍公认的说法,马克思主义是一块整钢,这块整钢由马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义三个有机组成部分构成。而这三个组成部分均可在我国的文化生态中找到与其相契合的文化构成,正是这种契合使得两种文化得以和合,从而构成马克思主义大众化的文化要件。

首先,马克思主义哲学与我国的哲学文化具有价值上的契合和学理上的一致。其一,马克思主义唯物论与我国文化生态中的朴素唯物主义思想相会通。我国文化生态中素有唯物论传统,荀子、王充、范缜、张载、王夫之等均是我国古代唯物主义的杰出代表。如王充提出“灾变时至,气自为之”、“天地合气,万物自生”(王充《论衡》),将宇宙的本源归结为“气”。其二,马克思主义辩证法与我国文化生态中的朴素辩证思想相契合。我国文化生态中不但张载、王夫之等唯物主义哲学家的思想中蕴含着丰富的辩证法思想,而且老子、程颐等唯心主义哲学家的思想中也闪烁着辩证法的光辉。如传统文化中关于阴阳相生相克、此消彼长的论述是对马克思主义对立统一规律的经典诠释。其三,马克思主义认识论与我国文化生态中的知行思想相融会。我国文化生态中《左传》、孔子、墨子、荀子、朱熹和王阳明等均有关于学与思、言与行和知与行的论述。如荀子提出“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之。学至于行之而止矣。”和“制天命而用之”(荀子《儒效》)的光辉思想。

其次,马克思主义政治经济学与我国文化大传统中的经济思想和小传统中的实用理性相融合。其一,我国官方文化历来不乏经济基础具有决定作用和重视生产、发展经济的思想。《国语·周语》有言:“夫民之大事在农,上帝之粢盛于是乎出,民之蕃庶于是乎生,事之供给于是乎在,和协辑睦于是乎兴,财用蕃殖于是乎始,敦庞纯固于是乎成。”这充分阐释了经济是增加人口的条件、各种费用的来源、巩固统治秩序的根本。其二,我国古代社会历来就有一些与社会主义相近的制度。比如,从汉代直到清代一直遵循盐铁国营与专卖制度,只是小节上有所变化,并且这一制度还不专限于盐铁两项。酒是消耗了人们生活日用必需的米麦而制成的一种奢侈享乐品,因此也被归入官卖,民间不得自由酿造[8]19。其三,我国传统乡民社会的实用理性极其浓厚,即使是民众与具有神性的鬼神打交道,也是以原始的互惠方式进行的,认为只有被证明是真正有神力的神灵才值得崇拜。如果一名守护神享用着人们的一切供奉却无力保护后者,那么就必须被更换[9]26。马克思主义重视经济基础、发展生产和殷实人民的思想正好契合了普通民众的实用理性,得到经济利益的民众必然笃信马克思主义,践行马克思主义。

最后,科学社会主义与我国文化生态中大同社会的价值追求相接近。《礼记·礼运篇》曰:“人不独亲其亲,不独子其子。使老有所终,壮有所用,幼有所长。矜寡孤独废疾者,皆有所养。男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己。力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。故外户而不闭。”大同社会的理想追求与共产主义社会的物质财富极大丰富、社会成员共同占有生产资料和各尽所能、按需分配的生产方式之间有一定的相通性。马克思在《共产党宣言》中写道:“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”中国传统文化中“夫霸王之所始也,以民为本”(管子《霸言》)、“民为贵,社稷次之,君为轻”(孟子《尽心下》)等民本主义思想,与马克思主义摆脱社会关系羁绊、为实现个人自由而全面发展的目标之间存在某种契合之处。

总之,我国的文化生态对外来文化不拒斥构成马克思主义中国化、大众化的文化缘起。然而,需要指出的是,中国优秀传统文化具有重要的当代价值,应发扬光大。但与此同时,还有一个如何实现自身现代化以适应社会主义现代化建设需要的问题。一个具有悠久历史和文化传统的东方文明大国,为什么不用自己的传统文化来解决近代中国的社会问题,反而要用在西方土壤上产生的马克思主义来“化”呢?因为中国传统文化由于历史条件的限制不可避免地带有历史和阶级的局限性,不可能引导中国人民去认识和解决近代中国的社会矛盾,为民族振兴指明出路[10]87。从文化上看,马克思主义在中国的传播和确立,归根结底是因为鸦片战争后中国人对西方文化和固有文化都陷入了一种肯定——否定、否定——肯定的架构之中,即西方文化在现代化方面是先生,值得肯定,但先生作为侵略者老是欺负学生,又要否定。面对西方文化的强劲攻势和近代中国的节节败退、屡战屡败,不适应时代的中国传统文化是应否定的,但民族性、民族感、民族精神问题又应肯定。要肯定的又应否定,要否定的又应肯定,构成了近代以来中国人文化认知的矛盾和复杂背景。近代以来中国人关于文化认识的许多命题和悖论都与这一背景有关。由此产生的可能的结果和合适的出路,就是接受马克思主义这种“西方的反西方主义”。马克思主义是“西方的”,但它又揭露了西方资本主义的矛盾、危机和罪恶,在这个意义上它又是“反西方”的。这样的一种主义,正适合了中国人既要学习西方文明,又要防止西方资本主义产生的种种罪恶的矛盾心理[11]374。马克思主义中国化和大众化在价值选择上既接纳移植西学,同时也重视对文化传统的当代重构,对传统文化一面回眸、一面前瞻,旨在激活马克思主义与中国传统文化实现内在对接的文化之根,为它中国式的当代拓展提供更加适宜的文化土壤[12]。

3 马克思主义大众化的文化抉择——话语转换

20世纪90年代以来随着市场经济的发展和人民生活水平的提高,普通民众的文化需求日益高涨。在此社会背景下,大众文化在我国日益兴起,并且迅速成长为与主流文化、精英文化三足鼎立的社会主干性文化形态。大众文化具有通俗性、产业化、商品化、娱乐性、消费性和多变性等特征,因而易于被广大民众接受和传播[13]。利用人民的文化需求所提供的文化契机,不失时机地用中国化的马克思主义化大众,促使主流文化和主导文化的融合与涵化,才能确保马克思主义始终在意识形态领域处于指导地位。

崭新的时代呼唤与时俱进的马克思主义,呼唤马克思主义的进一步中国化和大众化。马克思主义要为广大群众所掌握,化为人民群众自觉地改造客观世界和自己主观世界的锐利武器,化为巨大的物质力量,必须经历一个大众化的环节:通俗易懂、深入浅出、生动活泼,为广大群众所喜闻乐见[14]。要利用大众文化兴起提供的文化契机,维持ABX三者之间的对称性关系,就必须使马克思主义完成话语转换,用具有中国特色、中国风格、中国气派的马克思主义化大众。佛教东传以后实现大众化的重要原因即在于佛教完成话语转化,并与我国传统文化生态相融合,其最显著的标志即佛教为我国带来了数万条新词汇如心心相印、缘分、执着、恍然大悟等。马克思主义大众化有两条必经的路径,一是通过马克思主义的通俗化、本土化使民众易于接受马克思主义。毛泽东是赋予马克思主义中国特色、中国风格和中国气派,用中国百姓喜闻乐见的民族特点和语言形式消除文化间性从而推进马克思主义大众化的文化典范。如用“吃梨子”来说明实践出真知的过程,用“全心全意为人民服务”来说明马克思主义价值观,用“愚公移山”来说明人民的主观能动性,用“看菜吃饭,量体裁衣”来说明具体问题具体分析[15]8。马克思主义大众化的第二条路径也即更高一层次的路径,就是使马克思主义进入本土,进入普通民众的日常话语体系。萨丕尔·沃尔夫假说认为语言可以影响乃至决定人们的思维方式。马克思主义惟有进入我们的日常话语系统才能真正改变人们的思维模式,真正实现大众化。在改革开放日益深入,所有制成分多元化和人们思想观念多样化的条件下,人民群众的文化需求是什么?有哪些?马克思主义和人民群众的文化需求之间有无差距及其主要表现在哪里?应采取哪些措施来弥补?如何用大众文化心理认同马克思主义,充分发挥马克思主义在教育人民中的作用,使马克思主义真正走进群众、深入人心?所有这些问题(还远远不止这些问题)都有待我们去研究[5]。

4 小 结

以纽科姆的ABX模式为理论支撑,从分析我国文化生态的包容性入手,指出正是我国文化生态兼容并蓄的性格为马克思主义中国化、大众化提供了文化缘起;进一步阐述了马克思主义与我国文化生态中诸多要素的和合构成马克思主义大众化的文化要件,因而是我国文化发展的内在理路决定了马克思主义大众化;最后指出大众文化的兴起为马克思主义大众化提供了难得的历史文化契机,然而要抓住此文化契机,实现马克思主义大众化就必须完成马克思主义的话语转化,形成大众化的马克思主义。惟有如此,马克思主义的核心语词才能真正进入普通民众的日常话语体系,成为民众的日常思维方式和生活方式,马克思主义大众化才能得以真正实现。

[1]孙亮.当代中国马克思主义大众化研究综述[J].湖北行政学院学报,2009(3):14-18.

[2]余英时.中国思想传统的现代诠释[M].南京:江苏人民出版社,2003.

[3]陈龙.现代大众传播学[M].苏州:苏州大学出版社,2004.

[4]教育部高教司.中国文化概论[M].北京:北京师范大学出版社,2004.

[5]颜旭.论作为文化命题的马克思主义中国化研究[J].淮阴师范学院学报(哲学社会科学版),2008(5):561-565.

[6]张岱年,程宜山.中国文化与文化论争[M].北京:中国人民大学出版社,1990.

[7]张建新.儒学与马克思主义[M].西安:陕西人民出版社,2003.

[8]钱穆.中国历代政治得失[M].北京:生活.读书.新知三联书店,2005.

[9]马克斯·韦伯.儒教与道教[M].南京:江苏人民出版社,2003.

[10]王国维.王国维学术文化随笔[M].北京:中国青年出版社,1996.

[11]唐君毅.中国文化之精神价值[M].桂林:广西师范大学出版社,2005.

[12]朱荣英.论马克思主义中国化的文化转型与价值选择[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2010(4):38-42.

[13]黄长义.当代中国马克思主义大众化的文化场域与路径选择[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2008(3):25-28.

[14]刘艳军.运用手机短信等网络信息文化解读马克思主义基本原理初探[J].网络财富,2009(18):143-144.

[15]赵麟斌.“马克思主义中国化”解读[M].上海:同济大学出版社,2008.

Popularization of Marxism Under the Domains of Cultural Transm ission

WANG Junfeng,ZHOU Xianjun,L IUYanjun

(College of Humanities and Social Sciences,Hunan Agricultural University,Hunan 410128,China)

The important initiative to insist on the guiding position of Marxism is popularization of Marxism.Based on the analysis framework of New comb’s ABX model, the paper points out the cultural origins of Marxism’s popularization is the inclusion of our culture.The harmony between Marxism and China’s traditional culture is the cultural element of Marx ism ’s popularization. So Marx ism ’s popularization is decided by the inner logic of our traditional culture.The current rise of popular culture provides us with an opportunity of Marxism’s popularization.We must finish the transformation of Marxism discourse and integrate it into the language system of ordinary people in order to seize the opportunity.

culture transmission;Marxism ;popularization

B 17

A

10.3969/j.issn.1673-1646.2012.04.003

1673-1646(2012)04-0012-04

2012-04-28

2011年教育部人文社会科学研究一般项目(马克思主义理论/思想政治教育类规划基金项目):文化学视野中的马克思主义中国化研究(11YJA 71003)

王军峰(1986-),男,硕士生,从事专业:中国传统文化与马克思主义中国化。