民国时期海南岛粮食生产状况研究

2012-12-25张兴吉

张兴吉

民国时期海南岛粮食生产状况研究

张兴吉

(海南师范大学文学院,海南海口,571158)

论文主要针对民国时期海南岛粮食生产的基本情况进行研究,对其粮食不足的情况及其形成原因展开讨论。

海南岛;粮食生产;民国时期

自古以来,海南岛的粮食问题就是一个突出的问题。[1]据有关资料,1952年全岛粮食作物播种面积达632万亩,亩产60公斤,总产38万吨。到 1992 年达到 203.65 万吨,[2]创历史最高水平;人均占有量由1978年的216公斤,提高到303公斤,全岛粮食首次实现基本自给。1998年粮食产量230.12万吨,再创历史最高水平,总产量比1952年增长3.08倍。但如果比较50多年以来海南人口的增长,以解放初的250万人口和今日的八百多万人口来对比,则3.08倍的增长也就无形地消失了。就总体来说,时至今日,海南省还是一个粮食有缺口的省份。粮食生产对一个地区而言,是社会稳定发展的基础。有人会说:地区经济发展了,有了钱,从外部输入粮食不是一样吗?可以说这种观点是错误的。粮食是大众必需品,和平时期或世界粮食丰产的年份,当然不会有任何问题。但是如果世界形势有变化,或者世界的粮食歉收,那么每个人的生活,乃至于生存都是问题。所以,经济发达的日本,其粮食的生产一直是其确保的任务,日本的大米基本上可以实现自给。从这个意义上看,海南的粮食问题就不是一个小问题,应当引起我们的重视。而民国时期,海南粮食不足问题尤为突出,集中地反映了海南岛粮食生产的特点及显现问题。目前,学界对这个研究不多,笔者在这里做一个初步的研究,向学界请教。

一 民国时期海南岛粮食的生产状况

民国时期海南岛的粮食生产大致包括三类,即稻米、番薯和杂粮(主要是豆类),本文从以下几个方面探讨这个问题。

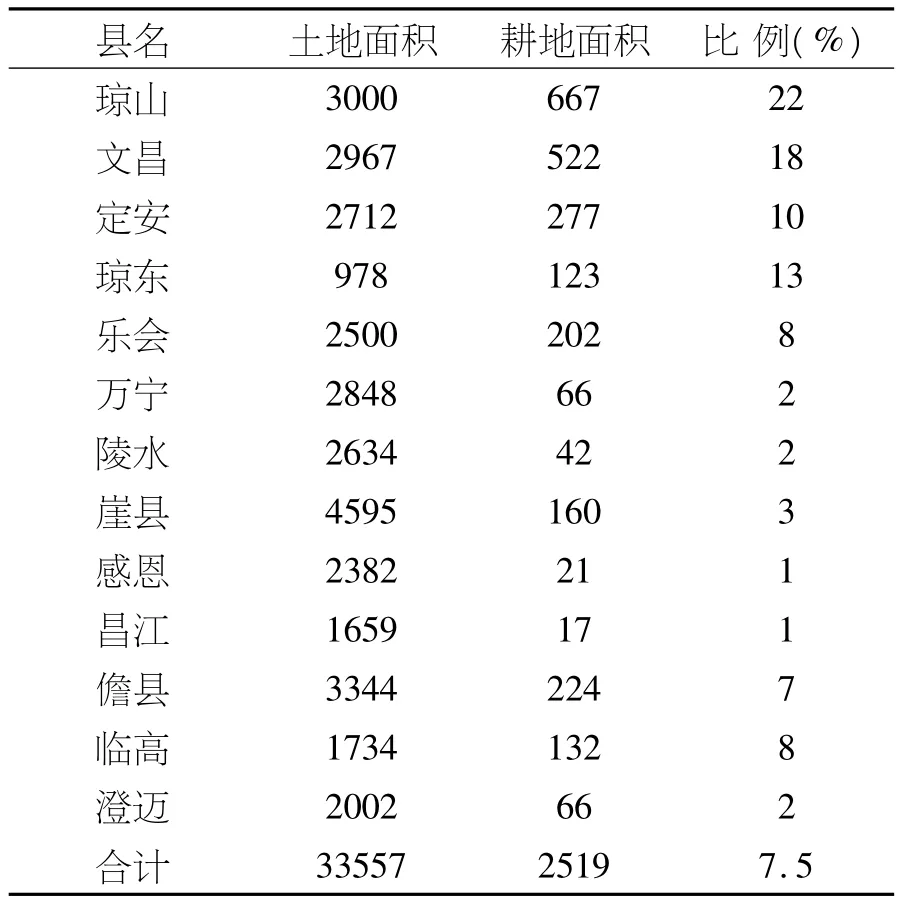

首先,我们对民国时期海南岛的耕地面积、粮食的种植面积和总产量做一个初步的研究。关于民国时期海南的耕地总面积的记载,缺乏原始资料与数据,没有一个系统、详尽的统计数字,因而呈现着极为混乱的局面。接下来,笔者综合各种资料做一个比较。《改订海南岛志》①这本书为陈铭枢主编的《海南岛志》的改译本。说:全岛“可耕地约80万町步,②笔者按:日本1町步约合中国亩15亩,约合1公顷,下同.农田面积有25.5万町步。”[3]382即有耕地 25.5 万公顷。《海南岛建设论》说:“本岛的农耕地如前述约占全岛面积的10%左右,但其中的水田面积,在各种资料中记载并不一致。台湾总督府《海南岛农林开发参考资料》第七号中称在十万町步左右;同资料第一、四、十七号说389,500公顷;林永昕《海南岛热带作物调查报告》说有4,269,400亩(约合284626.6公顷);民国三十年琼崖统制局的《琼崖各县米粮生产消费调查》则说有3,822,400亩(约合254826.6公顷),但实际的种植面积会少一些。广东省建设厅农林局《重要作物统计表》则认为有 293,690 町步。[4]

据日文资料《关于日本人在海外活动的历史调查第29册——海南岛篇》(以下简称《海南岛篇》)的记载:海南岛“农耕地中水田387,500公顷,旱地 74,700 公顷”;[5]这样合计有耕地46.22万公顷。不过这个数字是日本人按海南地图所标示的土地类别来计算的,当然不会很准确。所以,其编者也指出:“这只是地图中所标记的面积,据推算每年实际耕种的实用面积有27万,旱地也有五六万,相对于全岛面积实际耕作面积被认为比13.48%要更少”。据广东省政府的调查报告,海南岛十三县农用地总面积3,852,700华亩,①笔者按:原文作“支亩”,即中国亩,以下译为“华亩”。农家户数有38,530户,一户平均9.9华亩,而广东省全体户平均为12华亩,全国户平均为20华亩。另外,在岛内最多的是崖县平均18.08华亩,昌江县户平均仅2.87华亩。这些耕地面积的数字也是依据图上测定推算的结果,它也可以从下表的贝斯科教授的调查表中的数字得到说明。2519平方公里约合251900公顷,即为25.19万公顷。我们注意到,所谓“3,852,700华亩”即合25.5万公顷。同上资料也记载:海南岛耕地中水田1126平方公里,旱田1157平方公里。以此折算,则海南耕地中水田有11.26万公顷,旱田11.57万公顷。

海南岛耕地面积表[6] 单位:平方公里

上述的数字也只能是一个大致的数字,受自然条件的影响,每年海南岛粮食的种植面积,变化应当是比较大的。如1935年是海南粮食丰收的一年,这一年的耕地面积就很大。据广东省农林局的调查,1935年海南主要粮食作物面积及产量如下:

海南岛重要作物估计表[7]

据上表所显示的数字计算,1935年海南粮食生产中,稻米的面积为29.14万公顷;番薯的面积为7.11万公顷,合计36.25万公顷。最大宗的粮食作物产量中,稻米42.56万吨,番薯类17.5 万吨。

其次,我们考察一下海南的水稻栽种面积和水稻产量。海南岛地处中国的最南部,稻米是本岛的主要食粮,因而水田是耕地中主要的耕地。和上面所提到的情况一样,民国时期海南岛的水稻种植面积和产量,也一直没有准确的数字。不过,我们还是可以根据相关的资料进行一些类比研究。

据日文资料:当时海南岛全岛水田总面积不超过8万町步,[8]也就是说,合约8万公顷,即120万亩。“本岛缺乏灌溉水利的旱田与水田各占其半,据1935年《中华民国统计提要》,耕地总面积二万五千一百八十九公亩中,水田一万二千六百五十六公亩,旱田一万二千五百三十三公亩”。[3]3821 亩相当于6.667 公亩,据此计算,则全岛水田只有3778亩,所以这个数字不可信。

我们对历年来海南的粮食产量进行比较,“1949年海南粮食播种面积只有42.1万公顷,产粮37.9 万吨”。[9]从上面的比较可以认为上表的29万公顷的数字大致是可信的。

由于没有每年的稻米产量的统计数字,所以研究者对海南稻米的产量,都是根据稻田面积,特别是水田面积来计算。在抗战胜利后,李恭宇在《开发琼崖议》中说:“就产量而言,全岛产米总额,未曾作精密的调查与统计,故缺乏正确数字可考。”据一般估计,战前米产总额,年一千万余担左右。民国二十三年广东省政府曾调查琼山等五县米产情形,其数字如下(单位:元,币种:大洋):

琼山五县米产情形表

以米产总额与人口总数相较,似尚有不敷之数。据琼崖专署估计,平均每年仰给暹[罗]米、越[南]米供给,当在二十万担以上。”[10]

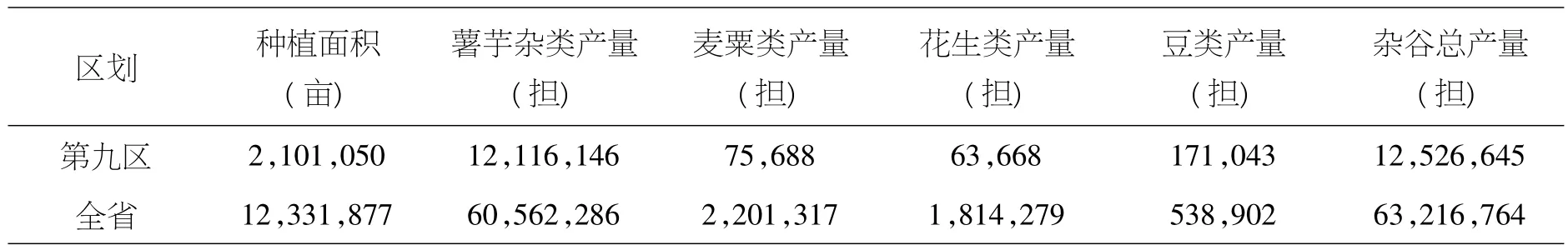

再次,我们研究番薯和杂粮的生产情况。因为岛内稻米的不足,必然要有补充,故有番薯、杂粮。特别是番薯,因为单位产量大,生产期短,因而是海南稻米的极大补充。30年代,广东全省九个区中,杂粮产量最多者为第九区,即海南部分。从中不难看出,海南岛是广东中最为落后的地区之一,从粮食的生产也反映了其人民生活水平的差距。其情况如下:[7]90

海南岛(广东第九区)与广东全省杂粮产量对比表

12,526,645 担合约62.6332 万吨。

1936年“海南岛的番薯生产,在某种意义上说,是全岛普及性的主要粮食作物,其种植面积为31,758 町步,相当于耕地总面积的11.7%”。[11]可以认为,海南的番薯种植面积大致在3万到5万公顷的程度。据徐俊鸣教授的研究:“海南岛的农作物,除了水稻之外,蕃薯是最重要的。一年四季都可以栽种,产量(折合稻谷)占粮食的五分之一。”[12]

二 海南岛的缺粮问题与进口粮食概况

民国时期海南岛,“虽然米是海南岛居民的主要粮食,但由于岛民的农业技术尚未摆脱原始农业的状态,全岛米的产量不能满足其对米的需求,每年从泰国、法属印支输入大量的米。虽然输入量依年份不同有所差异,但多的年份达170万元,少的年份也输入额达100万元。”[5]30

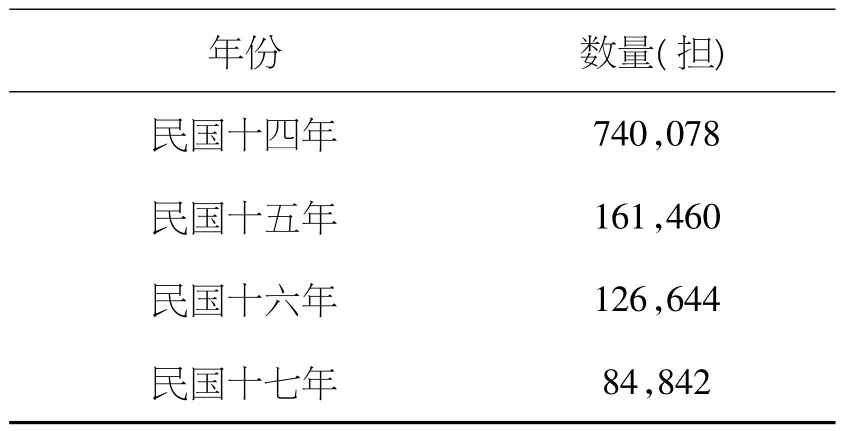

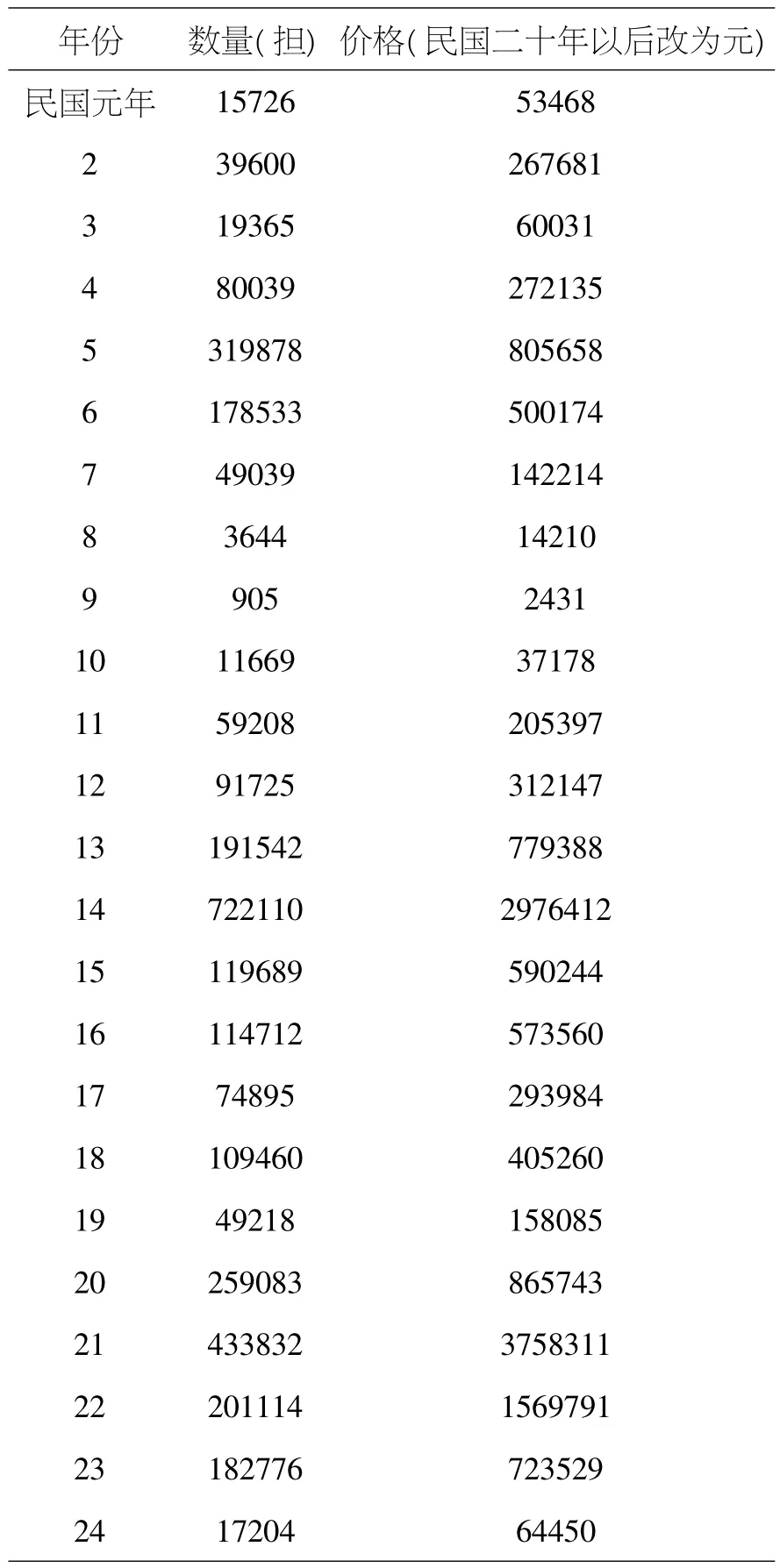

《海南岛志》也说:“……全琼所产谷米,不足自给,每年由安南、暹罗、安铺各地进口米价,其数达二百万两(黄金)①海关两。以上。地广而土沃,尚须仰给于外,则其田野之不辟,人事之不勤,概可知矣。兹将最近四年间米之输入担数,列表如下:[13]

民国十四——十七年末米之输入情况表

在一些日文资料中,有更加详尽的资料。

海南岛外国米输入及价格表[5]128

据解放初期的调查,“海南历年来粮食不能自给自足,每年要倚赖外地支援,在抗战前每年生产稻谷约850万担,番茨约414万担,每年调入粮食量,据海关统计:由1911年至1939年间,每年输入洋米17万担,最多的一年,曾达87万担,此外由省内各地调入的每年平均达1.8万担至2万担,另面粉3万多担,杂粮类(主要为豆类)3万多担。抗战前每年依靠外粮接济数,大致为25万担,战后据伪农林局1947年的统计:稻谷产量853万担,年消费量1,062万担,计不足209万担。解放以后稻谷产量逐年增加:1952年比1936年增加19.8%,1954年已比战前增加45%。但由于人民生活水平日益提高和畜牧业的发展,对粮食的需要日益增加,据海南粮食处的统计:1954年由外地运入的粮食仍达196万担,其中稻谷32万担,生产仍赶不上实际需要。”[14]

民国时期的广东省是一个粮食不足的地区,而与海南毗邻的雷州与钦州地区也是缺粮地区。有资料说:雷州地区“粮食向来不足自给”;钦州地区“在过去(指解放前)是粮食不足地区”。钦州地区在解放后才有粮食外调;而雷州地区在1954年还由外地调入59万余担粮食。[15]45在民国时期,相对于国内其他地区,广东由于有地缘以及经济的优势,所以即使其粮食存在着不足,对其社会、经济生活的影响可以说也是有限的。但海南不同,海南是经济落后地区,粮食的输入对地方财政而言,造成了极大的压力。其突出的表现是在抗战时期,日本人侵占了海南岛的主要都市和沿海地区,同时切断了海南和岛外的经济往来,即华侨汇款不能顺利地流入岛内;同时外地的粮食也不能顺利地进入;此外,日本人为维持其军用粮食的生产,又夺取了海南岛沿海的土地,造成海南岛的粮食生产进一步下降。故而在日军侵占海南岛时期,造成了海南历史上前所未有的粮食恐慌。而抗战之后,岛内又处于内战之中,粮食问题就更加突出。

三 民国时期海南岛粮食不足的原因

造成民国时期海南粮食不足的原因比较多,笔者认为,有以下几个原因:民国时期,随着海南岛城市化进程的加快,都市人口的增加,粮食的消耗越来越大,粮食的缺口也就越来越大;这一时期海南岛热带作物产业的兴起,在一定程度上也占有了一些原本是生产粮食的耕地;此外,民国时期,岛内的战乱不断,也是一个原因。但是笔者认为,民国时期海南粮食不能自给的本质原因,还在于海南岛农业自身存在着许多弱点。

海南岛粮食生产的落后,究其原因,技术的落后是其主要方面。《海南岛志》中指出:“本岛农作物,以地燠故,品类繁杂,而耕耨节侯,亦与内地迥不相同,兹将本岛现有作物,及将来可以栽培者,述之如左。(一)稻 有水稻、旱稻二种。水稻种于低湿之田,普通旱造于大雪前后播种。大寒立春之间插秧。夏至小暑之间收获,晚造于芒种前后播种,大暑立秋之间插秧,霜降立冬之间收获,亦有于晚造收成后,随种一造,至明年二、三月收获者,是为一年三造,但以种二造为多。此等耕作次数,皆因其地之肥瘠,及农民之勤惰而异,非天然限制也。米有糯、粳之分,色有赤、白两种。普通播种,一斗收量一石至二石不等。上田一亩,收谷三石,中田二石,下田一石。方之台湾一亩收五六石者,实膛乎其后。”[13]277-278直到“1949 年水稻种植面积505010亩,总产 34827.25 吨,亩产仅 63 公斤。”[16]

农业技术的落后可分为二个方面。一方面是水利设施及农具的不足和落后,特别是水利设施建设方面,海南岛是以稻米生产为主的地区,取水是关键性的,但据解放后的统计,全岛只有水车125部。沟渠也不多。《海南岛全貌》:“水田除使用溪谷的小池之外,灌溉多以人力,或水车行之,他无引水的设施,用肥仅有少量的牛粪及花生壳,地力消耗殆尽,农夫就自然地放弃此地的使用”。[17]解放后,中山大学地理系徐俊鸣教授在《海南岛》一文中指出:海南岛有可能有一年三熟、四熟的条件,[12]但同时也指出:“不过,海南目前还是一年种一次水稻的最多,一年种二次水稻的次之,而一年种三次水稻的还很少。原因一部分是由于水源缺乏,一部分是人力的不足”。[12]其中人力的不足,是因为灌溉要求大量人力。“解放前,水利设备缺乏,建设的农田水利仅有65宗,其中已完成的有50宗,未完成的有15宗,受益农田共19万市亩。工程本属草率,又不重视管理,致大部残破已失去效用。各地农民除用水及用很简单的水车灌溉或造临时水坡外,没有其他灌溉工程,每年种植时期均赖天雨”。[14]335我们考察这65宗水利设施的建设,发现实际上就是日本侵占海南岛时期所建设的设施。换言之,在整个民国时期,除此之外,没有兴建过一宗大型水利设施。由此可见,海南岛水利设施的缺乏。在解放初“全岛六百万亩耕地,只有一百万亩有水利灌溉设备,其他经常处于自然灾害的威胁中,特别是旱灾的危害最为严重。因此,水利是海南岛农业增产的关键”。[18]陈植在《海南岛新志》中也说:“尝考海南之所以引为严重问题者,厥惟民食之不足,而食粮问题,如从稻作之改良,水利之改进着手,则其增产,绝非难事”。[19]

另一方面是良种及栽培技术的落后。在良种及栽培技术方面,一直没有大规模的良种引进和栽培技术的普遍培训。造成这种情况的原因,一是政府的注意力不在于此;二是基础教育薄弱下的农业知识与技能教育的不足,即人们所说的“惰农”问题。[20]抗战之前,海南一直没有专门的农业学校,只是日本侵占海南岛期间,日本人创立了两所农业学校,但时间都不长。

日本人设立农业学校情况表[5]118

从上面的表格的情况,可以看出,即便如此,人数也只有200多人而已。抗战胜利后,为发展海南农业,1946年秋,本地人士曾桐春等创立私立海南农业专科学校,设有农艺、畜牧2个班,1946-1947年先后招收二期学生,每期共80人,每个专业1个班。1948年合入私立海南大学农学院,有农艺、畜牧、农经3个系,每个系1个班,每班约30人。私立海南大学1951年初停办。此外,还有1946年创立了国立琼山高级农业职业学校。[2]351-354

其他如化肥、农药方面,技术的落后也是显而易见的。民国时期海南的化肥使用记录极少,只是在一些从事热带经济作物的种植园中有少量的使用,再就是在日本侵占海南岛期间,日本的农业企业有过使用的记录。而一般农民几乎没有这方面的知识。据《琼山县志》的记载:“1952年,本县农民开始使用化肥。1953年,开始使用化学农药‘666粉’”。1952年琼山县化肥的供给量是116吨,而且只有氮肥,1954年才开始供给磷肥,1960 年开始供给钾肥。[16]336琼山是海南农业最发达的地区之一,所以它的情况有相当的代表性。

上个世纪50年代徐俊鸣教授在《海南岛地理》中认为,海南粮食不能自给的原因,在于三点:其一是“垦殖指数小,荒地尚多”;其二是“复种指数小”;其三是“耕作粗放,单位面积产量甚低。”[21]笔者认为,此三点,都可归属于农业技术落后的范围。

综上所述,民国时期造成海南岛粮食不足的原因,固然有政治等方面的干扰因素,但最重要的还是当时的海南岛社会生产自身存在着多种问题,如现代的意识、文化的发展、对外交流的扩大等问题。这些问题或多或少在今日也存在于海南社会中,因而我们进一步研究民国时期海南岛的粮食问题,在一定的程度上,也是对今日海南社会经济问题的思考。

[1]陈光良.试论海南稻作历史的几个问题[J].农业考古,2003(1).

[2]海南省地方志办公室.海南省志·农业志[M].海口:南海出版公司,1997:5-6.

[3]井出季和.改订海南岛志(日文)[M]附录.补说==海南岛の现势.东京:松山房.1941:382。

[4]吉川兼光.海南岛建设论(日文)[M].东京:大阪屋号书店,1942:117.

[5]日本大藏省管理局.关于日本人在海外活动的历史调查第29册——海南岛篇(日文)[M].东京:高丽书林,1985年影印日本大藏省管理局1947年印本:28.

[6]日本外务省通商局.海南岛农业调查报告(日文)[M].东京:日本国际协会,1940:22.

[7]根岸勉治.华南农业经济论(日文原名《南支那農業經濟論》)[M].东京:野田书房,1940:348-349.

[8]台湾总督府外事部.台北帝国大学第一回海南岛学术调查报告(日文)[R].台北:1942:430.

[9]海南百科全书编纂委员会.海南百科全书[M].北京:中国大百科全书出版社,1999:296.

[10]李恭宇.开发琼崖议[J].东方杂志,1947(12).

[11]宫坂梧郎.海南岛食粮自给形态(2)(日文)[J].海南岛,1942(7).

[12]徐俊鸣.海南岛[J].科学大众,1956(6).

[13]陈铭枢.海南岛志[M].上海:神州国光社,1933:277-278.

[14]广东省海南区亚热带资源开发委员会.广东省海南岛热带亚热带资源勘察资料汇集(农业、林业)[G].广东省海南区亚热带资源开发委员会,1956.

[15]广东省亚热带资源开发委员会.广东省海南、雷州、钦州亚热带资源基本情况[M].广东省亚热带资源开发委员会,1955.

[16]琼山县方志办.琼山县志[M].北京:中华书局,1999:78.

[17]后藤元宏.海南岛全貌(日文)[M].东京:正则英语学校出版部,1939:143.

[18]新华社.海南岛早稻大面积丰产的新记录[N].新华社新闻稿,1956(2235).

[19]陈植.海南岛新志[M].上海:商务印书馆,1949:276.

[20]陈光良.海南经济史研究[M].广州:中山大学出版社,2004:72.

[21]徐俊鸣.海南岛地理[M].广州:广东人民出版社,1958:68-69.

A Study of Grain Production in Hainan in the Period of Republic of China

ZHANG Xing-ji

(School of Chinese Language and Literature,Hainan Normal University,Haikou 571158,China)

In this paper,a study is made of the basic information on grain production in Hainan in the period of Republic of China and a discussion is presented on the shortage of grain and its causes.

Hainan Island;grain production;the period of Republic of China

K29

A

1674-5310(2012)-01-0087-06

2011-11-01

张兴吉(1964-),男,黑龙江哈尔滨人,海南师范大学院教授,文学博士,研究方向:古典文献学、海南历史文化。

(责任编辑:田 原)