社、树、酒

——图文承载的农耕历史

2012-12-20王志胜

王志胜

(澳门大学 教育学院,澳门 999078)

社、树、酒

——图文承载的农耕历史

王志胜

(澳门大学 教育学院,澳门 999078)

祭祀社神是农耕文化一项重要的礼仪活动,中国人的社神崇拜从农耕时代就开始了,目的是祈求养育万物的大地赐予人们五谷丰登,保佑百姓幸福安康。祭祀土神礼仪隆重,祭品丰富,在向神灵敬献美酒的同时,还伴有音乐歌舞,慢慢形成了一整套礼仪制度。社祭坛上的封树,是国土的标志,也是王权的象征,“社稷”由土神和谷神祭祀演化成国家民族的代称。这一重要的农耕祭礼我们可以从出土文物和汉字中找到印记,文物图纹和汉字图像的解读,为还原历史提供了更直观的研究手段,所以,图文承载的是一部固化的农耕历史。

社祭;酒器;封树;图文

一、社与树

“土”加 “天示神事”②的 “示”组成的 “社”字,反映了农耕文明中人们对吐生万物、养育生灵的大地的崇拜,因此 “土”包含了土地、食物等多重含义。土地神 “社”与谷神 “稷”,遂成为中国人农耕生活中重要的神灵。社神祭祀反映了农耕文明诞生时中国人对天地自然的认识,也是中国天人合一哲学观念的重要来源,“江山社稷”也因之成为后世历代封建王朝对国家民族的指称。

那么古时 “社”神的祭祀究竟是如何进行的呢?《论语·八佾》中有一段话:

哀公问社于宰我。宰我对曰: “夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰使民战栗。”子闻之,曰:“成事不说,遂事不谏,既往不咎。”

《说文》“社”字下释曰:“周礼,二十五家为社,各树其土所宜之木。,古文社。”段注:“大司徒设其社稷之壝而树之田主,各以其野之所宜木,遂以名其社与其野。所宜木,谓若松柏栗也。若以松为社者,则名松社。”

《论语》中的这段话至少反映了古代有关社祭的三条重要信息。 (1)根据段玉裁对 《说文》中“社”的注解,夏商周三代社祭时,由大司徒负责“社稷之壝 (wéi)”,即堆土成坛,坛上种植适宜的树木而成 “社”。夏代人在 “社”上种的是松,商代人种的是柏,周代人种的是栗。古文社作,土上立木,正是社坛种树的会意。(2)宰我强调周人种栗树还有特别意义,就是让人民 “战栗”。说明社稷是一件非常庄严、甚至令人恐惧的事。朱熹在 《论语集注》里说:“宰我又言周所以用栗之意如此,岂以古者戳人于社,故附会其说欤?”原始社会均有血祭的习俗,杀人祭社是常见的祭地之礼,难怪人民要恐惧战栗了。(3)孔子并不赞成血祭的恐怖风俗,所以说:过去的事既然过去了,就不要再追究了。孔子的教诲反映了春秋时代夏商神本文化向西周人本文化过渡的人文主义思潮,“由之亦可见周公—孔子这条理性化—人道化—重情感的进步路线。”③

祭天祀地是历代帝王主祭的感谢天地神灵的最隆重的两大祭礼,所谓 “上下奠瘗,靡神不宗”。④“瘗 (yì)”的本意是埋,是将祭品埋于地下祭祀地祗的礼仪。当然还常常伴着上文所说的人祭,古人认为血液是生命体最神奇而有活力的部分,具有沟通神灵的作用,用人血祭神更能表示对神祗的虔诚。灾年时祈祷上帝调风布雨,丰收后感恩神灵弘赐福祉。“祈年孔夙,方社不莫。昊天上帝,则不我虞?敬恭明神,宜无悔怒。”⑤人祭在世界其他古文明中也屡见不鲜,“祈年孔夙”、“敬恭明神”是古人的共同意愿。

社祭是祭地之礼中最重要的一项,除了祭祀地祗之外,“社”在周代还有封国 (诸侯国)标记的涵义,所以本由帝王主司的社祭在西周已不是周天子独享,各诸侯国都可以在自己的封地堆设祭坛,以示国土的重要性,同时社祭坛也是诸侯王权的象征。《墨子·明鬼》里说,封土植树的祭坛在燕国叫 “祖 (泽)”,齐国叫 “社稷”,宋国叫 “桑林”,楚国叫 “云梦”。《礼记·祭法》:“王为群姓立社曰大社,王自为立社曰王社,诸侯为百姓立社曰国社,诸侯自为立社曰侯社,大夫以下成群立社曰置社。”立社不仅有严格的等级,祭社之礼也必定繁复多样。孙希旦在 《礼记·祭法集解》中解释道:“天子有大社,诸侯有国社,则籍田已在其中矣,又别立社稷于籍田,而名之曰王社、侯社……”籍田就是封地,诸侯立社其中,各冠以不同名称。

近年出土了大量齐国瓦当,使我们对齐国的“社稷”,这个影响中华民族几千年的文化术语有了更深刻的理解,同时对诸侯 “籍田封树”以成祭坛的概貌也有了或多或少的认识。齐国瓦当的显著特征是刻有大量树木图纹,树下有人物、动物或田地的图形,而树纹总是占中间位置,突显树木在社祭坛中的特殊涵义。

图1 齐国半瓦当 (人、动物及树木图纹)

图2 齐国半瓦当拓本 (树木及田字变形回纹)⑥

图1的瓦当中,树木的根茎清晰可见,树下两人各驱使着一种动物,似乎是在耕田或放牧。图2的瓦当出土于山东淄博 (齐临淄故城遗址)。瓦当中间是树木,树下是两个对称的 “田”字变形回纹,“田”字格中有四个小点,正是社坛中封树的标志。而 “田”在甲骨金文中的写法是 “”,跟“周”字的写法完全相同,使我们不禁联想周王朝与齐国的关系。齐国的 “社稷”既然成为后世历朝国家民族的代称,那么齐国在西周分封诸侯国中的地位也就可想而知了。周室由兴盛至衰落,齐国始终是东方强国之一,而与周同姓的东方另一诸侯国鲁国又是周公旦长子的封国,也是孔孟之乡。齐鲁可以说完全继承了西周的礼制文化并将之发扬光大,所以齐国在社祭坛中以田中封树 ()的“社稷”来延续周王朝的祭地之礼,也是顺理成章的,更何况齐国又是武王重臣姜太公的封地。另外,从字面上看,既然 “周”的字形是田中封树,那么周朝名称的来历更是跟社祭有关了。至少说明周族的起源也是伴随着社神崇拜,其农耕的历史也相当悠久。

田字纹与树纹结合的瓦当非常少见,这枚瓦当的发现,对研究齐与周的文化渊源、特别是农耕文明中的天人关系具有重要意义,因而从文化价值上看,这枚瓦当更显得弥足珍贵。

树木立于封地中间,不仅时刻提醒人们土地祭拜的重要性,更突出社祭是农耕生活中不可缺少的祭礼,社祭坛不仅仅成为国土的标志,更是一种文化的象征。在农耕文明中,土地对人民生活的重要性不言而喻,社、树的结合反映了农耕文明给我们民族留下的文化印记。社神崇拜作为一种文化基因已经融入中国人的生活习俗之中,并一直延续至今。从五千年前的黄帝到后世历朝帝王,无不重视在皇宫陵寝种植苍松翠柏;从御苑的亭台楼阁到寻常百姓的房前屋后,花草树木已成为上至达官下至黎民点缀生活环境不可缺少的一环。在传统的风水文化中,理想的村落中必有一棵饱经沧桑而又枝繁叶茂的老树,保佑全村的幸福平安。几千年来,树木的实用及象征意义始终伴着我们这个农耕民族的成长。

其实,树木的图纹在新石器时期就出现在陶器上了。在位于淮河流域的安徽蚌埠附近的双墩村,考古人员在1985年挖出了296件带有刻划符号的碗、钵和高圈足器残陶片,“发掘者推断双墩遗址是当地一处独特的新石器时代早期遗址,时代在公元前5000年-公元前4000年之前。”⑦

图3 距今5000年前双墩新石器时代遗址陶片 (网上图片)

在这枚陶器残片上清楚地刻印着植物的花纹,跟齐瓦当的纹饰何其相似。虽然不能断定一定是树木,也可能是其他农作物,但可以肯定的是,纹饰的内容一定与原始人类的农耕生活息息相关。因为双墩遗址出土陶片上有630多种刻划符号,“这些符号内容相当广泛,包括日月、山川、动植物、房屋等写实类,狩猎、捕鱼、网鸟、种植、养蚕、编织、饲养家畜等生产与生活类、记事与记数类等,堪称原始社会的 ‘档案馆’。”⑧

原始社会,可能还没有后来专门祭祀地祗的社祭坛,但崇拜天地自然伴随着人类的诞生与成长。文化基因的重要载体就是文字,文字承载的真实历史要从它的本意中寻找。《诗经》等文化典籍及出土文物中的文字和图形,提供了一幅幅原始居民的生活画卷,也为我们解读农耕文明初期古人生活习俗、思想文化提供了答案。《诗经》中的文字常常显示了她的本意,而出土文物上的图纹符号恰恰印证了 《诗经》所描绘的先民的原始生活。诸多新石器遗址出土陶器上的符号正是汉字的渊源,或者说是早期尚未成熟的汉字。“10多年来,学者们对双墩的一部分符号进行了深入的研究和探讨,并将符号与甲骨文→金文→今天的汉字进行对照释读,认为双墩符号与汉字之间存在着直接的渊源关系。”⑨

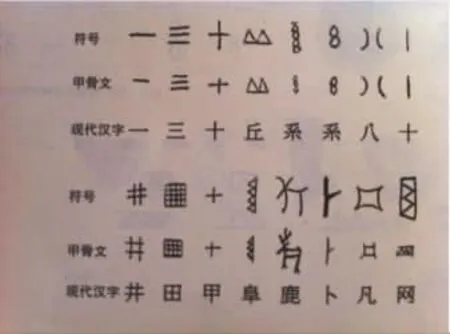

图4 双墩遗址陶刻符号与甲骨文及现代汉字的比较

正是汉字延续了我们的文化,她使华夏文明几千年来不但没有磨灭,反而在不断成长中日益增强自身的生命力。因为汉字具备强大的图文阅读性,不存在沟通障碍,使得汉文化在流传过程中不断吸收、融合周边少数民族的文化,最终形成强大的华夏文明。追溯原因,这正是汉字的功劳。汉字是联系中华数千年历史的纽带,也是华夏文明生存的基因。

二、酉与罍 (léi)

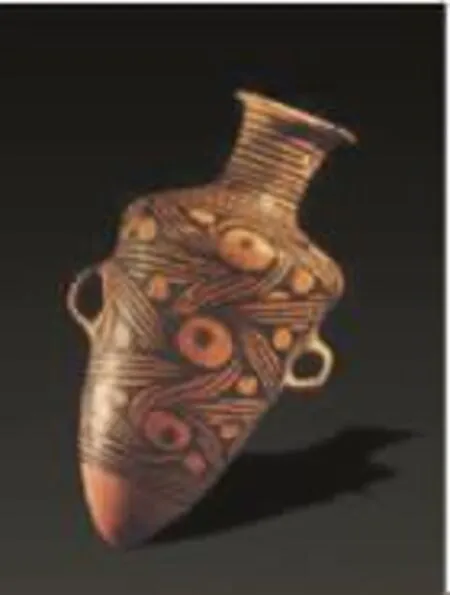

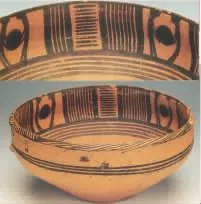

图5中的彩陶瓶学界通常称之为 “小口尖底彩陶瓶”,研究人员推测其作用为古人的汲水器。“其实这个瓶子应该被定名为 ‘酉瓶’。‘酉’在甲骨文中写为 ‘’,它象征一种小口尖底的酒器的形状,引申有 ‘酒’的意思。在甲骨卜辞中,“酉”常借为酒。如:“辰卜,翊丁巳先用三牢羌于酉用”(佚199)“酉”在大盂鼎中写作 “”,其铭文中有 “酉无敢”,“肄于酉”等字句,“酉”正是酒的意思。

“‘酉’是 ‘酒’和 ‘尊’的本字。后来 ‘酉’被借用去表示地支之一,为了区别,人们在 ‘酉’字旁边加上 ‘水’的偏旁,这就是 ‘酒’,而表示盛酒器则是在 ‘酉’旁边加上了一双捧着酒的手‘’,这就是 ‘尊’。酉瓶就是酒瓶。仰韶文化的酉瓶是被专门用来装酒的 ‘神器’。“尊”在甲骨卜辞中常用作本意,如:“甲寅贞:来丁巳尊鬳于父丁,俎卅牛”(后上27·10)

《周礼·春官》设有 “司尊彝,掌六尊六彝之位。六尊,谓牺尊,象尊,著尊,壶尊,太尊,山尊,以待祭祀宾客。” “尊”不仅是祭神的重要礼器,更成为掌六尊六彝等神器的神职官名,其在祭祀中的重要地位可想而知。今天,我们从 “尊重、尊贵、尊崇、尊敬”等等引申义中不难看出汉字的源流关系,更能看出古人敬天礼地的虔诚精神。正如 《易·系辞》所说:“天尊地卑,乾坤定矣。”

图5 酉瓶,新石器时代 (仰韶文化半坡类型)距今约6000年,高46厘米。1958年陕西宝鸡北首岭出土 (网上图片)

图6 酉瓶,新石器时代 (仰韶文化马家窑类型)距今约6000年,高26厘米

“酉”与 “尊”在甲骨、金文中出现的次数很多,在金文中的一种写法分别作 “”和 “”,跟甲骨文的写法几乎完全一样。尽管书写形状和笔画有少许变化,但 “酉”在两种文字中的大部分字形都有一个共同的特征,就是尖底。出土的酉瓶也很多,其重要的特征除了尖底之外瓶身还有两个耳朵,如图所示。

关于酉瓶为何做成尖底,前人有众多的论述,比较一致的说法大概有两种:一是说这种瓶从河中汲水后可以方便地插入地下。但结论却经不起推敲,不是所有的河滩和居室地面都松软得可以插放瓶子。如果单是为了安放,尖底远没有平底更方便与平稳。二是陶瓶双耳系绳,方便到井中打水,水灌满后陶瓶的尖底使它自动竖起。但 “新石器时代的人基本上还不会打 ‘井’我们的文化史研究常常低估了古人的智慧,过多考虑器物的实用性,而忽略了它的文化价值。从 “尊”的字形及意义我们可以知道,这种瓶是祭祀时供奉神灵用的礼器,双手捧酒敬神,表示对神灵的无上尊崇,这就是尊的本意。《说文》:“尊,本酒器,字从酋,廾 (拱)以奉之。或从寸。或从缶作罇。”“廾以奉之”,祈求或答谢神灵,“尊”的神器作用一目了然。另外,无论从造字的角度还是从实际操作上看,“酉”瓶瓶体做成斜面,两面各放一只手,字形看起来更美观,双手从侧面用力,持尊也更为平稳。即使后来的青铜尊 (图7)做成了平底,但瓶体下部仍保持了斜面的造型,圆体尊和方体尊无不如此。

图7 青铜尊 (网上图片)

酉瓶是神职人员专用的礼器,即上文所说的“神器”。联系到酉瓶的两个耳朵,酉瓶除了敬神,更有了警戒、警示的含义。我们看到,酉瓶的双耳位于瓶体的中部,若用绳系住双耳挂起,在重力作用下,空瓶必然横置。如注入一定的水,酉瓶会慢慢竖直,当注水达到一定的量,陶瓶必会倾覆,瓶中滴水不剩。这便是孔子所说的 “敧 (qī)器”。

《孔子家语·三恕第九》有这样一段话:

孔子观于鲁桓公之庙,有欹 (敧)器焉。夫子问于守庙者曰:“此谓何器?”对曰:“此盖为宥坐之器。”孔子曰: “吾闻宥坐之器,虚则欹,中则正,满则覆,明君以为至诫,故常置之于坐侧。”顾谓弟子曰:“试注水焉。”乃注之,水中则正,满则覆。夫子喟然叹曰:“呜呼!夫物恶有满而不覆哉?”子路进曰:“敢问持满有道乎?”子曰:“聪明睿智,守之以愚;功被天下,守之以让;勇力振世,守之以怯;富有四海,守之以谦。此所谓损之又损之之道也。”

《荀子·宥坐篇》、《韩诗外传》也有类似的记载。孔子听说了敧器 “虚则欹,中则正,满则覆”的作用,又在鲁桓公庙中 (《韩诗外传》作 “周庙”)看到实物,并嘱弟子注水试验,果然 “水中则正,满则覆”。因此感叹 “夫物恶有满而不覆哉”。“满则覆”是事物发展的必然规律,意谓物极必反。古代的明君将其置之座右,即所谓 “宥坐之器”,以警醒自己统治国家、管理人民要有尺度。《荀子集解》曰:宥与右同,言人君置于座右,以为戒也。或曰:宥与侑同,劝也。《文子》曰 “三王五帝有劝诫之器,名曰侑卮”,注云:“欹器也”。

儒家的 “中庸”之道及座右铭的思想概来源于此。

图8 敧器示意图 (网上图片)

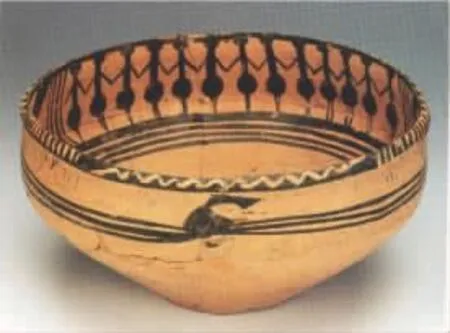

1995年,考古工作者在青海省海南州同德县宗日遗址发掘出土了一批珍贵的文物,轰动了国内外,其中包括国宝级文物之一的 “二人抬物”彩陶盆。这件距今5000多年前的彩陶盆绘有四组 “二人抬物”的画面。

图9 青海同德宗日出土 “二人抬物”彩陶盆(仰韶文化马家窑文化宗日类型)(网上图片)

图10 青海同德宗日出土舞蹈纹彩陶盆 (网上图片)

杨晓能认为这件绘有 “二人抬物”画面的彩陶盆,展现的是原始 “公”礼 (持瓮之舞)的情景实际上二人抬的是礼器 “罍”,亦即酒坛。“公”礼就是集体祭礼,是将美酒敬献神灵时的舞蹈,这与同时出土的另一件十几人连臂舞彩陶盆(图10)的作用是一样的。如果说一个人持 “尊”是独舞,那么二人持罍就是分组舞,众人拉手就是集体舞了,都是祭礼时隆重的仪式。《尔雅·释器·疏》:“罍者,尊之大者也。”又 《周礼·春官·鬯人》:“凡祭祀社壝,用大罍。 《注》:大罍,瓦罍。”说明尊与罍都是祭祀时使用的神器,只是大小不同而已,而且尊与罍常常配合使用。《周礼·春官·司尊彝》:“其朝献用两著尊,其馈献用两壶尊,皆有罍。……其朝践用两大尊,其再献用两山尊,皆有罍。”

新石器时代是陶制的 “尊”与 “罍”,商周时就有青铜制的了。从图片中可以看出,无论陶制还是铜制,尊、罍上均饰有花纹,典籍中称之为 “山尊”、“山罍”。《礼·明堂位》:“山罍,夏后氏之尊。《注》:山罍,亦刻而画之,为山云之形。”《诗·周南》:“我姑酌彼金罍。”《释文》:罍,酒尊也。韩诗云:“天子以玉饰,诸侯大夫皆以黄金饰,士以梓。”

我们尚不清楚不同的纹饰是否具有不同的内涵,但不同礼器的使用,常常取决于祭祀的时令、对象与等级。《周礼·春官·司尊彝》:“司尊彝:掌六尊、六彝之位,诏其酌,辨其用与其实。春祠、夏礿,祼用鸡彝、鸟彝,皆有舟。其朝践用两献尊,其再献用两象尊,皆有舟。诸臣之所酢也。秋尝、冬烝,祼用斝彝、黄彝,皆有舟。”祭祀时,司尊彝将诸臣敬献的美酒要分辨其质地、决定其用途。如:春祠、夏礿时的祼 (guàn古代酌酒灌地的祭礼)祭要用彝,朝献要用尊和罍等等。《周礼》强调 “凡祭祀社壝,用大罍”, “朝践用两大尊”,从图9人物与罍的比例可以看出罍在酒器中体积应该是最大的,在祭礼中的作用也不一般。由个体的“尊”到两人的 “罍”,再到群体舞蹈,古人的祭礼是非常隆重的。

图11 西周陶罍 (网上图片)

图12 西周青铜小盖罍 (网上图片)

李泽厚在 《美的历程》中,认为原始歌舞和巫术礼仪在远古是合二为一的东西,起源于神灵和祖先崇拜,是一种原始图腾活动。当人类由 “烛龙、女娲到黄帝、蚩尤到后羿、尧舜,图腾神话由混沌世界进入了英雄时代。作为巫术礼仪的意义内核的原始神话不断人间化和理性化,那种种含混多义不可能作合理解释的原始因素日渐削弱或减少,巫术礼仪、原始图腾逐渐让位于政治和历史。这个过程的彻底完成,要到春秋战国之际。

似乎所有的文明古国甚至现今世界尚存的一些土著部落,都存在与神灵崇拜相关的巫术或图腾活动。巫术礼仪与图腾崇拜的核心无非神灵与先祖,人们希望通过一系列礼仪活动,以祈求一种不可预知的精神安慰。而在中国的农耕文明中,人类的敬天礼地行为更具有理性意义,农耕生活仰仗自然,人们祈祷天地神灵赐予丰年,希望祖先保佑平安,正如 《诗经》所描绘的那样:“天保定尔,俾尔戬谷。罄无不宜,受天百禄。降尔遐福,维日不足。“丰年多黍多稌,亦有高廪,万亿及秭。为酒为醴,悉畀祖妣,以洽百礼,降福孔皆。天降鸿福,“多黍多稌”,人们 “受天百禄”之际,不忘“为酒为醴,悉畀祖妣”。祭神→享福→祭神,形成了农耕文明中天人互动、天人合一的关系。

随着社会的发展,诸侯国的统一,社稷中具有王权标记的封树礼仪慢慢消失,代之而起的是历代帝王主祭的隆重的祭祀天地的礼仪。也许正像李泽厚所说的,“巫术礼仪、原始图腾逐渐让位于政治和历史”,但 《周礼》规定的 “左宗右社”却为历朝帝王宫殿必须保留的格局。因为 “政治和历史”,可以改朝换代,但历朝历代无不把敬天礼地放在祭祀的首位,“左宗右社”意味社稷与祖先同等重要,这正是农耕文明敬天礼地仪式的延续。社祭的方式历朝有所不同,但社祭的敬酒及歌舞活动却始终未变,我们今天可以从故宫的太庙和社稷坛以及恢复的一些古代祭祀典礼中一窥古代社祭的习俗,而社祭的原始风貌,我们只能从文字与器物中去寻找踪影了。

[1] 龚鹏程.中国传统文化十五讲 [M].北京:北京大学出版社,2006.

[2] 王力.中国古代文化史常识 (插图修订第4版)[M].北京:世界图书出版公司北京公司,2009.

[3] 杨晓能.另一种古史——青铜器纹饰、图形文字与图像铭文的解读 [M].唐际根,孙亚冰,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2008.

[注释]

① 龚鹏程 《中国传统文化十五讲》,北京大学出版社,2006年9月第1版,第46页。

② 《说文》:示,天垂象,见吉凶,所以示人也。从二,三垂,日月星也。观乎天文,以察时变,示神事也。

③ 李泽厚 《论语今读》,三联书店,2004年3月第1版,第100页。

④ 《诗·大雅·云汉》。

⑤ 同上。

⑥ 摘自王力主编 《中国古代文化史常识》插图修订第4版,世界图书出版公司北京公司,2009年9月第1版,第159页。

⑦ (美)杨晓能著,唐际根,孙亚冰译, 《另一种古史——青铜器纹饰、图形文字与图像铭文的解读》,生活·读书·新知三联书店,2008年10月第1版,第93页。

⑧ 《双墩遗址原是 “垃圾坑”?》,《新安晚报》2008年4月16日。

⑨ 《双墩遗址原是 “垃圾坑”?》,《新安晚报》2008年4月16日。

Community,Tree and Liquor——Agrarian History Laden on the Patterns and Characters

WANG Zhi-sheng

(School of Education,The University of Macau,Macau,999078,PRC)

As an important activity of etiquette in China,offering sacrifices to community gods originated from the agrarian times,for the purpose of praying the all-breeding Earth for ample harvest and people's security and wellbeing.The etiquette of offering sacrifices to Earth was grand,and the sacrifices were manifold.While sacrificing liquor to the gods,people danced with music,and this kind of etiquette grew gradually into a whole system of etiquette.The Conferred Tree on the altar,symbolic of the power of the king,was also a sign of the domain of the king.“Sheji”,a term originated from the god of Earth and the god of Grain,evolved into a representation of a country.We can find this important agrarian etiquette in unearthed antiques and Chinese characters.By interpreting the patterns on the antiques and characters,we obtained a direct means of research to return to history.A stabilized history,therefore,is laden on the patterns and the characters.

offering sacrifices to community gods;drinking vessel;the Conferred Tree;the patterns and characters

G 127;G 40-055

A

1674-5779(2012)05-0104-07

2012-07-13

王志胜 (1961—),男,山东荣成人,澳门大学助理教授,博士,主要从事教育与文化研究

(责任编辑苏二利/校对舒澍)