日本《古今和歌集》编纂思想中的孔子意识

2012-12-20尤海燕

尤 海 燕

(青岛大学 外语学院,山东 青岛 266071)

日本《古今和歌集》编纂思想中的孔子意识

尤 海 燕

(青岛大学 外语学院,山东 青岛 266071)

《古今和歌集》序中“人麿既没,和歌不在斯哉”的表述,凸显了其编纂思想中的孔子意识,也是其编纂思想来源于儒家礼乐思想的体现。而先于《古今和歌集》成立的《续日本后纪》中关于和歌复兴的评论,是站在春秋时期诗书礼乐的崩坏和与之相关的孔子行动的历史上创作而成的,给《古今和歌集》的编纂指出了“儒家礼乐思想”的方向,是其孔子意识的先导。

《古今和歌集》;编纂思想;礼乐;孔子;文王

一

日本第一部敕撰和歌集《古今和歌集》(以下略称《古今集》)是纪贯之等四人①编纂者为纪贯之、纪有则、壬生忠岑和凡河内躬恒四人。奉醍醐天皇(898~931年在位)敕命,于延喜五年(905)编纂完成的。根据渡边秀夫的研究,《古今集》编纂的理论依据是“王者功成作乐,治定制礼”和“盛世明时的诗歌繁盛”的儒家礼乐思想。②详见渡边秀夫《和漢比較のなかの古今集两序――和歌勅撰の思想――》,载《国語国文》2000年第11期。即,诗歌集的编纂是圣帝明王统治的需要,是天子急务、国家事业;同时,在天子之德充溢四海的盛世,颂歌自然由民间涌出,这也成为诗歌集编纂的前提。那么,《古今集》中所谓的“盛世”是指什么时候、怎样的时代呢?从“陛下御宇,于今九载。仁流秋津洲之外,惠茂筑波山之阴。渊变为濑之声,寂寂闭口;砂长为岩之颂,洋洋满耳……”(真名序“撰集经纬和圣德赞美”)[1](P348)和“臣贯之等,同生于此盛世,遇此盛事之际,不胜欢喜”(假名序“撰者的光荣与自负”)③原文依据新日本古典文学大系本《古今和歌集》(岩波書店1989年版)。《古今和歌集》有真名序(汉文序)和假名序(日文序)两种序文,假名序由笔者翻译成中文。以下凡涉及日文原文的资料,均由笔者翻译或概括。[1](P17)可以得知,“盛世”很显然就是指的醍醐天皇治世的当代。也就是说,《古今集》编纂完成的延喜时代是“诗歌繁荣”的“盛世明时”,《古今集》两序所说的“盛世”,首先是指当代之意。

但是,我们在通读两序后就会发现,延喜盛世不是空前的,在它之前,两序还设定了一个古代盛世——《万叶集》时代。《古今集》两序中,将“古代”看做盛世、强调帝王政治与和歌之间紧密联系的叙述共有三处:分别是和歌为“教诫之端”的上古、和歌为辨别“臣下之贤愚”手段的中古、以及在“君臣合体”的理念下编纂《万叶集》、歌圣柿本人麿在世的近古。由于上古和中古都是虚拟的理想古代,并没有历史依据④铃木日出男就《古今集》两序的这两处表述,指出“只能说是作者想象出了一个虚构的古代”。见铃木日出男著《古代和歌史论》(东京大学出版会1990年版)第460页。,所以象征古代文化繁荣的《万叶集》时代,就是《古今集》编纂者认为在当代重现了的“美好伟大的古代”。同时,《古今集》编纂者也希望后人能把延喜盛世的“今”看成和《万叶集》一样伟大的“古”。《古今集》名称的由来——“恋古仰今”(假名序)[1](P18),即反映了编纂者的这个思考。下面来看看《万叶集》时代的特征:

昔平城天子,诏侍臣,令撰万叶集。(真名序)[1](P346)

遥想奈良之帝御时,和歌大盛,人皆知歌心。当时,正三位柿本人麿为歌仙。此即谓君臣合体。(假名序)[1](P11)

在称扬“君臣合体”理想的背后,可以感觉到编纂者将今上的醍醐天皇比作“奈良之帝”(即真名序中的“平城天子”)、将自身比作柿本人麿的意图。前面的两序当代赞美的部分,也含有在当代重现了“君臣合体”的《万叶集》时代的自负①《愚管抄》第七卷可见称颂延喜盛世之语:“到延喜、天历,皆是君臣合体,鱼水之仪,实为可喜”(笔者译,下划线为笔者所加)。见日本古典文学大系编《愚管抄》(岩波书店1967年版)第133页。。生逢盛世的编纂者,又写下了其重振和歌事业的抱负和热情:

适遇和歌之中兴,以乐吾道之再昌。嗟乎,人麿②底本作“人丸”,意同“人麿”(柿本人麿),为统一而改作“人麿”。既没,和歌不在斯哉。(真名序“撰者的光荣和自负”)[1](P348,350)

至此,在“遥想奈良之帝御时,和歌大盛,人皆知歌心。当时,正三位柿本人麿为歌仙。此即谓君臣合体”(假名序)中还有所保留的、隐约以当代之人麿自居的意识,在此已经完全显露出来。

二

编纂者将自身比作柿本人麿的表述——“人麿既没,和歌不在斯哉”,其出典是《论语·子罕》的“文王既没,文不在兹乎”③根据新日本古典文学大系《古今和歌集》第351页真名序中的脚注。。这里的“文”指的广义上的“文明”、“文化”和“礼乐制度”。此句有着非常强烈的语气:“文王死后担负起文化重任的,舍我其谁? ”“文王已逝,作为复兴礼乐文化的后继者,我责无旁贷”④据吉川幸次郎《论语》上(朝日新闻社1996年版)第287页。,孔子誓做文王继承者的抱负和志向呼之欲出。以此句为出典的用例,在《古今集》之后还有几处:

(1)词人才子,渐吞吟咏之声。诗境文场,已为寂寞之地。孔子曰,文王已没,文不在兹乎。宜开良宴于十月之首,以玩余芳于五美之丛。(大江朝纲《停九日宴十月行诏世号残菊宴》)[2](P139)

(2)殊恨王风之不竞,直道之已湮。……文王早没,吾何之随。已矣已矣,命之衰也。吾将入龟绪之岩隈,归兔裘而去来。(前中书王《兔裘赋》)[2](P129)

(3)不独记仙洞无何之乡,有嘲风弄月之兴,亦欲呈皇家元久之岁,有温故知新之心。修撰之趣,不在兹乎。(《新古今和歌集》真名序)[3](P12)

(1)以直接引用原典的形式感叹诗文不振,表明自己才能担起复兴诗文的责任,与《古今集》的用法最为相近。(3)的“不在兹乎”已经成为了单纯的“表示强调的惯用表现”⑤根据新古典文学大系本《新古今和歌集》(岩波书店1992年版)第13页中真名序此处的脚注。。(2)在文脉上与其他两句有所不同,通过省略“文不在兹乎”,凸显出“文王早没”带来的失落感。在这里,作者着意刻画不知何去何从的迷茫,是为了说明隐遁的理由,而隐遁意味着放弃社会责任,因此才刻意避开了“不在兹乎”。“文王已没,文不在兹乎”的表述中,原本就有着将文王统治时的光辉过去当作“古”来憧憬向往,对自己继承文王事业的志向和决心表示自负的意思。(1)和(3)中因为用了“文不在兹乎”,表现出在当今再现“古”的强烈意志;而(2)中正因为缺少了关于“今”的表述,所以只能任由对“古”的追忆之情不断蔓延而无可奈何。

还有,这些例子都是直接借用“文王既没……”的表述,比较单纯,没有像《古今集》真名序中“人麿既没,和歌不在斯哉”那样的深度。真名序的此句,一方面让人联想到出典的“文王既没……”,同时又把“文王”换成“人麿”,将“文”换成“和歌”,使得其文意的内涵倍增。也就是说,此句并不仅限于诗和文章的范围,而是将日本独有的和歌代入了这个句式,形成了意蕴丰富的文脉。

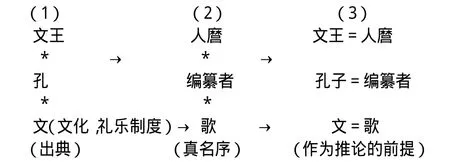

在理解了“文王既没,文不在兹乎”的基础上,再来重读《古今集》真名序的“人麿既没,和歌不在斯哉”。将出典的“孔子继承文王的事业”代入和歌的系统,就会得出结论:正如孔子接替文王、肩负起振兴礼乐文化的重担那样,《古今集》编纂者也接替人麿、承担起和歌中兴的重任。但是,当我们将两句各个项目的关系平行来看时,下列图式就会成立。

注:*“=”是“同等”、“对应”等意。

纵列(1)的“文王”“孔子”“文”系列是出典的文章表现,纵列(2)的“人麿”“编纂者”“和歌”系列是真名序的文章表现。(3)是推论(也是前提),即“文王”和“人麿”对应,“孔子”和“编纂者”对应,“文”和“歌”(和歌)相对应。

这样,《古今集》编纂者模拟孔子和文王的关系(1),创作出了与之等同的编纂者和人麿的关系(2)。既然要借用(1)的形式,那么作为前提,在和歌中人麿的地位必须和在礼乐中文王的地位相对应,编纂者也应该和孔子相等同——(3)。因此,编纂者虽然借鉴了出典的句式,但正因为意识到了人麿与文王、自身与孔子的相通之处,才在出典的基础上灵活运用,创造出了“人麿既没……”的文章表现。同样,“歌”与“文”(和歌与文化、礼乐制度)的对应也非常自然。和歌的理论与礼乐理论相通,和歌和儒家之“乐”的对应是《古今集》序文的基本思想①和歌在本质上和“乐”(特别是“歌”)相通。和歌在日本古代被称作“歌”,就源于其放声咏唱的本性。对于和歌声乐性及其作用的描述,多见于和歌集序文及和歌论著,其理论根据即为以《乐记》为首的中国儒家的礼乐理论。详见渡边秀夫《〈歌のちから〉天地·鬼神を動かすもの―“礼 楽”と歌―》(载《国語と国文学》2002年第5期)及拙稿《日本和歌敕撰与儒家礼乐思想》(载姜振昌、刘怀荣编《东亚文学与文化研究(第一辑)》中国社科出版社2010年版)。,这也是支撑我们这个结论的理论基础。

从以上的图式,我们自然就可以再推出下面的对应关系:

和歌繁盛的古代(《万叶集》时代)=以文王为代表的礼乐治世的周朝

这样,景仰和歌兴盛的《万叶集》时代、欲将其和歌盛世在当今重现的《古今集》编纂者的身姿,就自然和崇尚礼乐兴盛的周朝、欲将其礼乐文化发扬光大的孔子的身姿重合在了一起。并且,“砂长为岩之颂,洋洋满耳。思继既绝之风。欲兴久废之道”的当代赞美,之所以借用《论语·泰伯》的“关雎之乱,洋洋乎盈耳哉”[4](P117)和《同·尧曰》“兴灭国,继绝世,举逸民,天下之民归心焉”[4](P303)的字句,也和编纂者的孔子意识不无关系。

三

生于乱世的孔子,将其一生都奉献给了重建周朝礼乐制度文化的事业上。众所周知,周朝把先朝简略的礼乐不断充实和细分化,确立了作为国家统治政策的礼乐制度。在周朝,“礼乐”就是其时代精神和文化特色。流传今日的“三礼”,是详细记叙了周代礼乐制度和礼乐思想的经典。正如《论语·泰伯》“兴于诗,立于礼,成于乐”[4](P115)所说的那样,孔子把礼乐看成是修身治国的最高手段和理想。

周朝礼乐的繁荣从《史记·周本纪》“(周公旦)作周官,兴正礼乐。度制于是改,而民和睦,颂声兴”[5](P133),《礼记·明堂位》“六年,朝诸侯于明堂,制礼作乐,颁度量,而天下大服”[6](P1088),郑玄《诗谱序》“及成王,周公致大平,制礼作乐,而有颂声兴焉,盛之至也”[7](P7),等中可见一斑。而其后的“成康之治”,更是“天下安宁,刑错四十余年不用”[5](P134),“成康化致升平,刑厝而不用也”[8](P286),“周之有天下也,修礼达乐者七年,刑措不用者四十年,负扆垂拱者三百年,龟鼎不迁者八百年:斯可谓达其情,臻其极也。故孔子曰,‘吾从周’”[9](P1362)等,等所形容的太平盛世。“礼乐”和“刑政”都是治国的手段,但是两者若论其轻重,是礼乐在先,刑政在后,如陈旸说:“臣闻,先天下而治者在礼乐,后天下而治者在刑政。三代而上,以礼乐胜刑政,而民德厚,三代以下,以刑政胜礼乐,而民风偷。……本之为礼乐,末之为刑政。”[10](P392)因此,“刑措不用”、“乐至则无怨,礼至则不争。揖让而治天下者,礼乐之谓也”(《礼记·乐记》)[6](P1266)是儒家政治的最高理想。

追思礼乐文明的周朝盛世,孔子不觉发出“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周”[4](P39)的赞叹。翻开《论语》、《礼记》、《史记·孔子世家》等,孔子对于周室的赞美之语和崇古意识不胜枚举②如:“子曰,述而不作,信而好古”(《论语·述而》),“子曰,甚矣,吾衰也。久矣,吾不复梦见周公”(同上),“如有周公之才之美,使骄且吝,其余不足观也已矣”、“周之德,可谓至德也已矣”(《论语·泰伯》),“孔子学鼓琴师襄子,十日不进。师襄子曰,可以益矣。孔子曰,丘已习其曲矣。未得其数也。有间曰,已习其数,可以益矣。孔子曰,丘未得其志也。有间曰,已习其志,可以益矣。孔子曰,丘未得其为人也。有间曰,有所穆然深思焉。有所怡然高望而远志焉。曰,丘得其为人,黯然而黑,几然而长,眼如望羊,如王四国。非文王其谁能为此也。师襄子辟席,再拜曰,师盖云文王操也”(《史记·孔子世家》)。。而其后如“孔子之时,周室微而礼乐废,诗书缺”[5](P1935)、“幽厉之后,王道缺,礼乐衰”[5](P3295)、“夫周室衰而关雎作,幽厉微而礼乐坏”[5](P3115)、“周衰凋缺,又为郑卫所乱”[11](P533)等所述,孔子的时代周室衰败,礼乐崩坏,郑卫之音泛滥。这种状况,正好与《古今集》两序描写的近代和歌的衰落状况(和歌沦为“耳目之娱”,堕落为传递男女私情的工具,不得登大雅之堂)相吻合。

为了遏止礼乐的崩坏,复兴周朝的伟大事业,孔子“论次诗书,修起礼乐”[5](P3115),整理诗书礼乐文化,编纂完成了《诗经》、《尚书》、《春秋》等。孔子一生憧憬周朝盛世之“古”,终生致力于整理文化遗产,振兴礼乐文明。这样的孔子的言行,是《古今集》编纂者崇尚“古”,在当今振兴“古”之传统,希望现在的“今”能被后人当作“古”一样景仰的最大的动机所在,也是两序构筑其独特和歌史的根据。

四

在《古今集》编纂成立约半个世纪之前,仁明天皇四十寿贺之际,兴福寺的僧侣们在太政大臣藤原良房的邸宅染殿住宿时,献上了长歌。这件事被看作是和歌复兴的先兆,被正史《续日本后纪》①《续日本后纪》:日本古代六部敕撰史书之四,记录了仁明天皇天长十年(833)至嘉祥三年(850)间的历史,撰者为藤原良房和春澄善绳,完成于869年,下文所引出自“嘉祥二年(849)三月二十六日”条。所收录,作者还给予了高度评价。

①夫倭歌之体,比兴为先。感动人情,最在兹矣。②季世陵迟,斯道已坠。③今至僧中,颇存古语。可谓礼失则求之于野。故采而载之。[12](P224-225)

这段评语大概可以分为三个段落。首先,①阐述了将比兴这种中国诗的修辞手法导入和歌的意识,对和中国诗比肩、甚至超越了中国诗的和歌的地位进行了再确认。②则慨叹当时和歌的衰落,“斯道已坠”就是指和歌之道的堕落。③讲的是,虽然和歌在朝廷已然衰退,但是如今却在僧中意外地发现了它的存在,所以特意录下,载入国史。

“礼失则求之于野”的出典,应该是《汉书·艺文志》的“仲尼有言,礼失而求诸野。方今去圣久远,道术缺废,无所更索。彼九家者,不犹愈于野乎”[13](P1746)和刘歆《移书让太常博士》的“夫礼失求之于野,古文不犹愈于野乎”[14](P798),都是指在朝廷已经衰落、消失的重要事物,应该去民间寻求之意。《汉书》引用的“礼失则求诸野”是孔子何时、在什么样的状况下说的,现在不得而知。但是,至少我们可以推测,这应该是他在周室衰败、礼乐凋落之际,偶然发现了民间还存有周朝的古雅礼仪时所发出的感慨吧。对《续日本后纪》这段记录做过详细探讨的山口博,指出“季世陵迟”并非日本当时的历史实情,而是比照中国诗歌和政治兴亡之间关系的发言:

史官在“季世陵迟,斯道已坠”之后写道:“可谓礼失则求之于野”。末世、和歌凋落和失礼,把这三者结合起来考虑,与其说“季世陵迟”是对文德·清和朝具体状况的描写,不如说这里流淌着浓厚的中国诗学的思想。[15](P376)

接着,山口氏又引用了《毛诗·大序》的“至于王道衰,礼义废,政教失,国异政,家殊俗,而变风、变雅作矣”和《孟子·离娄下》的“王者之迹熄而诗亡,诗亡然后春秋作”,解释为“王道废缺则诗礼皆亡,反之,诗礼亡则意味着王道废”,将《续日本后纪》这段评语的出处落到了周朝诗书礼乐的衰落上。[15](P376)他还论道:“就像在古代中国,诗亡是王道衰落的标志一样,和歌的堕落就是“季世陵迟”的标志。因此,朝廷必须谋求和歌的复兴。”[15](P378)这指出了《续日本后纪》评语中所包含的高度的理论指向。

但是,关于“季世陵迟,斯道已坠”的出典,山口氏举出的《诗品》的“彬彬之盛,大备于时矣。尔后陵迟衰微,讫于有晋”[15](P378),则未必合适。比起《诗品》,《魏书·刁雍传》的“及周之末,王政陵迟。仲尼伤礼乐之崩亡,痛文武之将坠,自卫返鲁,各得其中”[16](P870),以及据传为孔子之作的琴曲《息诹操》的歌词“周道衰微,礼乐凌迟,文武既坠,吾将焉师……”[17],无论是在文字表现上,还是思想内容上,都与《续日本后纪》的此部分极其贴近。其中,《息诹操》作为直接出典的可能性很高。作曲的背景可参见《史记》孔子世家的记述②《史记·孔子世家》载:“孔子既不得用于卫,将西见赵简子。至于河,而闻窦鸣犊·舜华之死也……孔子曰,窦鸣犊·舜华,晋国之贤大夫也。赵简子未得志之时,须此两人而后从政。及其已得志,杀之,乃从政。……乃还息乎诹乡,作为诹操,以哀之。”亦见《孔子家语》。,据说是孔子在去晋国赴任的途中,得知贤大夫被杀而放弃出仕,悲叹世道衰微而作。歌词自身现在只见于《孔丛子》卷五的《记问篇》。《孔丛子》因缺乏已传入日本的确证③《日本国见在书目录》(藤原佐世编成于891年前后,是平安时代前期日本国内存在的汉文典籍总目录,分为40多个部类,收录了1579部1万6790卷书目)中却未见记录,但是编成于鎌仓初期的汉文金句名言集《明文抄》里多有引自《孔丛子》的语句。另外,日本所藏的《李峤百二十咏》注释中也存在很多对《孔丛子》的引用。因此,不排除《孔丛子》通过某种途径进入日本并被阅读、使用的可能性。,因此我们不能断定“息诹操”的歌词就一定是此处的出典,但是《续日本后纪》的撰者只要是在了解了周朝末年诗书礼乐的崩坏和与之相关的孔子行动的基础上书写评语的话(在古代日本,敕撰史书的撰者都是精通中国典籍的文人儒者),出现“季世陵迟,斯道已坠”的句子也是极其自然的事情。

接下来的“今至僧中,颇存古语”,把和歌说成“古语”。将曾经繁荣兴盛的和歌看成古昔之语,这种思想与《古今集》两序同样,都来自于对“古”的思慕和景仰。正如《古今集》编纂者将自己比作思慕古代、全心投入礼乐复兴事业的孔子那样,《续日本后记》的撰者也比照周朝诗乐和政治的关系,期待本国和歌的复兴。当然,这种高调显扬和歌的论调,和撰者之一的藤原良房有着密不可分的关系①秋山虔着眼于藤原良房与和歌的关系,将这件事看做是藤原氏权势扩张过程中的标志性事件。详见秋山虔《古今和歌集と“みやび”》(载《国文学》1995年第10期)。,在这里暂且不做深入探讨。最重要的是,将这件事作为国家大事,大手笔地记录在国史中,并加上评语,这对于同为敕撰的《古今集》来说,无疑是一个巨大的支持。它先于《古今集》宣告了和歌复兴的黎明到来,无容置疑,是“宣告新时代到来的前奏曲”[18](P74)。将本国和歌的境遇与中国诗乐的境遇相对应,并赋予和歌与中国诗乐相同的地位,这给《古今集》的编纂者以极大的启示,从而指明了敕撰和歌集的“礼乐”方向,意义非凡。

以上,笔者考察了《万叶集》时代的“古”和《古今集》编纂的延喜时代的“今”之间的关系,通过对《古今集》序“人麿既没,和歌不在斯哉”的分析,指出了《古今集》两序所言的“古代”、“近代”分别与礼乐繁荣的周朝、郑卫之音泛滥的春秋时期相对应,而编纂者自身则和继承文王、振兴周朝礼乐文化的孔子相重合,和歌相当于周朝礼乐文化,敕撰和歌集的编纂则是重振“失落于野的礼乐”。《古今集》序中凸显的孔子意识,自然与和歌敕撰的思想基础——儒家的礼乐思想密不可分。而先于《古今集》成立的《续日本后纪》中关于和歌复兴的评论,也是站在春秋时期诗书礼乐的崩坏和与之相关的孔子行动的历史上创作而成的,给《古今集》的编纂指出了“儒家礼乐思想”的方向,是其孔子意识的先导。

[1]新日本古典文学大系.古今和歌集[M].东京:岩波书店,1989.

[2]新日本古典文学大系.本朝文粹[M].东京:岩波书店,1992.

[3]新日本古典文学大系.新古今和歌集[M].东京:岩波书店,1992.

[4]十三经注疏委员会.论语注疏[M].北京:北京大学出版社,2000.

[5]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.

[6]十三经注疏委员会.礼记正义[M].北京:北京大学出版社,2000.

[7]郑玄.诗谱序[A].十三经注疏委员会.毛诗正义[M].北京:北京大学出版社,2000.

[8]魏征等.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[9]顾学颉校点.白居易集[M].北京:中华书局,1979.

[10]陈旸.陈旸乐书序[A].修海林.中国古代音乐史料集[C].西安:世界图书出版公司(西安),2000.

[11]沈约.宋书[M].北京:中华书局,1974.

[12]藤原良房,春澄善绳.续日本后纪[M].日本後紀·続日本後紀·日本文德天皇実録(新訂増補国史大系3)[M].东京:吉川弘文馆,1966.

[13]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[14]萧统编,李善等注.六臣注文选[M].杭州:浙江古籍出版社,1999.

[15]山口博.王朝歌壇の研究桓武仁明光孝朝篇[M].东京:樱枫社,1982.

[16]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[17]孔鲋.孔丛子[M].四部丛刊本.

[18]小泽正夫.増補版古今集の世界(第2版)[M].东京:塙书房,1985.

The Awareness of Confucius in the Compilation ofKokin Waka Shu

YOU Hai-yan

(College of Foreign Language, Qingdao University,Qingdao 266071,China)

The claim that “with Hitomaro deceased, who else could carry on the heritage of waka”in the Preface ofKokin Waka Shuhighlights the compilers’ awareness of Confucius, which also indicates the influence of Confucian rite-music theory on the compilation ofKokin Shu.Yet it was a comment regardingthe revival of waka inShokunihonkoki,based on the history of the collapse of feudal codes of ethics and Confucius’ activities, that orientedKokin Shutowards the Confucian rite-music theory.

Kokin Waka Shu; Compilation theory;rite-music; Confucius;King Wen of Zhou

I106

A

1005-7110(2012)04-0085-05

2012-03-26

本文为教育部人文社会科学研究青年基金项目“日本古代和歌和儒家礼乐思想”(编号10YJC752048)和山东省“十二五”强化重点建设人文社科基地(东亚文学与文化研究)规划课题“礼乐思想与日本古代文学”的成果之一。

尤海燕(1973-),青岛大学外语学院副教授、硕士生导师,博士(东京大学),专业方向为日本古典文学、中日比较文学。

潘文竹