概念整合理论视阈中隐喻机制的翻译策略探讨

——以《围城》为基点*

2012-12-19周世清

周世清,孙 毅

(1.西安外国语大学英文学院,陕西西安710128;2.复旦大学外国语言文学博士后流动站,上海200433)

概念整合理论视阈中隐喻机制的翻译策略探讨

——以《围城》为基点*

周世清1,孙 毅2

(1.西安外国语大学英文学院,陕西西安710128;2.复旦大学外国语言文学博士后流动站,上海200433)

旨在通过概念整合理论对实时隐喻过程中的意义建构与推理机制进行分析,从宏观层面上探讨隐喻翻译策略的选择。文章表明:简单型、镜像型和单域型整合网络的隐喻机制以直译为主,意译法适用于双域型整合网络的隐喻式,彰显了概念整合理论强大的认知阐释力。

概念整合理论;隐喻机制;翻译策略

隐喻历来被视为语言的异体表达方式,而被纳入限于词汇层面的传统修辞学研究范畴。隐喻的翻译被视为修辞层面上的语际转换问题,即译者对原语文本中的隐喻表达进行修辞分析,极力在目的语中寻求与之“对等”的隐喻表达或力求再现原语的隐喻意义,从而实现原语与目的语之间的语码转换[1]。隐喻的翻译就是两种语言符号之间的转换过程。英国著名翻译学家纽马克(N ewmark)在《翻译问题探讨》(A pp roaches to T ranslation)一书中辟专节从文化角度对隐喻翻译进行了深入系统的探讨,提出了7种隐喻翻译方法,按使用频率高低依次为:①在目的语中再现相同的喻体;②用目的语中的合适喻体代替原语中的喻体;③用明喻代替隐喻,保留喻体;④明喻与喻底结合翻译隐喻;⑤将隐喻转换为喻底;⑥省略;⑦隐喻和喻底结合。纽马克关于隐喻翻译的方法可操作性强。虽然他也谈到了隐喻意象的转换问题,涉及意象转换与文化的关联,但对隐喻翻译策略的论述都基于语言形式与语义对等的观念。此后,许多国内外学者也相继探讨了这一问题[2-5],但从关于隐喻翻译策略的论述来看,其研究重点仍以修辞为取向,关注隐喻的修辞功能。

认知语言学家认为,关于隐喻翻译的传统翻译理论明显忽视了隐喻的本质特征,缺乏对翻译实质的正确认识。肖家燕认为文学作品中隐喻的翻译过程实际上是一个从思维到语言的互动过程,而不只是语言层面的符号转换过程[6]13。语言是人的认知对客观世界的经验进行组织的结果,客观事物只有被大脑感知才能获得意义[7]15-32。语言符号与人通过认知与客观世界相互作用所形成的概念结构相一致,意义与推理以概念结构和认知模式为基础。隐喻是人类将某一领域的经验用来说明或理解另一领域的经验的一种认知活动。认知是隐喻形成的基础,隐喻翻译应以认知为取向。隐喻的认知特征为隐喻翻译研究提供了一个新的视角,认知语言学关于隐喻心理运作机制的理论是从认知角度探讨隐喻翻译的理论基础。

从隐喻的本质来看,概念隐喻的识解是一个把喻体(V ehicle)的某些特征转移到本体(Tenor)上的过程,而翻译可以被看作是把原语文本所承载的意义转移到译语文化中的一种思维活动。可见,隐喻和翻译同属一种认知活动,翻译研究可借鉴认知隐喻学的相关理论。概念隐喻是“从始发域向目的域映射”的双域模式,而概念整合理论(Conceptual Blending Theory)用概念映射的“多空间”模式和“概念整合”分析隐喻,试图向人们阐释隐喻加工过程中所发生的一切,更全面充分地显示了现代隐喻理论在揭示隐喻这种思维现象的客观规律方面的重大突破[8]。本文研究个案为当代著名小说《围城》,作者在严肃的主题中运用了大量的隐喻来取得讽刺和幽默的艺术效果,《围城》可谓是隐喻的海洋。珍妮·凯利和茅国权的合译本自出版以来就广受称誉,笔者尝试运用概念整合理论阐释隐喻解读的心理运作机制,并从宏观层面探讨其翻译策略。

1 概念整合理论

20世纪 90年代,以 Fauconnier和 Turner为代表的认知语言学家提出了概念整合理论。该理论涉及在线信息处理(On-line process),认为意义的构建是整合网络中4个心理空间相互映射和作用的结果。心理空间是人们在思考或交际中为达到局部理解或施行某种行为而构建的小概念包,是基于在人的稳固知识结构上对某一特定概念域的临时性表征结构[9]。整合网络包括4个心理空间:两个与概念隐喻理论中源域和靶域相关的输入空间,表征两个输入空间共有概念结构的类属空间以及输入空间中元素组合、交叉的整合空间。类属空间决定了两个输入空间的相互映射以及向整合空间的投射,当两个输入空间部分地投射到整合空间后,整合空间就通过组合 (Composition)、完善 (Completion)、扩展(Elaboration)三个认知心理过程的相互作用而产生层创结构(Emergent structure),即整合空间的核心成分,不同于原有输入空间的层创结构的产生过程即是意义的运演和构建过程[10]。组合过程指概念由两个(或多个)心理空间向整合空间的融合;完善过程指对输入空间中虽提及但不完整的信息进行补充加工,激发特定的图景内容信息;扩展过程即对整合形成的事件进行模拟心理活动,力求作出详尽的阐述。整合空间形成了类属空间中的普遍结构,两个输入空间选择性投射的特定结构和层创结构的组合。

Fauconnier和Turner从心理空间组织框架的角度将基本概念整合网络模型划分成4种:简单型(Simplex N etworks)、镜像型 (M irror N etworks)、单域型(Single-Scope N etworks)和双域型(Double-Scope N etworks)[11]119-135。概念整合网络是一个动态模型,揭示了意义构建的复杂过程(如图 1所示)。

图1 概念整合网络示意图

2 隐喻翻译策略的选择认知过程

本文探讨的是在隐喻翻译过程中,译者对隐喻表达式进行理解阐释时所运行的相关心理机制,并由此选择的翻译策略。下文将运用概念整合网络,通过对相关心理空间之间相互映射和整合的分析,对概念隐喻解读的心理机制进行阐释,并从直译与意译的宏观层面探讨其翻译策略的选择过程。

2.1 简单型整合网络

简单型整合中,一个输入空间中框架结构的相关元素及其角色同时投射进入整合空间,另一输入空间中投射的元素充当整合空间中角色的填充物,即一个输入空间包含特定框架及其角色,另一输入空间包含无框架组织的元素,跨空间映射将角色与元素进行匹配。这种比较简单的整合会出现在很多认知过程中,如:

例1 只有九龙上岸前看她害羞脸红的一刹那,心忽然软得没力量跳跃,以后便没有这个感觉。

译文:Only once— during that moment before they had gone ashore at Kow loon and he saw her blush—had his heart suddenlygone limp and lost the power to beat.

在理解此隐喻表达式时,人们应在大脑中建立起两个心理空间:输入空间1“实体”,输入空间2“心”。通过跨空间映射,输入空间 2中的元素“心”填充到输入空间 1“实体”这一组织框架中,这样“心”便具有了“实体”的部分特征,最终在整合空间中构建出新的意义:心如同实体,在高温下容易软化,以致融化蒸发。心的跳跃需要一定的恒温,以使它保持固态并持续运动,一旦温度升高,其形状发生改变,心就变成柔软的不规则型,同时也失去了跳跃的功能。

在该整合网络中,只有输入空间1的组织框架投射进入整合空间,而输入空间2中的元素只是作为组织框架内相应角色的填充物而进行匹配映射。在翻译过程中,译者只需单一地考虑源域(心理空间1)的认知框架,即直接将原语文本所承载的意义进行转移,直译不失为最直观、最理想的翻译方法。

2.2 镜像型整合网络

镜像型整合中,所有心理空间共享同一组织框架,该组织框架为心理空间提供认知拓扑,即为空间中的相关元素提供一系列的组织关系。其与简单型整合网络的区别在于,此整合网络中所有的心理空间都共享一个相同的组织框架。镜像型整合也是认知过程中比较简单的一种模式,如:

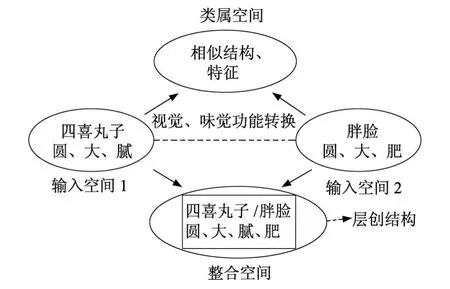

例2 鸿渐道:“小胖子大诗人曹元朗是不是也请在里面?有他,菜可以省一点;看见他那个四喜丸子的脸,人就饱了。”

译文:“Is that little fatso and big poet T s’ao Yüan-lang included?If he is,they can save on the food.Just looking at thatm eatballface of his w ill make people feel full,”he said.

图2 概念整合镜像型网络

如图2所示,输入空间 1包含与“四喜丸子”有关的认知域。“四喜丸子”是一种主料为肉制成的呈圆形的中国传统美食,“圆、大、腻”是其基本特征。输入空间2则嵌入与“胖脸”有关的一系列元素,其中“圆、大、肥”为胖脸的典型特征。两输入空间的相似特征构成类属空间中的普遍结构,输入空间中的其它元素有选择地投射进入整合空间,从而实现概念整合的第一步:组合。整合空间中的相关元素借助背景框架知识进一步完善、扩展,获得核心的层创结构,即“曹元朗的脸像四喜丸子一样又大、又圆、又肥、又腻”。在此网络结构中实现了视觉、味觉的功能转换。人的各种不同的感官只能对事物某些特定的属性加以认识,因此人们从感觉、知觉到表象的过程中,实际上也是各种感觉器官相通的过程。正如钱钟书所言:“颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎会有重量,气味似乎会有锋芒。[12]25”由此可见,通感其实是刺激于一种感官的讯号引起另一种感官的反应,其构成具有明显的心理认知基础[13]。例句2中指出,只要人看到曹那张谄媚自负的肥脸,就感到面前食物索然无味,因此省却了不少食物。

在镜像型网络中,两输入空间共享同一组织框架,其整合原理在翻译实践中可作出如下阐释:读者对目的域(心理空间2)的理解可直接借用源域(心理空间1)的组织框架。可见,在将原语文本所承载的意义进行转移的过程中,译者无需考虑目的域读者的阅读障碍,镜像型整合的隐喻式仍优先考虑直译法。

2.3 单域型整合网络

单域型整合网络中,虽然两个输入空间都有各自独立的组织框架,但只有一个输入空间的组织元素被投射进入整合空间,并经过扩展形成整合空间的组织框架。如:

例3 她更担心败走的偏是方鸿渐……

译文:she was even more worried thatthe vanquishedm ight be Fang Hung-chien……

图3 概念整合单域型网络

图3 中输入空间1涵盖与“战争”有关的一系列元素,如交战双方、战场、进攻、防守等;输入空间2包含方鸿渐、赵辛楣以及两人为俘获苏小姐的芳心而进行唇枪舌战的组织框架,如言语攻击、回避话题、转移话题进行新一轮的攻击、无言以对等。类属空间中的普遍结构为“有利益冲突的双方为达到各自目的而交战”,该结构决定了两输入空间之间的跨空间映射,并在“交战双方”与“方鸿渐、赵辛楣”、“进攻”与“言语攻击”、“防守”与“回避话题”、“战败”与“无言以对”间建立对应连接,实现了概念整合的组合过程。例3句中,语境决定了只有输入空间1中的组织框架投射进入整合空间并继续运行。同时,这些新组合激活我们大脑长时记忆中的相关背景信息,并一同投射进入整合空间,实现了完善过程。整合空间对投射内容进行认知运作和推理,进而形成了“无言以对为战败方”的层创结构,完成了概念整合的最后一步:扩展过程。

在两个输入空间中,源域为提供框架组织的输入空间,目的域为人们要重点理解的另一输入空间[14]。对目的域的理解仍要借助于源域的组织框架,在此与简单型网络中出现类似的情况,即输入空间2中的元素与输入空间1中组织框架的相应角色进行匹配。这两种整合类型的区别在于简单型整合中输入空间2为无框架组织,而单域型整合中输入空间2有其自身独立的组织框架,但层创结构中意义的建构仍需借助输入空间1中的组织框架,如图3中认知主体对e’的理解可直接借助来自输入空间1组织框架中的e元素,经过推理可形成E(无言以对为战败方)。可见,在翻译时,单域型整合的概念隐喻可采取简单型网络概念隐喻的翻译策略,以直译为主。

2.4 双域型整合网络

双域型整合网络中的两个输入空间有各自不同的组织框架,但两个组织框架均被部分投射到整合空间中,共同构成整合空间的组织框架。如:

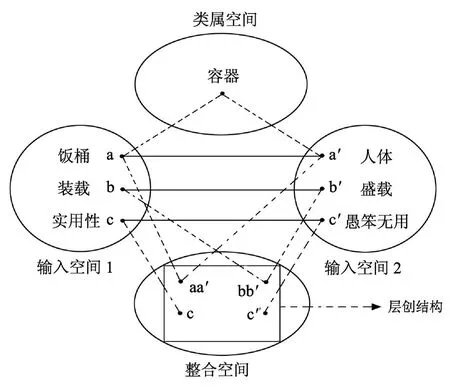

例4 二奶奶道:“对了!我不像三妹,我知道自己是个饭桶,要自开门户开不起来,还是混在大家庭里过糊涂日子罢……”

译文:“That’s right,”said Second Daughterin-law,“I’m not like Third Sister. I know I’m useless.I’d never manage if I had to run my own household. Betterto muddle along in a large fam ily…….”

该例句是典型的容器隐喻,即把人体比作容器,把人的皮肤作为界面,使人体与外部世界区别开来。整合过程如图4所示:两心理空间分别为1—“饭桶”和2—“人体”。这两空间有着截然不同的组织框架,但二者都作为具有载物功能的实体容器构成了类属空间中的共有结构。饭桶为盛饭专制的桶,也用来比喻只会吃饭而愚笨无用的人。饭桶有盛饭之功用,而人的社会性决定人作为独立存在的个体必须在实际生活中发挥某种作用,有存在的意义才能体现生命价值之所在。经过两输入空间向整合空间的选择性投射,“饭桶”与“人体”框架中的对应元素在整合空间中相互融合,但“饭桶”的实用性与“人”的愚笨无用相互冲突,重现概念间的张力,形成语义层面上的矛盾。层创结构中的新显意义为:人虽然如饭桶一样具有载物功能,但盛饭是饭桶的根本价值之体现,而盛载食物只是人的基本生理所需,人的社会价值远不及饭桶。

对于双域型整合的隐喻表达式,翻译时直译法显然行不通,因为两个输入空间各有独立的组织框架。虽然它们存在某种程度上的相似性,但两空间中最根本、最突显的元素在层创结构中各自为阵,造成了语义间的冲突。而新显结构中两输入空间内的实体并置,使两者之间出现不可调和的矛盾。许多研究者认为隐喻违背了某种语义规则,隐喻的产生主要是语言字面意义与语境的冲突,冲突的解决就是隐喻意义的理解过程[5]。为解决冲突,弥补文化阻断,在翻译时应采取易于输入空间2(目的域)读者理解的表达方式(即意译法)来达到文化交流的目的。

图4 概念整合双域型网络

3 结 语

纽马克曾指出:翻译的根本问题是针对不同文体选择不同的翻译方法;翻译中最特殊的问题就是隐喻的翻译[15]。认知隐喻学促使隐喻研究从传统的修辞观向认知观转向。许多学者曾运用认知语言学的相关理论来阐释翻译以及隐喻翻译的问题[16-18]。基于已有的研究,笔者运用概念整合网络模型来解读隐喻的认知心理机制,并从直译、意译的宏观层面来探讨隐喻翻译的基本策略,表明隐喻翻译多以直译为主,意译为辅。德国语言学家洪堡特(Humboldt)指出:语言是自我的表达,也是文化的反映[19]157。隐喻作为语言的精髓,其喻体意象又不可避免地带有民族文化的积淀印证,在翻译过程中又涉及到喻体意象如何处理的问题。在具体的翻译操作中,直译法又可具体化为直译法、直译加注、明喻法;意译法又包括改换喻体形象、舍弃喻体形象,译喻义等翻译方法。限于篇幅,未能在此一一探讨。同时,需要指出的是,概念整合理论并非专门用来解释隐喻,只是某些类型的隐喻意义产生过程正好属于典型的整合情况,可以通过这一理论得以阐释。也就是说,概念整合理论并非能够阐释所有的隐喻表达式,尤其是源域和目标域结构都比较模糊的隐喻,但其阐释力却不容忽视。概念整合理论科学地细化了隐喻框架下翻译中意义移植的认知心理运作过程,本文再次彰显了其强大的认知阐释力。

[1]肖坤学.论隐喻的认知性质与隐喻翻译的认知取向[J].外语学刊,2005(5):101-105.

[2]A lvarez A. On translating metaphor[J].M eta,XXXV III,1993(3):479-190.

[3]谭震华.英语隐喻词语的翻译[J].上海科技翻译,2002(4):26-27.

[4] SchaffnerC. M etaphor and translation: some implications of a cognitive approach[J].Journal of Pragmatics,2004(36):1253-1269.

[5]郭英珍.隐喻的语用文化对比与翻译策略[J].外语教学,2004(3):57-60.

[6]肖家燕.《红楼梦》概念隐喻的英译研究[M].北京:中国社会科学出版社,2009.

[7]L akoff G,Johnson M.M etaphors W e L ive By[M].Chicago:U niversity of Chicago Press,1980.

[8]陈道明.概念映射的“双域”模式与“多空间”模式[J].外语教学,2001(1):13-18.

[9]Fauconnier G,Turner M. Conceptual integration networks[J].Cognitive Science,1998(2):133-187.

[10]刘正光.概念合成理论:阐释与质疑[J].外语与外语教学,2002(10):8-12.

[11]Fauconnier G,Turner M. The W ay W e Think:ConceptualBlending and the M ind’sH idden Complexities[M].N ew York:Basic Books,2002.

[12]钱钟书.钱钟书散文[M].杭州:浙江文艺出版社,1997.

[13]褚孝泉.通感考[J].复旦学报(社会科学版),1997(4):87-91.

[14]李福印,丁研.《我们思考的方式》述评[J].当代语言学,2006(2):174-179.

[15]N ewmark P. A Textbook of T ranslation[M].Shanghai: Shanghai Foreign L anguage Education Press,2001.

[16]王斌.概念整合与翻译[J].中国翻译,2001(3):17-20.

[17]宋德生.认知的体验性对等值翻译的诠释[J].中国翻译,2005(9):21-24.

[18]苏立昌,李建波.从概念合成理论看隐喻翻译[J].天津外国语学院学报,2009(5):29-33.

[19]陈德鸿,张南峰.西方翻译理论精选[M].香港:香港城市大学出版社,2000.

O n the Transla tion S tra tegies forMe taphorica lMechanism s W ithin the Fram ew ork of Conceptua lB lending Theory——Based on the S tudy of Fortress B esieged

ZHOU Shiqing1,SUN Y i2

(1.School of English Studies,Xi'an International Studies U niversity,Xi'an 710128,China;2.Post-doctoral Program of Foreign L anguages and L iterature Studies,Fudan U niversity,Shanghai 200433,China)

Based on conceptual blending theory, this paper analyzes the meaning construction and reasoning mechanism of on-line metaphorical processing and probes into the translation strategies from a macroscopic perspective.It proves that literal translation is appropriate for metaphoricalmechanism sw ith Simple N etworks,M irrorN etworks and Single-ScopeN etworks,and liberal translation applies to Double-Scope N etworks. The paper also demonstrates the strong cognitive explanatory power of conceptual blending theory.

conceptual blending theory;metaphoricalmechanism s;translation strategies

H315.9

A

10.3969/j.issn.1673-1646.2012.02.019

1673-1646(2012)02-0090-05

2011-11-18

西安外国语大学2011年度科研项目:基于语料的跨语言情感隐喻的认知理据探究(11XWC09);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目:基于ERP实验的隐喻认知神经机理研究(11YJC740094)

周世清(1983-),女,硕士生,从事专业:翻译学与认知语言学。