超大城市热岛效应的季节变化特征及其年际差异

2012-12-18鲍文杰马蔚纯

张 艳,鲍文杰,余 琦,马蔚纯

复旦大学环境科学与工程系,上海 200433

超大城市热岛效应的季节变化特征及其年际差异

张 艳,鲍文杰,余 琦,马蔚纯*

复旦大学环境科学与工程系,上海 200433

本文以超大城市上海为例,分析了近50年四季城郊温差的总体变化趋势,同时利用城市化进程中4个年份(1987、1990、1997和2004年)9个气象站的气温数据,重点研究了上海地区热岛效应的季节变化特征及年际差异.结果表明,近50年来上海城郊温差逐年显著增长,年平均热岛天数频率为86.0%,年平均热岛强度为1.17℃,秋季热岛频率和强度高于其他季节,累积热岛强度也最大.不同时刻热岛的特征表明,夜间热岛(2∶00,20∶00时刻)累积强度在四季都较大,在春、夏季14∶00时刻热岛累积强度较大,而在秋、冬季8∶00时刻热岛累积强度较大.进一步分析表明,热岛效应的四季差异主要在于较强热岛和强热岛出现频率的差异;秋季大气最稳定的F类型比例较高可能是热岛效应更加显著的原因之一.四个年份对比分析表明,1997年之前的三个年份,热岛效应的四季差异比较显著.之后,随着年代的推移,四季累积热岛强度逐渐趋于均化,并且夏季低强度热岛有向中强热岛和强热岛转化的趋势,一定程度上反映了夏季人为热的贡献.

热岛效应,热岛累积强度,季节及年际差异,上海

1 引 言

城市热岛效应是在城市化地区的人为因素和局地气象条件共同作用下形成的,城市热岛的研究不仅对于认识城市热量平衡以及一系列边界层现象具有重要意义,而且在城市环境保护与规划、城市建筑设计、生态城市建设、能源利用以及居民保健等方面都有实际应用价值.1999年在芝加哥和2003年在印度,过高的气温导致了人群死亡率的增加,对居民健康造成不利的影响[1].此外,由于城市区域气温升高而造成的能源浪费也不容忽视,根据估计,美国因热岛效应而在空调等方面多花费的能源费用,每年就达200亿美元[2].

在热岛研究中,最常见的就是利用气象资料,用城区平均气温减去郊区平均气温,以其差值衡量热岛强度的大小[3].对热岛影响因素的研究发现,建成区面积1)、不同土地利用类型、人口密度等因素影响着城市热岛强度[4-5].

20世纪80年代以来,我国城市化迅速发展,北京、上海、广州等大城市热岛效应的研究引起了学者们的广泛重视.

在对气温和热岛效应长期变化规律的研究中,江志红等以年均气温为指标,考察了较长时间尺度下,上海气温的变化趋势.研究结果表明,近百年上海气候变暖主要表现为三次突然增暖,分别位于20世纪一二十年代,三四十年代和八九十年代[6].林学椿等发现随着城市化的发展,热岛强度也出现了跃变式的增强[7].这些研究揭示出气候和热岛效应长时间尺度的总体发展趋势,但未对其进行季节变化和日变化的分析.在热岛效应的日变化研究中,杨玉华等在北京的研究中发现18∶00开始,热岛迅速增强,到午夜0∶00热岛强度达到最大,从早晨7∶00开始,热岛强度迅速减弱[8].从北京热岛强度的日变化振幅来看,冬季最大,夏季最小[9].邓莲堂等研究认为上海的热岛可根据热岛强度日变化曲线形态,“大致分为两种类型:A类热岛强度大,日变化明显,经常出现两个极大值;B类热岛强度稍弱,日变化趋势比较平缓,变化幅度较小”[10].

在对热岛效应的季节差异研究中,邓莲堂等利用Davis自动气象观测站,采集了426天的气象数据,分析发现,“上海市全年各月热岛平均强度以秋冬季节较强,夏季较弱.夜间热岛强度以秋冬季节最强,晚春和夏季为最弱”,白天热岛在春季和初夏相对较强,而在秋季则减弱到最低[10].江田汉等选取了1999年1—3月以及1999年7—9月自动气象观测站数据,研究上海城市热岛效应的小波特征,认为上海城市热岛明显呈多时间尺度结构,由各种尺度的热岛叠加而成.冬季热岛的尺度结构比较单一,夏季热岛的尺度结构比较复杂[11].这些研究借助自动气象观测站数据点较密集的优势,对热岛效应的季节差异进行了研究,但时间跨度和监测天数较少,没有揭示出四季差异随年份推移的变化规律.

综上所述,以往的研究有的以长时间序列的热岛强度变化作为研究重点,而未考虑四季差异,有的以日变化特点为研究重点,而未考虑热岛强度日变化在不同季节和年代的差异.所以,基于长时间序列的热岛强度及其日变化的四季差异,还缺乏更多的实证研究.

鉴于此,本文采用1987、1990、1997和2004年4年上海地区9个气象站逐日4次的观测数据,并结合其中2个站点1960—2006逐年季平均气温数据,研究上海地区热岛累积强度的四季差异和不同季节热岛出现的规律与特征,并探讨不同季节影响城市热岛的主要因素.

2 研究区域和数据来源

2.1 研究区域

近20年来,上海经历了快速的城市化过程,1984年上海市建成区面积仅为176km2,到1997年已达421km2,到2004年则高达781km2.伴随经济增长和城市化进程,上海市人口稳步增长,且人口密度的城郊差异增大,到2007年底,上海市常住人口数为1858万,属于城区的黄浦区人口密度高达42055人/km2,而属于郊区的青浦、奉贤、金山等区人口密度只有1100人/km2左右.

2.2 数据来源和研究方法

本文首先选用1960—2006年徐家汇(S1)、奉贤(S8)2个站点季平均气温数据研究上海市气温季节变化的总体趋势.在此基础上,选取快速城市化进程中的四个年份1987、1990、1997、2004年作为代表,研究热岛效应的年代差异.数据时间跨度为17年,涵盖了上海市气温出现跃变的时段——20世纪80年代末至90年代初[12].所选用数据为,上海市11个气象站点4年逐日4次(2∶00,8∶00,14∶00,20∶00)的气温观测数据.11个站点分别为徐家汇(S1)、闵行(S2)、嘉定(S3)、南汇(S4)、金山(S5)、青浦(S6)、松江(S7)、奉贤(S8)、川沙(S9)、崇明(S10)和宝山(S11).

11个站点中,崇明站由于地处被水域包围的岛屿上,且站点离水域较近,作为陆域郊区气温的代表性较差,因此在计算时不考虑该站.宝山站位于城郊结合部,在较早的年代可以代表郊区状况,但由于近年来城市化进程加快,宝山站在20世纪90年代初以后就可被看作城区的代表,为了防止归类不清带来的误差,计算热岛强度时,也不考虑宝山站.

参与热岛强度计算的9个站点中,除金山站外,其余站点的地址迁移都较小,最大不超过3′(约6km).其中,徐家汇站位于市区,其数据可代表城区气温.其余8个站点可代表郊区气温.金山站在2003年有较大位置迁移,但气象站在迁移前后都位于城市化程度较低的郊区,其数据可代表郊区的气温.所有站点的高程差很小,无需作气温的垂直校正.

城市热岛强度(UHI)的大小用城区气温与郊区平均气温的差值来衡量,即ΔTu-r=S1-[(S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9)/8].若ΔTu-r>0.5℃,则认为存在热岛效应,如果一天四个时刻中任一时刻出现了热岛,就认为这一天存在热岛效应.在一段时间内挑选出所有出现热岛效应的时刻,计算其热岛强度之和,即为热岛累积强度,可用公式表示为[10,13]

式中:s表示某一季节,即第s个季节,k为该季节中第k次热岛,Ts,k表示第s个季节第k次热岛的强度.

图1 气象站点位置示意图Fig.1 The locations of meteorological stations

3 近50年上海城郊温差的季节变化

近50年来,上海城区和郊区气温都呈现明显的上升态势,徐家汇和奉贤站点的增温率分别为0.5和0.2℃/10a[12].徐家汇站点为建筑物密布的城市中心,奉贤站点周围为大片农田,两站点气温差值可代表城郊温差,图2给出了近50年上海四季平均城郊温差的变化.从图2可见,总体上说,各季城郊温差呈波动上升态势;分季节来看,春夏秋冬四季城郊温差增加率分别为0.29、0.28、0.33、0.26℃/10a.随着年份的演变,2000年以后,秋季的城郊温差增加趋势最显著,城郊温差的增加幅度大于其他季节,也暗示着秋季更容易出现热岛.同时,春夏两季城郊温差的变化趋于一致.

图2 近50年上海四季平均城郊温差(徐家汇—奉贤)的年际变化(徐家汇站:代表城区;奉贤站:代表郊区)Fig.2 Differences in seasonal averaged temperatures between Xujiahui and Fengxian district in past 50years

4 热岛效应的季节变化特征

4.1 热岛季节变化的总体特征

采用4年(1987、1990、1997、2004年)的气温资料,依据2.2节确定的计算方法和筛选条件,统计得到上海出现热岛的天数频率为86.0%,这与其他研究者得出的热岛出现频率为85.13%的结论[14]一致.春夏秋冬四季出现热岛的天数频率分别为83.7%、84.9%、90.2%和85.3%,年平均热岛强度为1.17℃.上海4年内四季热岛的平均出现频率和平均强度统计如表1所示.

表1 上海四季热岛平均出现频率和平均强度Table 1 Seasonal average frequencies andmagnitudes of UHIs in Shanghai

从表1可见,上海地区城郊温差几乎常年存在,热岛出现频率维持在一个较高水平.热岛效应的四季差异主要体现在两个方面:

(1)热岛出现频率的差异.秋季热岛频率高于其他季节,为90.2%,春季则最低,为83.7%,秋、春季热岛频率之比为1.08.若统计强度大于1℃的热岛,则出现频率的季节差异更加明显,秋季频率最高,为71.2%,夏季最低,为51.6%,秋、夏季热岛频率之比为1.38.

(2)热岛强度的差异.总体上说,热岛强度的差异性规律与热岛频率季节差异的规律相对应,秋季热岛强度最大,达1.31℃,夏季最小,为1.04℃;秋季热岛强度高于年平均热岛强度,而其他三个季节的热岛强度均低于或等于年平均值.因此,从4年平均状况来看,上海秋季的热岛出现次数最多,强度也最大,热岛效应最明显.

为进一步研究四季热岛的差异,用一天4次(2∶00,8∶00,14∶00,20∶00)的气温观测数据进行热岛强度和频率的统计.对每一次出现的热岛进行强度等级划分,并定义热岛强度0.5~1.0℃为低强度热岛,1.0~1.5℃为中强度热岛,1.5~2.0℃为较强热岛,2.0℃以上为强热岛.计算各季节各强度等级热岛出现的次数,分别除以四个季节的观测次数,统计得到各季节各强度等级热岛的出现频率(图3).

图3 不同强度等级热岛四季出现频率的差异Fig.3 Frequency differences of different level UHIs among four seasons

从图3可见,在平均热岛强度最大的秋季,中、低强度热岛出现频率与其他季节相当,而较强热岛和强热岛出现的频率则明显高于其他季节.平均热岛强度最小的夏季,中、低强度热岛出现的频率也与其他季节相当,但较强热岛和强热岛的出现频率则明显少于其他季节.因此,上海地区热岛的四季差异主要是由较强和强热岛出现频率的差异引起的.

4.2 热岛季节变化的各时刻差异

图4 四季不同时刻热岛累积强度Fig.4 Seasonal accumulated UHIs at different times of day

利用1987、1990、1997和2004年逐日4个时刻(2∶00,8∶00,14∶00,20∶00)的气温观测数据,讨论逐时热岛效应的四季差异.图4分季节给出了不同时刻的热岛累积强度.

四个季节2∶00和20∶00时的热岛累积强度都较大,表明上海地区存在典型的夜间热岛特征.这是由于城区下垫面热惯量大于郊区,能存储较多的热量[15],在夜间,当能量以长波辐射的形式向城区大气传递时,能够减缓城区气温的下降,而郊区气温则下降较快,从而出现热岛效应.同时,城市热岛强度与近地层大气稳定度密切相关,稳定的大气层结有利于热岛的形成[16],由于夜间大气相对较稳定,因此,城市热岛通常在夜间较显著[10,17].上海地区2∶00与20∶00时刻热岛效应显著的特征与此相符.

而秋、冬两季8∶00时刻热岛累积强度也较大.8∶00时刻热岛出现在夜间和白天的过渡时间,一定程度上可以看作是夜间热岛的延续.秋、冬季大气稳定度较高,长波辐射对大气的加温被积累,城郊间热量交换受到抑制,有利于夜间热岛的形成.同时,由于晚秋和冬季夜长昼短,在夜间热岛持续时间较长的情况下,日出之后,在太阳辐射的影响下,城区和郊区的温差比日出前有所增加,而8∶00时的大气层结也较稳定,有利于城郊温差的保持,因此秋、冬季两季8∶00时热岛累积强度较其他季节大.

春、夏两季白天14∶00时热岛强度较大.一般来说,白天大气对流活跃,风速较大,城、郊间水平和垂直方向的大气混合较强,因城、郊下垫面对太阳辐射吸收程度不同而产生的温差,在较强的太阳辐射下,达到一定的强度,形成热岛效应.因此,14∶00时典型的白天热岛在太阳辐射强烈的夏季更容易出现.

4.3 热岛季节变化的年际差异

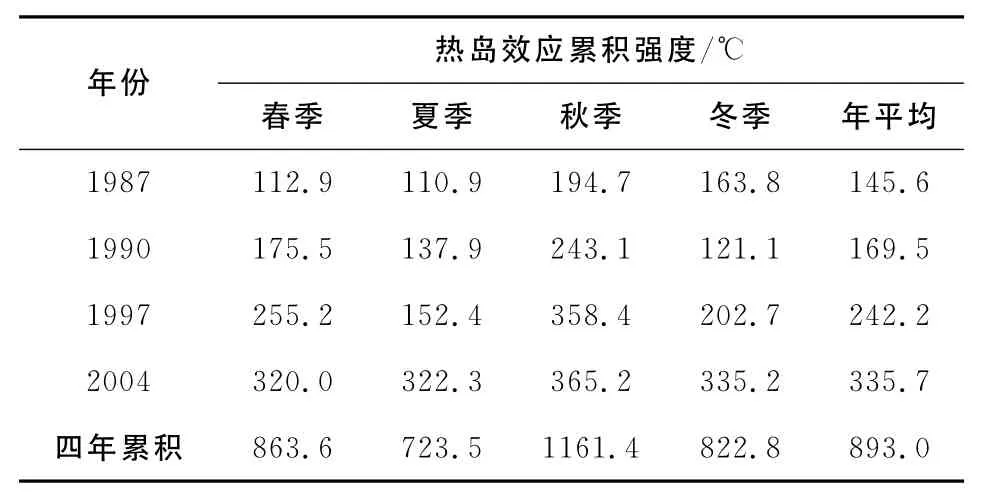

表2分季节统计了1987、1990、1997、2004年这4年的热岛累积强度.从表中可见,除了1990年与1987年相比,冬季热岛累积强度减小之外,其他各年代间,四季的热岛累积强度呈逐年增加趋势.前3个年份,热岛累积强度的季节差异明显,秋季强度最大,夏季强度较小.但从1997年到2004年,季节差异显著减小,四季分布趋向于平均.如1987年,春、夏两季热岛累积强度均为该年平均值的77%左右,秋、冬季则分别为平均值的134%和112%,但到了2004年,春、夏两季热岛累积强度均上升到平均值的95%左右,秋、冬季则分别下降到平均值的109%和100%.

表2 逐年热岛效应累积强度季节特征Table 2 Seasonal variations of accumulated UHI magnitude in different years

热岛累积强度取决于热岛出现频次和热岛强度两个因素.表3以一日四次的气温观测资料为依据,统计了各年份各季节热岛出现频次.1987—1997年间,热岛频次的四季差异较明显,秋季热岛频次明显高于其他季节.1987、1990和1997年,秋季热岛频次分别高于四季平均热岛频次的25%、25%和30%.而夏季热岛频次则分别低于四季平均频次的14%、1%和24%.但到了2004年,四季热岛频次趋于均化,秋季频次低于四季平均值的6%,而夏季频次则高于四季平均频次的2%.从热岛频次来看,随着年份变化,春夏两季的频次变化较为显著,这是导致2004年四季热岛频次均化的直接原因.

表3 逐年热岛出现频次的四季差异Table 3 Seasonal variations of the times that UHI occurred in different years

表4统计了1987—2004年各年份的四季平均热岛强度.与累积强度变化类似,总体上说,四季热岛强度均有明显的逐年增强的趋势.1987—1997年间,平均热岛强度的四季差异比较显著.从1997年到2004年,四季间的强度差异显著减小,这种差异减小的趋势主要由夏季热岛强度的增加而引起.在1997年和2004年,夏季平均热岛强度比四季平均热岛强度分别低18%、6%,总体上呈现出明显的上升,而秋季平均热岛强度与四季平均值相比,则分别比其高13%、16%,变化较为稳定.

表4 逐年热岛强度的四季差异Table 4 Seasonal variations of average UHI magnitude in different years

总体来说,四个年份对比分析表明,夏、秋两季在热岛出现频次上的变化,以及夏季在热岛强度上的变化,造成了四季累积热岛强度趋于平均.因此进一步分析夏季热岛出现频次和强度上的变化特征.以4.1节中给出的热岛强度等级划分为依据,统计夏季每一强度等级的热岛各年份的出现频次,结果如图5.

图5 不同强度等级夏季热岛出现次数变化趋势Fig.5 Variations of the times that summer UHI of different levels occurred in different years

从图5中可见,低强度热岛出现次数在1990年以后逐步减少,与此同时,中强和各型强热岛出现次数逐年增加,尤其是中强热岛出现的次数显著增加.由此可以推断,随着年代的推进,低强度热岛有向中强热岛和强热岛转化的趋势,夏季热岛总体上趋于增强.而正是这种趋势导致了各季节的热岛差异逐渐减少.

5 热岛效应季节变化的成因初探

影响热岛强度的因素主要有气象条件和人为因素两大类.气象条件主要包括天气形势、风速、云量、大气稳定度等;人为因素主要包括下垫面的改变、人为热、大气污染等.

5.1 气象条件

上海属于中亚热带季风气候,气象条件的季节变化明显.大量观测事实证明,风速小、气压梯度小的稳定天气形势有利于热岛的生成[18].以帕斯奎尔-特纳尔稳定度分类法(P-T分类法)计算上海市大气稳定度,统计2004年四季中各稳定度出现的频率(图6).

P-T分类法中,A类极不稳定,B类不稳定,C类弱不稳定,D类中性,E类弱稳定,F类稳定.从图6可见,在秋季,最稳定的F类天气出现频率达35%左右,高于其他三个季节,在这样的天气条件下,城市和郊区间的大气混合作用较弱,有利于热岛的出现和发展,并且强度更强,这可能是秋季热岛比其他季节更加显著的原因之一.

图6 上海市大气稳定度出现频率的四季差异Fig.6 Seasonal variations of atmospheric stability in Shanghai

5.2 人为因素

热岛强度与一个地区的GDP、人口、建成区面积以及人为热的排放等人为因素密切相关[19-20].由于GDP、人口、建成区面积季节差异不明显,而就目前所知,人为热排放的季节差异比较明显,故夏季热岛强度增强,并从低强度向中高强度转化,很可能与近年来上海夏季人为热排放增加有关.

随着上海产业结构的调整,第三产业产值在总产值中的比例逐年增加,同时,随着人民生活条件的改善,上海城区居民空调拥有量持续上升(图7).在上海,包括金融业、商业、餐饮业等的第三产业主要集中于城区,这些行业空调使用而导致的人为热排放也必然集中于城区.同时,我们注意到,城区人口密度远大于郊区,且城区居民空调平均拥有量高于郊区居民,因此,由于居民家庭使用空调而排放的人为热也主要集中于城区.目前,上海的空调使用存在明显的季节差异,夏季使用率较高,近年来,夏季用电负荷中空调用电增长迅速即可说明这一点[21].可见,在上海,由于空调使用而产生的人为热排放主要集中在城区并集中于夏季,因此推测,20世纪90年代后期空调使用量的迅速增加可能是导致夏季城郊温差增大的重要原因,并使夏季的热岛效应由低强度向中、高强度转化.

图7 上海市第三产业所占比重及每百户城市居民空调拥有量变化Fig.7 Variations of tertiary industry percentage and the air-conditioning inventory in Shanghai

6 结 论

本文利用上海地区多个站点较长时间序列的气温观测数据,以统计方法研究了上海热岛效应的特点,重点研究了热岛效应的四季差异.研究发现,近50年来上海城郊温差的增长趋势较显著,各季城郊温差呈波动上升态势;2000年以后,秋季的城郊温差增加趋势最显著.从1987、1990、1997和2004年四个年份平均来看,热岛效应在超大城市上海地区常年存在,其出现的天数频率达86.0%.上海地区热岛效应的四季差异也较显著:秋季热岛现象最明显,夏季热岛效应相对较弱,冬春两季介于秋、夏之间.从热岛出现的时刻来看,上海地区2∶00和20∶00时刻的热岛,即夜间热岛在四季均较显著;14∶00时刻的热岛作为典型的白天热岛,在太阳辐射较强的春、夏季容易出现;8∶00时刻的热岛作为夜间热岛的延续,则在大气较稳定的秋、冬季更显著.随着年代的变化,尤其从1997年到2004年间,春夏两季热岛频次的增长较为显著,夏季热岛中,低强度热岛有向中、高强度热岛转化的趋势,使得四季的累积热岛强度趋于均化,热岛的四季差异趋于减小.这种变化可能是由于近年来上海城区空调使用导致的人为热在夏季显著增加所造成的.

(References)

[1] Murphy D J R.The relation between land-cover and the urban heat island in northeastern Puerto Rico.New York:State University of New York,2007.

[2] Akbari H,Huang Y J,Martien P,et al.The impact of summer heat islands on cooling energy consumption and CO2emissions.CONF-9708168,Lawrence Berkeley National Laboratory,1988.

[3] Oke T R.Boundary Layer Climates.2nd ed.New York:Routledge Press,1987.

[4] Kardinal Jusuf S,Wong N H,Hagen E,et al.The influence of land use on the urban heat island in Singapore.Habitat International,2007,31(2):232-242.

[5] 丁金才,张志凯,奚红等.上海地区盛夏高温分布和热岛效应的初步研究.大气科学,2002,26(3):412-420.Ding J C,Zhang Z K,Xi H,et al.A study of the high temperature distribution and the heat island effect in the summer of the Shanghai area.Chinese Journal of Atmospheric Sciences(in Chinese),2002,26(3):412-420.

[6] 江志红,丁裕国.近百年上海气候变暖过程的再认识——平均温度与最低、最高温度的对比.应用气象学报,1999,10(2):151-159.Jiang Z H,Ding Y G.Renewed study on the warming process of Shanghai during the past 100years.Quarterly Journal of Applied Meteorology(in Chinese),1999,10(2):151-159.

[7] 林学椿,于淑秋.北京地区气温的年代际变化和热岛效应.地球物理学报,2005,48(1):39-45.Lin X C,Yu S Q.Interdecadal changes of temperature in the Beijing region and its heat island effect.Chinese J.Geophys.(in Chinese),2005,48(1):39-45.

[8] 杨玉华,徐祥德,翁永辉.北京城市边界层热岛的日变化周期模拟.应用气象学报,2003,14(1):61-68.Yang Y H,Xu X D,Weng Y H.Simulation of daily cycle of boundary layer heat island in Beijing.Journal of Applied Meteorology Science(in Chinese),2003,14(1):61-68.

[9] 谢庄,崔继良,陈大刚等.北京城市热岛效应的昼夜变化特征分析.气候与环境研究,2006,11(1):69-75.Xie Z,Cui J L,Chen D G,et al.The annual,seasonal and monthly characteristics of diurnal variation of urban heat island intensity in Beijing.Climatic and Environmental Research(in Chinese),2006,11(1):69-75.

[10] 邓莲堂,束炯,李朝颐.上海城市热岛的变化特征分析.热带气象学报,2001,17(3):273-280.Deng L T,Shu J,Li C Y.Character analysis of Shanghai urban heat island.Journal of Tropical Meteorology(in Chinese),2001,17(3):273-280.

[11] 江田汉,束炯,邓莲堂.上海城市热岛的小波特征.热带气象学报,2004,20(5):515-522.Jiang T H,Shu J,Deng L T.Wavelet characteristics of urban heat island in Shanghai city.Journal of Tropical Meteorology(in Chinese),2004,20(5):515-522.

[12] 曹爱丽,张浩,张艳等.上海近50年气温变化与城市化发展的关系.地球物理学报,2008,51(6):1663-1669.Cao A L,Zhang H,Zhang Y,et al.Decadal changes of air temperature in Shanghai in recent 50years and its relation to urbanization.Chinese J.Geophys.(in Chinese),2008,51(6):1663-1669.

[13] Zeng Y,Qiu X F,Gu L H,et al.The urban heat island in Nanjing.Quaternary International,2009,208(1-2):38-43.

[14] 束炯,江田汉,杨晓明.上海城市热岛效应的特征分析.上海环境科学,2000,19(11):532-534.Shu J,Jiang T H,Yang X M.Temporal characteristics of urban heat island in Shanghai.Shanghai Environmental Sciences(in Chinese),2000,19(11):532-534.

[15] 周淑贞,郑景春.上海城市太阳辐射与热岛强度.地理学报,1991,46(2):207-212.Zhou S Z,Zheng J C.The solar radiation at Shanghai city and its relation to the intensity of the urban heat island.Acta Geographica Sinica(in Chinese),1991,46(2):207-212.

[16] 李兴荣,胡非,舒文军.北京冬季城市热岛特征及强弱热岛影响因子研究.中国科学院研究生院学报,2007,24(4):431-438.Li X R,Hu F,Shu W J.Research on the characteristics of Beijing winter UHI and the influencing factors of a strong UHI and a weak one.Journal of Graduate School of the Chinese Academy of Sciences(in Chinese),2007,24(4):431-438.

[17] 朱家其,汤绪,江灏.上海市城区气温变化及城市热岛.高原气象,2006,25(6):1154-1160.Zhu J Q,Tang X,Jiang H.The air temperature variation and heat island effect in urban area of Shanghai city.Plateau Meteorology(in Chinese),2006,25(6):1154-1160.

[18] 周淑桢,束炯.城市气候学.北京:气象出版社,1994:328.Zhou S Z,Shu J.Urban Climatology(in Chinese).Beijing:Meteorological Press,1994:328.

[19] 季崇萍,刘伟东,轩春怡.北京城市化进程对城市热岛的影响研究.地球物理学报,2006,49(1):69-77.Ji C P,Liu W D,Xuan C Y.Impact of urban growth on the heat island in Beijing.Chinese J.Geophys.(in Chinese),2006,49(1):69-77.

[20] Gaffin S R,Rosenzweig C,Khanbilvardi R,et al.Variations in New York city′s urban heat island strength over time and space.Theoretical and Applied Climatology,2008,94(1-2):1-11.

[21] 漆梁波.近10年上海盛夏高温及热岛强度变化趋势.气象科技,2004,32(6):433-437.Qi L B.Trend analysis of midsummer high temperature and urban heat island effect in Shanghai over past 10years.Meteorological Science and Technology(in Chinese),2004,32(6):433-437.

Study on seasonal variations of the urban heat island and its interannual changes in a typical Chinese megacity

ZHANG Yan,BAO Wen-Jie,YU Qi,MA Wei-Chun*

Department of Environmental Science and Engineering,Fudan University,Shanghai 200433,China

The differences between the urban and rural temperatures in the past 50years were analyzed based on the seasonal averaged data from 1960to 2006at two meteorological stations in Shanghai megacity.Moreover,the characteristics of the urban heat island(UHI)in Shanghai for the last two decades were studied based on air temperatures measured four times per day at nine stations in 1987,1990,1997and 2004in urbanization process.The corresponding seasonal variations of UHI in Shanghai were discussed.The results showed that the temperature differences between urban area and suburb were increasing in fluctuations,UHI occurred in 86.0%days of a year with an average magnitude of 1.17℃,and the frequency and magnitude of UHI in autumn were higher than those in other seasons,with the highest accumulated UHI.The accumulated intensities of night-time UHI(2∶00,20∶00)were significant in all four seasons,but that at 14∶00were more significant in spring and summer,and that at 8∶00is more evident in autumn and winter.It can be inferred that the seasonal variations could mainly be attributed tothe frequency difference between mid-intensity UHI and high-intensity UHI.Besides,the F-level stability condition occurred more frequently in autumn,which could account for the enhancement of autumn UHIs.Also the differences among 4years were discussed.The accumulated intensity of UHI was the strongest in autumn,while weakest in summer before 1997.However,the accumulated intensities of UHI of four seasons tended to be equalized during 1997—2004.In summer,low-intensity UHI tended to change into mid-magnitude and high-magnitude UHI,which could be caused by anthropogenic heating in some degree.

Urban heat island,Accumulated intensity of UHI,Seasonal and annual variation,Shanghai

10.6038/j.issn.0001-5733.2012.04.007

P423

2010-10-04,2012-03-01收修定稿

国家自然科学基金(41005076)资助.

张艳,讲师,研究方向为气象学、大气环境.E-mail:yan_zhang@fudan.edu.cn

*通讯作者马蔚纯,男,1969年生,副教授,研究方向为城市气候学、大气环境、地理信息系统等.E-mail:wcma@fudan.edu.cn

张艳,鲍文杰,余琦等.超大城市热岛效应的季节变化特征及其年际差异.地球物理学报,2012,55(4):1121-1128,

10.6038/j.issn.0001-5733.2012.04.007.

Zhang Y,Bao W J,Yu Q,et al.Study on seasonal variations of the urban heat island and its interannual changes in a typical Chinese megacity.Chinese J.Geophys.(in Chinese),2012,55(4):1121-1128,doi:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.04.007.

1)建成区是指一个市政区范围内经过征用的土地和实际建设发展起来的非农业生产建设的地段,包括市区集中连片的部分以及分散在近郊区域与城市有密切联系,具有基本完善的市政公用设施的城市建设用地(如机场、污水处理厂等市政设施).

(本文编辑 何 燕)