印度土地改革的结果分析:利益集团的视角*

2012-12-15毛悦

毛 悦

印度土地改革的结果分析:利益集团的视角*

毛 悦

印度土地改革政策在中央和地方政府的出台和实施以及在地方的具体执行过程中,都经历了各利益集团的斗争和博弈。政府内部各利益集团的博弈使土改政策具有内在的缺陷,注定了土改预期目标难以实现。在土改过程中,主要涉及城市柴明达尔、农村土地主和无地少地农民三个集团,他们对达成目标偏好的强烈程度不同,为实现自身目标采取的手段也不同,其中农村土地主博弈手段最为多样,也是土改中获益最多的集团。各利益集团的博弈及彼此力量的消长最终形成了印度土地改革的结果。

印度;土地改革;利益集团;农民;国大党

印度独立后,政府陆续出台了不少土地改革的政策,其中尼赫鲁执政时期出台的措施最多也最为系统。然而从效果上看,印度土地改革中的主要政策未能完全实行。而当时广为宣传和提倡的合作社和乡村建设等计划也未能尽数实现。印度官方认为土地改革失败的原因主要是当政者缺乏政治愿望以及来自基层的压力不够,其他的原因有:缺乏有效的行政机构;缺乏正确的和最新的土地档案;民法、刑法和司法机构均过分强调私有财产不可侵犯;土改实施机构缺乏财政支持;中央在土改政策上缺乏适当的协调和指导等①1972年2月,印度计划委员会设立的土地关系组在对土地改革执行情况作出全面考察后得出这一结论。转引自孙培钧《印度农村土地关系和国大党政府的土地政策》,载《南亚研究》1986年第1期。。学界对此也进行了探究。国外学者在对邦一级的土地改革政策执行情况进行分析的基础上得出结论,认为印度土地改革计划的主要弱点在于政策的制定与执行之间存在巨大的鸿沟,邦政府缺乏执行土地改革政策的政治意愿②参见 C.Siva Sankar Reddy,Politics of Land Reforms in India,New Delhi:Radha Publications,1997;[美]F·托马森·詹努兹《印度土地制度改革的失败》(施尧伯译),载《南亚研究》,1988年第3期。《剑桥印度经济史》在分析独立后影响印度经济发展包括农业发展的因素时,也特别强调印度的联邦制制度使中央由国家利益出发制定的政策方针在各地却不得不重新适应当地的具体情况。Dharma Kumar and Meghnad Desai eds.,The Cambridge Economic History of India,Vol.II,Cambridge,England:Cambridge University Press,1983,pp.981—983.。还有不少国外的研究成果从经济角度或是从土地改革立法的执行情况来讨论印度的土改①B.Sarveswara Rao,The Economic and Social Effects of Zamindari Abolition in Andhra,New Delhi:Government of India Publication,1965;A.M.Khusro,Economic and Social Effects of Jagirdari Abolition and Land Reforms in Hyderabad,Hyderabad:Smania University Press,1958;G.Parthasarathy and B.Prasada Rao,Implementation of Land Reforms in Andhra Pradesh,Calcutta:Scientific Book Agency,1969.。国内有学者从阶级分析的角度进行了分析,认为印度的土改是为城市资产阶级和农村有资本主义倾向的地主、富农服务的。而且这是由现政权的阶级性质决定的②参见黄思骏《印度土地制度研究》,中国社会科学出版社1998年版,第324页。。还有不少国内研究成果讨论了印度执政党在不同时期的土地政策以及印度土地关系在不同时期的发展变化③参见孙培钧《印度农村土地关系和国大党政府的土地政策》,载《南亚研究》1986年第1期;刘学成《印度土地改革的政治意义》,秦毅译,载《南亚研究》1989年第4期;陈翰笙《印度国大党土地政策》,载《国际问题研究》1959年第2期;金永丽《绿色革命后印度土地关系的新变化》,载《鲁东大学学报(哲学社会科学版)》2007年3月,第24卷第1期;姜述贤《独立以来印度农村土地关系的变化》,载《南亚研究季刊》1987年第4期。。在前人的研究基础上,本文的分析框架是基于新古典政治经济学的理论传统,采用集体主义的分析方法,对印度中央政府和邦政府在土改过程中内部集团的分歧与博弈进行论述,对印度土改过程中城市柴明达尔、农村土地主和耕者这三个利益集团的利益诉求和土改中的博弈方式进行定性分析,倾向于认为,印度土地制度变迁的过程及结果,无论其政策在中央的出台、实施,还是在地方的具体执行,主要是各利益集团斗争和博弈的结果。

政府内部的集团博弈

在印度独立前,对于土地改革的目标,领导独立运动的国大党内部存在不同的意见。那些拥有大量土地的大地主集团及其政治代言人为维护自己的社会经济特权,主张将提高生产率作为土地改革的首要目标,认为可以采用开垦荒地的方式使无地少地农民获得土地。而尼赫鲁主张照顾农村无地少地阶层的利益,支持激进的土地改革,即以改变农村土地所有制关系为目标,做到耕者有其田。甘地在土地制度改革的问题上态度模棱两可,成为这两派之间沟通的桥梁④参见[美]F·托马森·詹努兹《印度土地制度改革的失败》,施尧伯译,载《南亚研究》1988年第3期。。

独立之初,在土地改革相关政策出台时,国大党内部至少有两种不同的意见。一种意见认为印度需要进行土地改革,通过改变土地关系而促发经济、社会和政治领域的积极变化,而且在意识形态上具有一种象征意义,是政治理想的体现。尼赫鲁是这一派的代表。另一种意见并不认为土地改革是独立后的印度所必须的。印度共和国第一任总统普拉沙德是国大党内这派的代表人物之一,而且这一派在国大党的决策层内具有举足轻重的作用⑤参见[美]F·托马森·詹努兹《印度土地制度改革的失败》,施尧伯译,载《南亚研究》1988年第3期。。印度政府计划委员会指派的土地关系工作委员会曾表示,“我们倾向于认为在国内的社会、经济和政治条件下,这样的法律可能不能得以制定,即使能够制定,恐怕也不能实施。”①P.S.Appu,“Report of the Task Force on Agrarian Relations”,New Delhi,1973(mimeographed),p.18.Quoted from C.Siva Sankar Reddy,Politics of Land Reforms in India,New Delhi:Radha Publications,1997,p.67.

最终,中央政府通过了土地改革的议案,据说是尼赫鲁的说服起了作用②参见陈翰笙《印度国大党土地政策》,载《国际问题研究》1959年第2期。,但是,土地改革的政治理想色彩被弱化了,“农业政策便变成了几乎完全以增产为核心、以技术为动力的政策,因而忽视了可能由于富有意义的土地制度改革而产生的社会经济方面或制度方面的变革”③[美]F·托马森·詹努兹:《印度土地制度改革的失败》,载《南亚研究》1988年第3期。。此外,在印度民主政治的大环境下,国大党谋求执政地位的需求也促成一些土改政策的出台。如1951年第一个五年计划草案中,仅规定了今后可能占有土地的限额,而对已经占有的土地则不加限制。但由于在1951—1952年冬季的大选中国大党部分地遭遇失败,为保障选票,在最后通过的第一个五年计划中建议对已占有土地规定限额④参见陈翰笙《印度国大党土地政策》,载《国际问题研究》1959年第2期。。但是由于国大党内部对于土地改革的必要性存在分歧,“土地改革的立法漏洞百出,给执法者提供了弄虚作假的机会,也给土地所有者提供了继续占有限额以外土地的借口”⑤刘学成:《印度土地改革的政治意义》,秦毅译,载《南亚研究》1989年第4期。。

在政策制定和执行过程中,政府要员、农村的一些基层工作人员出于他们个人和种姓集团的利益也多维护农村地主的利益,予其便利,在一定程度上影响了土地改革的结果。比如50年代初任农业部长的德希莫克,曾不止一次地公开主张要保护富农的利益,认为,如果土地有限额,则其他财产和收入也应当有限额。1954年1月农业部和计划委员会合制的分发给各邦政府的调查表格,基本上只需要登记“自营”地面积、钱租地面积和物租地面积三个项目,而且表格由各乡政府的会计填写。这些人和农村地主属于同一利益集团,自然在执行公务的过程中会为其大开方便之门⑥参见陈翰笙《印度国大党土地政策》,载《国际问题研究》1959年第2期。。

各邦政府中也同样存在着利益集团的博弈。以安得拉邦为例,强烈支持土地改革政策的拉奥(P.V.Narasimha Rao)接替雷迪(K.Brahmananda Reddy)成为安得拉邦首席部长后,安得拉邦关于土地改革的相关法律才得以提出并讨论,因为“拉奥所属的种姓通常是不允许拥有土地的”⑦C.Siva Sankar Reddy,Politics of Land Reforms in India,New Delhi:Radha Publications,1997,p.110.。在法律制定的过程中,代表地主利益的自由党千方百计地维护地主的利益。例如在1971年土地上限法令提出时,议会主要党派对该法令的态度可分为三类:第一类,国大党,认为法令经过少许修改就可实施;第二类,自由党、社会民主阵线和其他独立议员,代表土地所有者利益,反对法令的实施;第三类,印共(马)和一些独立议员,出于保护无地阶级的利益而反对法令实施。在1972年讨论修改后的土地上限法令时,自由党和社会民主前线持反对态度,认为该法令具有共产主义性质,而且他们努力证明小农的生产力较低①C.Siva Sankar Reddy,Politics of Land Reforms in India,New Delhi:Radha Publications,1997,pp.111 -113.,结果,一些重要的修正案被议会否决。这些被否决的修正案主要涵盖以下内容:第一,禁止不从事农业生产的人占有土地;第二,降低拥有土地上限;第三,在农村建立土地委员会负责实施法律②C.Siva Sankar Reddy,Politics of Land Reforms in India,New Delhi:Radha Publications,1997,p.113.。结果,不幸的是,安得拉邦如此费尽周折得到通过的法案却还没有实施即因爆发政治动乱而偃旗息鼓,首席部长被迫辞职,土地上限的法令无人再提,其他相关法案也多数不了了之。总之,“累积如山的土地制度改革立法记录表明,各邦对于通过和实施旨在改革传统土地关系结构的法律几乎都没有表现出浓厚兴趣(从某种角度看,只有喀拉拉邦的情况以及后来西孟加拉邦的情况可能是例外)。”③[美]F·托马森·詹努兹:《印度土地制度改革的失败》,施尧伯译,载《南亚研究》1988年第3期。

土改中的主要利益集团

印度独立时,英属印度地区私人所有土地中,柴明达尔制占57%,莱特瓦尔制占38%,马哈瓦尔制占5%④印度政府农业与水利灌溉部:《印度全国农业委员会报告》,1976年,第2卷,第6页。转引自姜述贤《独立以来印度农村土地关系的变化》,载《南亚研究季刊》1987年第4期。,因此以下的分析仅以柴明达尔制为例。

土改开始前,柴明达尔土地所有制的层级多达四五十层,主要分四个阶层:第一层是包税地主;第二层是向其缴租的缴租地主(Tenure-holder);第三层是从包税地主或缴租地主那里租进土地,取得永佃权的永佃户(Tenant or Ryot);第四层是从上述三个阶层中的任何一个阶层租进土地的佃农(Sub-Tenant or Under-Ryot)。前三个阶层,层层转租土地,分割了土地所有权。永佃户虽然法律上没有土地所有权,但其土地可以买卖,因此实际上享有了地主的地权。而包税地主虽然在法律上有土地所有权,但只管收取地租,缴纳田赋,无法处理他们的土地,成为有名无实的地主。缴租地主基本也是这样。因此这四个阶层都没有完整而统一的地权⑤参见黄思骏《印度土地制度研究》,中国社会科学出版社1998年版第288页。。而且,印度的土地拥有者并不具有同质性,他们种姓不同、拥有的土地大小也不同⑥P.C.Joshi,“Agrarian Social Structure and Social Change,” in K.Mathew Kurien,ed.India:State and Society,Madras:Orient Longmans,1975.Quoted from Biplab Dasgupta,Agrarian Change and the New Technology in India ,Geneva:UN Research Institute for Social Development,1977,p.35.。

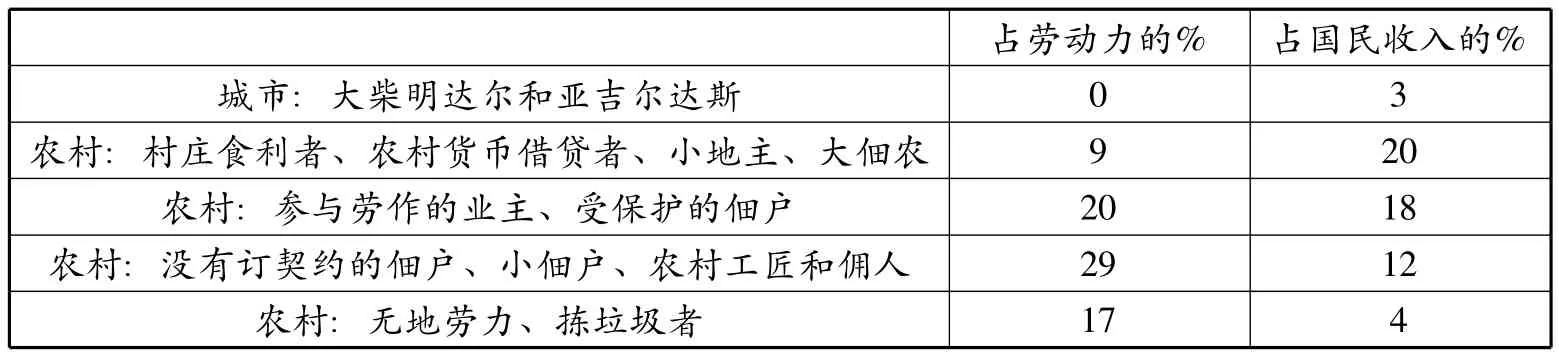

从利益集团的视角看,印度的土地制度改革至少涉及三个集团的利益:第一层,城市柴明达尔,所有复杂土地多层所有制结构的最上一层(参见表1第1行);第二层,农村土地主,即从柴明达尔那里获得转租权的所有各层中间渔利者(参见表1第2行和第3行);第三层,直接与土地发生关系的耕者(参见第4行和第5行)。各个不同的利益集团的核心利益都是维护自己对已有土地的所有权或争取获得对更多土地的所有权,为争取自身利益的最大化也结合自身情况采用了不同的手段来维护本集团的利益。其中,农村土地主对土地的需求最强,博弈方式也最为多样,因而成为获益最大的集团;而耕者虽目标明确、偏好较强,但其自身及其政治代言人的实力有限,决定了其斗争方式较为单一,影响力也较弱;城市柴明达尔远离土地,从中获利较少,且有其他的谋利方式和出路,对土地的偏好较弱,但其成员内部的偏好强弱程度差异也不可忽视。

表1:英国统治末期的印度社会结构(农村部分)

值得一提的是,尽管本文从利益集团的角度分析印度土地改革的结果,然而不可否认,印度社会具有其特殊性。种姓制度就是印度社会有别于其他社会的重要特点之一,其也对印度土地改革的结果有着重要的影响力。例如,印度地主和佃农之间的关系经常对应着高种姓与低种姓之间的关系。各级政府中的官员包括法官、税收人员等一般也多属于高于耕者的种姓。这在很大程度上影响着地主和佃农之间的关系以及国家公务人员对待耕者的态度。因这一因素不属本文讨论范围,故不详细展开,但其重要性毋庸置疑。

城市柴明达尔的利益博弈

英国殖民者到来之前,柴明达尔对土地没有所有权,只有世袭占有权、征收赋税的权力和一定的土地产出的收益权,但有一定的行政权力,甚至可以拥有武装力量。英国殖民者通过整理地税制的方式明确了土地所有权的归属之后,柴明达尔由原来世代相传的享有土地收益、替国王管理土地的传统封建主演变成受殖民政府扶持、拥有土地的商人和地主身份相结合的新兴柴明达尔。在印度土改前,据统计全国所有柴明达尔中的1.5%占有全部土地的50%,804个最大的地主拥有全国土地的25%①Report ofthe U.P.ZamandariAbolition Committee, Vol.I, 1948, p.343.Quoted from T.Haque,A.S.Sirohi,Agrarian Reforms and Institutional Changes in India,New Delhi:Concept Publishing Company,1986,p.5.。柴明达尔在印度争取独立的斗争中一直站在殖民政府一边,坚决反对旨在推翻殖民统治的民族独立斗争,而且他们通常住在城市,远离其所有的土地。

印度土改中对于处于土地层级所有制顶层的柴明达尔主要通过给予补偿金的办法取消了他们征收地租的权利和对土地的统治权,实际上剥夺了其土地所有权。根据印度五年计划报告,柴明达尔被给予67亿卢比的补偿金,其中27.5亿在70年代初期之前即已付清①Draft Fifth Five Year Plan,Vol.2,Chapter 1,1973.in Biplab Dasgupta,Agrarian Change and the New Technology in India,Geneva:UN Research Institute for Social Development,1977,p.37.。国大党政府通过这种方式在50年代末60年代初取消了柴明达尔在1.6亿英亩土地上的征收权及其统治权②参见黄思骏《印度土地制度研究》,中国社会科学出版社1998年版第290页。。结果,城市的大柴明达尔阶层中多数远离农村的不在村地主退出了土地的争夺战,留在城市从事其他职业③参见姜述贤《独立以来印度农村土地关系的变化》,载《南亚研究季刊》1987年第4期。。

但在印度有些邦也有一些城市柴明达尔依旧保留了部分土地,充分利用政策中的规定,化身为新地主。如北方邦的小地主阶层,即“永佃户”在农村的势力远不如处于土地所有制层级顶端的包税地主,因此那里的位于土地所有制层级顶端的柴明达尔并没有完全退出土地所有制,而是充分利用了地方政府土改相关立法中“自耕”相关条款的规定,保留了一部分土地,化身为新地主④北方邦相关情况的具体数据可见黄思骏《印度土地制度研究》,中国社会科学出版社1998年版,第290—291页。利用“自耕”相关条款的规定保留对土地的所有权在柴明达尔中普遍存在,城市柴明达尔和中层的农村土地主都存在这种情况,难以作进一步的细化区分。。

城市柴明达尔阶层是独立初实际的土地拥有者集团,但在土改中却在很大程度上并没有主动博弈,最终其中不少人失去了对土地的掌握。这主要有两个原因。一方面,拥有土地给他们带来的财富并不是那么可观,由表1可以看到,居住在城市的柴明达尔的财富仅占国家收入的3%,远远低于在农村的直接与土地发生关系的其他阶层。尽管这部分柴明达尔有可能人数少,平均到个人,其得到的财富有可能是很惊人的。但是经过农村多级所有、经营的盘剥之后,他们的所得要远远少于直接拥有土地的所得,也很有可能少于农村承租人——中间地主的所得。另一方面,更重要的是,大柴明达尔集团受殖民者扶持,在独立斗争中完全处于争取独立的力量的对立面。国大党政府在执政之初要巩固其执政的合法性,稳定农民的情绪对于印度这个农业大国是至关重要的。在这种情况下,对于执政的国大党政府来说,从大柴明达尔手中收回土地,用金钱或其他方式对其给予补偿,是最为合理的。因为这一集团议价的动力不大,议价的资本也有限,而且,用金钱赎买的方式既可以使土地所有制改革有较为圆满可以收场的结果,也可以在不真正伤及其利益的情况下在道义层面对这一独立斗争中反对自己的力量给予打击,巩固自身统治。

农村土地主的利益博弈

城市柴明达尔的退出使农村土地主成为主要受益者。这一阶层大致包括缴租地主和永佃户,就是一些居住在农村,从城市柴明达尔那里得到土地的使用权和管理权,很多自己也从事劳动的小地主。其中有些人甚至并不富裕,只是自己难以完成土地上的耕作任务,而雇用佃农甚至短工来暂时帮忙。从表1可以看到,尽管表中的分类更为复杂,但这一部分人付出的劳动较多,获得的财富也最多。他们与土地直接发生关系,土地对其而言是维持生计、发家致富的根本。

这些农村的土地所有者,在英国殖民统治时期支持国大党,独立后在农村建立起自己的力量基地①P.C.Joshi,“Agrarian Social Structure and Social Change”;P.C.Joshi,A Survey of Research on Land Reform in India,Delhi:Institute of Economic Growth,1961,Part I(General Survey).Quoted from Biplab Dasgupta,Agrarian Change and the New Technology in India,Geneva:UN Research Institute for Social Development,1977,pp.41 -42.。政治学家将这些人称为“票仓”,因为他们对农村那些文盲和有依附性的选民有着重要的政治影响力②F.G.Bailey,Politics and Social Change:Orissa in 1959 ,London,1963.Quoted from Biplab Dasgupta,Agrarian Change and the New Technology in India ,Geneva:UN Research Institute for Social Development,1977,p.42.。这些人尤其是其中拥有土地较多的一部分人,被称作“合作精英”,是第一轮土地改革的最大受益者,因为他们有能力购买土地所有权。他们在土改中的博弈与斗争方式可分为两个方面。一方面,他们利用在农村的政治影响力,通过政治手段影响政策制定与执行过程;另一方面,他们利用土地改革相关立法中的漏洞,采用多种方法逃避土地改革,追求个人利益的最大实现。

在政治手段方面,他们通过政党、政治运动以及村委会等农村基层组织作为渠道对土地改革的政策出台及执行过程施加影响。首先,他们通过代表其利益的政党在法案制定时阻挠并施加影响。邦议会中的议员与农村的土地主有着千丝万缕的联系,或者他们自己本身就是土地主。如在安得拉邦,右翼势力,特别是代表地主利益的自由党1959年掌权使土地主在政治领域的作用加强。其次,通过组织政治运动的形式影响决策者的政治行为。如1973年安得拉邦的土地上限法令生效后,当地的土地主反应强烈,副首席部长雷迪领导了被称为“安得拉动荡”的政治动乱,首席部长拉奥被迫辞职。此后直到1973年12月,安得拉邦议会休会,土地上限的法令无人再提③C.Siva Sankar Reddy,Politics of Land Reforms in India ,New Delhi:Radha Publications,1997,pp.114-115.。再次,通过村委会或其他渠道施加影响,阻碍土改进程。如印度土地改革过程中开展的合作运动其实并不涉及土地所有权,但这项运动却未能成功地整合散落的土地和大量的贫农,使其进行有组织的生产。其中原因之一就是合作委员会由富裕的农民所控制,他们经常剥夺贫农、佃农和无地农民享受合作运动提供的便利的权利④Daniel Thorner,Cooperative Farming in India,Delhi:Asia Publishing House,1960;C.H.Hanumant Rao,Technological Change and the Distribution of Gains in Indian Agriculture,Delhi:Macmillan,1975.Quoted from Biplab Dasgupta,Agrarian Change and the New Technology in India,Geneva:UN Research Institute for Social Development,1977,p.20.。总之,由于拥有最基本的生产资料而在农村具有极大政治影响力的土地主阶层在土地改革政策的具体实施阶段,仍然可以在某个具体的村庄以各种方式阻碍土地的分割与合并,从而剥夺无地少地者拥有土地的权利,使土改政策成为一纸空文。

在利用法律的漏洞方面,他们的做法有:第一,将大片土地化整为零,转让给家庭的其他成员,尽管他们是以家庭为单位一起耕作的;第二,将土地转让给虚构的根本不存在的人;第三,转让土地的接收人根本不知晓土地已被转让给自己①Biplab Dasgupta,Agrarian Change and the New Technology in India,Geneva:UN Research Institute for Social Development,1977,p.39.;第四,开办农产加工的公司,将全部耕地归公司经理。如马德拉斯邦的地主创立糖厂,将几千亩稻田改种甘蔗②参见陈翰笙《印度国大党土地政策》,载《国际问题研究》1959年第2期。。而要查清这种种做法需要政府深入村庄,针对每一个拥有土地的个人展开细致的调查,这对独立初期的印度中央和各邦政府而言显然是不可能的。据统计,到1962年,近50万英亩的土地非法转让。到1973年,在比哈尔、卡纳塔克、奥里萨和拉贾斯坦四个邦,甚至没有土地因实施土地持有最高限额法而被宣布为剩余土地③印度国家计划委员会:《土地改革特别工作组的报告》,1973年版。转引自刘学成《印度土地改革的政治意义》,秦毅译,载《南亚研究》1989年第4期。。

总之,农村土地主不仅成为印度土地制度改革的最大受益者,而且成为日后绿色革命的主要受益者。从这个意义上讲,“废除柴明达尔制的结果是创造出了一个基础更广泛的、强有力的农村精英”④金永丽、林承节:《独立后印度土地关系的变化》,载《南亚研究季刊》1999年第1期。。

耕者的利益博弈

耕者可根据其耕作土地的大小,在土地上耕作的权利的安全程度,地租的支付方式以及与土地拥有者相比享有的自由程度将他们分成若干类⑤P.C.Joshi,“Agrarian Social Structure and Social Change,”in K.Mathew Kurien,ed.India:State and Society,Madras:Orient Longmans,1975.Quoted from Biplab Dasgupta,Agrarian Change and the New Technology in India,Geneva:UN Research Institute for Social Development,1977,p.35.。这里讨论的是无地或少地的农民,印度1976—1977年的农业人口普查这样定义这类人群:有1—2公顷土地的被称作小农(small farmer),拥有土地在1公顷以下的被称作边缘农(marginal farmer),他们的土地被称为边际耕地(marginal lands)。小农的平均标准是拥有土地1.42公顷,边际耕地的平均值是0.39公顷⑥T.Haque,A.S.Sirohi,Agrarian Reforms and Institutional Changes in India,New Delhi:Concept Publishing Company,1986,p.106.。

这一集团最欢迎土地改革。在土地改革的进程中,他们一方面通过斗争表明自己对拥有土地的渴求,特别是在政策制定和实施结果令其不满时;另一方面,在制定政策时通过代表其利益的政党影响政策制定,保障自己权利的获得。保护无地和少地农民的党派主要有印度共产党和印共(马)。例如,安得拉邦讨论修改后的拥有土地上限的法案时,当自由党等提出小农生产率低的问题时,印共和印共(马)拿出了各种统计数据和案例,证明小农场的生产率高于大农场。但1955年选举后共产党在议会势力的衰退,使无地贫民以及小农孤立无助。而1959年代表地主利益的自由党势力加强,使议会内力量对比更加偏重于农村有地阶层。在这种情况下,农民利益的不满足终于从无形的怨恨体现为有形的斗争。1967年,农村贫民开始通过抗议来表达对富有的地主的不满。随后几年中,两者冲突表现得更为明显。到60年代末,印度各地农村出现了较为严重和广泛的农民斗争。如1968年,昌巴兰县农民侵占了政府管理的土地,巴加尔普尔、蒙古尔、伽耶和查普拉等县的无地雇农则向政府官员要求给予土地。与此同时,在西孟加拉邦的纳萨尔巴里和其他地区也经常爆发农民暴乱。到1969年8月时,在西孟加拉邦发生了346起强占土地的事件。不仅在比哈尔邦和西孟加拉邦,在阿萨姆、安得拉、古吉拉特、喀拉拉、奥里萨、旁遮普、拉贾斯坦、泰米尔纳杜和北方邦等地也发生了类似事件①参见印度内政部《当前农村紧张关系的原因和性质》,附录1,新德里,印度政府,1969年。转引自[美]F·托马森·詹努兹《印度土地制度改革的失败》,载《南亚研究》1988年第3期。。农民运动的严重程度引起了政府的注意。1969年,时任印度总理的英迪拉·甘地在给所有政府主要部长的信中强调各种各样的农村改革必须在各邦层面执行②Government of India,“The Causes and Nature of Current Agrarian Tensions”,Home Ministry,Research and Policy Division’ s unpublished report,1969,p.4.Quoted from C.Siva Sankar Reddy,Politics of Land Reforms in India,New Delhi:Radha Publications,1997,p.108.。主要部长随即就土地改革召集了会议,决定到1970年年底之前取消所有的中间人制度,并在中央和各邦都成立监督委员会来监控土地改革的实施。70年代印度政府颁布了较为激进的土地立法③C.Siva Sankar Reddy,Politics of Land Reforms in India ,New Delhi:Radha Publications,1997,p.119.。然而各种利益集团的博弈使这些政策的结果仍然是没有实现“耕者有其田”的目标。

由上述土地改革中各种利益集团的博弈来看,独立后执掌政权的国大党面对着土地所有方面纷繁复杂的各种利益关系。独立斗争中支持殖民政府的城市柴明达尔仍希望能继续依靠土地所有权带来财富;独立斗争中支持国大党的无地少地农民要求得到土地;而在农村和政界具有较大势力的农村土地所有者却是独立后国大党政府维持农村稳定,巩固执政地位不得不依靠的力量。由于农民采取了进行社会运动这样的手段来给政府施加压力,政策经过政府层面各派的博弈可以出台,但在实施过程中,又遭遇到各种利益集团的博弈,最终导致“耕者有其田”的土地改革目标基本未能实现,合作社计划也实施不力。不仅如此,土改中乡村发展计划的实施反而加剧了农村的贫富分化④参见黄思骏《试析印度独立后的乡村发展计划》,载《南亚研究》1988年第2期。,对印度的农村建设产生了严重恶劣的影响。

在印度经济依靠服务业而飞速发展实现印度崛起之时,印度农村利益集团之间的博弈对印度的农业发展、印度的国内政治都有着重要的影响,也会在此基础上对印度的外交政策和战略产生影响。在全球化的大背景下,印度农村的发展和农村利益集团的政治主张在印度经济崛起的过程中扮演的角色值得我们继续关注。

D1;D61

A

1001-5574(2012)02-0072-09

毛悦,中国社会科学院亚太与全球战略研究院助理研究员,研究方向为印度政治及对外战略(北京 100007)。

(责任编辑:张淑兰)