试论干酪根生油与热力学第二定律的关系

2012-12-08孙秀娟

孙秀娟

中国石化股份胜利油田分公司现河采油厂,山东东营,257068

探索

试论干酪根生油与热力学第二定律的关系

孙秀娟*

中国石化股份胜利油田分公司现河采油厂,山东东营,257068

用热力学第二定律考察干酪根生油,是一个吸热和熵减的过程,与放热和熵增为特征的自发过程相悖。因此,热力学第二定律并不支持干酪根生油过程。对初生石油在泥岩中的初次运移提出质疑。在否定基岩油藏“上生下储”的基础上,认为石油来源于深部。

石油有机成因 热力学第二定律 自发生的反应 熵增和放热

关于干酪根生油假说,B. P. 蒂索和D. H. 威尔特在《石油形成和分布》一书的序言中写到:“油气的成因问题……已经成为一个极为重要的实际问题……但这个问题仍然方兴未艾,还有很多令人困惑不解的未知数和不确定性”【1】。干酪根如何生油一直是石油地球化学探索的前沿问题,本文运用逆向思维的方法,论证干酪根对油气藏的贡献,以期对石油有机地球化学研究有所帮助。

1 干酪根生油——是否符合热力学第二定律

干酪根生油是一个物理化学过程,本质上是一个物质和能量转换的过程。人们熟知的热力学第一定律说明了在转换中能量在数量上是守恒(conservation)的,但是热力学第一定律没有限制能量转换过程进行的方向。经验证明限制是存在的,而热力学第二定律指出:自然的过程都存在方向【2】。分子有规则运动的机械能可以完全转化为分子无规则运动的热能;热能却不能完全转化为机械能。它指出每一个物理或化学过程总是朝着熵增的方向发展。熵是一种不能转化为功的热能。放热和熵增是限制化学反应能否自发进行的决定性因素。

化学反应方向的能变判据可以通过吉布斯公式来表达【3】。从吉布斯公式ΔG=ΔH-TΔS可知,ΔG称为吉布斯函数变,ΔG包含着焓变(ΔH)和熵变(ΔS)这两个与体系变化方向有关的因素,体现了两种因素的对立统一。因此,ΔG可以用来作为恒温恒压条件下化学反应能否自发进行的能变判据。

由于体系倾向于取得最低的能量状态和最大的混乱度,所以ΔH<0(放热)、ΔS>0(熵增)是两个有利因素,相反则两个都不利,综合起来化学反应的能变判据是:

在恒温恒压条件下

ΔG<0 反应自发进行

ΔG=0 平衡状态

ΔG>0 反应不能自发进行

由此可见,恒温恒压条件下反应进行的方向是体系的吉布斯函数减小的方向。

吉布斯公式ΔG=ΔH-TΔS表明了ΔH和ΔS对ΔG的作用以及温度的影响,具体有以下四种情况。

(1)ΔH<0(放热)、ΔS>0(熵增)。这种情况对降低体系的吉布斯函数值有利,两者都使反应的ΔG<0,所以在任何温度下反应都能自发进行。

(2)ΔH>0(吸热)、ΔS<0(熵减)。这种情况对降低体系的吉布斯函数值不利,两者都使反应的ΔG>0,所以在任何温度下反应都不能自发进行。

以上两种情况是ΔH和ΔS具有相反的符号,温度并不能改变ΔG的符号。而多数情况是ΔH和ΔS的符号相同,此时,此时温度有可能影响ΔG的符号。

(3)ΔH>0(吸热)、ΔS>0(熵增)。ΔG的正负取决于ΔH和TΔS的相对大小,只有当|ΔH| <|TΔS| 时ΔG<0。所以温度升高到某一数值时,反应才能自发进行。

(4)ΔH<0(放热)、ΔS<0(熵减)。ΔG的正负取决于ΔH和TΔS的相对大小,只有当|ΔH|>|TΔS|时ΔG<0。所以,较低温度下反应能自然发生。

干酪根生油作为一个物理化学过程,在实验室模拟中干酪根必须加热到250℃以上才开始失重,350℃开始明显失重【4】,这显然是一个吸热的过程,其自然发生的判据符合上面分析的情况(2)和情况(3)。

下面我们来考察干酪根生油反应是熵增还是熵减。根据熵的物理意义并比较物质的标准熵值,有如下规律:①同一种物质气态的熵大于液态的熵,液态的熵大于固态的熵;②同一物质在聚集状态时,其标准熵值随温度的升高而增大;③不同物质在温度和聚集状态相同时,随着分子中的粒子数增多或组成复杂化,熵值增大。根据熵值变化规律第三条,干酪根作为极其复杂的高分子(目前的还没有搞清其分子结构)在热裂解形成的低分子油气和石墨的过程中熵值必然是减少的。也就是说这个反应能否自发进行符合吉布斯公式能变判据的情况(2),即在任何温度下反应都不能自发进行。

退一步,如果说我们无法判断干酪根生油过程熵的变化,并假设是一个熵增的过程,符合吉布斯公式能变判据的情况(3)。在ΔH>(吸热)、ΔS>0(熵增)的情况下,温度必须升高到某一数值时,反应才能自发进行。那么,这个数值是多少?地层条件下的温度能否升高到某一数值?

实验室模拟给出的温度是250℃,但目前报道的生油层中,并不存在这样高的温度。有人试图用火山岩加热来解决这个问题,而沉积层和其中重量百分之一左右的沉积有机质是一个整体,含油气盆地并不存在将数万直至上百万平方公里的沉积地层由60℃或更低加热到250℃以上的地质条件。也有人提出时间补偿温度的问题,即遵循化学反应速度和温度互补的原理,但应用这一原理的前提条件是必须高于能够实现化学反应的温度即250℃。所以,Connan提出的时-温补偿概念【5】用漫长的地质时间来补偿无法达到的化学反应温度显然是不成立的。

通过以上分析我们可以得到这样的结论:热力学第二定律并不支持干酪根生油过程。

2 初次运移——干酪根生油能否排出

所谓油气的初次运移,是指油气从生油岩中极度分散的状态汇聚成油滴、油流,这是一个熵减的过程。初次运移问题一直困扰着国内外的地球化学家。因为沉积层中没有哪种力量能够使极其分散的有机质生出的极其微量的石油汇聚成油流。到目前为止,还没有一个公认的初次运移模式。

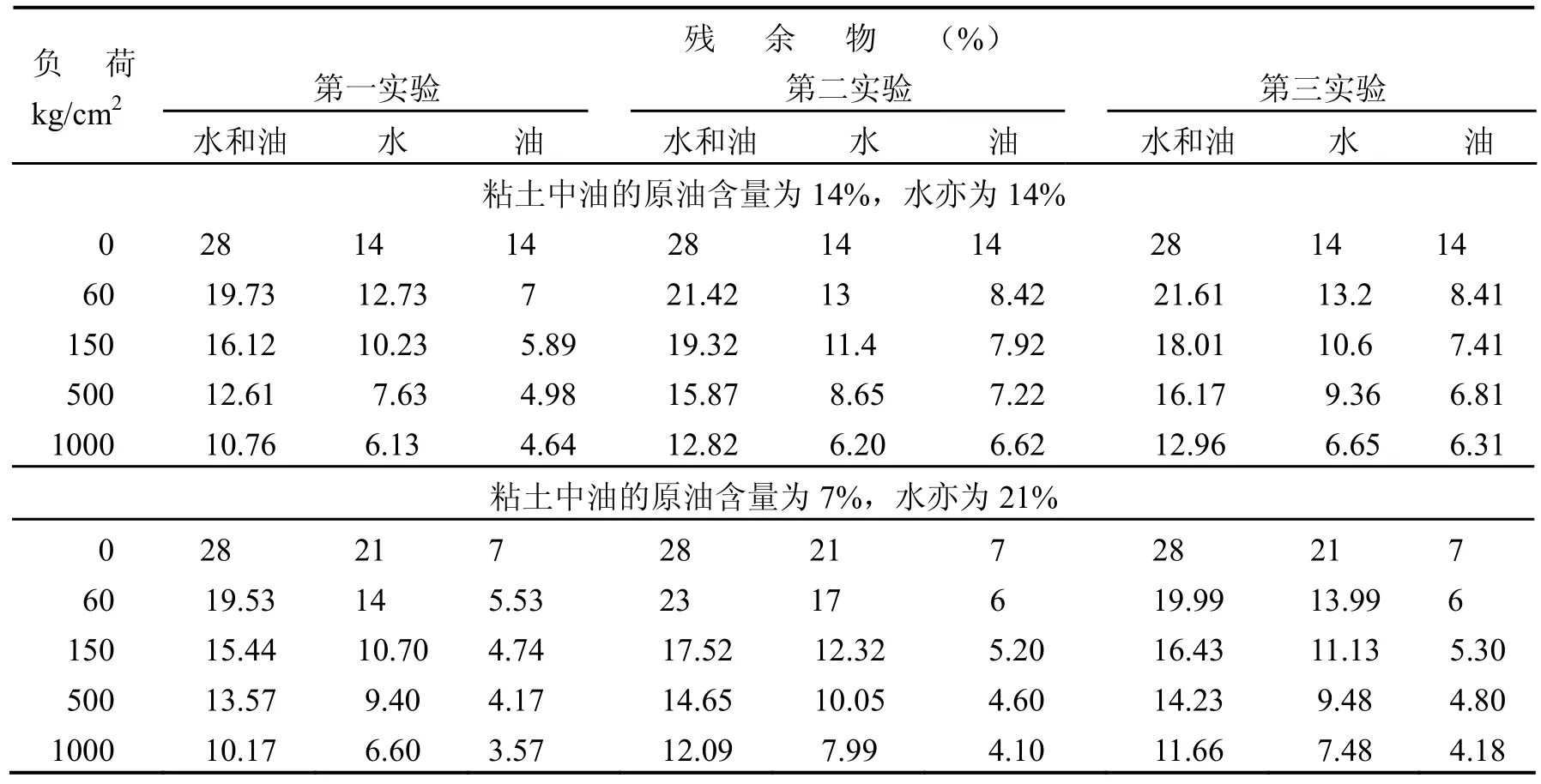

下面我们通过石油渗入到粘土的实验(表1)来探讨干酪根生油能否排出的问题。表1是从粘土中挤出石油的压力实验。从实验数据以看出,即使在1000kg/cm2的压力下,仍然会有3%~4%的石油遗留在粘土中。而有机成因假说中生油岩生出的石油只有万分之几,这显然无法满足粘土本身的吸附量,让石油从粘土中排出。

3 二次运移——“上生下储”是否成立

关于石油“上生下储”的说法见于有关油气的各种刊物,似乎已成定论。但实质上是违背物理学基本要求的【7】。任何一个自发的过程都有一定的方向和限度。其方向是单向地从非平衡状态达到平衡状态,最后的平衡状态就是过程自动进行的限度。石油的二次运移也不例外。我们知道沉积层是饱和水的,那么密度较低的油气溶解在水中是非平衡状态,从水中分离出来置于含水层之上才能达到平衡状态,而不是相反,更甚或下潜在水层之下。

表1 自寒武系粘土中挤出水和油的实验结果Table 1 Experimental result of water and oil squeezed from cambrian clay

任何一个自发的过程都有一个推动力(或体系损失某种能量)。试图用异常高压来推动油气向水中运移,也是不被允许的。深部的油气藏,尤其是基岩油气藏似乎只能从更深部来寻找它的来源【8】。

4 结论

热力学第二定律,是宇宙演化的基本规律。通过对干酪根生油假说中两个基本过程:即干酪根生油这一物理化学过程,和反应产物初次运移这一物理过程的分析,认为均不符合热力学第二定律的基本要求。

化学反应过程的时温补偿原则适用前提是温度达到化学反应温度以上,地层中的干酪根无法达到热降解的温度要求,也就无法适用时温补偿原则。

油气二次运移中大家习以为常的“上生下储”之说,要求低密度油气向下运移进入高密度的水中,同样违背物理学的基本常识。

1蒂索.B. P,威尔特.D. H,著. 石油形成和分布(增订第二版)[M]. 徐永元,徐濂,郝石生,等,译. 北京:石油工业出版社,1989

2 郑丹星,编著. 流体与过程热力学[M]. 北京:化学工业出版社,2005. 119~140

3 石油大学无机化学教研室,编. 普通化学[M]. 东营:石油大学出版社,2004. 24~32

4 张厚福,张万选,主编. 石油地质学(第二版)[M]. 北京:石油工业出版社,1989. 56~57

5 Connan J. On Time-Temperature Relation in Oil Genesis [J]. Bull. AAPG.,1974,58(12)

6 库德梁采夫.H.A,著. 反对石油有机起源假说[M]. 北京地质勘探学院石油地质教研室译. 北京:科学出版社,1958

7 崔永强,崔永胜. 重论“上生下储”与“侧向运移”[J]. 地球物理学进展,2004,19(3):547~553

8 Pan C.H . Petroleum in Basement Rocks[J]. AAPG Bull,1982,66(10)

HYDROCARBON GENERATION FROM KEROGEN AND THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS

Sun Xiujuan

Xianhe Oil Production Plant, SINOPEC Shengli Oilfield,Dongying,Shandong,257068,China

Analyzed with the second law of thermodynamics,the reaction of oil generation from kerogen is a process of decalescence and entropy reduce,showing a reverse thermodynamic feature compared with spontaneous process of entropy production and heat release.Therefore ,this Law doesn’t support the process of oil generation from kerogen. Primary migration model of neonatal oil in shale is oppugned. Based on negation of "injection migration" pattern of basement reservoir,its deep oil origin is indicated.

oil generation from kerogen, the second law of thermodynamics, spontaneous process, entropy production and heat release

P618.130.1

A

1006–5296(2012)02–0103–03

孙秀娟(1961~),女,机械制造工艺与设备专业,工程师

2012-02-21;改回日期:2012-03-26