合并急性弛缓性瘫痪的肠道病毒71型相关手足口病临床及MRI特征研究

2012-12-07叶信健张桂艳白光辉周云新严志汉

叶信健 刘 锟 张桂艳 白光辉 周云新 严志汉

手足口病(hand-foot-mouth disease,HFMD)是由多种肠道病毒引起的婴幼儿常见传染病,春夏季高发,大多数患儿症状轻微,有自限性。2008年5月中华人民共和国卫生部将其列入丙类传染病管理。引起HFMD的主要病原为肠道病毒71型(EV71)、柯萨奇病毒A组16型(CA16)。EV71感染多数患儿症状轻微,以发热和手、足、口腔等部位的皮疹或疱疹为主要症状,少数可出现无菌性脑炎、脑干脑炎及急性弛缓性瘫痪(acute flaccid paralysis,AFP)等神经系统并发症,极少数患儿病情进展迅速而短期内死亡。笔者回顾性分析2008年5月~2010年11月浙江省温州市EV71流行期间14例合并AFP的HFMD患儿相关的临床及MRI资料,并结合国内、外相关文献,总结HFMD合并AFP的临床及MRI特点,以提高对本病的认识。

对象与方法

1.对象:本组14例均为2008年5月~2010年11月浙江省温州市HFMD流行期间笔者医院的住院病例。男性12例(86%),女性2例(14%);患者年龄3~23个月,中位年龄12个月,1岁以下(10例,71%)为发病高峰期。所有患儿咽拭子、大便和(或)脑脊液标本EV71核酸检测阳性(浙江省疾病预防和控制中心检测),均合并神经系统损害。

2.方法:(1)诊断标准:结合国内、外文献,HFMD的临床诊断标准为口腔黏膜溃疡性疱疹及四肢末端水疱样皮疹[1~8]。HFMD合并AFP的临床诊断标准为患儿急性出现1个或多个肢体肌力下降、肌张力减弱、腱反射减弱或消失。HFMD合并脑炎的临床诊断标准为患儿存在发热、头痛、呕吐、抽搐,以精神异常和意识障碍为突出表现,脑膜刺激征可阳性,可出现病理反射,脑脊液符合无菌性脑膜炎标准(脑脊液压力增高;脑脊液白细胞数增多:月龄1个月以上患儿>5×106/L,新生儿>25×106/L;细菌培养阴性);其中,脑干脑炎属定位诊断,经MRI证实脑炎发生于脑干。(2)检查技术:影像检查采用Philips Gyroscan Intera 1.5T超导磁共振成像仪,标准头线圈及 5通道脊柱线圈。脊髓扫描参数:轴面SE序列T1WI,TR400ms,TE11ms;TSE序列T2WI,TR 3500ms,TE 120ms;矢 状 面 TSE 序 列 T2WI,TR 2500ms,TE 120ms。矩阵256 ×256,FOV 19cm ×24cm,激励次数2,横断面扫描层厚5mm,间隔0.4mm。头颅扫描参数:轴面 SE 序列 T1WI,TR 476ms,TE 15ms;TSE 序列 T2WI,TR 4774ms,TE 110ms;矢状面 TSE 序列 T2WI,TR 4508ms,TE 110ms。矩阵 256×256,FOV 19cm ×24cm,激励次数 1,扫描层厚5mm,间隔1mm。所有病例均未行MR增强扫描。

结 果

1.临床特征:14例患儿均有不同程度的发热,8例体温38.1 ~39.0℃,6 例体温 >39.0℃,平均持续发热3.5天;均有皮疹和(或)口腔疱疹。患儿咽拭子、大便和(或)脑脊液标本EV71核酸检测阳性(浙江省疾病预防和控制中心检测)。从临床诊断HFMD到出现肢体瘫痪的时间为0~8天,平均3.4天,其中单侧上肢和单侧下肢瘫痪各1例,双侧上肢瘫痪2例,双侧下肢瘫痪1例,单侧偏瘫3例,四肢全部瘫痪6例,所有受累肢体出现不同程度肌力减低,伴有肌张力减弱和腱反射减弱(表1)。14例中,6例伴发脑干脑炎,表现为呕吐、嗜睡或昏睡,其中1例出现眼球运动障碍,3例共济失调,4例肺水肿、1例肺出血、3例心肌炎、2例休克,其中1例因病情进展迅速于入院14天后死亡。

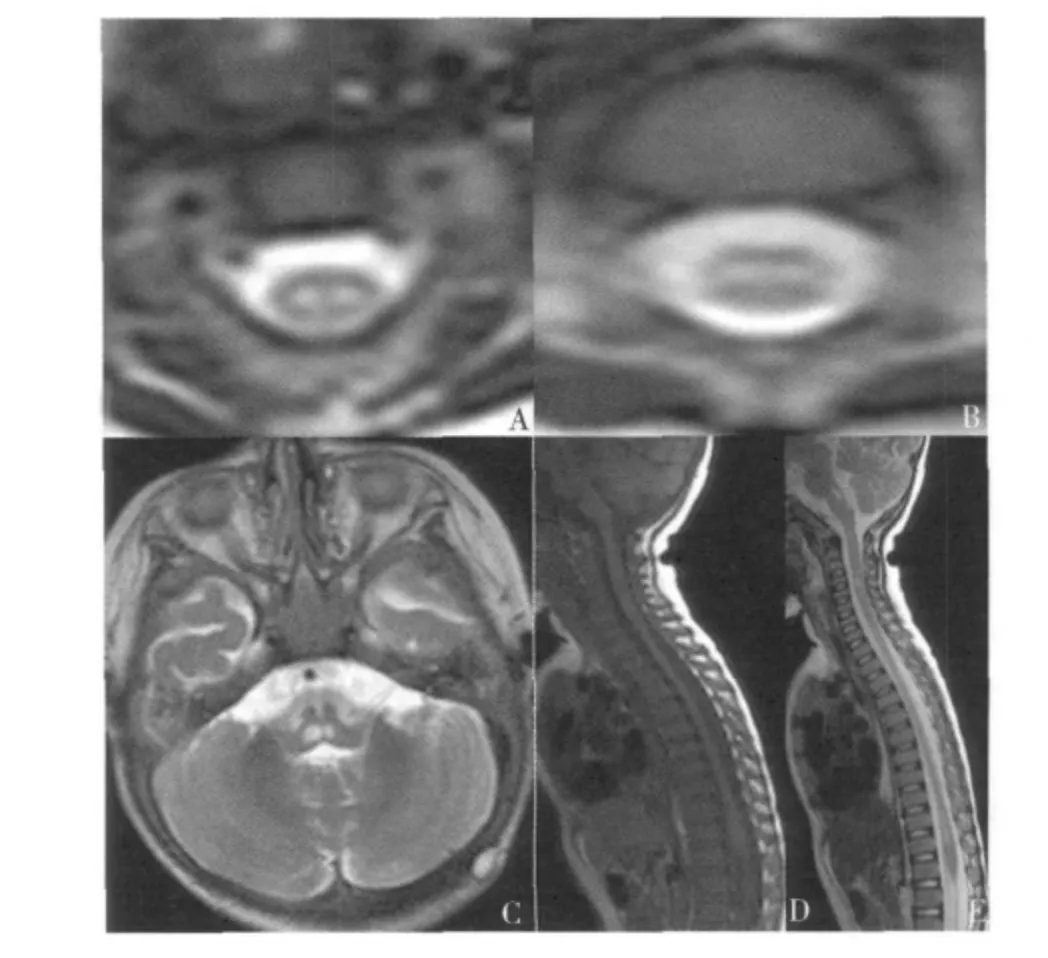

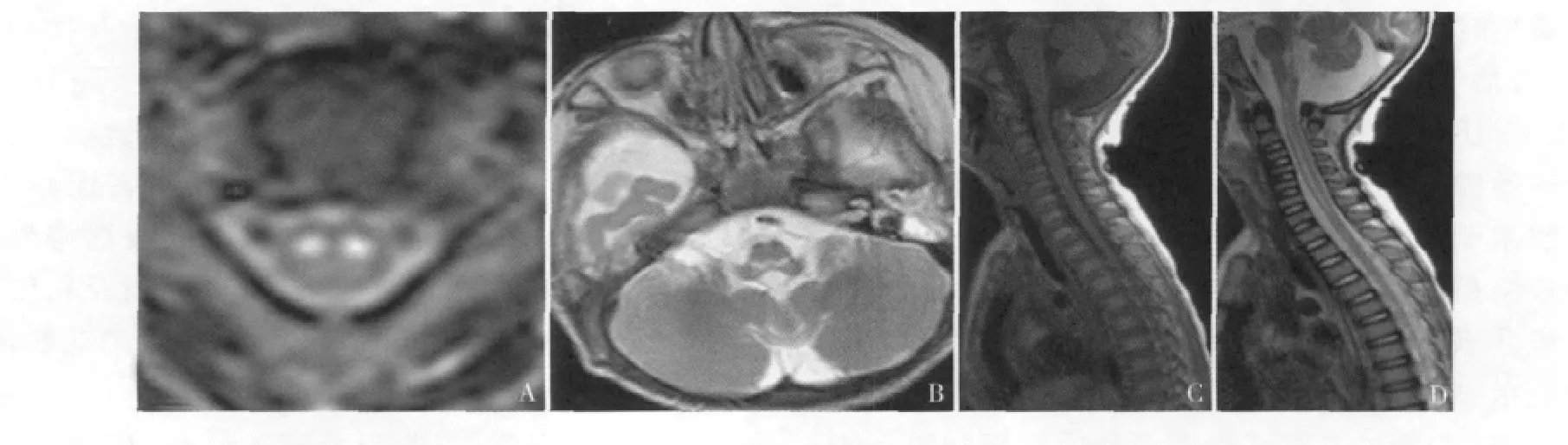

2.影像学检查:本组14例患儿中11例(11/14)于脊髓MRI上存在异常改变,其中6例(6/11)同时伴有脑干病灶,而3例(3/14)患儿脊髓和颅脑MRI检查均未见明显异常。不同肢体瘫痪类型患儿的脊髓MRI表现如下:①受累部位:单纯累及颈髓5例(36%),其中左前角2例(其中引起左上肢瘫1例,左侧偏瘫1例),双侧前角3例(均引起四肢瘫);单纯累及腰髓2例(14%),其中左前角1例(引起左下肢瘫),右前角1例(引起四肢瘫);颈胸髓同时受累2例(14%),均为双侧前角受累(引起双上肢瘫);颈腰髓同时受累1例(7%),双侧前角(引起四肢瘫);颈胸腰髓同时受累1例(7%),左前角(引起左侧偏瘫);正常3例(21%)(表1);②形态及信号:11例患儿所见脊髓病灶在矢状面上呈条片状、串珠状,在横断面上呈类圆形,在T1WI呈低或稍低信号,T2WI高信号(图1~图3)。6例伴发脑干脑炎患儿的颅脑MRI表现如下:6例均累及延髓背侧,其中4例同时累及脑桥背侧,1例同时对称性累及双侧尾状核及豆状核。延髓和脑桥处病灶在矢状面上呈条片状、横断面上呈类圆形,在 T1WI呈低信号,T2WI呈高信号(图1、图2);尾状核及豆状核呈对称性片状长T1长T2信号改变。

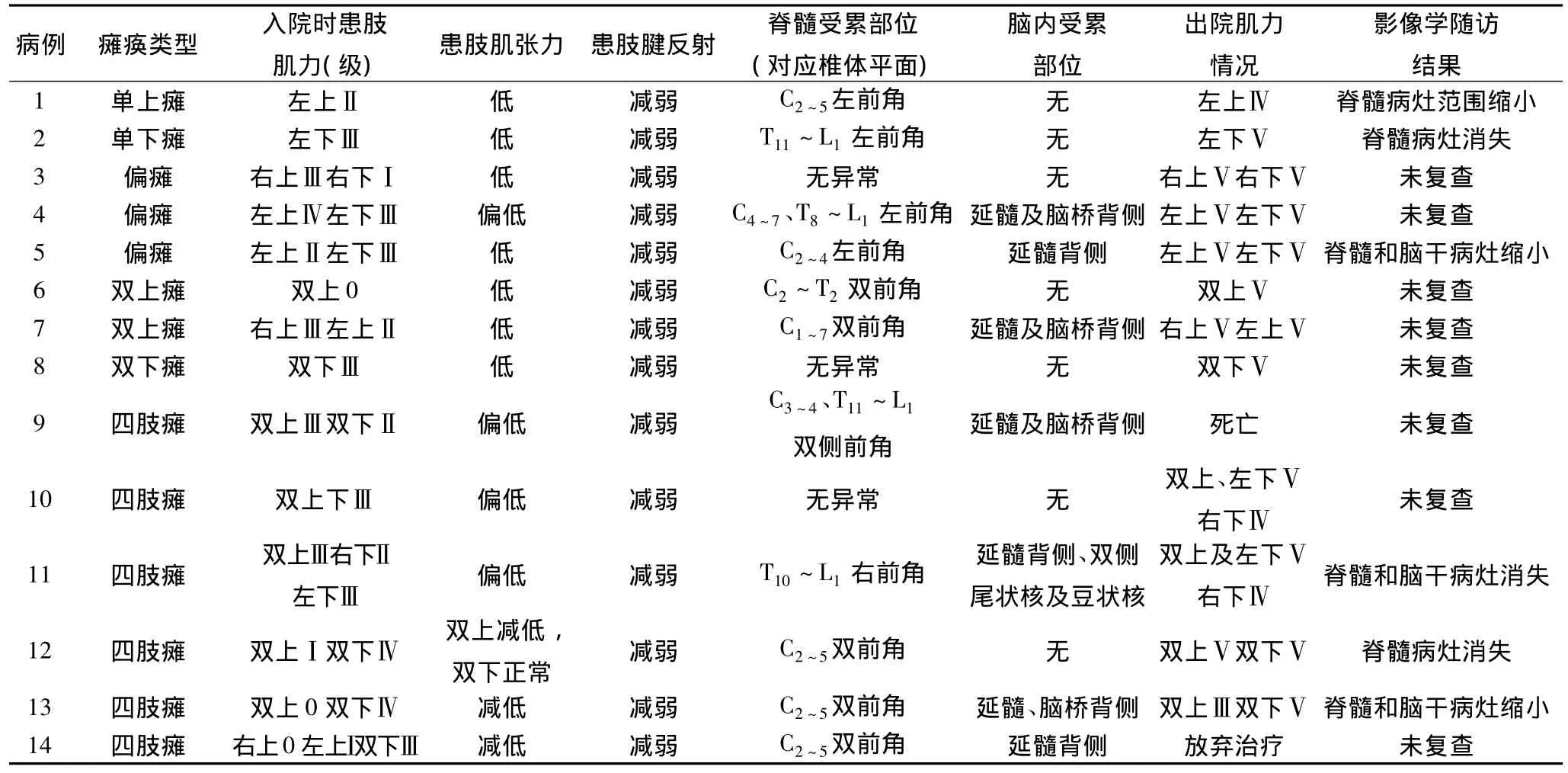

表1 14例患儿肢体瘫痪情况与中枢神经系统磁共振检查结果

3.随访情况:本组中有6例患儿在第1次MRI检查后2~8周复查了脊髓和头颅MRI,各例病灶范围均较第一次不同程度缩小甚至消失,与临床体格检查肌力恢复情况基本相符(表1)。如左上肢瘫痪1例于积极治疗17天后行MRI复查,颈髓病灶较治疗前部分吸收(图3),肌力也明显恢复。本组3例脊髓和头颅MRI检查均正常的患儿经积极治疗后肢体瘫痪症状消失,痊愈出院,均未复查MRI。1例脑干脑炎患儿入院后14天病情恶化死亡,1例脑干脑炎患儿病情恶化自动出院后失访。其余3例患儿痊愈出院,未复查MRI,但出院时肌力、肌张力基本恢复正常。

讨 论

图1 病例9,女性,15个月,发热皮疹6天,四肢无力3天

1.HFMD的流行病学:引起手足口病的病毒属于小RNA病毒科肠道病毒属,包括柯萨奇病毒、肠道病毒、埃可病毒等,以EV71及CVA16型较为常见。由于EV71感染引起重症病例的比例较大,因此EV71感染得到更多的重视。1969年,EV71于美国加利福尼亚首次被分离出来,以后在全球多个国家和地区的暴发流行中均为引起HFMD中枢神经系统损害的最重要病原体。EV71感染多数病情轻微,但由于EV71病毒具有亲神经性,少数可出现无菌性脑膜炎、脑干脑炎或AFP等神经系统并发症。自1997年以来,亚太地区共发生3次广泛的EV71病毒流行,分别为1997年的马来西亚、1998年的台湾及2008~2010年的中国大陆、韩国[2~6,9~12]。这表明近年来 EV71 流行在亚太地区呈上升趋势。

图2 病例7,男性,12个月,发热皮疹5天,双上肢无力3天

2.EV71型HFMD合并AFP的病理学特征:根据全球EV71相关HFMD流行期间死亡病例的少数几例尸检结果,EV71型HFMD合并AFP的受侵部位为脊髓前角,但可同时合并脑干、小脑齿状核、基底核、背侧丘脑及脑膜受累[9,13,14]。组织病理学表现为脊髓炎性改变,包括单核细胞浸润所致的血管周围套征;伴有噬神经现象的神经元退变、坏死;明显的小胶质结节形成。在大鼠及人类死亡病例的研究中,EV71病毒可从脊髓标本中培养分离得到,有学者认为这是因为EV71病毒可通过快速轴突神经传导方式沿着周围神经散布到中枢神经系统,这为EV71感染易致AFP做了最佳的解释[14]。

3.EV71型HFMD合并AFP的MRI特征:MRI是评价EV71相关AFP的最敏感的影像学检查方法,可观察病变的部位、范围、形态及程度,可为病情的评估、临床治疗及预后观察提供可靠的影像学依据。目前,国内、外有关EV71引起AFP的影像表现报道较少,Chen等[1]报道了7例患儿的脊髓MRI表现,其中6例存在单侧或双侧脊髓前角T2WI高信号[1~6];3例行增强扫描后,2例存在前根强化,1例存在前角强化。我国2008年HFMD流行期间,程华等[5]报道的8例EV71合并AFP中,2例为单侧脊髓前角受累,余6例均为双侧前角受累。

研究表明,不同节段脊髓前角病变引起其支配的相应肢体弛缓性瘫痪,通常C2~7脊髓病变可引起所支配的同侧上肢肌群弛缓性瘫痪,T12~L1脊髓病变则会引起同侧下肢肌群弛缓性瘫痪[4]。本组11例MRI检查有阳性结果的患儿中,所有脊髓病变均局限于前角,与患儿均为弛缓性瘫痪而无感觉系统损害症状相符合。所有病灶均呈长T1、长T2信号,也符合脊髓炎症的磁共振信号改变特点。本组累及单侧前角的5例,累及双侧前角的6例,大部分病例的MRI定位诊断结果与临床肢体瘫痪情况一致,即不同节段、不同范围脊髓前角病变引起所支配的相应肢体弛缓性瘫痪;但也存在一定的“假阴性”结果,如单侧偏瘫中的2例(1例脊髓MRI上未见异常信号,1例仅C2~4脊髓左前角受累而未见腰髓受累)、双下肢瘫痪的1例(脊髓MRI无异常信号)及四肢瘫痪中的5例(1例脊髓MRI无异常信号,1例仅T10~L1脊髓右前角受累而颈髓未见受累,3例仅C2~5双侧脊髓前角受累而腰髓未受累),这8例患儿的肢体瘫痪情况与磁共振检查结果并不完全一一对应,而且临床随访发现这部分患儿肢体运动功能恢复较快,出院时的MRI复查均显示预后良好(表1)。笔者推测这种磁共振检查结果明显“低估”瘫痪程度而预后又相对较好的情况,可能与这些患儿脊髓前角病变是一过性炎症有关,在进行MRI检查时炎症其实已经处于修复或基本吸收状态,故上述病例中瘫痪肢体所对应节段脊髓就可能没有明显异常发现。还有一种可能的原因就是EV71病毒可能是通过快速轴突传导方式沿着周围神经散布到中枢神经系统,检查时如果病毒所引起的运动神经损伤尚局限于外周神经纤维或脊髓前根处,尚未累及脊髓前角运动神经元,那么常规的MRI检查就可能没有异常发现,此时如果行增强检查可能有助于发现前根病变[1]。受限于本研究收集的病例均未进行增强扫描,笔者的上述假设有待今后更多更完善的临床和影像学资料加以证实。

HFMD合并AFP患儿可同时伴有其他中枢神经系统并发症,如无菌性脑膜炎、脑干脑炎。在Shen等[2]的报道中,1998年台湾 EV7l流行期间20例同时合并脑炎的AFP患儿有15例出现脑干T2WI高信号灶,其中累及延髓、脑桥背侧均15例,中脑9例,小脑齿状核9例,背侧丘脑2例,豆状核1例。本组6例合并脑干脑炎的患儿均累及延髓,4例同时合并脑桥背侧受累,1例对称性累及双侧尾状核及豆状核,发病部位与文献报道基本相符,即脑干是最常见的受累部位,脑干中以延髓和脑桥背侧为主,其中尤以延髓为著;大脑亦可受累,大脑病变中尾状核及豆状核偶见对称受累。笔者认为,本组6例脑干脑炎患儿均未出现痉挛性瘫痪(即上运动神经元瘫,表现为肌张力增加、深反射亢进等症状),可能与病灶主要位于延髓和脑桥背侧,回避了走行于脑干腹侧的锥体束(包括皮质脊髓束和皮质脑干束)和锥体交叉有关,但这些病例部分患儿相对预后较差,或后遗共济失调、肢体轻中度弛缓性瘫痪,或病情恶化死亡,可能与病灶累及脑干内重要的呼吸循环中枢和椎体外系有关。

本组中所有患儿在确诊HFMD后即开始积极治疗,但由于EV71病毒具有较强的亲神经性,仍不可避免急性弛缓性瘫痪的出现。绝大多数患儿于急性弛缓性瘫痪早期(1周内)即接受脊髓磁共振检查,临床上结合脊髓MRI结果,同时积极给予药物治疗及加强患肢功能锻炼后大部分受累肢体运动功能均有明显恢复,且随访MRI结果显示脊髓病灶亦明显吸收好转。因此笔者认为,针对急性弛缓性瘫痪患儿,通过早期MRI发现脊髓受累部位、范围及程度,尽早全面地接受对症积极治疗及康复锻炼,患儿肢体预后情况将明显改善。

4.鉴别诊断:主要与脊髓灰质炎、格林-巴利综合征、横断性脊髓炎等引起弛缓性瘫痪的疾病进行鉴别[1,2,4~6]。目前脊髓灰质炎病毒在全球已基本消灭,EV71取代脊髓灰质炎病毒成为脊髓灰质炎样综合征最重要的病原体。脊髓灰质炎多对称性侵犯双侧脊髓前角,增强扫描前根无强化,往往遗留肢体功能障碍,预后较差,而EV71所致AFP累及单侧或双侧脊髓前角,增强扫描可出现同侧前根强化,预后相对较好。EV71相关AFP多有HFMD或疱疹性咽峡炎等前驱症状,也是鉴别要点。当合并双侧前根受累时应与格林-巴利综合征鉴别,后者无脊髓前角病变,脊髓神经根也不强化,这与EV71相关AFP有所不同。此外,还应与横断性脊髓炎相鉴别,后者可侵犯整个脊髓断面,灰白质均可受累,引起病变层面弛缓性瘫痪,病变层面以下痉挛性瘫痪,并伴有感觉障碍,容易鉴别。

综上所述,MRI是EV71相关HFMD合并AFP最有效的影像学检查手段。脊髓前角是特异性损害部位,临床表现为受累节段脊髓支配的肢体急性迟缓性瘫痪。伴有AFP的HFMD患儿常同时合并脑干脑炎,好发部位为延髓和脑桥背侧。MRI不仅提供了脊髓及脑干受累的定位证据,而且MRI结果与临床表现具有较高的一致性,在评估病情和判断预后方面具有不可替代的作用。

1 Chen CY,Chang YC,Huang CC,et al.Acute flaccid paralysis in infants and young children with enterovirus 71 infection:MR imaging findings and clinical correlates[J].AJNR Am J Neuroradiol,2001,22(1):200-205

2 Shen WC,Chiu HH,Chow KC,et al.MR imaging findings of enteroviral encephaloymelitis:an outbreak in Taiwan[J].AJNR Am J Neuroradiol,1999,20(10):1889 -1895

3 Huang CC,Liu CC,Chang YC,et al.Neurologic complications in children with enterovirus 71 infection[J].N Engl J Med,1999,341(13):936-942

4 张璐,方瑞乐,周安.手足口病合并急性弛缓性麻痹患儿的脊髓磁共振特点及临床随访研究[J].中华儿科杂志,2009,47(5):344-348

5 程华,段晓岷,曾津津.肠道病毒71型感染手足口病合并急性弛缓性麻痹的脊髓MRI特征[J].中华放射学杂志,2008,42(12):1237-1240

6 陈峰,刘涛,文国强.肠道病毒71型感染手足口病合并神经系统损害的MRI表现[J].中华放射学杂志,2010,44(9):946-949

7 Chang LY,Huang LM,Gau SS,et al.Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection[J].N Engl J Med,2007,356(12):1226 -1234

8 Chen KT,Chang HL,Wang ST,et al.Epidemiologic features of hand-foot-mouth disease and herpangina caused by enterovirus 71 in Taiwan,1998 -2005[J].Pediatrics,2007,120(2):e244 -252

9 Lum LC,Wong KT,Lam SK,et al.Fatal enterovirus 71 encephalomyelitis[J].JPediatr,1998,133(6):795 -798

10 Ho M,Chen ER,Hsu KH,et al.An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan.Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group[J].N Engl JMed,1999,341(13):929 -935

11 吴亦栋,陈志敏.手足口病病原体流行特征分析及临床意义[J].中华儿科杂志,2010,48(7):535-539

12 Kim KH.Enterovirus 71 infection:an experience in Korea,2009[J].Korean J Pediatr,2010,53(5):616 - 622

13 韦丹,陈娥.肠道病毒71型脑干脑炎二例尸检报道及文献复习[J].中华儿科杂志,2010,48(3):220-223

14 Solomon T,Lewthwaite P,Perera D,et al.Virology,epidemiology,pathogenesis,and control of enterovirus 71[J].Lancet Infect Dis,2010,10(11):778-790