基于普遍认知能力的网络模型及其解释力

——兼比较图式网络和概念网络模型

2012-12-04吕晶晶唐树华

吕晶晶 唐树华

(华东师范大学/上海外国语大学;复旦大学/上海对外贸易学院)

1.引言

认知语法将语言看作复杂的图式网络(schematic network),强调在普遍认知能力参与下的具体与抽象、语言知识与百科知识、语义与语用之间的连续体关系,为形式语言学难以解释的语言现象提供了新视角(束定芳、唐树华2008)。但近两年网络节点隐射的语言离散性频惹争议,Allwood(2003)、Zlatev(2003)等分别提出了“连续意义潜式”或“用法潜式”来代替图式节点网络。Langacker(2006)一方面认可这些提法对语言连续性的凸显;另一方面也指出“场”隐喻的均一性不能体现语言范畴典型性和边缘性的差异。因此提出用“山脉”(mountain range)代替“网络”隐喻。

山脉隐喻虽能在凸显语言事实连续性的同时,体现各范畴典型与边缘的不同地位,但图式网络是否就此被轻易取代?答案是否定的。在图式网络遭质疑时,作为认知语言学发展之一的词项语法①以概念网络(Conceptual Network)作为自己新动向的根本,将共时语言学的各个方面,从语音、词态、语义到句法的整个语言系统都归于概念网络之中。这两种主要的认知网络模型要旨何在?它们有何异同?能否为语言现象提供充分的解释?通过比较认知语法图式网络与词项语法概念网络的异同,分析其对多义、不规则动词变化、隐喻和转喻等语言现象的解释性,可以得到问题的答案。

2.图式网络

网络模型是认知语法的三个理论基础之一,其中提出的图式网络概念新意不在于概念本身,而在于它的应用带来的理论统一性(刘宇红2004)。意向图式、隐喻、理想认知模型等都可以纳入图式的框架之中,图式网络也是其中之一(Tuggy 2007)。Langacker(1990:35)是这样定义图式网络的,“频繁使用的词素和词项具有大量相互联系的意义,这些意义形成一个网络,即图式网络”。该定义的主要贡献在于:词素等不同语言单位的频繁使用会带来不同语言模式的图式化和语言规则的抽象化,它们的意义是通过网络节点范畴以类推、归纳等方式进行激活、继承和扩散的。图式网络最显著的特征在于它从具体到抽象,基于使用的语言观和它对人类一般认知能力在语言使用和形成过程中作用的凸显,包括:凝固化能力或自动化能力、抽象能力、范畴化能力、组合能力和符号化能力。

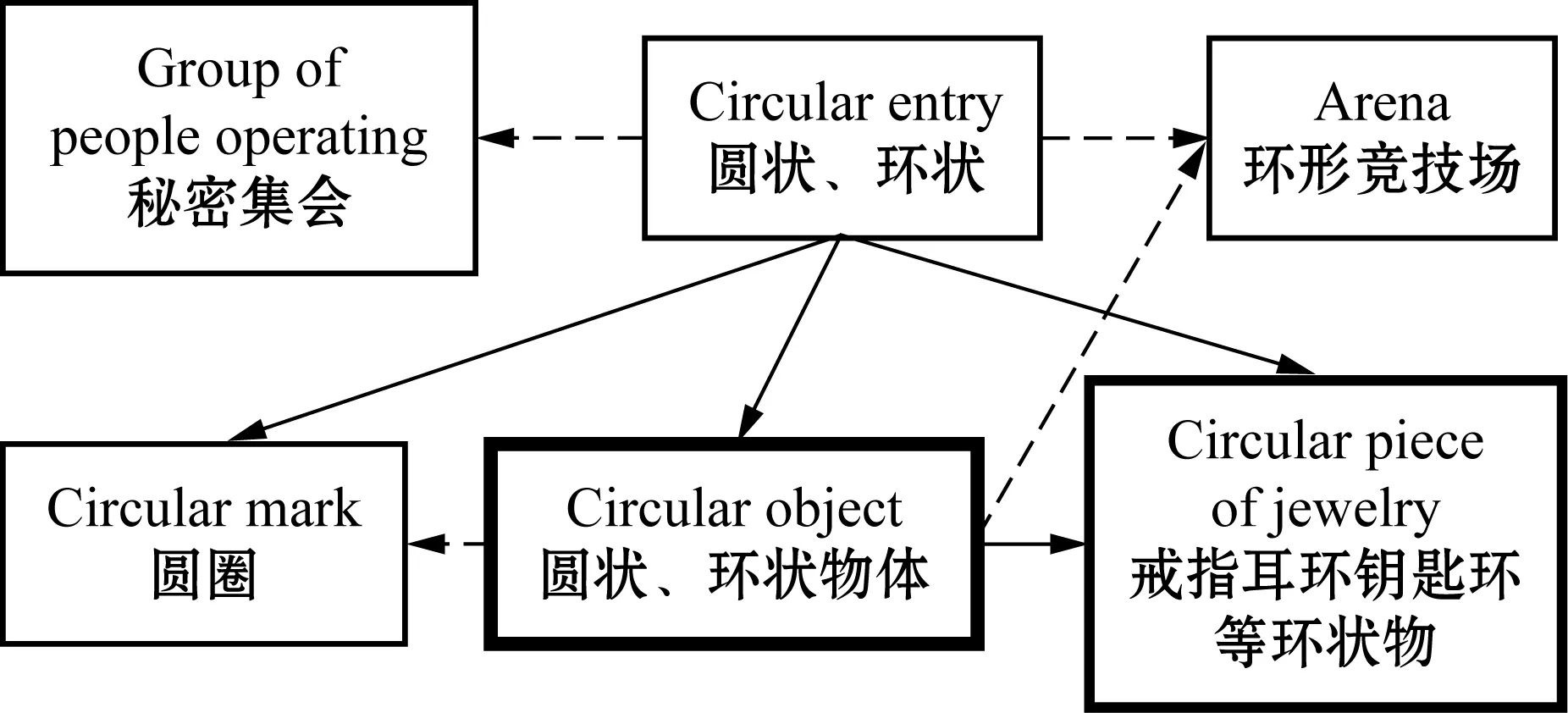

图1中,实线箭头表示上层图式与下层实例之间的完全制约关系,虚线表示以原型为基础的推断,方框边线的粗细表示该意义的固化和凸显程度。具体解读为:对于ring的名词用法而言,其最典型的意义是“圆状、环状物体”,包含常见的“戒指、耳环、钥匙环等”,由此通过隐喻机制拓展出“圆圈”和“马戏团的圆形竞技场”等“无形环状物”的用法。所有用法共同抽象出上层范畴“圆状、环状”(含抽象与非抽象实体)。可见,其中词的规约价值不能缩减为一个单一结构,而是激活一个相关的认知域,域中的联系有系统的规律可循,并受到该词在使用者心中的固化度和认知凸显度的影响。

图1 名词ring的部分网络

3.概念网络处理过程及其心理现实性

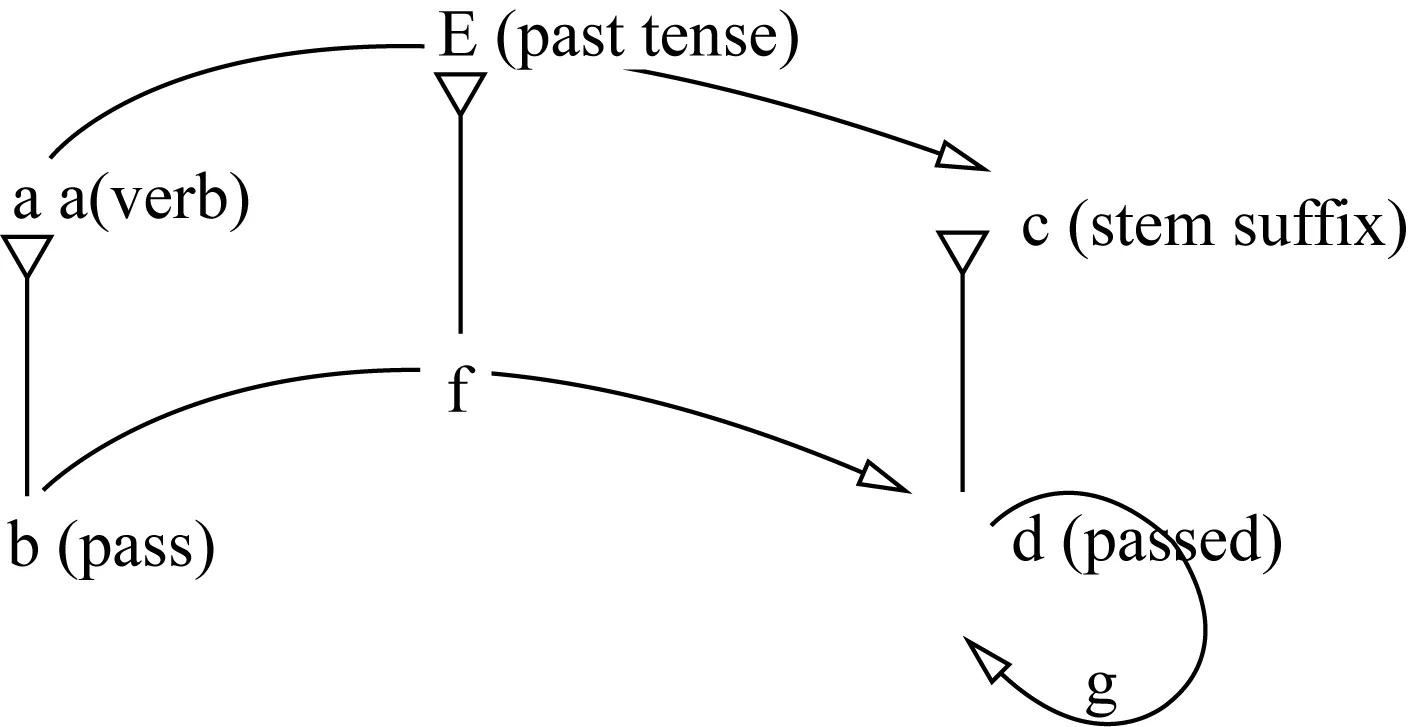

概念网络是2007年词项语法的最新进展《语言网络——新词项语法》一书中提出的核心概念,该著作完全围绕概念网络这一根本对各级语言现象进行了分析和解释。在概念网络中,默认承接和扩散激活是两个关键的过程。以词为单位的节点通过“是”关系(范畴化关系)链接,节点之间概念距离的远近导致相应节点被目标词激活的程度相异;下层节点从上层节点继承特征,当遇冲突时,则跨越上层特征被直接激活,例如不规则动词就是跨越动词变化规则被直接激活的。图2以动词过去式的形成为例说明概念网络的建构:

图2 词项语法概念网络例示

图2中三角形及竖线表示从属范畴化关系,箭头表示的是三者之间的名称关系,或称为论元(argument)论值(value)关系,简言之,就是“a的e是c,b的f是d;d的g仍然是d”。具体来说,动词的过去式是“词根+后缀”,pass是个动词,继承动词的特征,它的过去式是passed。这种规则形式是作为“类型”来默认承接的,无需在记忆中储存。后文将通过概念网络对不规则动词的提取作进一步的解释。

概念网络模型强调接触频率和新近程度导致的心理距离的差异,并进而带来对目标成分可及性的影响。在话语错误中,目标词总是被网络中另一个在语音、语义或形式上邻近的词替代,如例(1)中的口误就是因为waste与term被形式和语音相近的taste和worm替代而产生的:

(1) a.Youhavetastedthewholeworm.

b.You have wasted the whole term.

语义启动试验也证明了语言使用过程中概念距离对激活程度的影响。结果显示,要让被试判断ink是否是一个合法词,给出pen会比king更能加快判断的速度。

需要指出的是,有时新概念激活的相关节点不止一个,会出现多层默认继承现象,从而产生冲突并导致学习者的错误。如I amn’t就是从aren’t,isn’t等缩略词的构成规则以及am的特征多层继承的结果,最终的结果是冲突一方的让步。

4.作为普遍认知能力的语言能力——两种认知网络的相通之处及各自特点

图式网络和概念网络将人类普遍认知能力融入语言形成和发展过程,是典型的认知模型。二者均强调语言的形成和发展离不开普遍认知能力的参与,语言事实是具有不同抽象程度的连续体,尤其强调低层图式和人类认知能力的作用。Hudson(2007:ⅹ)指出“语言能力与其他的认知能力是相似的”。在Hudson与笔者的邮件中,他指出“词项语法与认知语法的主要共同点在于‘将语言能力作为普遍认知能力’,这一点构成了认知语言学的基础”。

举例来说,词项语法将默认承接作为其范畴化关系中的基本逻辑,是日常推理的基础。默认承接关系预设了人的范畴化能力和根据常规图式演绎推断的能力。Langacker相应地将语言现象看作复杂范畴,范畴化能力就是人的普遍认知能力在语言处理过程中的使用。二者都支持认知原型观。原型和拓展是Langacker图式网络中与抽象化和例示共存的两大基本关系,原型模型被看作是包含于图式网络的特例。Hudson同样承认原型在范畴关系中的作用,认为好的范畴成员承接所有特征;中间成员继承部分特征;边缘成员跨越太多特征以至于其成员身份倍受争议(Hudson 1990:45;Jakendoff 2002:185,转引自Hudson 2007)。

另外,基于使用的语言观也是网络模型的基础,即不把语言看作自上而下由规则推导的自主生成模块,而是受到人类社会、文化、心理经验活动理据支持的事实——规则连续体。强调我们的语言常规来源于自下而上对语言事实的归纳,语言知识是无数次与具体语言个例“遭遇”的结果。Hudson提出的默认承接和Langacker提出的完全制约,均最终依赖于语言事实和语言细节的确认。某语言结构的使用频率和新近程度直接影响了其可及性和固化程度,随着固化程度的增加,会形成新的图式和常规,从而改变网络的结构。

概念网络和图式网络有很多共通之处,但是对于激活过程的处理,两种模型却有各自的特点。图式网络认为激活点的选择是认知凸显度和与目标范畴重叠度这两个因素相互作用的结果。一方面,使用事件会激活内容、结构上相似的概念化单位,在其他条件等同的情况下,具体的结构或者低层次的图式更易激活,因为与高层图式相比,具体细节能提供更多可能的重叠。但另一方面,高层图式如认知凸显度足够高则可能作为规律强加执行,从而赢得竞争。概念网络用概念距离来解释激活点的选择,即离激活点概念距离近的链接更易被激活。并强调关于目标结构的细节事实和它的距离要近于该目标结构与上层图式的距离,因此我们判断“金丝雀会飞”所花的时间要长于判断“金丝雀会唱歌”花的时间,因为“会唱歌”是关于金丝雀的事实,而“会飞”是从上层概念“鸟”继承而来的特征。

图式网络用认知凸显度和重叠度(很大程度上是相似度)来解释决定激活点选择的因素,比概念网络用概念距离和关于目标结构的“事实”的提法更具有说服力。因为后者会带来进一步的问题,即如何区分上级图式和目标事实,并可能导致把不可预测的特征都归于事实,从而使“事实”成为不规则现象的避难所。概念网络关于默认承接和概念距离的提法能够直观地呈现网络节点之间联系的紧密程度,比图式网络的重叠度更易接受和理解。如果说Langacker的“完全制约”和“部分制约”直观呈现了节点之间的关系,Hudson的观点则补充了节点之间关系的距离。

5.网络模型的应用价值和解释力

概念网络和图式网络能应用于语言习得、语义分析、隐喻、转喻研究等各个领域,具有很高的实用价值。二者虽同为认知模型,但因对人类认知能力凸显的层面和细节不同,在具体应用中各有所长。前者对于不规则动词的习得、语言的多义性等语言现象具有很强的解释力,后者对于隐喻、转喻网络的构成和区分具有很强的解释力。

5.1 对于不规则动词变化的解释

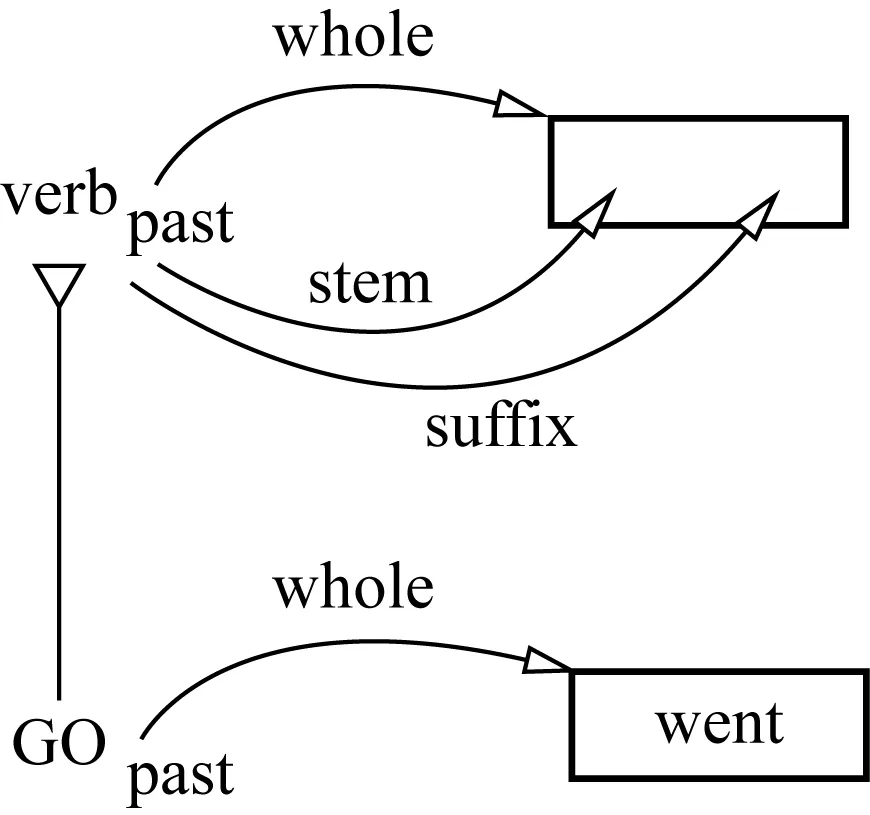

概念网络模型中被激活的特征往往是所需概念路径最短的对象,这一点可以解释为什么不规则动词的记忆提取要快于规则动词。我们以动词go的过去式变化来说明,见图3。

动词的形态变化以“词根”(stem)和“整体”(whole)为基础,词汇的“词根”从词项中继承,而“整体”是该词曲折变化完成后的词形。规则动词的提取首先要承接其上级节点“动词”的特征,通过词根加上词缀然后形成整体,这种形成过程带来的整体词形作为一种类型标记不会被储存于记忆中;而在具体使用中遇到的不规则动词则被作为个例标记的整体直接在记忆中储存。可见后者与词根建立了更加直接的联系和更短的概念距离,从而较之于规则动词的曲折变化形式需要较短的提取时间。

图3 动词曲折变化的概念距离

5.2 对多义现象的解释力

多义与同形异义的区分一直是词汇语义学的研究话题,也是词典编撰者需要面对的实际问题。多义词如break既可以指“打破玻璃”,也可以指“打破记录”;同形异义词如“bank”(河流)和“bank”(银行)之间被认为几乎没有联系。这两个例子清晰地展示了意义之间距离远近、关系疏密的两个极端。但是,其实很多情况下意义之间的联系是介于两个极点之间的,比如dry用于修饰“wine”(酒)和“soil”(土壤)的时候,或者cycle指“bicycle”(自行车)和“abstract repetition”(循环)时的情况。

对于这些问题,传统理论强调多义和同形异义的严格区分,并提出了一些测试标准,但这些标准却总是屡遭困境。如根据其中一条标准,即如果两个论元不能同时并列连接某个谓语,那么该谓语动词就是多义的,因此例(2)中run就有两个含义:(1)动物、人等的奔跑;(2)河水的流淌。

(2) a.Tom and his dog are both running.

b.Tom and the water are both running.

但事实上,如果在b句中加入背景信息,也可以成为可接受的句子,见下句:

c.It is a quiet afternoon; everything is silent in the woods; only the water and I are running.

图式网络模型则可以为此类现象提供更充分的解释。在该网络自下而上的描述中,多义被看作是一种正常的语言现象。无论语言使用的背景是结构的、搭配的、还是语用的,都毫无例外要影响语音语义符号结构的识解,从而导致语义变体的出现;当多个变体被逐渐固化成为相互联系的语言规约单位时,多义就形成了。同形异义是相关度渐变过程的终点,只依靠共同的语音实现互相联系,因此是极度受限和退化的多义形式。

概念网络模型观持有相似的立场,认为意义之间的联系没有是或非的标准,只有程度的差异,概念距离的远近构成一个连续体。假设在break的两种意义之间存在一个单位的距离,而在bank(河流)和bank(银行)之间存在十个单位的距离,那么dry的两种意义之间的距离则居中。

可见,图式网络和概念网络从不同的角度表达了同样的立场,即多义与同形异义是一轴的两个极点,意义联系的紧密只是程度的差异,并非绝对二分。正如Langacker(2006:139)所提倡的那样,“多义词的不同意义形成一个连续体,如astounded到底是作为一个静态过去分词还是作为一个形容词来对待取决于它与动词astound的关系紧密程度”。要对意义进行描述,实际的问题不在于要区分多义和同形异义而在于充分准确地描绘语义网络的特征(Langacker 1987)。Smith(2002)就基于图式网络的基本思想以及意义延伸的辐射范畴模式(Lakoff 1987),建立了德语虚词es基于原型拓展的多义网络。国内目前借鉴意向图式、隐喻、转喻等认知机制对多义的研究很多。这些研究多数提到了语义网络、知识网络等,并将其作为多义建构的基础(如黄月华、白解红2006;廖光荣2005),但均未对语义网络的延伸和运作、细节等进行详述。陈伟(2006)从理论层面探讨了基于语义网络的多维释义新范式,而涉及具体语言现象的操作层面的研究尚有可为。

5.3 隐喻、转喻网络

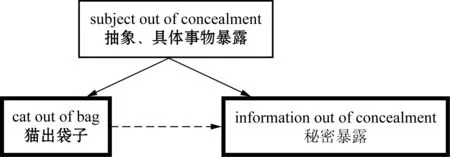

网络模型还可用于隐喻、转喻的识别、区分。隐喻涉及从书面意义到隐喻义的拓展,比如“the cat (is) out of the bag”(猫出了袋子)被拓展到“information out of concealment”(秘密出了隐藏之处)。在隐喻网络中,可以在字面意义和隐喻意义上抽象出上层图式,如图4中“subject out of concealment”(抽象或具体实物暴露)。

图4 “cat out of bag”隐喻网络示例

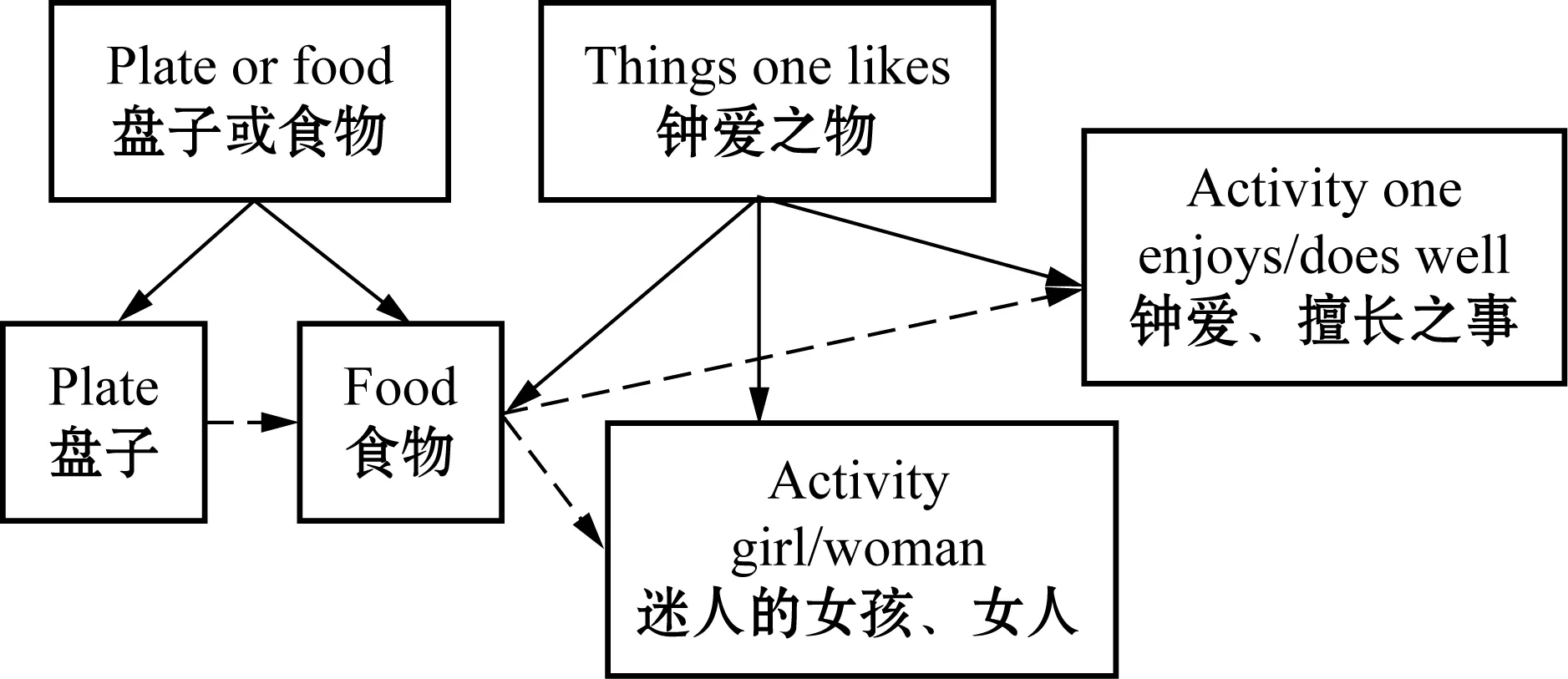

不同的是,在转喻网络中,本体和喻体却没有共同的上层图式,如图5所示,dish可与plate近义,指盛食物的器具,也能够转指所盛的食物。但二者却不能抽象出一个共同的上层图式如“碟子或食物”。

隐喻和转喻既有不同,也有交叉、过渡和重叠,如图5中dish又拓展出“迷人的女孩、女人”之意。认知语言学发展的这30年,也是隐喻转喻研究迅速发展的30年。“没有隐喻研究,很难想象当今认知语言学的发展。没有对隐喻的探索,这个语言学分支的发展历程也许要缓慢很多。”(Hamilton 2004:104),这一点在我国的认知语言学研究领域尤为明显。我们统计了我国几种主要的语言类核心刊物20年来发表的认知语言学论文,其中隐喻、转喻研究的数量遥遥领先——达总数的百分之二十。

图5 “dish”的转喻网络示例

隐喻、转喻网络一方面为隐喻、转喻作为重要的认知机制对意义进行的衍生和引申过程提供了有效的呈现工具,另一方面,也为隐喻、转喻的识别、区分和交叉、重叠等联系提供了可视化的呈现工具和有效的解释。

6.结语

Hudson(2001:50-51)指出,只有网络能够作为扩散激活的数据库,由此我们认为网络模型决非一个符号问题。另外语义启动等实验也为网络的心理真实性提供了证据。同时,词项语法和认知语法之间的共同点却完全是出自各自独立的发展,这一点本身是最令人鼓舞的,因为这说明这些理论是事实驱动而非个人历史背景所致。不仅如此,构式语法理论也认为,“构式是形式与意义的结合体,有关语言的所有的知识可用构式的网络来建构,并以原型构式为基础形成‘家族相似性’构式”(严辰松2006)。林杏光(1999)也认为要真正解决汉语词类的处理问题,需要依靠概念层次网络理论,网络模型能抓住汉语以词义组合方式来实现形态变化的特点,绕过词性等表层现象,直接进入语义层面,通过概念关联来探求它的句法功能,从而通过概念激活方式彻底解决了汉语“词无定义、类无定职”的困扰。

认知网络观能够弥补传统范畴观只注重范畴成员和上级图式之间完全吻合或毫不吻合情况的缺点,增加对范畴成员渐进性拓展的关注。同时,范畴成员也受到激活点的新近程度、使用频率、联系紧密程度等影响而呈现出动态性。目前,网络模型在词汇、词类研究方面贡献最为突出,如张绍全(2010)利用可视化的词汇多义网络模型对学生的多义词习得进行了实证研究,张晓东(2003)分析了网络模型对英语词汇习得的启示,林杏光(1999)指出了网络模型对汉语词类处理问题的解释力等。

网络模型有它本身的局限性,不能指望连接主义的神经网络会给语言学带来一副万能的灵丹妙药(袁毓林1998:57)。具体语言使用带来的不同网络激活点的选择,概念激活的规律及限制条件,隐喻、转喻网络的建立及其认知机制,网络形成的任意性与客观性等都是后续研究值得探索的课题。

附注:

① Hudson(2001:50)指出“虽然认知语言学还只是一个很宽泛的概念,但是其中三种理论能够对语言结构作出较好的解释,那就是认知语法、构式语法和词项语法”。

Allwood, J.2003.Meaning potentials and context: Some consequences for the analysis of variation in meaning [A].In C.Hubert, R.Dirven & J.R.Taylor (eds.).CognitiveApproachestoLexicalSemantics[C].Berlin/New York: Mouton de Gruyter.29-65.

Hamilton, C.A.2004.The review onMetaphorinCognitiveLinguistics[J].CognitiveLinguistics15(1): 104-12.

Hudson, R.2001.Language as a cognitive network [A].In Hanne Gram Simonsen & Rolf Theil Endresen (eds.).ACognitiveApproachtotheVerb:MorphologicalandConstructionalPerspectives[C].Berlin: Mouton de Gruyter.49-72.

Hudson, R.2007.WordGrammar[M].Oxford: Oxford University Press.

Lakoff, G.1987.Women,Fire,andDangerousThings:WhatCategoriesRevealabouttheMind[M].Chicago & London: University of Chicago Press.

Langacker, R.W.1987.FoundationsofCognitiveGrammar,vol.1,TheoreticalPrerequisites[M].Stanford: Stanford University Press.

Langacker, R.W.1990.Concept,ImageandSymbol:TheCognitiveBasisofGrammar[M].Berlin: Mouton de Gruyter.

Smith, M.B.2002.The polysemy of Germanes, iconicity and the notion of conceptual distance [J].CognitiveLinguistics13(1): 107-51.

Tuggy, David.2007.Schematicity [A].In Geeraerts Dirk & Hubert Cuyckens (eds.).TheOxfordHandbookofCognitiveLinguistics[C].Oxford: Oxford University Press.82-116.

Zlatev, J.2003.Polysemy or generality? [A].In C.Hubert, R.Dirven & J.R.Taylor (eds.).CognitiveApproachestoLexicalSemantics[C].Berlin/NewYork: Mouton de Gruyter.447-94.

陈伟.2006.多维释义理论学理探析[J].广东外语外贸大学学报(1):69-73.

黄月华、白解红.2006.英语介词多义研究之我见——over例析[J].外语与外语教学(11):4-7.

廖光荣.2005.多义词范畴原型裂变、次范畴化及相关问题研究[J].外语与外语教学(10):12-13.

林杏光.1999.词汇语义学和计算语言学[M].北京:语文出版社.

刘宇红.2004.R.W.Langacker认知语法述评[J].外语研究(4):6-11.

束定芳、唐树华.2008.认知词汇语义学回眸[A].束定芳.语言研究的语用和认知视角——贺徐盛桓先生70华诞[C].上海:上海外语教育出版社.115-45.

严辰松.2006.构式语法论要[J].解放军外国语学院学报(4):6-11.

袁毓林.1998.语言的认知加工和计算分析[M].北京:北京大学出版社.

张绍全.2010.英语专业学生多义词习得的认知语言学研究[J].外国语文(8):101-7.

张晓东.2003.分层网络模型与激活扩散模型对英语词汇教学的启示[J].北京第二外国语学院学报(6):36-42.