北派筝曲音乐风格的形成与其地域音乐文化的关系

2012-11-29李婷婷

王 喆 李婷婷

(1.铜陵学院,安徽 铜陵 244000;2.铜陵市天津路小学,安徽 铜陵 244000)

古筝艺术是一门有着悠久历史的中国传统器乐艺术,筝在我国的发展至少已有二千三百多年的历史了,据古书记载,“筝”名之由来是与它的音响效果有着一定关系的,如东汉.刘熙在《释名.雅乐器》中记载了:“筝,施弦高、急,铮铮然也。”据目前的文献资料和出土资料来看,最早记载筝的文献是汉代司马迁所著的 《史记·李斯列传》中记载有“击翁叩缶,弹筝搏髀,而歌乎呜呜,快耳者,真秦之声也。”[1]可见古筝音乐由来已久,在我国的历史长河中留下了它绵长而又深刻的脚印。不论在哪个历史时期筝的演奏与发展都活跃于民间音乐生活中。在民间音乐这一肥沃的文化土壤中扎根为古筝展开流派纷呈的局面奠定了良好的基础。

一、北派筝曲的音乐风格

1.筝曲流派的形成

筝在如此漫长的历史过程中,不断受到各地人民的追捧和喜欢,不同地域的民间音乐元素慢慢开始融入到古筝音乐中来,古筝音乐因为受到了当地环境、文化、语言等等因素的影响,就形成了不同的音乐风格,从而产生了以地方特色为依据的众多古筝流派,如“秦筝”的发源地陕西筝;声高而靡靡被称为“郑卫之音”的河南筝;齐鲁雅韶的山东筝;武林逸韵的浙江筝;闽南诏安的福建筝;韩江丝竹的潮州筝;中州古调的客家筝以及内蒙草原风韵的蒙古筝、延边地区的朝鲜筝等等,可谓是流派纷呈。

在历史发展中,北方音乐形成了豪放、遒劲的风格,而南方音乐则形成了含蓄、柔美的风格,彼此形成了鲜明的刚柔对比。南北音乐风格的差异在中国各种传统音乐门类当中体现得淋漓尽致,无论是各地的民间乐种,还是胡琴、竹笛、古筝等民族器乐独奏艺术,无一不表现出北刚南柔的风格差异。

在众多的筝派中,人们最初习惯性地将地理位置上相毗邻的河南筝与山东筝同称为北方筝派,现今也有将古称“秦筝”的陕西筝归为北方筝派;而南方的筝派主要以客家筝、潮州筝等为主要代表筝派,本文主要论述北方筝派的音乐风格极其特点,南方筝派本文在此将不赘述。

2.北派筝曲的音调来源

中国传统器乐独奏艺术与中国民间音乐联系非常紧密,论及筝乐的音调来源,自然应该到与之相关的民间音乐当中去寻找其源头。

河南地区的古筝长期依存于河南的说唱音乐和戏曲音乐,河南筝曲的形成与河南豫剧、河南大调曲子、河南曲剧等民间戏曲、说唱音乐密切相关。河南曲子是历史悠久的河南民间说唱音乐,在南阳地区十分兴旺,所以又被称作“南阳鼓子曲”,筝是其中重要的伴奏乐器,同时也可以脱离说唱而独立演奏。鼓子曲包含牌子和杂牌两类,牌子称为大调,杂牌曲调活泼易于上口,又叫小调。传统的河南筝曲主要由大调曲子中的“板头曲”和“小调曲子”两部分组成。板头曲来自于明代在河南民间流行着的一种叫做“弦索”的民间音乐,它是以筝、琵琶、三弦为重要主奏乐器,辅以月琴、二胡、软弓京胡等乐器共同演奏的合奏曲。其中筝、琵琶、三弦这三种乐器可以分别进行独奏。正是因为存在这种关系,河南筝曲很多就来自于板头曲。小调曲子来源于鼓子曲中的杂牌,也是河南筝曲的一个重要来源。[2]

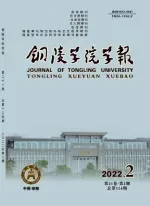

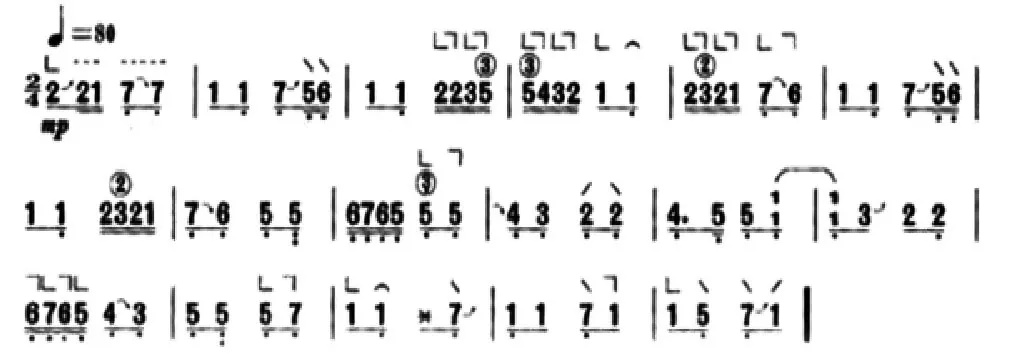

谱例1:

打雁

上谱例来自于河南板头曲的筝曲《打雁》,旋律来自河南民间音乐常用的老八板音调,富有河南旋法特色的艺术特征,使得乐曲既具有粗犷、雄浑的北方音乐整体风格,又具有河南地区浑厚纯朴,泼辣高亢的地方音乐韵味。

北方地区的另一筝派——山东筝派,其音乐也来自于山东民间音乐大板曲和小板曲。大板曲与山东琴书有着密切的关系,它一般是在山东琴书泛唱结束后由古筝、扬琴、琵琶、三弦、胡琴等乐器组成的丝弦乐队演奏的《碰八板》等乐曲。小板曲是指山东琴书中的唱腔和前奏、间奏曲牌,它们具有单纯、质朴、通俗易懂的特点。经过古筝艺人们长期地演奏和加工,可以成为独立完整的筝曲。[3]山东传统音乐粗犷、刚健、激越的艺术风格充分体现在山东筝乐当中。如《琴韵》、《书韵》等山东筝曲中都有这样的风格体现。

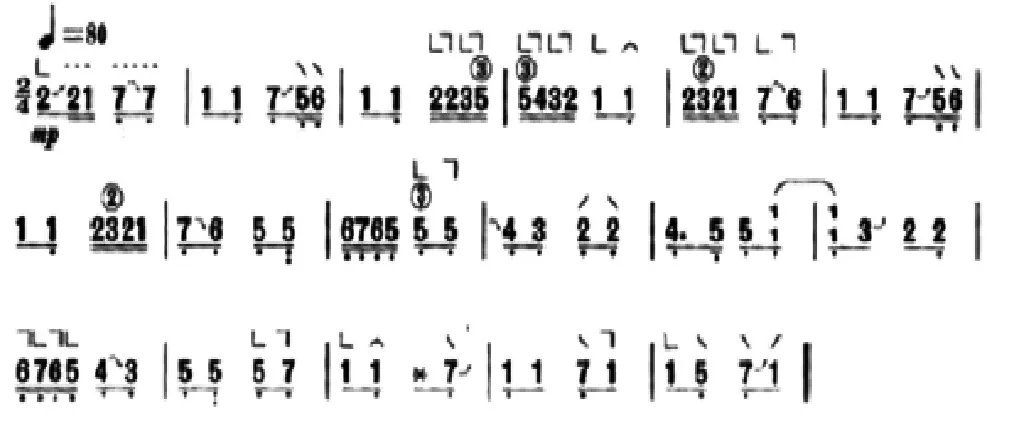

谱例2:

琴韵

通过上文对北方几个主要筝派的音调来源进行梳理,可以说明,北派筝乐都与当地的民间音乐有着非常紧密的渊源关系。从山东和河南筝曲的音调来源可以看出,北方筝乐之所以具有粗犷、雄浑的音乐风格,首先取决于其具有北方传统音乐粗犷、雄浑的音调。所以说,音调来源是形成南北筝乐不同音乐风格的首要条件。

3.北派筝曲的音阶结构

音阶是展现音乐风格最基本的元素,音阶结构首先决定了音乐中乐音运用的不同。中国传统音乐所用音阶的南北之别,主要体现在北方音乐多七声音阶,而南方音乐多五声音阶。无论是民歌、说唱还是戏曲,在音阶的选择上无一不遵循这一规律。古筝作为中国传统音乐的物质载体,其音乐本身就来源于各地的各种传统音乐,所以,在音阶结构上也基本上遵循了北七南五的艺术规律。

谱例3:

清风弄竹

在上例曲谱中,山东筝曲《清风弄竹》的旋律中出现了多个变宫音“7”,在全曲中还出现了变徵音“﹟4”,是一首典型的七声雅乐筝曲。当然,对于北七南五的音阶结构的选择并不是按南北地域绝对的遵循,从音乐特征上来看,潮州音乐与陕西秦腔、碗碗腔和眉户等戏曲音乐对“7”“4”两个变音在运用上十分相似。[4]而客家筝乐是客家人在历史战乱中向南群体迁移时带到现今所居住的地域的,自然也依然采用七声音阶。

从整体来说,北方筝派采用七声音阶。七声音阶由于加入了变宫、闰、清角、变徵四个偏音,音阶结构相比五声音阶来说显得更为复杂,在音乐情绪对比上也显得更为丰富,而五声音阶的宫、商、角、徴、羽五个音级每个音都可以作为调式主音,在中国传统音乐中,其稳定性显然要强于偏音。七声音阶因加入偏音而在音乐情绪上具有更强的艺术表现张力。当然,音乐情绪的张力之所以增强,跟旋律发展手法、板式变化等方面都有关系,音阶结构的变化只是其中一个方面,但必然是不能忽视的一方面。由此可见,北派筝曲在音阶结构上的选择及其所表现出来的音乐特征是符合中国传统音乐的音阶结构选择规律的。

4.北派筝曲的音乐结构

在各地民间音乐中,普遍存在一首源远流长的民间乐曲——《老八板》,二百年来流行于全国各地,演出形式从弦索、丝竹、筝曲、琵琶曲扩展到民歌、歌舞和戏曲,并因旋律、节拍、节奏、速度、调式、织体和曲式结构的变化而产生了形形色色的变体,可以说,《老八板》是流行地区最广、演出形式最为多样、变体和异名最多的一首民间乐曲。[5]由于南北筝派长期各自依存于当地的民间乐种和曲种之中,这种“八板体”音乐结构的乐曲大量出现在南北筝派之中。

在北方筝派中,老八板及其变体成为北方筝曲的主要音乐结构。如山东筝派的传统乐曲,大都是六十八板的小曲。山东筝曲的“八板体”结构,每首乐曲都由八个乐句组成,记作一板、二板、三板……八板,这八板也就是乐曲的八个乐句。除第五乐句外,每乐句又为八拍(板),其中第五乐句另加四拍为十二拍,八个乐句组成的乐曲共为六十八拍(板)。[6]与老八板的音调不同的是,五声音阶变成了七声音阶。乐曲多在老八板曲调的基础上采用加花变奏的手法使旋律变得更密集、丰富,但依然可以清晰找到老八板的旋律骨架。“八板体”筝曲由于结构短小,在民间,常常将几个小曲放在一起形成套曲的形式来联奏,如《琴韵》、《风摆翠竹》、《夜静銮铃》、《书韵》 四首小曲都是六十八板的筝曲,常放在一起联奏。山东筝曲的曲调主要与我过的传统曲牌老八板息息相关,所谓曲调关系,是指筝曲由《老八板》之曲调(也包含曲体)直接演变而成,可以直观《老八板》全貌的山东筝曲当属此类。所谓曲体关系,则指筝曲只因袭了“八板结构”,而在曲调上与《老八板》没有直接关联,不易辨别《老八板》全貌的山东筝曲当属此类。为了涵盖这两种与《老八板》相关的筝曲体例,人们创造了“八板体”这个名词来指代。山东筝曲的四个代表曲目《琴韵》、《风摆翠竹》、《夜静銮铃》、《书韵》中都可以看到《老八板》的影子。如下例:

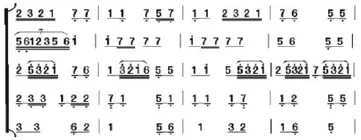

谱例4:

河南筝曲与山东筝曲情况差不多,河南筝曲主要来自河南板头曲及鼓子曲中的杂牌。河南曲子板头曲的大部分曲目的原体曲是《单八板》,如《花八板》、《萧妃舞》、《高山流水》、《和番》等等,它们的明显特征是有“八板头”,并依68板或34板的长度定格。如下谱河南筝曲《高山流水》的部分曲谱。

谱例5:

高山流水

从河南板头曲中分离出来的河南筝曲自然也承袭了板头曲的“八板体”结构。但河南筝曲采用河南曲子的音调和七声雅乐音阶,使乐曲极富河南地方韵味。河南筝派的“八板体”筝曲很多都是六十八小节的结构,一般不需联奏可自成一曲。但有的河南“八板体”筝曲,采用河南曲子板头曲的板式变化体,在速度上一般由慢到快,分为慢板、中板、快板三个部分,或只演奏其中两个部分。慢板和中板通常每板一拍,八板八句,慢板和中板各有三十四小节,构成一个完整的乐曲。

陕西筝派由于一度在历史上失传,近年来,在“秦筝归秦”的学术思想指导下,陕西的专业筝人才依据地方戏曲秦腔、眉户、碗碗腔及大型器乐演奏形式西安鼓乐,以及民歌、说唱形式道情、愉林小曲等乐种进行挖掘、整理、改编、创作了大量的陕西筝曲,如陕西筝曲《剪剪花》、《大金钱》、《扫雪》、《道情》、《凄凉曲》、《姜女泪》等都是由陕西的迷胡曲牌改编而成;《掐蒜苔》、《小小船》、《五更鼓》、《唤娇娘》等都是与榆林小曲关系密切。所以,陕西筝曲少见“八板体”结构。以下是《姜女泪》的部分曲谱,分析后可看出音乐中没有“八板体”的音乐结构特点。由于北方民歌小调多为上下呼应的两句式乐段结构,或由两句式发展成的一上两下或两上一下式乐段结构,陕西筝曲的首段往往也多为这种乐段结构。

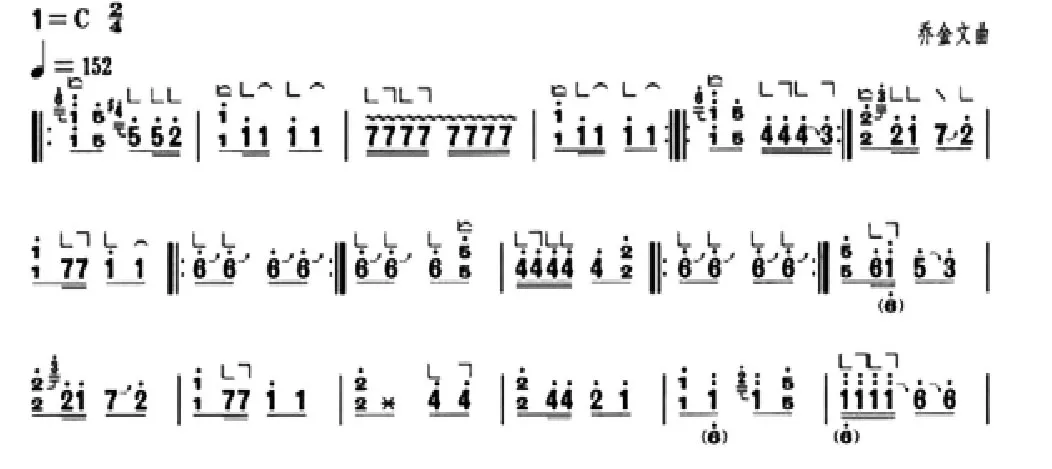

谱例6:

扫雪

上例为陕西筝曲《扫雪》的第一段,乐段为上下呼应式两句结构,八小节一个乐句,第一句三个乐汇,两短一长,落音为属音徴。第二句的乐句结构与第一句一样,但在句末有个四小节的扩充,落音为主音宫。这种两句式乐段结构与南方民歌小调的多乐句结构形成鲜明的对比,这一对比在南北筝曲中也得以体现。

从山东、河南、陕西三个具有代表性的北方筝派的音乐结构来看,“八板体”结构成为山东、河南筝派最主要的音乐结构,而陕西筝曲的曲牌和民歌体音乐结构则更能体现出北方音乐风格。

二、地域性文化特征对北派筝曲产生的影响

1.筝派的形成与地域性关系

正如乔建中先生在其文《音地关系探微》中论述道:“音乐行为作为人类的实践活动之一,与地理环境之间有着比其他文化现象更为密切的关系,古人说:‘凡音之起,由人心生也;人心之动,物使之然也,感于物而动,故形于声’、‘广谷大川异制,民生期间者易俗’前者言‘物’(环境)为‘声’(音乐)之基因,并对物、声、人三者关系做了整体把握;后者则是有‘文化地理’思想的最早萌芽”[7]。

乔先生所列举的两段文献说明了我们的祖先早在数千年前就已经开始注意到了环境与文化之间是有着相互渗透的关系的。正如人文地理学的基础观点之一是这样的:人文现象的分布、变化、扩散以及人类社会活动的空间结构总要程度不等地受到相关地域、地貌、山川、江河、海洋、气候等地理因素影响。地理现象的区域性差异制约着文化现象的区域性差异,由于地理因素的稳固状态,这种制约也具有相对的稳定性,因此,地域性特征才成了所有民间文化的基础特征之一。

北方的三个代表筝派分别属于齐鲁区、郑卫区、秦陇区等文化区,此三个文化区之间有黄河贯通其中,这也使它们在音乐文化上有了些许相似之处,从而河南、山东、陕西筝派更是有了“一脉相承”之源。三个音乐区在地貌类型上也是相当接近的,都是我国北方地区的典型地貌——平原地形,这就是三地音乐文化有相似之处的主要原因了。我国的平原地区,地势低平坦荡,面积辽阔广大,是重要的农耕区和人口密集区,在这种地理环境和生活背景下孕育出的我国北方筝艺流派具有热情奔放、明快开朗的共同特点。

2.地方戏曲、曲艺对筝派风格的影响

北方筝派的三个代表筝派为山东筝、河南筝、陕西筝。筝在其发展轨迹中有很长一段时间是担任着给当地的其他民间音乐伴奏的角色,所以民间音乐的各种因素都对筝乐的风格形成起着重要作用。下面分别论述三个筝派与当地的民间音乐的相互融合、相互影响。

山东筝与流行于这里的民间音乐“山东琴曲”、“山东琴书”有密切的联系。前者是一种由筝、扬琴、琵琶、胡琴等演奏的民间器乐合奏形式,因为筝在合奏中担任主奏,地位重要,所以山东琴曲又被称为山东筝曲。后者则是一种发源于鲁西南、深为鲁人喜爱并具全国影响的民间说唱艺术形式,筝也为主要伴奏乐器。山东筝曲不仅从中吸收了一些唱腔曲牌,而且其装饰性润腔手法也多有对琴书的借鉴吸收,使音乐充满浓郁的齐鲁地方韵味。现在,传统的山东筝曲分为“大板曲”和“小板曲”两种,“大板曲”直接出自山东琴曲,“小板曲”则源于山东琴书。由于筝在山东琴书中是作为中低音的伴奏乐器来使用,演奏中坠琴奏旋律以“保腔”,筝则运用“花指”手法来填充空白,并烘托明快的气氛,达到“填腔”的目的。这种演奏形式成了山东筝“花指”的技术特点和在记谱中突出“花”字的记谱特点。如《凤翔歌》就是吸收了山东琴书的曲牌改编而成。

谱例7:

凤翔歌

河南筝是河南大调曲子(亦称“鼓子曲”)民间弦索手队的主要乐器。河南筝派主要流传于河南省境内。传统的河南筝曲主要来源于“河南大调曲子”。“河南大调曲子”,原称“鼓子曲”,是从明朝中叶至清朝乾隆年间流行在开封的小曲为基础逐渐演化而来的,后流传于洛阳、南阳等地。清末民初,有人将鼓子曲中易于传唱的小曲、杂调作为民间歌舞踩高跷的曲子,名为“小调曲”,即为河南曲剧前身。之后,洛阳、开封等地的鼓子曲衰微,唯独南阳一支独存,并有新的发展,为有别于“小调曲”而称“大调曲子”或“南阳大调曲子”,延续至今。其伴奏乐器以古筝、三弦、琵琶的演奏最有特点,另有月琴、扬琴、胡琴、四胡、洞箫、板、八角鼓等。除了传统筝曲外,近五十年来也出现许多以河南筝技法为主的创作乐曲,它们大多是在民间乐曲、河南梆子、曲剧等戏曲曲艺基础上加以改编而成的。著名的有:曹东扶的《闹元宵》,任清志的《新开板》、《幸福渠》,乔金文的《汉江韵》等。

谱例8:

汉江韵

曾也有人认为陕西民间已经没有筝这种乐器,也不存在陕西筝派。但从榆林小曲伴奏乐队中仍应用着筝的事实及筝演奏具有相当的程式化,证明筝派艺术在它的发祥地——陕西,仍然存在。[8]由于秦筝长期为眉户、榆林小曲伴奏,所以有许多秦筝曲都直接来自眉户和榆林小曲。例如《掐蒜苔》是榆林小曲的重要曲牌;《凄凉曲》是眉户音乐中的典型曲目。

谱例9:

凄凉曲

通过以上分析,可见筝曲在各地的发展是深深扎根与当地的民间音乐之中的,所以筝派的风格上也深深打上了民间音乐风格的烙印。

3.地方语言对筝派风格的影响

筝乐在北方的发展过程中,由于与当地戏曲、说唱等民间音乐的借鉴,融汇密不可分。所以在它的发展过程中形成了由方言到声乐歌曲再到器乐曲的转型。自然,在它的音乐中时常会带着当地的语言音调、民俗风化、音乐风格等种种文化背景的烙印,并且在此之中也会直接反应出当地曲调曲式惯用的逻辑形式和各地方言的润腔方式,因而形成了明显的地方特色。

我们仍然以上一章节“北派筝曲的音乐结构”中所举的《老八板》为例,河南筝曲中的《八板》所用的韵腔风格源于河南大调曲子;而山东筝派中的这一乐曲则与山东吕剧相关。

由此可见,它们都与声乐有着一定联系,这其中若不是方言在潜移默化地影响,各派所奏的《八板》不会有这么大的差距,筝乐流派也不会如此异彩纷呈,汉族北方语言大多只用四个不同的声调,调值的起伏也较大,因此山东、河南的筝乐跳进较多,曲调的运动力度感也较强。这对北派筝曲的旋法也产生了一定影响。

谱例10:

琴韵

上谱例10是山东筝曲《琴韵》中的一小段,可以看出此段大量地运用了右手的“托、劈”指法,左手则是有一些级进音程的划奏音,这也体现出了山东方言浑厚明朗中不乏婉转优美的特点。

谱例11:

道情

谱例11是陕西筝曲《道情》的部分曲谱,陕西方言中的特点是元音响度较大,音峰和音谷之间的音程也大,从上例中就可以看出陕西筝曲旋律起伏较大,多出现四五度的大跳。

4.地域性文化差异对北派筝曲的旋法的影响

由于北方地区的传统音乐在音阶结构、音乐语汇等基本元素方面有着各自独特的艺术特点,在旋律发展手法上也形成了不同特色。一般认为,北方传统筝曲的旋律进行多大跳,音域宽广,因而音乐情绪往往比较高亢、激越、雄浑。

这种风格的形成其原因还是来自于地域文化的差异。被孔子誉为“杀伐之域”的北方地区多平原、高原,地势相对平坦。由于干旱少雨,气候条件不如南方温和、湿润,所以农作物不如南方地区容易成活,使得北方的饮食不如南方丰富、细腻,且中国历史上的战争多在北方地区,使得这里的人们剽悍、强健,在性格上很豪爽、直率。北方地区的地理环境、气候条件、饮食文化等都是一个个文化丛,这些文化丛都具有或使得这一地区形成一个相同或相似的文化特质——刚。这一刚性的文化圈在长年累月的文化积累中逐渐注入到人们的性格之中,并内化为一种审美观念。当这一审美观念外化到音乐这一艺术形式上时,它要求音乐也必须具备刚性的审美和文化特质。而音乐旋律表现刚性的方式主要是采用跳进的方式来体现,所以,北方传统音乐旋律往往大跳多,音域广,旋律跌宕起伏,充满巨大的情感表现张力,适合表现大起大落、大悲大喜的情绪情感和直抒胸臆的抒情方式。北方传统音乐旋律大跳多、音域广的特质又与北方方言调值变化大,共鸣浑厚的特性同具粗犷特质。所以说,北方传统音乐多大跳、音域广的旋律发展手法完全是由北方文化圈的文化特性决定的,北方筝曲作为北方传统音乐文化的物质载体只能适应和接受这一地域文化的艺术规律。事实上,我们如果对北方筝曲进行分析,在旋律发展手法上,北方筝乐如实地体现了多大跳、音域广的艺术特征,这使得旋律线条跌宕起伏,音乐彰显出一种豪爽之气。

三、结语

本文从北派筝曲音乐风格的形成、地域性文化对其的影响两方面进行了论述,在论述过程中我们不难发现,地域性特点对这一区域的生活文化、意识形态都有着举足轻重的影响力,然而对音乐风格的形成更是最重要的原因之一。北派筝曲音乐风格的形成与北方地域音乐文化及北方民间音乐文化之间的地理条件、生产生活方式、方言等方面的关系都十分密切,在源自民间音乐的北派筝曲得以忠实的体现。因此,欲把握北派筝曲的音乐风格,首先要了解北派筝曲地域性音乐风格形成的文化属性,才能表现出北派筝曲所蕴含的文化内涵。

[1]焦文彬.秦筝史话[M].北京:中国文联出版社,2002.

[2]佟桂影.河南筝派初探[J].北方音乐,2009,(7).

[3]阎爱华.山东派古筝艺术探微[J].南京艺术学院学报(音乐及表演版),2003,(5).

[4]雷华.潮州筝乐及演奏风格[J].西安音乐学院硕士学位论文,2003.

[5]钱仁康.《老八板》源流考[J].音乐艺术,1990,(2).

[6]季胜男.山东筝的历史渊源及其艺术特点[J].交响,2006,(2).

[7]乔建中.音地关系探微[J].民族音乐,1990,(3).

[8]焦文彬.秦筝史话[M].北京:中国文联出版社,2002.