印楝育苗技术试验初报

2012-11-28李洪霞谭中月蔡小虎

李洪霞,谭中月,蔡小虎

(1.米易县林业局,四川米易 617200;2.攀枝花市林业局四川攀枝花市 617000;3.四川省林业科学研究院,四川成都 610081)

印楝属楝科(Meliaceae),乔木,树高6 m~15 m,耐干旱,适应干热河谷的立地条件,可开发用作农药、医药、肥料、饲料、燃料、建筑材料和化工原料等,具有重要的经济价值。本项目重点对印楝的育苗几个关键环节进行探讨,为生产提供育苗技术支撑。

1 材料与方法

1.1 从云南省元谋县引入的新鲜种子,当年8月份采集种子,种子采收后,于室内常温贮藏,保持通风透气,从采收到开展试验时间在5 d以内。其它材料如基质成分、药品等均按试验设计准备。

1.2 试验方法

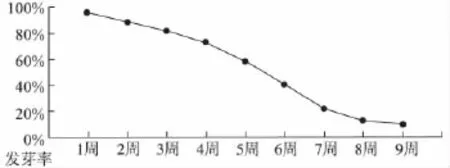

1.2.1 贮藏期对印楝种子发芽率的影响

试验种子准备好后,于室内常温贮藏,保持通风透气。每周取种子100粒于沙床进行发芽试验,播种期严格按1周间隔,共9周。观察、记录和分析不同试验的发芽率的差异。

1.2.2 浸泡处理对印楝种子发芽率的影响

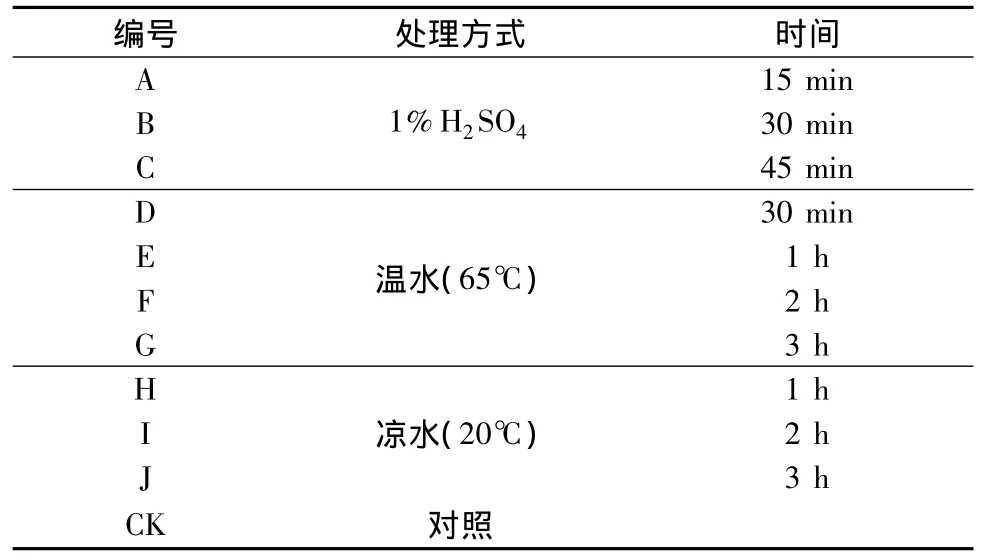

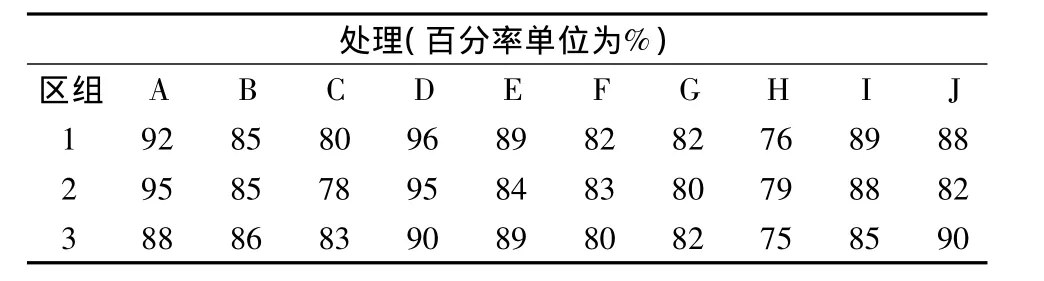

试验设计:分别用 1%H2SO4、温水(65℃)、凉水浸种,不同浸泡时间等组合,包括对照共11个处理(见表1),3次重复。每试验均选用100粒新鲜饱满种子,处理后进行发芽试验。

表1 印楝种子育苗对比试验Table 1 Comparative experiment of neem seed breeding

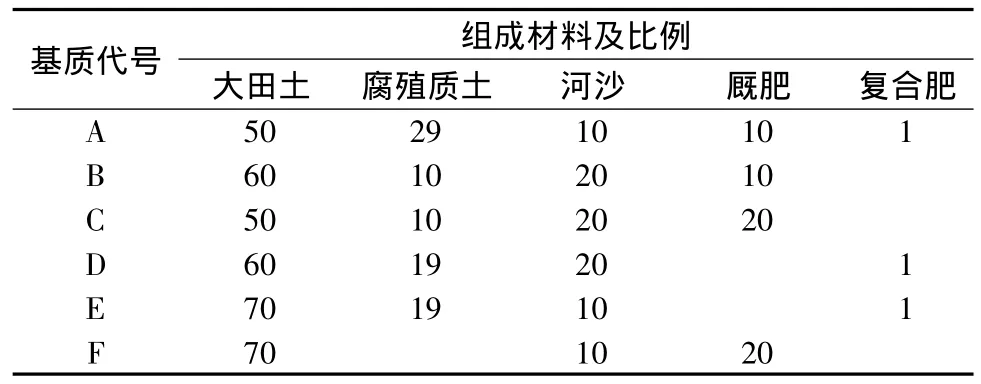

1.2.3 不同基质对育苗成效的影响

采用容器育苗的方式进行试验。育苗基质分6种代号、材料组成及比例见表2。将按照比例混合好并经过消好毒的基质放入容器中,再将经过发芽处理的种子播入袋内,每袋一颗种子。按随机区组组设计试验方案,各设3个区组。苗木出圃前对每个小区随机抽取50株苗木,去除附在苗木上的土壤,称苗木的重量,以生物量为指标进行比较分析。

表2 育苗基质组成情况Table 2 Breeding matrix composition

2 结果与分析

2.1 种子贮藏时期与发芽率关系

从实验中可以看出,印楝种子采收后,在没有经过特殊处理的情况下,其生活力逐渐下降,其发芽能力也迅速降低。贮藏3周时,种子发芽率80%左右。以后随贮藏时间的延长,种子发芽能力迅速下降,尤其在第4周至第7周,每周发芽率降低约10%,至第8周时,其发芽率降到20%以下(见图1)。因此,印楝种子育苗,应在采种后迅速播种(或沙床催芽),种子贮藏时间以不超过3周为宜。如果由于长途运输的需要或长时间以后才使用种子,必须用特殊方法贮藏。

图1 印楝种子发芽率随贮藏期延长走势图Fig.1 Trend chart of the neem seed germination rate along with the extension of storage time

2.2 浸泡处理对种子发芽率影响

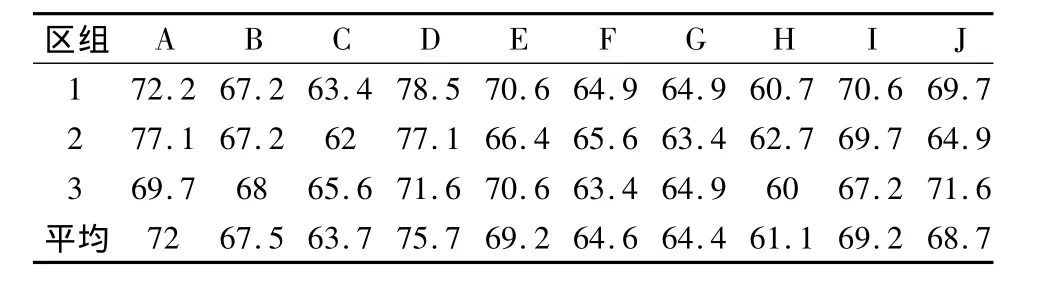

种子浸泡处理试验结果(见表3),处理D(65℃温水浸泡30 min)和处理A(1%H2SO4浸种15 min)效果最好,平均发芽率均达90%以上;对照和处理H(20℃凉水浸种1 h)效果最差,发芽率均低于80%。其他处理发芽率均在80% ~90%之间,每个处理反正弦平均值为:A=72 B=67.5 C=63.7 D=75.7 E=69.2 F=64.6 G=64.4 H=61.1 I=69.2 J=69.7 CK=60.5(见表4)后进行方差分析,结果见表5。

表3 种子不同浸泡处理的印楝发芽率Table 3 Germination rate of neem seeds treated by different soaking ways

表4 不同种子处理的印楝发芽率反正弦表Table 4 Arc sine table of germination rate of neem seeds treated by different soaking ways

表5 种子浸泡处理方差分析表Table 5 Variance analysis table of seeds soaking treatment

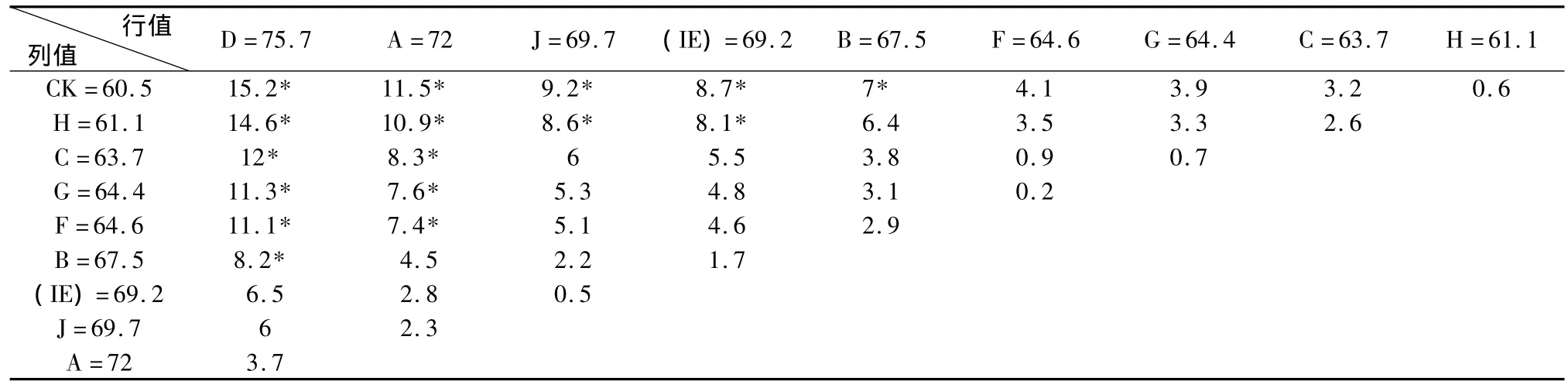

从表5可以看出,不同浸泡处理对种子发芽率的影响差异极显著。为了比较各个处理之间的差异,现进行多重比较分析(见表6)。多重比较显著水平a=0.05,查表得,则=6.89,和对照比,只有D、A 、J、I、E 、B 处理具有显著性差异,F、G、C 、H 无显著性差异。从上表可以看出,D、A两个处理与其它处理相比,绝大部分处理都具显著性差异,且D、A处理对种子发芽均具有明显的促进作用。因此,在育苗中可以采用这两种方式,即浸1%H2SO4浸泡15 min或65℃的温水浸泡30 min进行处理。

表6 不同处理对种子发芽率影响多重比较方差分析表Table 6 Multiple comparison variance analysis table of the effect of different treatments on the seed germination rate

2.3 不同基质对苗木生长影响

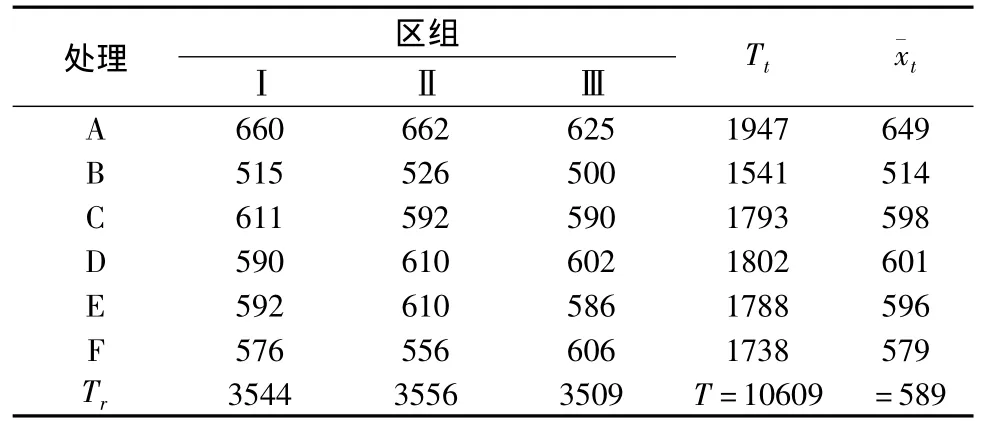

通过随机抽取每个试验小区50株供试苗木进行生物量测定,其结果如表7。

表7 印楝在不同基质中苗木生物量结果表Table 7 Neem seedlings biomass in the different media

对其进行方差分析。结果见表8。

表8 生物量方差分析Table 8 Variance analysis table of biomass

对区组间s2作F测验,结果表明3个区组间的没有显著差异。区组间差异与否并不是试验的目的,因此一般不作F测验。对基质s2作F测验,结果表明6个总体平均数间有显著的差异,需进一步作多重比较,以明了哪些处理间有显著差异,哪些处理间没有显著差异。

采用最小显著极差法(LSR法)来检测基质间相互比较的差异显著性。首先算得样本平均数标准误SE:

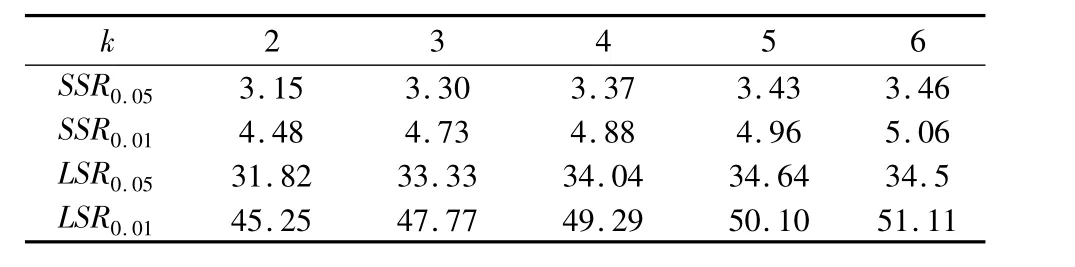

查SSR值表,当v=DFe=10时得k=2、3……6的SSR值,并根据公式 LSRa=SE×LSRa,算得SSR值列于表9,然后用字母标记法以表9的LSR衡量不同基质间苗木生物量差异显著性将比较结果列于表10。

表9 最小显著极差法测验值Table 9 LSD test value

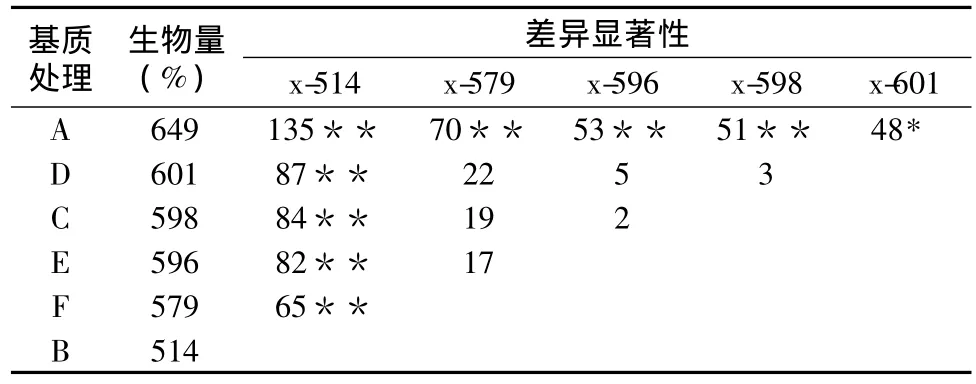

表10 方差分析表Table 10 Variance analysis table

结果表明:A基质与其它基质相比,均达到显著或极显著水平,B基质效果最差,所有其它基质均优于B基质,因此该基质不可取。D、C、E、F、D基质只极显著优于B基质,这几个基质之间无显著差异。因此,育苗时,可用A基质,即有用50%大田土(苗圃内本土)+29%腐质土+10%河沙+10%厩肥+1%的复合肥。

3 结论与讨论

3.1 贮存期对种子发芽率的影响

印楝种子寿命较短,采收后,在自然状态下,易失去活力。这是因为印楝种子内部所含物质是以淀粉为主,淀粉转化为可利用状态所需要的时间较短,同时被消耗所释放出的能量也较低,要满足种子微弱呼吸作用的需要就要消耗掉较多的淀粉,在单位时间内消耗的营养物质较多。另外,因为印楝种子含水量较高,种子细胞内出现自由水,使呼吸强度增强,呼吸性质由缺氧变为有氧呼吸,并放出大量水分和热量又被种子吸收,更加强了呼吸作用,并给微生物的活动创造了条件。所以印楝种子寿命较短。因此,在进行育苗时,尽量使用本地印楝种子,并要做到随采随用,对于由于种子不够或需从外面引入印楝种子时,一定要注意采用必要的措施进行贮藏,但以不超过3周为宜。

3.2 浸泡处理对印楝种子发芽率的影响

种子在适宜的湿度、温度和氧气的环境中才能发芽。在攀枝花,印楝育苗时间为9月~10月份,这时气温较高,能够满足印楝育苗的温度要求。主要要重点控制好湿度及氧气环境。印楝种子种皮较硬,在自然情况下,种子发芽率较低,且发芽不整齐,因此,为了有效提高印楝种子发芽率,播种之前进行浸泡处理,让种子较快并充分而不过量地吸收水分。这就要求在浸泡过程中,要把握好浸泡时间,太长让种子过量吸水抑制种子呼吸,太短使种子吸水太少延缓种子平均发芽速,降低发芽率。同时,采取一定温度的水液或加入一定浓度的其它物质(如:硫酸、盐酸等),可以通过温度或化学物质的作用,对种皮进行物理侵蚀或化学刺激,使种皮顺利破裂,加强种子内部酶的活性,使贮藏物质水解,转化为可溶性化合物,为胚所利用,促进种子发芽。但如果水温过高或加入的化学溶液浓度过大或浸泡时间过长,都有可能破坏种子结构,使种子失去活力。同时,在气温或水温较高的情况下,由于水分过多,还易使种子遭受病菌的感染,容易使种子溃烂变质而影响种子发芽率。因此,在本试验中,采用1%H2SO4浸种15 min和65℃温水浸种30 min,有效地提高了印楝种子发芽率。

3.3 不同基质对印楝苗木生长的影响

在苗木培育中,育苗基质对苗木的高茎生长、生物量的积聚以及苗木质量的影响都是比较大的。本试验在选择基质搭配时,一方面从基质的通气性、保水排水性、养分含量等方面选择基质的种类及比例,另一方面,按照就地就近取材的原则,考虑可操作性、成本等方面的因素进行选择。通过试验及分析表明,基质不同,苗木生物量有明显的差异。A基质即50%大田土(苗圃内本土)、29%腐质土、10%河沙、10%厩肥和1%的复合肥的育苗效果均明显优于其它几种基质,一是因为A基质内加入了大量的腐殖质土、厩肥及一定的复合肥,因此,基质内肥力条件较好,能够较好地满足苗木的生长,同时因为腐殖质土、厩肥比例较大,因此基质通气良好。

[1]赖永祺.印楝栽培[M].昆明:云南科技出版社,2003,1~6.

[2]杨荣喜.攀枝花干热河谷植被建设对策研究.攀枝花科技与信息,2001,26(4):18 ~19.

[3]张燕平,赖永琪,彭兴民.印楝的世界地理分布与引种栽培概况. 林业调查规划,2002,27(3):98~101.

[4]龚伟,胡庭兴,宫渊波,等.印楝在我国的引种与经营利用现状. 四川林业科技,2004,25(3):49~52.

[5]Randhawa N S and Parmar B S(eds.).Neem Research and Development[C].India.Society of Pesticide Science,1993,27 ~32.

[6]彭兴民,赖永琪,赵培仙,等.印楝采种育苗及造林技术初步研究[J].西南林学院学报,2001,21(3):134 ~137.

[7]方幸福.印楝育苗与造林技术[J].广西农业科学,2004,35(4):327~329.

[8]赵善欢.印楝引种试验初报[J].华南农业大学学报,1989,10(2):34~39.

[9]浙江科技大学.种子学[M].上海:上海科技出版社,1980,48~50.

[10]奥小平,富裕华,郝向春,等.容器育苗基质组成的研究[J].山西林业科技,1996,12(2):1 ~4.

[11]刁阳光,史景顺,罗利灵,等.金沙江干热河谷印楝适生区域选择初步研究[J].四川林业科技,2006,27(6):59 ~60.

[12]周 杰.印楝育苗技术[J].云南林业,2001,22(6):16.