政府公共支出结构对腐败的影响效应分析

2012-11-27徐静

徐 静

(中南财经政法大学 经济学院,湖北 武汉430073)

过去的30多年里,中国经济每年以10%左右的速度飞速增长,成为亚洲乃至全球最有活力的国家。然而在经济腾飞的背后,也潜伏着很多问题:收入不平等的加剧、人口老龄化的出现、环境问题的凸显、社保体系的不健全等等,这些都将制约中国成为强国的进程,而严重、普遍的腐败问题更是恶中之首。历史发展的经验证明,一国的经济结构、社会状况发生剧变的阶段,往往是腐败最严重的阶段。随着我国“体制外改革”的进行,制度漏洞加上主观因素,导致腐败现象在我国快速滋生和蔓延。尤其是进入转轨期以后,不完善的权力管理体制、不健全的监督机制、不规范的市场行为和官员道德素质不高等,导致腐败猖獗,成为危及经济增长、国家形象和社会稳定的重要因素。“贪如火,不遏则燎原;欲如水,不遏则滔天。”腐败对经济、社会、文化等领域的侵袭,使我国不得不重视腐败问题。本文试图通过寻找腐败背后的原因,据此构建有效的反腐败制度。

一、腐败影响因素的研究综述

(一)国外有关腐败影响因素的研究

经济学中的腐败,一般被界定为政府官员滥用公共权力以谋求私人利益的行为[1],它源于民众和政府官员之间缺乏监督的委托—代理关系。腐败的发生至少要具备三个条件:(1)权力的随意性,即官员有权随意地设计或者执行规章制度、政策法规;(2)经济租金,即权力的随意性使官员能够设租或者获取租金;(3)制度缺陷,即政治、行政和法律制度的缺陷使官员有滥用权力以设租或者获取租金的动机和可能性[2]。Klitgaard将腐败的基本要素总结为:腐败=垄断+处置权-责任-公共部门工资[3](P343—344)。据此,Rose-Ackerman、Tanzi等学者在以往相关研究的基础上,将导致腐败的因素划分为以下几类[4](P211-213):

1.政府过多的干预经济

很多学者指出,在其他条件相同时,官员越有权力影响经济生活,腐败就越容易滋生,错综复杂的政府管制是腐败的温床;相反,如果政府在经济运行中的干预越少,腐败程度将越低。Tanzi认为当政府管制过多时,腐败发生的概率较高。例如在税收领域,越难理解税收政策,腐败就越有可能发生;税务管理者的权力越大,产生的腐败就越多。同样的,政府支出和采购的规模对腐败也有很大的影响。如果政府对某种商品或者服务实行价格补贴,拥有决策权的官员有可能向获得补贴的人索取贿赂,这种现象在外汇、贷款、公共住房、教育、水电等领域都很常见[5]。Mauro和Kaufmann等人的研究均显示政府管制程度与腐败之间存在正相关关系。Ades和Di Tella认为欧洲的转型国家往往制定较多的行业政策,这些政策会导致官员滥用权力,因为他们有权决定哪些行业、行业中哪些企业能够得到国家的支持,以及如何分配补贴性贷款、税收返还等,所以行业政策刺激投资的同时,也提高了腐败程度。

Gatti研究了经济开放度与腐败程度的关系。她指出尽管进口与GDP的比率不是较好地解释腐败的变量,但是平均关税税率却是的,因为直接的政策扭曲(如高关税)比缺乏外国竞争更容易导致腐败的产生[6]。Kaufmann和 Wei以及Svesson认为较高的关税税率是官员追逐腐败收益的结果。Svesson的研究显示,接受外国援助的国家,其腐败程度往往随着援助的进入而升高,因此这些国家的民众并未因为得到外援而改善福利。

利用欧洲转轨国家的数据,Abed和Davoodi研究发现,结构改革的深度能够解释转轨国家腐败程度的差异,即私有化程度、价格自由化的程度、金融部门的自由化和竞争程度等都会对腐败水平造成影响。

2.公务员聘用和晋升机制的不合理

一国官僚系统的质量很大程度上取决于公务员聘用和晋升的机制。如果政治上任人唯亲、结党营私,甚至政府职位被公开或隐蔽售卖,这样任用的官员往往难以胜任或者动机不纯,并且更易涉及腐败。德国的社会学家Max Weber较早地说明了这一点。Rauch和Evans基于35个国家关于采用绩效原则进行聘用和升迁的程度指数,研究发现国际国家风险集团(ICRG)的腐败指数与各国公务员聘用和升迁的途径密切相关。

3.行政部门的低工资

长久以来,人们认为过低的薪水容易导致公务员滥用权力谋取私利。正是源于此,新加坡和中国香港先后从20世纪60~70年代开始提高公务员的福利待遇,公务员的收入往往高于他们在私人部门获得的收入。例如,新加坡参照世界上最大的跨国公司CEO的薪水来确定内阁大臣的薪水,而新加坡总统的收入是美国总统收入的好几倍。很多学者都认为这种工资政策是这两个地区腐败程度较低的重要原因。Tanzi和Lindbeck在研究1870~1970年间瑞典的腐败现象时发现,这段时间瑞典高层政府管理者的工资水平是产业工人的12~15倍,这直接导致了当时瑞典的低腐败程度现象。近些年来,学者们开始系统地、定量地分析腐败与政府公务员工资之间的关系。Van Rijchkeghem和Weder研究发现,在政府官员工资较低的国家,腐败程度确实较高。世界银行在1997年的《世界发展报告》中也证实了这一观点。以上两个研究均运用回归分析,发现公共部门的相对工资和官员腐败之间存在着显著的负相关关系。

4.低效的法律制裁和监督体系

关于法律制度能够影响腐败的观点,在理论上毋庸置疑。Becker和Stigler在研究犯罪经济学的经典文章中,建立了这样的等式:犯罪(例如贿赂)的成本=被逮捕的可能性×被判刑的可能性×可能的惩罚。以上3个“可能性”取决于制度的透明性、社会对腐败的态度以及贿赂负责反腐官员(例如警察和法院)的能力。Tanzi指出,实际上只有很少一部分腐败行为受到应有的惩罚,在很多国家,法律、法规作出的对腐败行为的惩罚力度往往与实际的惩罚力度之间存在巨大的差距,后者通常比前者宽松得多,这正是腐败在全球盛行的原因。

(二)国内有关腐败影响因素的研究

国内研究腐败的时间很长,相关论文也很多,它们大多采取叙述性描述,缺少实证检验,只是近年来才有相关的模型和计量分析。刘文革等建立了一个关于道德腐败的动态模型,研究了个体的道德观念、行为对腐败的影响,并提出“腐败道德陷阱”的观点,从官员道德、社会文化的角度解释了腐败活动猖獗的原因[7]。胡新明建立了包含腐败水平的随机动态模型,分析了腐败水平的影响因素,并根据模型中参数变量对腐败水平影响的分析结果给出了相应的反腐措施[8]。过勇通过对我国1978~2005年594个腐败要案的归案分析,认为我国转轨期的腐败来自于经济自由化、分权化、私有化和全球化过程中制度不完善导致的15种腐败机会。他分别核算了不同的腐败机会对腐败产生的影响,认为要从根本上遏制腐败,须从规范公共投资和公共采购等4个方面入手[9]。周黎安、陶婧运用中国各省1989~2004年的面板数据,通过固定效应模型和工具变量方法考察了地区政府规模、市场化等社会经济因素对腐败的影响,认为政府规模的扩大会增加地区腐败案件的发生率,其中党政部门规模上升1%,至少会带动腐败犯罪案件数提高0.168%~1%;FDI占GDP比例的提高会提高腐败程度,而进出口占GDP比例的提高却有助于降低腐败程度;民营化程度对腐败的影响则不确定[10]。吴一平、芮萌利用1989~2009年中国省级面板数据,采用联立方程模型估计了腐败对经济增长的影响,同时定量分析了经济增长、人力资本、政府规模和公务员工资水平对腐败的影响程度,为反腐败提供了理论上的支持[11]。

(三)简要评述

已有的腐败研究从政治、经济、文化等多个方面探讨了腐败的影响因素,并且提出了相应的反腐败对策,为各国制定反腐败政策提供了有价值的参考。同时,在研究方法上,最近的相关研究摈弃了单一的定性分析,对腐败的经济效应、各种反腐败措施的政策效应进行了定量分析,从而将政治学、社会学色彩浓重的腐败问题纳入经济学分析的范畴,既拓宽了经济学分析的领域,同时革新了腐败研究的分析工具。Ocampo说过:“瑞典和尼日利亚的腐败显然不是一回事,用同样的语言描述两种截然不同的情况只能带来迷惘。”[12](P166)同样的,中国的腐败以及反腐败问题具有鲜明的中国特色,本文以中国腐败问题作为研究主题,构建客观衡量中国各省市腐败水平的指标体系,克服了目前国际上通用的腐败指数过于主观的缺陷,以相对准确的本土化指标描述中国的腐败现状,从而为腐败的实证分析提供有力的工具。此外,已有的研究探讨过政府规模、市场化程度、官员道德等对腐败的影响效应[13],而鲜有文献分析政府公共支出结构对腐败水平的影响,尤其是从地方政府公共支出结构的角度,本文基于我国省级面板数据,定量分析地方政府公共支出结构的差异对腐败水平的影响效应,这正是本文可能的创新之处。

二、公共支出结构影响腐败水平的实证分析

在国内外腐败影响因素研究的基础上,本文构建一个客观的衡量腐败的指标体系,拟对影响腐败程度的各个可能性因素进行分析,估算它们对腐败的影响效应,从而为反腐败对策提供理论基础。

(一)变量的选取和数据的描述

1.腐败的客观衡量指数CI(Corruption Index)

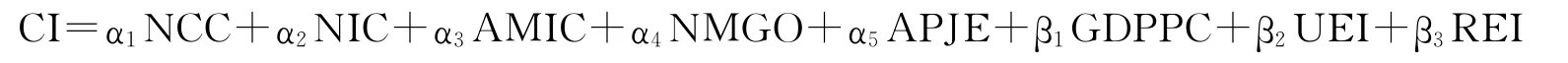

在腐败问题的研究上,大多数学者采用主观方法对腐败的程度进行描述。比较流行的腐败指数包括《全球竞争力报告》(GCR)、瑞士管理开发研究院(IMD)和《世界发展报告》(WDR)公布的腐败指数;欧洲“商业环境与企业运行调查报告”(BEEPS)的行政腐败指数(ACI);世界银行(WB)的国家俘获指数(SCI);国际国家风险集团(ICRG)使用的腐败评价指数;透明国际组织(TI)的腐败感知指数(CPI)和行贿指数 (BPI);世界银行研究所(WBI)的腐败控制指数(CCI)等。这些指数大多是建立在调查报告和专家评价的基础上,虽然具有一定的权威性,但是存在着感知差异导致的指标有偏性。本文借鉴Kaufmann、Kraay和Zoido-Lobató通过“非观测子成分”模型测算渎职指数以及Hall和Yago测算不透明贴水的做法,采用BP神经网络法建立一个衡量我国各省市腐败程度的指标体系CI。具体而言,本文选取5个直接反映腐败状况的客观指标:司法、检察部门每年查处的腐败案件数量(NCC)、大案要案数量(NIC)、涉案金额(AMIC)、县处级以上受处分人数(NMGO)、“三机关一部门”受处分人数(APJE)。这些指标与腐败之间存在直接的关系,是一个国家或地区腐败程度的风向标。此外,一般而言,经济规模、贫富差距对腐败也有一定的影响,为了剔除不同省市经济规模以及贫富差异对腐败程度的影响,本文选取了人均GDP(GDPPC)、城镇恩格尔系数(UEI)和农村恩格尔系数(REI)作为3个背景指标,从侧面反映经济增长等经济因素对腐败程度的间接影响。其中,5个客观指标来源于历年《中国检察年鉴》和《中国法律年鉴》,3个背景指标来源于历年《中国统计年鉴》。这样,就可以建立腐败指数CI的计算模型:

为了标准化,本文界定CI∈[0,1],同时,数值越大,代表腐败程度越高。根据Kaufmann、Tanzi以及Mauro构建腐败指数时确定权重的方法,本文将上面8项指标的期望权重设定为:α1=α3=α4=0.2,α2=α5=0.15,β1=0.05,β2=β3=0.025。对每个期望值在[-0.01,0.01]区间内进行随机变化后,通过MATLAB软件把其当做期望值进行仿真模拟,最后得到全国30个省市(重庆市的数据并于四川省内)在1989~2009年间的腐败指数。

2.解释变量的选取和特征

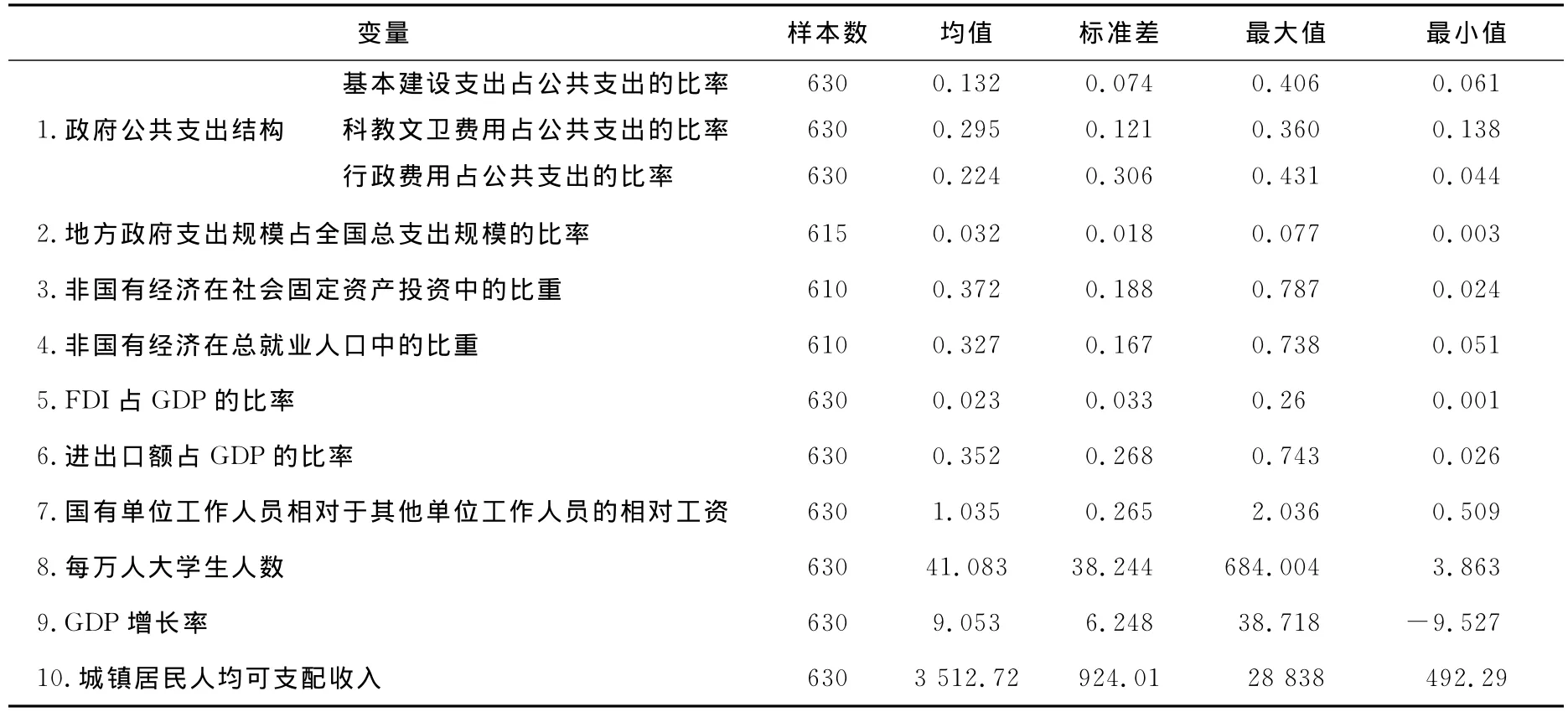

根据Barro、Mauro和Delavallade的研究,政府公共支出可分为寻租性支出和生产性支出,寻租性支出比重越高,越容易导致腐败的产生。在政府公共支出中,基本建设支出、行政管理费用和城市维护费等都属于寻租性支出,而企业挖潜改造资金、科技三项费用、抚恤和社会福利救济费、支援农村生产支出、科教文卫事业费支出则属于生产性支出。本文借鉴他们的研究,选取基本建设支出、行政管理费用支出代表寻租性支出,科教文卫事业费支出代表生产性支出,用这三项费用支出占公共支出的比率来衡量公共支出结构。另外,本文借鉴过勇的研究,考虑政府支出规模、市场化、效率工资、教育水平和经济发展水平5个方面的因素对腐败的影响效应[9]。具体来说,用地方政府支出规模占全国总支出规模的比率衡量政府支出规模;市场化分解为私有化和国际化,用非国有经济在社会固定资产投资中的比重和非国有经济在总就业人口中的比重衡量私有化水平,衡量国际化的指标包括FDI占GDP的比率和进出口额占GDP的比率。同时,借鉴Becker和Stigler以及Tanzi等关于效率工资的分析,以国有单位工作人员相对于其他单位工作人员的相对工资来衡量公务员的效率工资;借鉴Husted和LaPorta等人的观点,以每万人大学生人数来衡量教育水平。此外,以GDP增长率和城镇居民人均可支配收入作为衡量经济增长的两个指标。本文数据来源于各期《中国统计年鉴》和各省市统计年鉴,样本区间为1989~2009年。这些变量的统计性描述见表1,其中,由于某些年份部分数据无法查到,导致样本数存在差异。

(二)计量模型及分析结果

对比OLS估计,使用带时间虚拟变量的固定效应模型可以同时控制不随时间变化的地区固定因素和不随地区变化的宏观因素对回归结果的影响。故此,本文用固定效应模型对下述方程进行估计:

其中:CIit是第i个省第t年的腐败指数,Git为解释变量,代表政府公共支出结构,包括基本建设支出占公共支出的比率、科教文卫费用占公共支出的比率和行政费用占公共支出的比率等3个指标;Xit为控制变量,包括政府支出规模、市场化、效率工资、教育水平和经济发展水平等9个变量。γi是第i个省的固定效应,αt是第t年的虚拟变量,μit是随机扰动项。

表1 变量及其统计性描述

在运用固定效应模型进行分析前,为了克服变量之间的自相关问题,先对上述变量进行相关性检验,检验结果显示,各个变量之间没有相关性,其Sig值都超过了0.05,即在统计学意义上是不显著相关的,故在进行回归分析时可以不考虑各个变量的自相关性。表2列出的是利用Eviews 5.0软件得出的基本固定效应回归模型的估计结果。

表2 基本固定效应回归模型的估计结果

从表2可以看出,公共支出结构中寻租性支出和生产性支出的比例对腐败程度有着较大的影响,减小政府规模、提高私有化程度以及经济增长速度对腐败有一定的负效应。具体来说:

地方政府公共支出中,基本建设支出和行政费用支出的比例越高,腐败程度将越高;科教文卫费用支出的比例越高,腐败程度则越低。平均来说,基本建设费用、行政费用支出在公共支出中的比率各提高1%,腐败指数将分别提高0.20和0.26个单位,而科教文卫费用支出在公共支出中的比率提高1%,腐败指数将降低0.24个单位。由此可以认为,地方政府的寻租性支出越多,越容易导致腐败的产生和蔓延,而生产性支出越多,腐败水平会因此得以遏制。导致这种结果的原因在于,在基本建设和行政管理费用的支出和使用过程中,官员参与腐败的机会更多,尤其是在我国新旧经济体制并行的阶段,制度摩擦使得在公共道路、桥梁、水电、政府采购等方面存在巨额的制度租金,官员为了追逐这些租金,在基本设施建设、行政管理等方面更易产生腐败行为。相反,在教育、卫生、文化、社会福利等领域,寻租的可能性相对较小,所以在公共支出结构中,这类支出越高,腐败产生的可能性越小。

从表2中还可以看出,地方政府的支出规模对腐败有着显著的正面影响,这与大多数实证分析的结果相同,在制度质量低下的国家或地区,腐败尤其是公共部门的腐败,会随着政府支出规模的扩大而更加严重,进而影响到经济增长。提高私有化程度会有效抑制腐败。有人将“腐败、垄断和黑恶势力”看做是当今中国人民头上的三座大山,而其中,市场垄断是三座大山的经济基础。随着我国渐进式转轨的推进,一般竞争领域的垄断几乎寿终正寝,但公用事业领域仍被自然垄断或行政垄断部门把持。垄断企业垄断地位的形成,与贿赂官员密切相关;而当企业有了垄断利润,又可能把其中的一部分用于贿赂或变相贿赂政府官员。垄断会造成效率低下、资源浪费,并损害公众的福利,而私有化正是破除垄断的必要举措。虽然Soliakn和崔宇等质疑私有化在抑制腐败中的效应,但是本文的实证分析表明,私有化能够在很大程度上抑制腐败程度。

外商直接投资在GDP中的比重越大,则腐败指数越大,这说明FDI的流入导致腐败程度的加剧。这个结果比较令人惊讶,绝大多数研究证明,发展中国家,尤其是制度质量低下的发展中国家,引入外资将会使本国腐败程度有所下降。腐败分为3个层次:人腐败、制度腐败和文化腐败。《环球时报》中有文章认为,墨西哥、印度是制度腐败,即由于制度缺陷所造成的群体腐败,对社会的危害极大;而中国是人腐败,属于官员自身的行为,对社会的危害并不大[14]。但是,目前在很多具体的行业和领域,我国的腐败不仅仅只是人腐败,已经早就跨越为文化腐败了。整个社会,无论官员还是平民,都将腐败看成是一种“潜规则”,对此习以为常。此时,单纯依靠正式制度的改进和约束,已经无法控制腐败的蔓延和传播。虽然引进外商直接投资对控制腐败有着很好的效应,但是在存在文化腐败的行业和领域,由于腐败思想的影响深入行业内部,在华投资的外国企业只能“入乡随俗”,甚至“青出于蓝而胜于蓝”。这是造成本文研究结果与其他研究结论不同的主要原因。相反地,随着进出口占GDP比重的上升,腐败程度会降低,这说明经济的外向性对控制腐败有一定的作用。

与已有研究不同的还有提高公务员效率工资对抑制腐败的影响。本文的分析结果表明,当国有单位工作人员的相对工资上调时,腐败程度会随之上升。这明显与效率工资的思想相反。然而根据Tanzi的研究,工资与腐败程度之间的负相关关系只是存在于某一时间区域内[5],由于腐败还受到制度、官员道德等的影响,因而可能会出现本文中的结果,即无论工资多高,腐败仍然无法避免,这在反腐败的初期更为常见。另外,尽管我国公务员工资有逐年上升的趋势,但是由于制度漏洞的存在,导致腐败行为的收益率非常高,而因腐败受到的惩罚力度又不够,在这样的背景下公务员廉政的机会成本较高。因此,虽然相对工资上升了,但是在巨大的腐败收益的诱导下,腐败行为还是屡禁不止。

在回归分析中我们还发现,虽然经济增长率和人均收入水平的提高,对腐败有着预期的负效应,但是结果并不显著。这与周黎安、陶婧和Tanzi等的分析结论相同。另外,分析结果还表明,教育水平与腐败水平之间存在着同向变动关系但不显著,这与Glaeser和Saks等的研究结论不同,可能的原因在于我国文化中消极因素对腐败的助长作用。具体来说,目前我国片面注重学校教育,而忽视居民素质教育,随着学校教育水平的提高,官本位的政治文化、利本位的经济文化、情本位的关系文化、个体本位的边缘文化对个人的影响越深,腐败亚文化对社会各个领域的侵蚀越大,腐败程度就越高。

三、小结

影响腐败的因素有很多,包括经济因素和非经济因素。本文采用基本建设支出占公共支出的比率、科教文卫费用占公共支出的比率和行政费用占公共支出的比率等3个指标衡量公共支出结构,采用固定效应模型分析它们对腐败的影响效应,结果表明:代表寻租性支出的基本建设支出和行政费用支出,对腐败有着明显的正效应;代表生产性支出的科教文卫支出对腐败则有着一定的抑制作用。此外,模型还考察了政府支出规模、市场化、效率工资、教育水平和经济发展水平等5个方面对腐败的影响,分析结果表明:控制政府公共支出规模、提高私有化程度对控制腐败有着明显的正效应。相对来说,提高经济增长率和人均收入水平,对腐败有一定的抑制作用,但是作用不显著。从政策含义上讲,减少政府的寻租性支出和政府对经济的干预,对我国各省市控制腐败有着显著的作用。

腐败问题的研究意义深远。本文通过建立腐败的客观衡量指标,分析了政府公共支出结构对腐败的影响效应,为我国各地区反腐败提供了理论支持。然而,本文的研究存在两大不足,即腐败客观衡量指标的不完善性和腐败影响因素的不完备性。在今后的研究中,可以在客观指标的基础上,加入关于腐败的主观评价(来源于专家评价、企业家访谈、民众的问卷调查等),据此建立更加完善、科学的腐败衡量指标体系。中国的腐败具有鲜明的中国特色,在本文的研究中,忽略了我国经济、政治体制改革对腐败以及反腐败的影响,在今后的研究中,应该将我国的财政分权改革、政府机构改革等因素纳入分析框架。

[1]Shliefer,A.,Vishny,R.W.Corruption[J].Quarterly Journal of Economics,1993,(3):599—617.

[2]Toke S.Aidt.Economic Analysis of Corruption:A Survey[J].The Economic Journal,2003,113(491):F632—F652.

[3]Robert E.Klitgaard.Controlling Corruption[M].Berkeley:University of California Press,1988.

[4]Susan Rose-Ackerman.Corruption:A Study in Political Economy[M].New York:Academic Press,1978.

[5]Vito Tanzi.Corruption around the World:Causes Consequences,Scope,and Cures[Z].IMF Working Paper No.98/63,1998.

[6]Roberta Gatti.Explaining Corruption:Are Open Countries Less Corrupt?[Z].World Bank Working Paper No.87,1999.

[7]刘文革,张广中,曲振涛.道德文化、腐败与经济转型——对中国转型期一个基于道德腐败的经济学分析[J].经济研究,2003,(12):26—33.

[8]胡新明,唐齐鸣,汪红初.腐败水平与反腐措施的随机动态模型分析[J].经济数学,2006,(12):370—379.

[9]过勇.中国转轨期腐败特点和变化趋势的实证研究[J].公共管理评论,2008,(1):63—77.

[10]周黎安,陶婧.政府规模、市场化与地区腐败问题研究[J].经济研究,2009,(1):57—69.

[11]吴一平,芮萌.地区腐败、市场化与中国经济增长[J].管理世界,2010,(11):10—27.

[12]Schlesinger,T.J.,Meier,K.J.Variations in Corruption among the American States[C]//Heidenheimer,A.J.,Johnston,M.Political Corruption.New Brunswick,2000.

[13]傅汴玲.腐败综合治理研究综述[J].江汉论坛,2006,(7):134—137.

[14]本报编辑.印中俄企业上行贿榜前三 低收入国家腐败更严重[N].环球时报,2006-10-09(2).