中国国际贸易均衡与财税制度转型

2012-11-27陈志勇

陈志勇 范 雯

(中南财经政法大学 财政税务学院,湖北 武汉430073)

自1994年实行外汇体制改革以来,中国连年出现外贸盈余,且外贸盈余呈现快速增长态势,从1994年的54亿美元攀升至2008年的2 981亿美元,此后两年虽有所下降,仍接近2 000亿美元。这种以巨额贸易顺差为标志的国际贸易长期非均衡增长引发了国内学者的高度关注,大量文献从国际贸易理论、国内外经济发展以及我国的外贸政策等理论角度[1][2][3],运用层次分析、协整分析、多元线性回归分析等实证方法来探究其发生的原因[4][5][6],结论大多归因于“奖出限入”的贸易政策、廉价的劳动力与产品成本优势、国际产业转移与加工贸易的过度发展、内需不足等等。然而,在国际贸易非均衡增长的背后,还存在一个不容忽视的影响因素,即我国特定的财税制度。商品税、资源税等税制设计如何影响出口产品的成本?收入分配制度如何影响我国的内需,进而产生商品的“外推效应”?出口退税政策的调整又如何影响出口额的变动?这些问题的回答有助于在中国当前的经济背景下,寻找巨额贸易顺差的有效解决方案。本文以财税制度为分析视角,探讨中国国际贸易非均衡增长与财税制度之间的内在关联性,以期通过优化财税制度来促进中国国际贸易长期均衡增长。

一、财税制度对对外贸易发展的影响

国际贸易是在国际分工的基础上各国(地区)之间所进行的商品和服务的交换,以实现各自在经济上的比较优势。当前,国际贸易发展迅速,已突破了国家之间的经济界限、地理界限和种族界限,将越来越多的国家和地区的生产生活纳入全球化的轨道。在国际贸易中,一国的财税制度对其外贸状况产生重要的制约作用。从历史上看,受重商主义以及“赶超战略”等的影响,各国在不同时期主要通过财税制度的调整来追求贸易顺差。二战前,大多国家奉行“奖出限入”的外贸政策,特别是“后发”国家,保护关税成为其重要的措施之一。然而,二战后关贸总协定的签订使各国关税水平大幅削减,关税的保护作用大大降低。针对这一情况,发达国家开始采用非关税壁垒来限制进口,并使之成为替代关税的主要措施。但是,在国际分工不断加深的背景下,这一举措阻碍了本国企业开拓国外市场,也引发了更多的贸易纠纷。于是,许多国家逐渐把“奖出限入”的重点由限制进口转向鼓励出口,财税政策也从保护关税转向实行对外向型产业及出口产品实施税收激励、出口信贷和设立保税区、出口加工区,等等。

从现实来看,一国财税制度对国际贸易的影响主要通过对其进出口商品(服务)成本的影响来实现,其手段除关税外,还包括总体的税制设计、收入分配制度和对出口贸易的税收减免政策。其中,在出口环节退还商品在国内生产和流通过程中交纳的间接税,是WTO所允许的,这是基于国际贸易中国内商品税管辖权的冲突,依据消费地征税的原则,确保出口商品以不含间接税的价格进入国际市场,实现公平竞争。但是,这并不意味着各国间进出口交易的商品具有大体相当的税收成本。由于各国税制及收入分配制度的差异性,商品中所含税费的种类及份额会有很大的差别,从而极大地影响进出口商品的成本。例如,为保护环境,许多发达国家开征了二氧化硫税、水污染税、噪声税、垃圾税等环境税种,目的是将环境污染和生态破坏的社会成本内化到商品的生产成本和市场价格中去,通过市场机制来分配环境资源。但这样一来,必然增加商品的成本负担,进而影响其国际竞争力和出口市场。如澳大利亚的垃圾费和水处理费等准税收性质的收费增加了产品的出口成本,使许多产品的国际竞争力大大减弱,直接导致其年出口贸易额下降约10%;美国开采税①的征收则使许多“边际”企业的开发和经营活动难以为继,直接使石油总产量减少了大约10%~15%,相应扩大了石油的进口及贸易逆差。

可见,财税制度对一国对外贸易状况具有重要影响,各国间税制的差异,是导致相互间贸易非均衡状况的重要制度性原因之一。

二、中国国际贸易非均衡发展的财税制度背景分析

(一)高度依赖间接税

间接税在我国的税制中一直占据着主导地位,目前,增值税、营业税和消费税三大税种占税收收入的比重达近七成,其中,增值税约占税收收入的三分之一。这与发达国家以直接税为主的税制结构有着根本的区别,也与一些发展中国家的税制存在较大的差异,如同属所谓“金砖”国家的巴西,其间接税比重仅为50%左右。由于出口退税仅退还国内征收的间接税,所以间接税尤其是增值税的比重高,使得我国在国际贸易中运用出口退税手段进行调节的空间也较大,相应政府为促进商品出口所付出的税收代价也会比较高。如图1所示,2003年以来我国每年有超过十分之一的税收收入用于出口退税。可见,巨额贸易顺差与我国以间接税为主体的税制结构及出口退税政策密不可分。

(二)环境税制不健全

我国至今尚未形成健全的环境税制,这与许多国家存在较大差距。如OECD国家已经建立起以污染税为主的环境税收体系,包括大气污染税、水污染税、固体废物税、噪声污染税、农业污染税等5大类税种。美国从1971年国会第一次提出对排放硫化物征税的议案起至今,已形成了一套相对完善的环境税制度,包括对损害臭氧层的化学品征收的消费税、与汽车使用相关的税收、对自然资源征收的开采税和环境收入税等。我国现行税制中与环境有关的税种包括资源税、消费税、耕地占用税、土地增值税、车船使用税和土地使用税等,但受税制设计或征税范围、征收规模等影响,其保护和治理环境的功能十分有限,这使得我国目前对资源开发和产业发展所造成的外部成本主要依靠收费进行调节,如污水、废渣、废弃、噪音、放射等五大类113项污染行为本属污染税的控制领域,却实行收费政策。而由于收费体制、制度及资金管理和使用等方面存在的制度弹性,使其在一定程度上成为部分地方谋取地方利益的手段,其环境控制和治理的效能并未有效发挥出来,环境成本不能真正内化。以2009年为例,我国工业污染治理总投资4 426 207万元,其中排污费收入69 515万元,仅占污染治理总投资的1.57%。可见,环境成本未能完全内部化而造成的产品市场价格偏低,相应提高产品的国际市场竞争力,进而产生刺激出口、抑制进口的效应,是导致长期贸易顺差的重要原因。

图1 1985~2009年出口退税额及出口退税占税收收入比重

(三)政策优惠多

改革开放以来,为实施对外开放政策,国家先后设置了一些经济特区、保税区、高新技术开发区等实行特定优惠政策的区域,以吸引外商投资;另一方面,不断加大对老少边穷地区的财税政策扶持,以缩短区域经济差距。与此同时,在特定财政分权体制下各地的经济竞争日趋激烈,这些竞争通常以“招商引资”为基础展开,而招商引资又呈现出一种依靠财税政策优惠的强烈的路径依赖。这些优惠政策主要包括两方面:一是土地及配套设施优惠,包括对工业用地实行低价乃至免费出让的政策;二是税收优惠,包括所得税的减免及优惠税率,地方税的“先征后返”,等等。优惠政策有助于提高投资的吸引力(但这并非唯一甚至在很多情况下不是主要的因素)和产品的竞争力,而所吸引的外商投资企业中,较多的从事加工贸易,具有面向国际市场的倾向,所以,政策优惠多也是我国贸易非均衡增长的重要影响因素。

(四)收入再分配功能弱

近年来,我国收入分配差距呈现急剧扩大的趋势,2006的基尼系数就已超过0.49,大大超出所谓国际警戒线。收入分配差距的扩大,一方面是扭曲的经济结构(如二元经济、部分行业的人为垄断)以及以投资驱动为主的经济增长特征造成的;另一方面反映了财税制度收入分配调节功能的缺失,包括税制结构和财政支出结构的不合理、社会保障制度的不健全等。收入分配差距扩大,使得居民消费率下滑,从1991年的46.2%下降到2009年的34%。居民整体消费水平与国内生产能力的巨大落差,迫使过剩的产能需要依赖国际市场来消化,这是近年来我国外贸快速增长、外贸依存度居高不下而内需不足的重要原因。

三、现行财税制度对国际贸易的刺激效应

(一)指标选取与数据来源

衡量一国国际贸易状况的指标有多种,包括出口额、进口额、净出口额等。基于本文的研究目的,我们选用出口额作为衡量国际贸易状况的指标。

关于财税制度对国际贸易影响的测度,现有的研究尚未形成一整套成熟的指标,使用较多的相关指标主要是出口退税额和出口退税率,本文拟用综合出口退税率、累计外商直接投资额等指标来进行测度。其中,综合出口退税率主要用于反映税制中的间接税比重,但由于出口退税率的调整是离散的,不宜运用时间序列来分析其变动对出口规模的影响,而出口退税率提高1%,相当于出口成本降低1%,与汇率贬值1%的效应大致相同,因此,考虑到数据的连续性,此处选用年均汇率(1美元对人民币汇率,下同)代替综合出口退税率作为间接税指标。累计外商直接投资额(亿美元)主要用于反映财税制度中政策优惠的效应,对当年及前两年的外商直接投资额进行累计,能够有效地剔除外商投资的时滞性。

基于世界经济的发展,本文选取国民生产总值(亿美元)、世界进口额(亿美元)作为经济指标,反映我国经济的增长和世界的进口需求。基于环境等外部成本对出口商品价格及出口额的影响,本文选取全国工业废水排放总量这一指标来衡量环境质量水平,间接反映工业产品的外部成本。由于1994年的外汇制度改革导致该年前后的汇率变动较大,考虑到数据的连续性和稳定性,本文采用的时间跨度为1995~2009年。本文所选取的出口额、国民生产总值、年均汇率、累计外商直接投资额、全国工业废水排放总量等指标均来自历年中国统计年鉴,世界进口额数据来自国研网世界经济数据库。

(二)模型的建立与检验

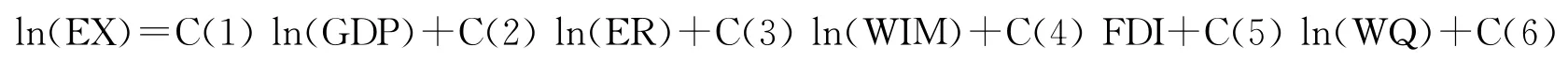

在本文的模型中,GDP、WIM、ER、FDI、WQ分别表示国民生产总值、世界进口额、年均汇率、累计外商直接投资额、全国工业废水排放总量;EX表示出口总额(亿美元);C为待估参数。为消除原始数据中可能存在的异方差性,对数据取自然对数,经多次尝试,仅对EX、GDP、WIM、ER、WQ取对数,FDI不取对数的估计效果最好,分别记为lnEX、lnGDP、lnWIM、lnER、lnWQ。

采用普通最小二乘法进行参数估计,建立如下模型②:

代入1995~2010年的数据,应用Eviews5计算得出以下结果:

由估计结果可知,可决系数99.80%,说明模型对样本的拟合很好。t统计量都大于2,说明各解释变量均对被解释变量显著,国民生产总值、年均汇率、世界进口额、累计外商直接投资额、全国工业废水排放总量等因素综合起来确实对出口额有显著影响。对回归结果的残差进行ADF检验,在0.01的置信水平下,拒绝残差非平稳的原假设,即残差是平稳的,变量之间存在长期的协整关系。

(三)计量结果分析

根据回归分析的结果,可以得出以下结论:

第一,国民生产总值、世界进口额、年均汇率、累计外商直接投资额、全国工业废水排放总量等5个变量共同解释了出口额变动的99.80%,可见,本国经济发展、国外进口需求、出口退税、外商投资以及外部成本共同拉动了我国的出口。其中,国外进口需求每增加1%,会带动出口增加0.86%,是拉动出口的重要因素,同时也反映出我国在国际贸易中的“世界工厂”地位。

第二,1995~2009年,我国GDP以年均9.77%③的速度增长。GDP的快速增长带动了外贸出口的高速增长。国内许多企业的生产直接面向国际市场,以出口创汇为目的,出口商品结构不断优化,制成品出口比重逐年上升。

第三,在模型的5个因素中,汇率对出口额的影响最为显著,美元对人民币的汇率每上升1%,出口额增加1.48%,即等效于出口退税率每提高1%,将拉动出口额增长1.48%。考虑到目前我国仅对加工贸易出口实行直接免税,而对一般贸易实行先征后退的出口退税政策,所以退税率的变动只会对一般贸易的出口额产生影响,因此,需要对出口退税率变动的刺激效应进行相应调整。以1995~2009年的出口贸易结构分析,一般贸易占总体贸易的平均比重为44.45%,即出口退税率每提高1%,我国的出口额将增加1.48%×44.5%=0.66%。

第四,随着外资的不断引进,中国的出口额在一定程度上依赖于外商投资的促进作用。累计外商投资额每增加1%,出口额增长0.148%④。这是由于外商投资企业多从事于加工贸易,使其本身更倾向于出口。据统计,外资企业进出口贸易规模从1995年的468.76亿美元增长到2009年的8 622.29亿美元,占出口贸易的比重也由1995年的31.51%上升至2009年的55.93%,呈现出快速发展的趋势。这种外资推动型对外贸易,虽然短期内出口和经济效益显著,但由于其在经济结构上属于“嵌入性的”,关键技术和相关人员主要依靠国外母公司的输入[7],违背了我国通过引进外资促进本国技术进步和产业升级的初衷,不利于经济的长期稳定协调发展。

第五,回归结果显示,环境污染等外部成本对出口额的影响极大,全国工业废水排放总量每增加1%,出口额增长0.89%。可见,由于环境税制不健全而造成的外部成本未能完全内化于商品价格所导致的出口商品价格过低,已成为拉动我国出口贸易增长及造成巨额贸易顺差的诸多因素中最主要的因素。

四、研究结论及政策建议

计量分析结果表明,财税制度是造成我国国际贸易长期非均衡发展所不容忽视的重要因素。税制结构和政策优惠通过影响出口产品的成本来拉动出口,而收入分配制度则通过影响内需作用于出口。因此,为促进我国国际贸易的均衡,提高经济增长的质量和居民的福利,应当调整和优化我国的财税制度。

(一)稳定出口退税政策

保持出口退税政策稳定性的关键在于避免政策目标的短期化倾向,改变以出口退税政策的调整来刺激经济的做法,使政策的实施有利于优化出口商品结构,引导“三高一低”的产业结构和能耗结构向“三低一高”(低物耗、低能耗、低排放、高产出)转变,促使企业挖掘自身产品除价格以外的其他优势,从而提高出口产品的附加值和核心竞争力,并以此促进整个外贸出口竞争力的提高,优化我国对外贸易的国际环境,减少贸易摩擦,缓解当前国际贸易中的压力。

(二)优化税制结构

目前,环境污染密集型产业尤其是“三高一低”产品仍然是出口贸易的主体,环境税制不健全、收费又未能将资源开发和产业发展的外部成本完全内部化的财税制度,使得出口商品价格偏低,巨额贸易顺差的背后是巨大的资源环境成本。

因此,优化税制结构的重心之一,是要改革资源税费体系。一是要完善现行资源税制,通过扩大征收范围、提高单位税额、调整计税依据等措施推动资源价格体系改革,使资源价格真实反映资源稀缺性、供求关系和环境代价;二是开征专门的环境税,通过征收能源税、污染税或碳税等专门的税收,将反映环境生态损害的成本融入商品的价格中。这样既有利于提高我国产品的环境竞争力,减少绿色贸易壁垒等外贸纠纷,也有利于转变低价竞争的粗放型外贸增长方式。从长期看,在直接税随经济发展不断增加和环境税制日益健全的情况下,应相应降低以商品税为代表的间接税的征收水平,以减少其对经济活动的扭曲。

(三)规范招商引资政策

近年来,尽管我国引进外资的数额连年上升,但外资质量并未明显提高,加工贸易仍是外商投资的主要领域,出口仍是外资企业的主要倾向,这不利于我国对外贸易的均衡。对此,必须进一步规范招商引资政策,坚持利用外资的数量与质量并重。一是完善相关法律法规,统一政策的制定与实施,防止政策优惠的过多过滥和地方间的恶性竞争。二是尽快将对外资企业的普惠制转变为促进结构优化升级的差别优惠制,特别是引导和鼓励外商投资于高新技术产业、先进制造业和环保产业,加大在清洁生产、循环经济以及资源综合利用等领域利用外资的力度,提高引进外资的质量。

(四)完善地方税系

构建以房地产税为主要税种的地方税系,形成持续、稳定的地方财政收入机制。由于房地产税在房地产保有环节征收,其税基的增长以当地经济社会的发展为基础,要拥有稳定增加的地方税收入,地方政府就必须注重当地发展的环境建设,从而激励地方财政政策取向和财政行为目标的长期化[8]。

(五)强化财税制度的收入分配调节功能

有效运用财税政策和制度调节收入分配状况,缩小收入分配差距,为扩大内需创造有利条件。一是进一步完善个人所得税制,减轻中低收入阶层的税收负担。二是健全财产税体系,拓宽奢侈消费品的税基,调节高收入群体的收入。三是完善社会捐赠的税收优惠政策,适当扩大个人和企业捐赠的税前扣除范围和比例,鼓励个人和企业关心慈善事业和公益事业。四是健全社会保障制度,提高社会保障水平,改善消费者的心理预期,提升居民整体消费能力。

注释:

① 开采税是对自然资源的开采征收的一种消费税,目前美国已有38个州征收开采税。

② 模型中C(1)、C(2)、C(3)、C(5)表示弹性,C(4)的含义为:解释变量FDI绝对量改变一个单位时,被解释变量EX的相对改变量,即C(4)=EX的相对改变量/FDI的绝对改变量=(△EX/EX)/△FDI,C(6)为常数。

④EX对FDI的弹性=EX的相对改变量/FDI的相对改变量=(△EX/EX)/(△FDI/FDI)=C(4)*FDI,此处,取1985~2010年FDI的平均值进行估算,弹性≈0.0001*1480.73=0.148。

[1]赵明霞.关于中国对外贸易顺差的研究[J].中国对外贸易(英文版),2011,(2):83—85.

[2]国家发展改革委投资研究所课题组.我国长期贸易顺差的原因及调整对策[J].中国经贸导刊,2007,(9):42—43.

[3]翁曼莉.我国贸易不平衡问题的分析与应对[J].发展研究,2008,(2):33—35.

[4]戴翔,张二震.中间产品进口、出口多样化与贸易顺差——理论模型及对中国的经验分析[J].国际经贸探索,2010,(7):25—30.

[5]梁振,钟昌标.汇率与退税政策对出口贸易的影响分析——基于协整和SVAR模型的应用[J].宁波大学学报(人文科学版),2011,(1):125—132.

[6]霍伟东,刘涛.出口贸易增长方式的比较研究——基于对广东与江苏出口贸易发展差异的实证分析[J].经济学家,2011,(3):82—90.

[7]裴长洪,盛逖.中国进出口贸易不平衡及其调整战略[J].财经问题研究,2007,(4):3—10.

[8]陈志勇,陈莉莉.“土地财政”:缘由与出路[J].财政研究,2010,(1):29—34.