民营经济发展与民族经济成长互动机制构建

2012-11-26徐成波

徐成波

(西昌学院经济与管理学院,四川西昌615013)

从制度变迁的新视角深入分析民族地区民营经济发展严重滞后的根源所在,并提出构建民营经济发展与民族经济成长互动机制的命题,以便找到民族经济成长的突破口,进而探索民族经济成长的路径依赖[1][2],是本文对这一问题作深入研究的前提。转轨期以来,中国关于整个社会经济发展战略的思考是以“区域”(分为东中西部)为依据,这种划分对中国整体经济的迅速发展起到带动作用,但也忽视了一个区域内不同民族之间经济发展的差异性。在经过30多年转型积累了一定资本后,应该采取新的发展观——以“民族”为另外一套标准与“区域”划分标准配套实施[3]。所以,研究民族经济成长比研究民族区域经济成长更具现实意义。而所谓“民族经济成长”是指民族区域民族劳动者的经济成长问题;“民族区域经济成长”则是指民族区域的经济成长状况,即以民族人口为主的区域经济成长,它既包括民族劳动者经济的成长,同时也包括居住在该区域内汉族劳动者的经济发展[4](P429)。对于如何发展民族经济,本文从民营经济的产业结构现状和民族经济成长现状中获得启发,构建起两者互动的机制。

一、民营经济产业结构分析

一个国家或区域经济发展的水平不仅体现为产出量的增加,而且在很大程度上表现为产业结构的结构性演进。产业结构是经济素质的根本体现,其演变的基本规律为:三次产业在国民经济中的比重和地位存在第一产业逐步下降,第二、第三产业依次逐步上升的趋势[5](P123-124)。而产业结构在衡量一个国家或区域经济发展水平时有两个重要指标:三次产业产值占地区生产总值的比重,劳动力在三次产业中的就业比例。事实上,产业结构优化问题是民营经济在市场经济发展中的一种路径依赖。可以说民营经济发展见证了中国30多年转型的历史,并为中国经济发展做出了突出贡献。进入21世纪,民营经济的强劲发展势头依然不减 (见表1)。

从表1可以看出,在三次产业中,不管是私营企业还是个体工商户,其在第三产业中都占有较大比重,而且呈现逐年上升的态势。尽管如此,在第三产业内部,民营经济仍将面临国有经济的激烈竞争。根据全国第5次国有企业清产核资结果显示,在国有经济固定资产结构中,第三产业从1990年的39.7%上升到1998年的67%[6]。而且,目前中国经济实力以及各种制度安排与西方发达国家相比存在较大差距,因此,第三产业仍然处于粗放状态,很难发展成为金融服务、信息咨询和计算机应用等高端第三产业,尤其在二三线城市 (包括民族区域),更不能盲目发展成为现代第三产业。虽然私营企业和个体工商户在第三产业中占有较大比重,但是,批发和零售业在其中占据了半壁江山:2006、2007、2009年私营企业的批发和零售业户数占私营企业从事第三产业户数的比例分别为53.83%、52.63%、52.30%;而个体工商户这一比例更是超过了65%,2005、2006、2007、2009年个体工商户的批发和零售业户数占个体工商户从事第三产业户数的比例分别为65.06%、65.55%、66.99%、69.18%(数据根据《中国私营经济年鉴》(2004-2010)整理得到)。这意味着民营经济在发展现代第三产业方面仍不容乐观。

表1 民营经济产业结构构成变化 单位:万户,%

从表1可以看出,在第二产业中,私营企业和个体工商户不仅在所占比重上远不及第三产业,而且还呈下降趋势。可见,民营经济在第二产业中并不具备优势,这主要是由计划经济体制所致。在1978年时,中国第一、二、三产业增加值之间的比例为28.1%、48.2%、23.7%[7](P110),表明国有经济从中国经济转型的历史逻辑起点上,在第二产业中就占有较大比重,在表1中才表现出民营经济比重出现下降的趋势。这反映出国有经济投资“行业泛化、与民争利”的现象普遍,说明国有经济退出竞争性行业可能还需要一个漫长的过程。同时,根据国家统计局企业调查总队课题组 (2004)的分析发现,绝大多数的民营企业都比较年轻,正处在成长壮大期或平稳发展期,76%的企业成立年限不超过10年,并不具备技术、资本和管理等要素方面的优势。也就是说,国有经济的竞争优势在于资本、技术、政府权威、政策优先以及相关的市场垄断等;而民营经济的竞争优势则在于低的劳动力要素成本 (只有外资经济才具备资本、技术、管理、市场的优势,即便如此,但外资经济仍主要是利用中国廉价的劳动力)[6]。

通过上述分析可知:民营经济由于受技术、资本和管理等要素方面的影响,其发展空间受到很大限制。在进入壁垒高的高端产业,民营经济主要面临国有经济的激烈竞争,并不具备优势。因此,当前,民营经济在低端行业具有进一步拓展的空间。从表1也可以看出,私营企业和个体工商户尽管在第一产业中呈现上升趋势,但在第一产业中的比重却很低,这就意味着民营经济发展可以更多地考虑关注第一产业。虽然这种做法有悖于产业结构演变的基本规律,但目前民营经济要达到产业结构演变的基本规律还需要较长时期,只有当民营经济发展经过一定技术、资本和管理等方面的积累后,其发展才能最终实现产业结构的优化。

二、民族经济成长性分析

(一)民族区域经济成长应以民族劳动者为主体。从马克思观点来看,一个社会的生产力由劳动者、劳动资料和劳动对象构成,其中劳动者是生产力中最活跃的因素。也就是说,一个社会要获得经济持续发展的动力,必须以劳动者为主体。同样,民族区域经济的成长也应该而且必须以民族劳动者为主体[4](P436),这样才能使民族经济获得可持续发展。但在实际操作层面上,政府往往重视以资源配置、投入产出、福利增加等为基本内容的民族经济政策对民族区域经济的成长,而忽视该区域内不同民族经济发展的差异性,使得民族劳动者在民族区域经济成长过程中享受的成果少于汉族劳动者。王文长曾研究过民族区域人口与经济发展水平的关系,并指出民族人口在一个区域内所占的比例越高,人均GDP反而越低,农民人均纯收入更不容乐观。因此,民族人口在民族区域总人口中的比例与经济发展水平呈负相关关系[8]。这也就意味着,民族区域经济的成长并不等同于民族经济的成长,而这应该是学者叶坦所提出的中国经济发展战略应以“民族”为另外一套标准与“区域”划分标准配套实施的现实依据。

同时,各民族之间的交往也存在一定的问题,需要警惕一种现象:即汉族族群与各民族族群的交往实际上是强势文化对弱势文化的强制性变迁,这种变迁的后果是打破了各民族原有人文环境与经济发展的调适性这一均衡系统,造成族内定向适应力方向上的紊乱。一旦这些民族丧失其文化的整体运作,则必然变为依赖外部补给养分 (如国家直接补贴)的附属品,进而牢牢地把自己绑在汉文化的战车上,也就失去了自己的自立发展能力[9]。也就是说,在汉族族群与各民族族群之间的交往过程中,往往形成汉文化人为地触动各民族文化,使得各民族文化与当地经济发展失去了调适性,从而使各民族劳动者成为该区域经济发展的附属物,这是目前中国民族区域经济成长难以做到以民族劳动者为主体的根本原因。这实际上在很大程度上增加了民族区域经济成长的风险性。试设想一下,如果整个民族区域内的汉族族群全部“撤资”,那么民族区域经济将面临全面瘫痪的可能性。其实,各民族文化的存在具有它的合理性,它是各民族在其生存的自然空间长期积累的结果,也是与该区域内经济发展具有一定的调适性。因此,在民族之间的交往过程中,应形成文化互动的机制——“双文化制”,而不是强势文化对弱势文化的替代。这样,各民族劳动者的主体地位才能真正凸显出来,才能使民族经济获得可持续发展的动力。总之,“民族地区的发展必须是民族本身的发展”,“不能离开民族的发展来讲发展民族地区的经济”[10]。

(二)民族区域产业结构分析。

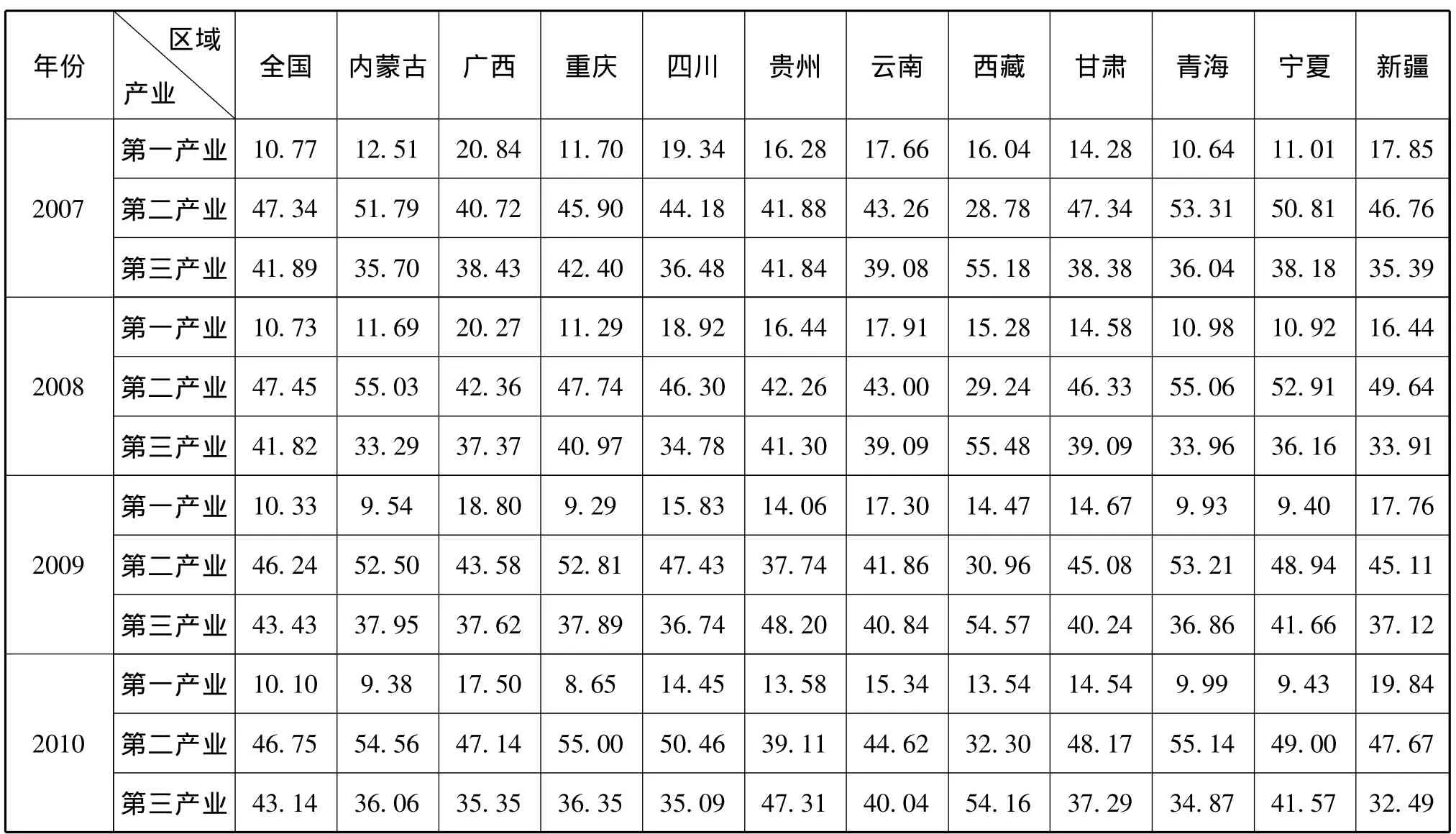

1、民族区域三次产业产值占地区生产总值的比重。陈达云和郑长德曾对1952年、1978年、1998年和2004年的民族区域生产总值结构变化进行过相应的研究,并指出民族地区比较完整的产业结构体系只是初步建立起来[11](P152)。那么,随着转型的继续深入,民族区域的产业结构体系又是如何变动的呢?从表2看出,大部分民族区域第一产业产值占地区生产总值的比例和全国情况一样,都在明显下降 (贵州、云南和青海是先略微上升再下降);而甘肃的这一比例有所上升,新疆这一比例是先略微下降再上升。但必须指出的是,大部分民族区域第一产业产值占地区生产总值比例仍高于全国情况,即便某些年份某些区域出现这一比例低于全国情况的现象,比如2009年、2010年的宁夏、内蒙古、重庆和青海,但只是略微低于全国情况、相差并不大。

从第二产业产值占地区生产总值的比例来看,大部分民族区域这一比例总体上呈现上升的趋势,其中,内蒙古、青海和新疆表现为有升有降、总体上升,而云南、甘肃则呈现先降后升的现象。但是,贵州、宁夏这一比例与全国情况类似,都是先升再降。尽管如此,大部分民族区域这一比例仍然低于全国情况,只有青海、内蒙古、宁夏、重庆和四川 (2009年和2010年)这一比例高于全国情况;即便是新疆 (2008年和 2010年)、甘肃(2010年)、重庆 (2008年)和广西 (2010年)这一比例高出全国情况的幅度并不大。而第三产业产值占地区生产总值的比例呈现出两种现象:一种是总体上升的趋势,贵州、宁夏和全国情况一样,都是先下降再上升,只是贵州和全国下降的幅度要小些;内蒙古、云南表现为有升有降、总体上升。另一种则是总体下降的趋势,广西、重庆这一比例明显下降;四川、青海和新疆表现为有升有降、总体下降;西藏和甘肃则呈现为先升后降的现象,但西藏上升的幅度并不大。

从总体来看,各次产业产值在地区生产总值所占比重从高到低依次为:第二产业比重最高,第三产业比重次之,第一产业比重最低。不过,西藏是个例外,其第三产业比重最高,第二产业比重次之,第一产业比重最低。而贵州在2009年、2010年同样出现了这种特殊的情况。综合上述的分析可以看出,在这一阶段,只有内蒙古和云南产业结构的变化符合产业结构演变的基本规律。而其它民族区域产业结构的变化偏离产业结构演变基本规律,主要是由第三产业产值占地区生产总值的比例下降所致。

表2 民族区域生产总值的产业构成变化 单位:%

表3 民族区域各产业劳动力就业结构变化 单位:%

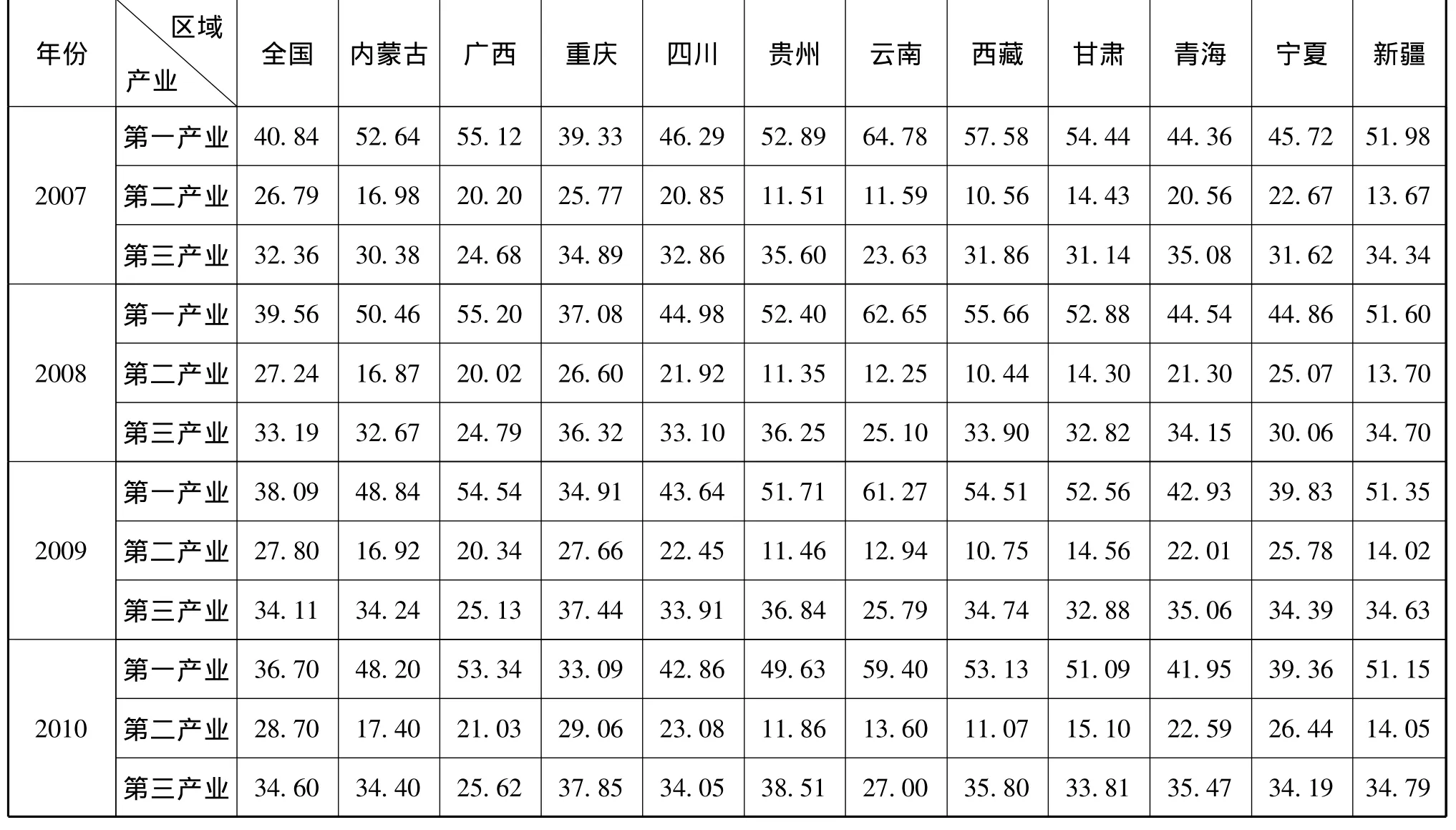

2.民族区域劳动力在三次产业中的就业比例。表3反映了2007~2010年民族区域各产业劳动力就业结构变化的情况。从中可以看出,第一产业就业人数占地区总就业人数比例呈现明显下降的趋势,其中,广西和青海是先略微上升、再下降。这反映出随着中国市场化的深入,大量农村剩余劳动力被转移出来,形成所谓的“农民工”现象,这在民族区域也不例外。但必须指出的是,民族区域这一比例明显高于全国情况 (除了重庆),而云南这一比例是最高的。值得可喜的是,民族区域在第二产业就业人数占地区总就业人数比例均出现上升的现象,只有内蒙古、广西、贵州、西藏和甘肃是先略微下降再上升。这表明随着中国转型的深入,第二产业的发展正逐步融入民族经济成长,这将让民族劳动者在改革过程中分享更多成果。但不得不承认的是,这种融合程度仍然不够深入,几乎所有民族区域这一比例都明显低于全国情况 (只有2010年重庆这一比例略微高于全国情况),这意味着如何进一步促进民族经济成长仍然是一个值得深思的问题。同样,民族区域在第三产业就业人数占地区总就业人数比例也呈现上升的现象,只有青海和宁夏是先下降后上升。而在这一比例中,也表现出两种现象:一种是明显低于全国情况,如云南、广西和甘肃;另一种则是明显高于全国情况,如重庆、贵州、青海、新疆、四川 (2007年)和西藏(2008~2010年),内蒙古和宁夏在2009年这一比例略微高于全国情况。

需要注意的是,从整体来看民族区域第一产业就业人数占地区总就业人数的比重是最高的,这表明民族区域劳动力仍主要集中在第一产业。即便是重庆2009年、2010年第三产业就业人数占地区总就业人数的比重最高 (37.44%和37.85%),但其第一产业的从业人员比例仍然较高,分别达到34.91%和33.09%。虽然民族区域的第三产业吸纳了较多的劳动力,但这并不等于民族区域产业结构达到了一个比较完善的程度;而是由于受历史因素 (如政府对发展城市的偏好、三线建设等)的影响,民族区域的工业主要偏向于重工业,而且资本密集化程度较高,因此,民族区域第二产业无法吸纳更多的劳动力。也就是说,民族区域第二产业的发展与民族经济的成长存在严重脱节的现象。

将表2和表3对比可以发现一个重要的问题,虽然民族区域的劳动力主要集中于第一产业,但第一产业占地区生产总值的比重却最低,这表明民族区域第一产业的生产方式仍然落后、效率依然低下。

三、互动机制构建

(一)民族劳动者结构分析。从马克思关于人是生产力中最活跃的因素的理论得知,民族劳动者将是推动民族经济持续发展的关键力量。但在经济发展过程中,民族劳动者已成为依赖外部补给养分的附属品,失去了自己的自立发展能力;而民族劳动者尤其是从事农业生产的劳动者自身文化素质的状况更不容乐观。黄行以44个少数民族 (人口占中国少数民族总人口的99%)为例,对中国民族区域经济、教育、语言构成要素的集中与离散趋势作了深入研究。其研究结果显示,从全国范围来看,平均每个民族84%的在业人口从事农、林、牧、渔业,总体上高于全国平均水平;而各民族劳动者的教育水平远低于汉族劳动者[12]。这一研究表明表3中反映的在民族区域大部分集中于第一产业的劳动力主要是民族劳动者。

而在民族区域内,从图1可以看出,当地本民族人口 (如,四川凉山彝族自治州的彝族族群)比例与该区域内其他少数民族人口比例具有一定的正相关性 (比如,凉山彝族自治州内除有彝族族群外,还有回族、藏族和蒙古族等其它少数民族族群)。而本民族人口比例与母语人口比例和单语人口比例均呈显著正相关关系;母语人口比例与单语人口比例也呈显著的正相关性。也就是说,民族区域内有大部分民族劳动者讲本民族的语言,而且这些劳动者往往只会一种语言。这在很大程度上加大了本民族族群与汉族族群交往的难度。民族区域其他少数民族人口与单语人口呈一定的负相关性,即民族区域的其他少数民族人口越多,往往会掌握其它民族的语言。但有意思的现象是,所掌握的其它民族的语言在很大程度上是民族区域本民族的语言,而非汉族语言 (其中可能的原因是民族区域其他少数民族人口与民族区域本民族人口交往的时间多于与汉族人口的交往),这也增大了民族区域其他少数民族族群与汉族族群交往的难度。民族区域本民族人口比例和其他少数民族人口比例与农业人口比例均呈显著的正相关性,这意味着在民族区域内不仅主体少数民族劳动者而且该区域内的其他少数民族劳动者大多都从事农业生产。

进一步分析发现,农业人口与人均GDP呈显著的负相关性,这说明转轨期以来,中国各民族族群在民族区域经济成长过程中享受的成果少于汉族族群。而农业人口与教育水平呈显著的负相关性,也就是说,从事农业生产的民族劳动者文化素质普遍偏低,随之产生的问题是,农业人口与单语人口呈显著的正相关性,即表明民族区域农村中的民族劳动者普遍只讲一种语言——本民族语言。很显然,人均GDP与教育水平呈显著的正相关性。所以,要提高民族劳动者的教育水平,增加民族劳动者的收入是一个重要前提。而识字人口与在校生之间也呈显著的正相关性;但识字人口与单语人口、母语人口呈现出一定的负相关性,这说明各民族族群识字人口越多,越容易掌握至少两种语言 (其中一种在很大程度上为汉语),而有可能会忘记其母语①这是一个值得深思的问题,也就是说,在中国各民族族群与汉族族群的交往过程中,往往是以汉文化 (如语言)对少数民族文化的替代,从而在一定程度上造成了各民族族群的恐慌。比如,在四川凉山彝族自治州,随着市场经济的进一步发展,越来越多的彝族人口 (尤其是到州外接受教育的彝族人口)忘记了其母语,讲汉语,这种现象在一定程度上引起了彝族族群心理上的恐惧。。当然,在校生人口与单语人口呈一定的负相关性是很容易理解的。图1 民族区域民族劳动者构成要素图示

备注:1.本图根据黄行 (2001)研究中的“表2相关矩阵”整理得出[12]。2.实线表示正相关,虚线表示负相关;*表示相关显著度在5%的概率水平,**表示相关显著度在1%的概率水平;除人均GDP和教育水平两项指标外,其余指标均为比例性指标。

通过分析,可以发现一个很重要的现象:从总体上看,民族劳动者大部分从事第一产业;而从事第一产业的民族劳动者素质 (尤其是文化素质)普遍偏低;并且由于第一产业效益较低,使得民族劳动者人均GDP普遍偏低,加之教育方面的投入和产出存在较长时滞,从而使民族劳动者失去了提高自身文化素质的动力,最终使民族劳动者教育水平无法提高,其后代成为农业劳动者的机率极大,结果形成了一个无法摆脱的恶性循环流。

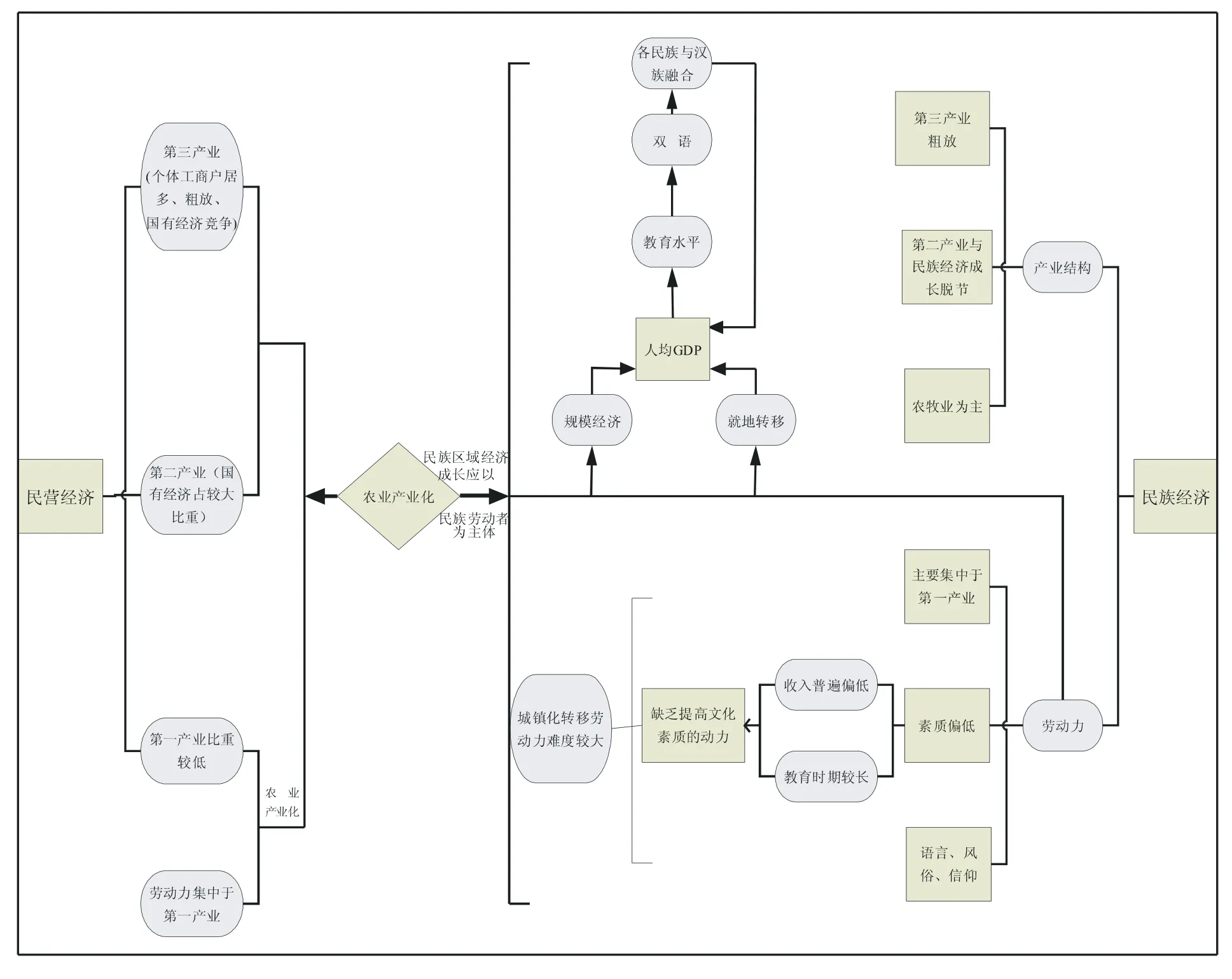

(二)互动机制——以民族劳动者为切入点。如何才能打破上述循环流?必须找准其中的一个关键环节,在秉承“民族区域经济成长应以民族劳动者为主体”这一重要思想下,本文认为这个关键环节是民族劳动者。而目前能有效解决这个关键问题的推力正是上文所谈到的民营经济,这便形成了民营经济发展与民族经济成长的互动机制 (见图2)。

图2 民营经济发展与民族经济成长互动机制图示

互动机制图示显示,民族区域的第三产业更为粗放,由于民族区域的第三产业主要集中在餐饮和旅游行业,很难发展成为像金融、保险、中介、物流和咨询等现代第三产业,因此,第三产业进一步吸纳民族劳动者的可能性较小。而第二产业与民族经济成长存在脱节的现象,这主要受中国历史发展的影响,在20世纪60、70年代三线建设中,虽然中国在中西部尤其是民族地区布置了大量的重工业,但这种外置的经济发展模式并没有与当地民族的历史传统和人文环境结合起来。也就是说,民族经济的成长在很大程度上是与国家经济发展战略脱节的。历史证明,该举措并没有带动民族经济较大发展,反而由于重工业的发展破坏了民族区域的自然资源,使民族经济成长背负了沉重的负担。因此,第二产业也无法吸纳更多的民族劳动者。而在民族区域产业结构中,农牧业仍然占据较大比重,这是目前民族经济成长的一大特点。

从以上分析可以看出,民族区域的民族劳动者主要集中于第一产业;而民族劳动者的素质 (尤其是文化素质)普遍偏低,但民族劳动者缺乏提高自身文化素质的动力,这主要是受民族劳动者收入较低这一大前提的影响,再加之教育方面的投入和产出存在较长时滞,尽管国家对各民族的教育较为重视,但这仍然严重影响了民族劳动者提高自身素质的意愿。另外,由于各民族族群历史发展与汉族族群存在较大差异,这使得各民族劳动者在与汉族劳动者相互交往的过程中,往往会因语言、风俗和信仰等历史文化传统而存在文化冲突的现象,这表现为汉族企业家不愿雇用民族劳动者①同样,也存在民族企业家不愿意雇用汉族劳动者的现象。关于这方面的研究,参见[德]托马斯·海贝勒(2007)[13]。。这些因素在很大程度上加大了城镇化转移民族劳动者的难度,这是当前民族经济成长的又一大特点。因此,本文认为,要增加民族劳动者的收入,应该实现民族劳动者的就地转移。

对于民营经济来讲,互动机制图示则显示,即便民营经济在第三产业具有一定的发展优势,但第三产业中大部分是个体工商户 (其中,批发和零售贸易餐饮服务性行业占全部个体工商户户数的70%以上)[6],这在很大程度上难以进一步吸纳众多的民族劳动者。同时,民营经济在民族区域面临相同的问题——难以大力发展现代第三产业,在一些具有规模效益的第三产业,仍面临国有经济的竞争。另外,民营经济在第二产业同样也面临国有经济的竞争;而在第一产业的投资比重偏低,这种现状为民营经济提供了进一步拓展发展空间的可能性。

结合民营经济的产业结构现状和民族经济成长的两大特点,不难看出,两者具有对接的必要性,而这种现状和特点正是互动机制构建的基础。当然,对于第一产业这一传统产业,应该以新的思维来发展,可以考虑发展农业产业化来带动整个民族经济的成长。由于民族劳动者仍主要集中于第一产业,这使得民族区域发展农业产业化具有较大的优势;但民族区域第一产业的生产方式极为落后、效率低下,这说明以新的思维来发展传统产业很有必要。其实,家庭联产承包责任制在中国经济发展史上占有很重要的地位,但这实际上也是小农经济的复归,在面对市场经济的竞争压力所产生的风险性问题这一形势的转变下,单个的农户很难对抗强大市场的高风险,所以中国的农业很难产生规模经济,农户增收的难度进一步加大。而民营经济在投资于第一产业时,可以将市场经济规则引入第一产业,以农业产业化方式实现第一产业的规模经济,这既能实现民族区域农村剩余劳动力的就地转移,增加当地民族劳动者的收入,又能克服因城镇化转移民族劳动者所遇到的语言、风俗和信仰等方面的问题,也符合民族劳动者素质普遍偏低的实际状况①四川凉山彝族自治州普格县的豪吉集团是一个较为典型的例子,关于豪吉集团是如何通过农业产业化来增加当地彝族劳动者的收入、进而克服城镇化转移彝族劳动者的弊端和彝族劳动者因此而增强提高自身文化素质的意愿,笔者将随后完成这一研究。。

一旦民族劳动者收入增加后,这将会激发其提高文化素质的强烈意愿,从而使民族劳动者的教育水平有一个根本性的改观,使更多的民族劳动者至少掌握两种语言 (一种语言在很大程度上为汉语),这样才能真正实现各民族族群与汉族族群的交往和融合,让民族劳动者在经济发展过程中享受到更多的成果,为民族经济的持续发展提供支撑,从而形成一种良性循环;另一方面,在当前中国市场经济发展的现状中,民营经济也可以通过农业产业化进一步拓展其发展空间,为其进一步积累技术、资本和管理。这是互动机制所能产生的最为直接的效果。在这一互动机制中,民族劳动者 (尤其是从事第一产业的劳动者)对推动民营经济发展与民族经济成长起着至关重要的作用。

四、结 论

通过上述的分析,可以得到以下结论:

(一)从目前产业结构现状来看,民营经济应更多地关注第一产业,这样才能进一步拓展其发展空间。虽然这有悖于产业结构演变的基本规律,但只有通过进一步拓展发展空间来积累相关的技术、资本和管理后,才能最终实现产业结构的优化。当然,对于第一产业应采取新的思维来发展——农业产业化,将市场经济规则引入第一产业,实现第一产业的规模经济。

(二)目前,民族区域产业结构中农牧业仍占较大比重,并且生产方式落后、效率低下;不仅民族区域的劳动力集中于第一产业,而且这部分集中于第一产业的劳动力在很大程度上为民族劳动者,其素质 (尤其是文化素质)普遍偏低,但又缺乏提高自身文化素质的动力,而语言、风俗和信仰等历史文化传统又加大了各民族族群与汉族族群交往的难度,这严重制约了城镇化对民族劳动者的转移。

(三)将民营经济产业结构的现状和民族经济成长的两大特点结合起来,便构建起民营经济发展与民族经济成长的互动机制,而这一机制的关键环节是民族劳动者。互动机制构建的直接效果在于一方面进一步拓展民营经济的发展空间,另一方面增加民族劳动者的收入,让民族劳动者在民族区域经济成长中享受更多成果,真正实现民族区域经济成长以民族劳动者为主体这一重要思想。

[1]徐成波.民族地区民营经济发展制度研究——以四川凉山彝族自治州为例[J].广西民族研究,2010,(2).

[2]徐成波.民营经济与民族经济发展研究——以四川省凉山彝族自治州为例[D].成都:西南财经大学硕士学位论文,2008.

[3]叶坦.全球化、民族性与新发展观——立足于民族经济学的学理思考[J].民族研究,2005,(4).

[4]刘永佶.民族经济学[M].北京:中国经济出版社,2007.

[5]简新华,李雪.新编产业经济学[M].北京:高等教育出版社,2009.

[6]王劲松,史晋川,李应春.中国民营经济的产业结构演进——兼论民营经济与国有经济、外资经济的竞争关系[J].管理世界,2005,(10).

[7]李国荣.民营之路[M].上海:上海财经大学出版社,2006.

[8]王文长.论民族视角的经济研究[J].民族研究,2005,(4).

[9]罗康隆.论人文环境变迁对民族经济发展的影响——以西南地区为例[J].民族研究,2001,(4).

[10]费孝通.边区民族社会经济发展思考[J].北京大学学报 (哲学社会科学版),1993,(1).

[11]陈达云,郑长德.中国少数民族地区的经济发展:实证分析与对策研究[M].北京:民族出版社,2006.

[12]黄行.我国少数民族构成要素的因子分析[J].民族研究,2001,(1).

[13][德]托马斯·海贝勒著,吴志成编译.中国的民族企业家与民族认同——以凉山彝族 (诺苏)为个案的分析[J].民族研究,2007,(4).