龙泉市3种主要树种的容器苗与裸根苗造林对比试验

2012-11-24徐敏雄陈宝松王建明周丽飞毛日华吴金宝项林妹张建章徐振华郑亚波王杰芬

徐敏雄,陈宝松,王建明,周丽飞,毛日华,吴金宝,项林妹,张建章,徐振华,郑亚波,王杰芬

(1.浙江省龙泉市林业局,浙江 龙泉 323700;2.浙江省龙泉市城区林业工作站,浙江 龙泉 323700;3.浙江省龙泉市小梅林业工作站,浙江 龙泉 323702)

20世纪 70年代以来,龙泉市森林培育的人工造林以杉木纯林为主,为提高造林质量,改扦插造林为实生苗造林,实生苗为裸根苗,实践证明,裸根苗的造林质量确实高于扦插苗造林。20世纪 90年代以来,特别是21世纪初期以来,随着人民生活质量的提高和市场经济的发展,市场对木材的需求也从单一树种变为多树种;同时,社会重视生态环境建设,也需要多树种。因此,近年来,龙泉市的森林培育模式基本上是针阔混交多树种造林,主要造林树种为杉木(Cunninghamia lanceolata)、马尾松(Pinus massoniana)、木荷(Schima superba)等阔叶树。为了进一步提高造林质量,在普遍使用裸根苗造林的基础上,开始培育使用容器苗造林,现将结果报道如下。

1 试验地概况

试验地块位于龙泉市龙渊街道白墓行政村俞山头自然村,土名段边外,座北朝南方位191°,坡位:中上,海拨 569 m,地理位置 28° 21′ 02″ N,117° 14′ 04″ E,红壤,土层厚度 60 cm 以上,面积 5 hm2。

2 材料和方法

设置树种与苗木类型2个因素,其中:树种因素(A)为A1(杉木)、A2(马尾松)和A3(木荷);苗木类型为B1(容器苗)和B2(裸根苗)。共计(3×2)6个处理。重复3次,重复内设6个小区,每个小区栽一个处理,小区内植株20株以上,2行(上坡至下坡为行)排列。完全随机区组设计(A因素间先进行随机排列、然后A因素内B因素间再随机排列)。

容器苗来自浙江省龙泉市林业科学研究所苗圃,裸根苗来自龙泉市龙渊街道俞山头村俞云高苗圃。1年生Ⅰ级苗,其中:容器苗杉木苗高18 cm、地径0.30 cm以上,马尾松苗高15 cm、地径0.30 cm以上,木荷苗高25 cm、地径0.30 cm以上;裸根苗杉木苗高30 cm,地径0.45 cm以上,马尾松苗高20 cm、地径0.40 cm以上,木荷苗高50 cm、地径0.7 cm以上。

全面炼山,挖定植穴(40 cm×40 cm×30 cm),株行距为2 m×2 m;2009年3月造林。造林当年与第2年每年抚育2次,第1次5-6月,第2次9-10月。

2011年7月对试验林进行了全面调查,调查内容为造林后新梢全高(简称新梢高,下同)、地径和冠幅直径(简称冠幅,下同)。调查总株数为277株。

采用DPS(date processing system,数据处理系统)进行数据分析。

3 结果和分析

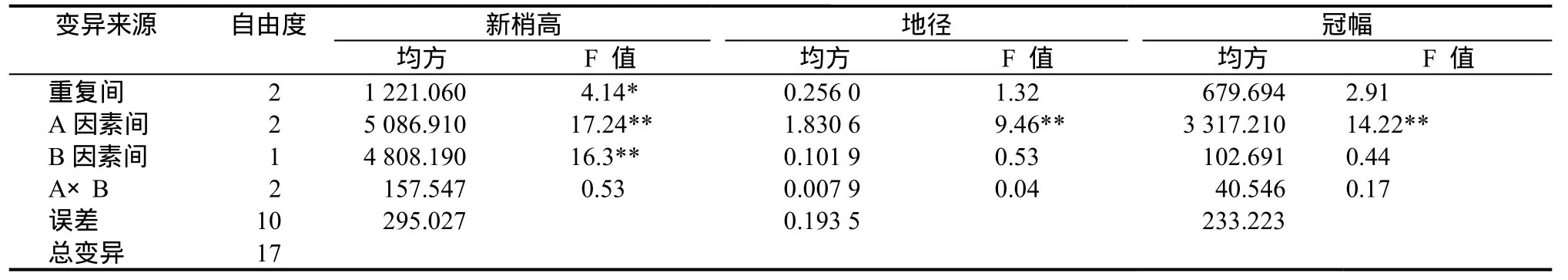

统计分析表明,多树种容器苗与裸根苗造林后2.5年生时,其新梢高、地径和冠幅的A因素间差异均达到极显著水平;B因素间新梢高差异达到极显著水平,地径和冠幅则差异不显著;A因素×B因素的互作效应差异不显著(表1)。

表1 不同树种与不同苗木类型试验林生长量方差分析Table1 ANOVA on increment of different tree species and different types of seedlings

3.1 新梢高差异比较

3.1.1 不同处理的生长量Tukey法多重比较结果 A1B1新梢高生长量最大(166 cm),与A3B2比较差异极显著;与A2B2比达到显著水平;与A1B2比差异不显著(表2)。A1B2和A2B1与A3B2比较差异极显著。其余处理之间的差异不显著。

表2 不同处理的生长量Tukey法多重比较结果Table2 Multiple comparisons of Tukey on increment of different treated seedlings

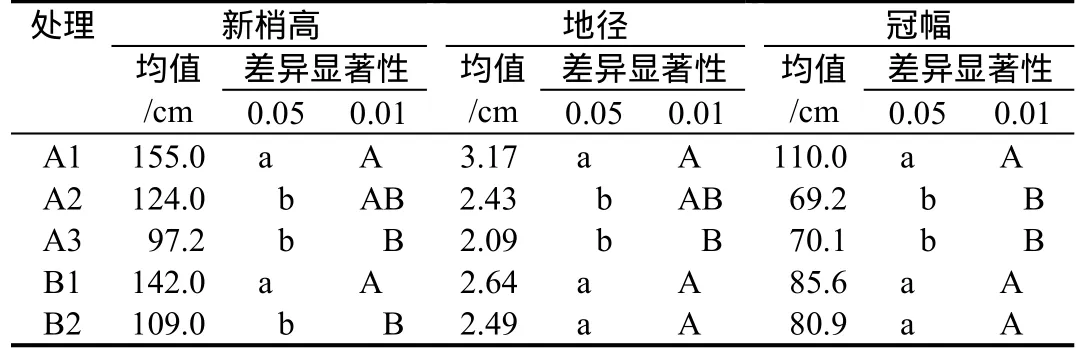

3.1.2 树种间、苗木类型间的生长量Tukey法多重比较结果 树种间以 A1新梢高生长量最大(155 cm),与A3比较差异极显著;与A2比较差异显著;苗木类型间以 B1新梢高生长量最大(142 cm),与B2比较差异达到极显著水平(表3)。

表3 树种间、苗木类型间的生长量Tukey法多重比较结果Table3 Multiple comparisons of Tukey on increment among tree species and types of seedlings

3.1.3 不同苗木类型内树种间生长量Tukey法多重比较结果 容器苗(B1)内树种间以杉木(A1)新梢高生长量最大(166 cm),与马尾松(A2)比较差异不显著;与木荷(A3)比较差异显著。裸根苗(B2)内树种间以杉木(A1)新梢高生长量最大(145 cm),与马尾松(A2)比较差异显著;与木荷(A3)比较差异极显著。相应的 A2与A3比较差异均不显著(表4)。

表4 不同苗木类型内树种间生长量Tukey法多重比较结果Table4 Multiple comparisons of Tukey on increment among tree species of different types of seedlings

3.1.4 不同树种内苗木类型间生长量Tukey法多重比较结果 杉木(A1)种内容器苗(B1)新梢高生长量(166 cm)大于裸根苗(B2)21 cm,但差异不显著;马尾松(A2)种内容器苗(B1)新梢高生长量(143 cm)大于裸根苗(B2)37 cm,差异显著;木荷(A3)种内容器苗(B1)新梢高生长量(117c m)大于裸根苗(B2)40 cm,差异显著(表5)。

表5 不同树种内苗木类型间生长量Tukey法多重比较结果Table5 Multiple comparisons of Tukey on increment among types of seedlings of different tree species

可以看出,造林后 2.5年内容器苗新梢高马尾松与木荷的生长效果好于杉木。

3.2 地径差异比较

3.2.1 不同处理的生长量Tukey法多重比较结果 A1B1地径生长量最大(3.2 cm),与A3B2比较差异显著;其余处理之间的差异均不显著(表2)。

3.2.2 树种间、苗木类型间的生长量Tukey法多重比较结果 树种间以A1地径生长量最大(3.2 cm),与A2比较差异显著;与A3比较差异极显著;A2与A3比较差异不显著。苗木类型间地径生长量B1与B2比较差异不显著(表3)。

3.2.3 不同苗木类型内树种间生长量Tukey法多重比较结果 容器苗(B1)内树种间以杉木(A1)地径生长量最大(3.2 cm),与马尾松(A2)比较差异不显著,与木荷(A3)比较差异显著;马尾松(A2)与木荷(A3)比较差异不显著。裸根苗(B2)内树种间以杉木(A1)地径生长量最大(3.1 cm),与马尾松(A2)比较差异不显著,与木荷(A3)比较差异显著;A2与A3比较差异不显著(表4)。

3.2.4 不同树种内苗木类型间生长量Tukey法多重比较结果 A1、A2与A3树种内苗木类型间地径生长量比较差异均不显著(表5)。

3.3 冠幅差异比较

3.3.1 不同处理的生长量Tukey法多重比较结果 冠幅生长量最大为A1B1(110 cm)和A1B2(111 cm),与A2B2、A3B2比较差异显著;其余处理之间的差异均不显著(表2)。

3.3.2 树种间、苗木类型间的生长量Tukey法多重比较结果 树种间以A1冠幅生长量最大(110 cm),与A2、A3比较差异极显著;A2与A3比较差异不显著。苗木类型间冠幅生长量B1与B2比较差异不显著(表3)。说明冠幅生长量的大小主要受树种影响,受苗木类型的影响很小。

3.3.3 不同苗木类型内树种间生长量Tukey法多重比较结果 容器苗(B1)内树种间以杉木(A1)冠幅生长量最大(110 cm),与马尾松(A2)、木荷(A3)比较差异显著;马尾松(A2)与木荷(A3)比较差异不显著。裸根苗(B2)内树种间以杉木(A1)冠幅生长量最大(111 cm),与马尾松(A2)、木荷(A3)比较差异显著;A2与A3比较差异不显著(表4)。

3.3.4 不同树种内苗木类型间生长量Tukey法多重比较结果 A1、A2与A3树种内苗木类型间冠幅生长量比较差异均不显著(表5)。

4 问题与讨论

本试验的目的是讨论龙泉市主要造林树种间及其不同苗木类型造林后的生长量相互之间的影响大小,也就是杉木、马尾松和木荷间与其容器苗和裸根苗相互之间的生长量影响大小。所以,调查分析的树高生长指标没有取全高,而是取造林后2.5 a时的新梢高。

4.1 树种间

从表3可以看出,3个树种(杉木、马尾松和木荷)间的3个指标(新梢高、地径和冠幅)生长变化是基本一致的,生长量都是杉木 > 马尾松 > 木荷,3个树种间的生长差异均达到显著和极显著水平。以新梢高为例,杉木155 cm大于马尾松(124 cm)31 cm,差异显著;大于木荷(97 cm)58 cm,差异极显著。马尾松大于木荷27 cm,差异不显著。这也证明,在相同的条件下,针叶树的生长量大于阔叶树的传统观念。

从表4的进一步细分可以看出,不管是容器苗树种间还是裸根苗树种间的生长变化与上述结论相同,3个树种(杉木、马尾松和木荷)间的3个指标(新梢高、地径和冠幅)生长变化是基本一致的,生长量都是杉木 >马尾松 > 木荷,3个树种间的生长差异均达到显著和极显著水平。这个结果与树种与苗木类型(A×B)的互作效应不显著(表1)有关,因为树木的许多重要特性被认为是带有微小的加性效果的基因控制的[1],树木的生长被速生加性基因控制,不同树种之间的速生加性基因数量有多少之分,从而决定了它们的生长量大小。也就是说,在相同条件下,造林后2.5 a时,杉木 > 马尾松 > 木荷的生长量变化趋势是树种的遗传效应引起的,因此,不会因为苗木类型的不同而改变树种间的生长量位次。

4.2 苗木类型间

从表3和表5可以看出,容器苗与裸根苗之间、3个树种内的容器苗与裸根苗之间的3个指标(新梢高、地径和冠幅)生长变化是基本一致的,生长量(杉木的冠幅除外)都是容器苗 > 裸根苗。这也证明,相同树种在相同条件下,造林后2.5 a时,容器苗的生长量大于裸根苗。

从表5还可以看出,3个树种内的容器苗与裸根苗之间的地径和冠幅的变幅很小,分别只有0.1 ~ 0.2 cm和1.0 ~ 9.9 cm,差异均不显著。这说明,3个树种内的容器苗与裸根苗之间的3个指标中,相同树种在相同条件下,造林后2.5年时,地径和冠幅的生长影响要小于新梢高。

从表3可以看出,容器苗平均新梢高142 cm大于裸根苗(109 cm)33 cm,差异极显著。这说明,杉木、马尾松和木荷3个树种造林用容器苗比用裸根苗有非常明显的增产效果。其主要原因是:容器苗自身带有营养基质,储存有一定量的水分和养分,具有良好的保水性能[2],容器苗运输不伤根,不脱水[3~4];造林后的缓苗期短暂[2~4],从而加快了生长速度[2]。而裸根苗起苗后根系的最活跃部位——根尖受到损伤,根系脱离了土壤,易脱水,运输易伤根,使苗木品质下降;栽植时破坏了根系的自然生长状态[5],所需的水分只能依靠土壤供应,而山地的水分供应状况差;另外,裸根苗造林具有明显的缓苗期,即使能勉强成活,其整株发育也较差,所以,相同条件下新梢高等生长量低于容器苗。

从表5进一步可以看出,3个树种内的容器苗与裸根苗之间的新梢高生长变化有较大差别。杉木容器苗166 cm大于裸根苗(145 cm)21 cm,差异不显著;马尾松容器苗143 cm大于裸根苗(106 cm)37 cm,差异显著;木荷容器苗117 cm大于裸根苗(77 cm)41 cm;差异显著。这说明,在相同条件下,造林后2.5年时,杉木、马尾松和木荷 3个树种的容器苗平均新梢高生长比裸根苗增产 30.3%,效益极显著。其中:杉木增产14.5%,马尾松增产34.9%,木荷增产51.9%。增产效果比较为木荷>马尾松>杉木。这可能与裸根苗造林缓苗期长短相关,据笔者观察,3个树种缓苗期长短也是木荷>马尾松>杉木。因为木荷是常绿阔叶树,其叶表面积大于针叶树,其叶面的气孔有别于针叶树的内陷气孔[6],生长期的水分蒸发量大于针叶树,造林后植株易脱水,裸根苗造林后其2/3以上的枝叶会脱落[7],从而造成缓苗期长于针叶树。针叶树里的马尾松与杉木的根系结构不一样,是影响它们缓苗期长短的主要原因,马尾松是主根发达、须根少;而杉木是须根多、主根不发达。须根多,根尖(根系的最活跃部位)就多;须根少,根尖就少。根尖多,造林后与土壤的接触面就大,就容易成活,缓苗期就短;根尖少,造林后与土壤的接触面就小,就不容易成活,缓苗期就长。所以,杉木苗的根尖比马尾松苗多,也就意味着杉木缓苗期比马尾松短。造林栽植技术标准要求不同也证明了这一点,马尾松栽植技术要求“压实捶紧”[7]就是为了提高根尖与土壤的接触面,缩短缓苗期;而杉木栽植技术只要求“压实”[8]。

5 结论与建议

5.1 结论

树种与苗木类型双因素造林对比试验结果分析表明,2.5年生时,新梢高、地径和冠幅生长 A因素间差异极显著,生长量大小为杉木 > 马尾松 > 木荷,A×B互作效应不显著,属树种的遗传效应。B因素间新梢高差异极显著,地径和冠幅则差异不显著;经多重比较,容器苗平均新梢高生长比裸根苗增产 30.3%,效益显著。其中:杉木增产14.5%,马尾松增产34.9%,木荷增产51.9%。增产效果比较为木荷 > 马尾松 > 杉木,其主要原因是容器苗基本没有缓苗期,裸根苗有缓苗期,缓苗期长短为木荷 > 马尾松 > 杉木,其因又为树种间树叶气孔与根系结构的差异所致。

5.2 建议

主要造林树种推广使用容器苗时,应该首先推广使用木荷等常绿阔叶树,其次为马尾松等主根发达、须根少的针叶树,再次为杉木等须根多、须根发达的针叶树。

[1](美)乔纳森W·赖特.郭锡昌,胡承海(译).森林遗传学[M].北京:中国林业出版社,1981.14-15.

[2]刘桂兰,董炳欣,董文辉.推广容器苗是提高山区造林成活率的有效途径[J].河南林业科技,2003,23(2):47

[3]侯元兆.现代林业育苗的理念与技术[J].世界林业研究,2007,20(4):24-29.

[4]董振成,王月海,周生辉,等.侧柏平衡根系无纺布容器苗与塑料袋容器苗造林对比试验[J].山东林业科技,2006(3):35-36.

[5]赵健,于卫平,白永强,等.沙旱生植物容器育苗技术[J].林业科学研究,2004,17(增刊):100-104.

[6]云南林学院.植物学[M].北京:农业出版社,1978.103-108.

[7]王月海,房用,史少军,等.平衡根系无纺布容苗造林试验[J].东北林业大学学报,2008, 36(1):14-16.

[8]国家林业局.全国森林培育技术标准汇编(用材林卷)[M].北京:中国标准出版社,2003.