何止诗中有画画中有诗

----艺术关系论略

2012-11-23○毛翰

○毛 翰

(华侨大学 文学院, 福建 泉州 362021)

关于诗画关系之论,最为人们熟知的,莫过于苏轼的“诗中有画”、“画中有诗”。语出苏轼《书摩诘蓝关烟雨图》,是评论王维诗画的,所谓“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”此外,苏轼还有诗云:“诗画本一律”,“少陵翰墨无形画,韩干丹青不语诗。”

尽管其来有自。晋人陆机就曾说:“丹青之兴,比雅颂之述作。”*【唐】张彦远《历代名画记(卷一)·叙画之源流》引述。唐人王维《为画人谢赐表》道是,为功臣画像“乃无声之箴颂”。箴是规劝之诗,颂是颂扬之诗,“无声之箴颂”即无声之诗。萧建《代书问费徵君九华事》诗云“其中幽境客难到,请为诗中图画来。”[1]苏轼此论一出,还是以其明快之语,点穴之功,令一时应者如云,如张舜民《跋百之诗画》:“诗是无形画,画是有形诗。”*宋人画论《林泉高致》记述:“更如前人言‘诗是无形画,画是有形诗’,哲人多谈此言,吾人所师。”这可能让人以为张舜民所谓“诗是无形画,画是有形诗”更早于苏轼的诗画之论。《林泉高致》作者署名郭熙(“翰林待诏直长赠正议大夫郭熙淳夫撰”),实为其子郭思在郭熙逝世之后的追记之作,并多郭思自述。文中十次提及“先子”(先父),如“思平昔见先子作一二图”。有这样一代人的时间差,《林泉高致》的记述就顺理成章了,所谓“诗是无形画,画是有形诗”应该是郭思对父辈当时“哲人多谈此言”的概括,并不特指张舜民的诗句。如果《林泉高致》为郭熙生前所撰,郭熙(1023-1085?)长苏轼(1037-1101)十四岁,长张舜民(1034?-1100)约十岁,不会称之为“前人”。苏轼二十岁登第,比张舜民早八年,时人孔武仲、黄庭坚等皆应和苏轼,故诗画之论,应是苏轼在先。孔武仲《东坡居士画怪石赋》:“文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。”黄庭坚《次韵子瞻子由题憩寂图》:“李侯有句不肯吐,淡墨写作无声诗。”《写真自赞》:“诗成无象之画,画出无声之诗。”钱鍪《次袁尚书巫山诗》:“终朝诵公有声画,却来看此无声诗。”陈与义《心老久许为作画未果以诗督之》:“秋入无声句。”后世亦余响不绝,如元人方回《赠善画龙虎吴伯原杂言》:“善书画意不画像,妙在讬兴无声诗。”明人徐渭《无题》:“莫把丹青等闲看,无声诗里颂千秋。”清人汤来贺《黄伯衡诗序》:“善诗者句中有图绘焉,善绘者图中有风韵焉。”石涛《苦瓜和尚画语录》:“可知画即诗中意,诗非画里禅乎?”

西方也有类似的论述,如古希腊诗人西摩尼德斯说“画为不语诗,诗是能言画”,达·芬奇则说,画是“嘴巴哑的诗”,诗是“眼睛瞎的画”。[2]

也不乏质疑之声,认为诗画异质,各有擅场,不必抑己之长,扬彼之短。但这质疑似乎有点多余,诗画异质不言而喻,其各自的魅力当然不可替代,东坡们乐道的是“诗中有画”,是以彼一艺术补足此一艺术,而不是“诗中只有画”,以彼一艺术异化此一艺术。

人们常把诗与画比作一对孪生姊妹。诗是时间的,画是空间的。诗是历时性的,表现主观世界或客观世界的时间流程;画是共时性的,表现客观世界或主观世界的瞬间状态。写诗一般要有意象,意象物化即为画;作画通常讲究诗意,诗意凝结即为诗。诗为画而题,即为题画诗;画为诗而作,即为诗意画。诗与画,就这样相依互补,构成一幅艺术的太极图。

然而,在艺术的大家庭里,并非只有诗与画这一对孪生姊妹,而是有着诗、音乐、绘画、雕塑、舞蹈、建筑等众多姊妹的。在西方神话中,艺术女神缪斯作为宙斯的女儿,共有九位,分管着各类诗歌、悲剧、喜剧、舞蹈等。

艺术门类众多,众多的艺术只是人们表现主观情思、再现客观世界的不同方式。当人们心中有一份情的感动、理的感悟、美的感触,想要抒发,想要倾诉时,诗人会用具有乐感和意象的语言,作曲家会用旋律和节奏,画家会用线条和色彩,雕塑家会用立体造型,舞蹈家会用人体动作和表情。再现客观世界亦然,譬如一束梅花,可以诗咏之,以墨写之,以玉雕之,以乐谱之,以舞摹之。

从传播学的角度看去,艺术的创作与欣赏过程,就是一个编码与解码的过程。各种不同的艺术形式的创作与欣赏过程,就是一个个不同的编码与解码的过程。例如,音乐家把情思编码为一系列的声音组合,由欣赏者去解码还原为情思;画家把情思编码为一幅线条与色彩的组合,由欣赏者去解码还原为情思。

各种艺术都是相通的,互动的。不仅“画为不语诗,诗是能言画”,音乐也被称为“流动的建筑”、“无字的诗”,雕塑也被称为“立体的诗”、“三维的画”,建筑也会被称为“凝固的音乐”、“立体的诗”,舞蹈也被称为“跳动的音乐”、“脚步的诗”……

有人说,一切艺术都趋向于音乐*【英】Walter Pater, 1839-1894, The Renaissance: “All art constantly aspires towards the condition of music.”见于沃尔特·佩特《文艺复兴》(英汉对照),外语教学与研究出版社2010年第1版第170-171页。汉译:“所有艺术都坚持不懈地追求音乐的状态。”此前,朱光潜《诗论》译为:“一切艺术都以逼近音乐为指归。”。其实,诗、音乐、绘画、雕塑、舞蹈、建筑……各种艺术的区别,仅仅在于其抒怀状物之时各自采用的“语言”的不同。付诸视觉的艺术(绘画、雕塑、舞蹈、建筑)和付诸想象的艺术(诗)也可以转而付诸听觉(音乐),空间艺术(绘画、雕塑、建筑)和时空艺术(舞蹈)也可以转化为时间艺术(音乐)。站在音乐本位的立场上,强调韵律、节奏,自然可以这么说。

当我们强调形象思维是一切艺术的特征时,也不妨说“一切艺术都趋向于绘画”。雕塑、舞蹈、建筑与绘画同属造型艺术,说一切艺术都趋向于雕塑,趋向于舞蹈,或趋向于建筑,也都说得过去。

如果我们承认“艺术的盟主是诗”[3]前言,强调诗意是一切艺术的灵魂,则可以说“一切艺术都趋向于诗”,甚至“一切艺术都是诗”了。音乐是在时间坐标上流响的诗,绘画、雕塑是二维或三维空间里的具象的诗,建筑是三维空间里的抽象的诗,舞蹈是人的形体语言在时空里展开的诗。其它文学著作,包括散文如《庄子》,小说如《红楼梦》,剧本如《牡丹亭》,以及历史、哲学和宗教著作如《史记》《周易》《佛经》,也都不妨说是诗,是“无韵之《离骚》”。

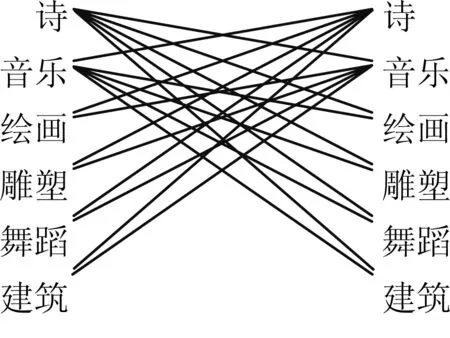

要搞清各种艺术之间究竟存在着多少相互关系,存在着多少类似于“诗中有画”的“谁中有谁”,只要把各种艺术分列两端,一一画出其中的关系线即可:

这里,诗属于想象艺术,音乐属于听觉艺术,而绘画、雕塑、舞蹈、建筑大致同属于视觉艺术。各种艺术的相互渗透和配合,主要发生在想象艺术与听觉艺术之间,想象艺术与视觉艺术之间,以及听觉艺术与视觉艺术之间。

于是,除了“诗中有画,画中有诗”,我们还可以列出“诗中有乐,乐中有诗”,“诗中有雕塑,雕塑中有诗”,“诗中有舞,舞中有诗”,“诗中有建筑,建筑中有诗”,以及“乐中有画,画中有乐”,“乐中有雕塑,雕塑中有乐”,“乐中有舞,舞中有乐”,“乐中有建筑,建筑中有乐”等。

在艺术的世界里,想象艺术、听觉艺术、视觉艺术三国鼎立。想象艺术即诗之国,听觉艺术即音乐之国,视觉艺术为绘画、雕塑、舞蹈、建筑等的联邦。(综合艺术如戏剧、影视、歌曲等,则是三国或其中两国的统一体,暂且不论。)

艺术的世界里还有一个重要的部落,那就是书法。书法的地位是独立的,她不属于想象艺术,不属于听觉艺术,也不属于视觉艺术。在艺术的世界里,书法自立一国,她不属于艺术三国之任何一国,也不附属于艺术三国之任何一国。在艺术三国各霸一方的天下大势下,书法居于想象艺术(诗的王国)与视觉艺术(绘画、雕塑、舞蹈、建筑等的联邦)之间,与之相距较近,而与听觉艺术(音乐王国)遥相守望,距离较远。

作为文字的书写艺术,书法不是纯粹的视觉艺术,不懂其语言文字,就如对天书,无从欣赏。正如诗作为想象艺术,以语言文字为媒体,而语言文字有地域族群及时代之分,某一时空的人们,很难欣赏另一时空的人们创作的诗。而作为视觉艺术的绘画、雕塑、舞蹈、建筑等,以及作为听觉艺术的音乐,则是“世界语”,无须翻译,别的时空的人们即不难欣赏。不过,书法也不是纯粹的想象艺术,它分明还呈现着一种直观的视觉美。书法兼具想象艺术与视觉艺术的特征。

由于书法所处的独特地位,它与作为想象艺术的诗,作为听觉艺术的音乐,作为视觉艺术的绘画、雕塑、舞蹈、建筑等之间,都存在着互动关系,都可能进行相互渗透。正如其它各种艺术之间存在着互动关系,因而“诗中有画,画中有诗”“诗中有乐,乐中有诗”……一样。

下面,试就各种艺术之间的关系,做一简要论述(雕塑与绘画近似,关于雕塑的两题从略)。

诗中有乐,乐中有诗

诗是以具有乐感和意象的语言抒怀及叙事的艺术。诗的语言本来就有乐感,与音乐天然相通,“诗中有乐”理所当然。就像“诗中有画”理所当然一样,因为诗往往借助意象表达,意象就是画。

音乐是听觉艺术,一连串的乐音构成的旋律,付诸我们的听觉;诗是想象艺术,一连串的语言文字符号构成的诗句,通过视听,付诸我们的想象。音乐和诗,又都是时间艺术,一连串的乐音或语言,音符或字符,可以携手同行,踏着节奏,依次抵达我们的心灵。

诗和音乐原本雌雄同株,作为原始的歌(比“断竹续竹”更早)而存在。后来,由于文字问世,文学自觉,也由于器乐问世,音乐自觉,致使雌雄分离,诗乐分立。歌中的音乐元素淡出,就有了纯粹的诗;歌中的诗元素淡出,就有了纯粹的音乐。但歌中的音乐元素很难百分之百地淡出,于是就很难有百分之百纯粹的诗,诗中残存音乐元素(乐感),故而“诗中有乐”。而歌中的诗元素也很难百分之百地淡出,于是就很难有百分之百纯粹的音乐,音乐中残存诗元素(诗意),故而“乐中有诗”。

诗乐分立后,仍然藕断丝连。更有一脉如天作之合,连理比翼,历经汉唐乐府、宋词元曲、明清民歌及现代流行歌曲,始终不离不弃。分手了的诗与乐,有时也会耐不住寂寞,而旧情重温,破镜重圆,复归为歌。

关于音乐与诗的关系,音乐理论界有两种截然相反的观点。“音乐他律论”认为音乐是表现情感的艺术,音乐与诗的关系密切,音乐旋律来自人类的语言。“音乐自律论”则否定音乐是表现情感的艺术,否定音乐与诗的关系,认为音乐的美,蕴涵在音符的组合、律动之中,旋律来自和声。[4]实际上,“音乐自律论”主张的是一种抽象音乐、纯音乐。剔除内容,惟余形式,自律不妨作为音乐的一种存在方式。而载着情思,受着他律,不排斥乐教使命,则是音乐的常态的存在方式。这常态的音乐,便“乐中有诗”。

在诗与音乐的关系上,诗歌理论界也有两种完全不同的观点。一种观点认为,音乐给诗插上飞翔的翅膀,借助它,诗不仅飞得更高更远,而且姿态更美,这相当于认同音乐的“他律”。另一种观点认为,音乐对诗是一种束缚,离开音乐后,诗的表达会更为自由舒展,这相当于固守诗的“自律”。“诗中有乐”者,便是常态的诗。

诗是想象艺术,通过语言和文字符号,诉诸想象,以完成抒情或叙事。由于语言或文字符号所代表的意义比较明确,诗的意谓往往也比较明确。即使是“为艺术而艺术”“为诗而诗”的所谓“纯诗”,其意蕴也往往比同题的纯音乐要明确得多。

音乐是听觉艺术,通过旋律和节奏,诉诸听觉,以完成抒情及叙事。由于旋律及节奏所代表的意义更为朦胧,音乐的意谓通常也更为朦胧。所以,与其说“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特”,不如说“有一千个听者,就有一千支高山流水”。樵夫钟子期听出琴声“巍巍乎志在高山”、“洋洋乎志在流水”,让伯牙惊叹:“善哉,子之心而与吾心同。”其实,如果不知此曲名曰《高山流水》,听者也完全可以发挥自己的想象去阐释,而不必与乐师之心相同。如果此曲名曰《霸王别姬》,后世的钟子期完全可能听出“巍巍乎志在英雄”、“洋洋乎志在美女”。如果此曲名曰《日月经天》,钟子期们也不妨听出“巍巍乎志在羲和”、“洋洋乎志在嫦娥”。

中国人早就发现了音乐的这一属性,嵇康的《声无哀乐论》就不无偏颇地指出:“心之与声,明为二物。”音乐的不确定性,使欣赏者很难领略作者灌注于音乐之中的情思和意象原型。但是,如果有了诗的“注解”,音乐有了明确的主题提示,再听《广陵散》《哀郢》《胡笳十八拍》之类,想聂政为报父仇刺死韩王然后自杀的悲壮,屈原见国都沦陷百姓逃亡而无力回天的仇恨,蔡文姬自匈奴归汉母子分离的痛楚,就不能不为之动情了。

诗的意谓较为质实,音乐的意谓较为空灵,故音乐的表达需要诗的注解,诗的表达需要音乐的彰扬。诗的注解无须冗长,有时,寥寥几字的音乐标题,即有导读之效。而一首白纸黑字的诗,一经配乐,配乐朗诵或谱曲歌唱,其艺术感染力和心灵冲击力,可能呈几何级数增长。

诗中有建筑,建筑中有诗*建筑不是孤零零的人造之物,建筑须与周围的自然、人文环境相融,与园林融为一体,成为园林的一部分。所谓园林,所谓建筑,其实应该合为一个“园”字。此题则可更为“诗中有园,园中有诗”。

建筑中有诗,诗中有建筑,中国古人早就这么诗意地栖居着。譬如,匡氏结庐,与仙人共游,遂有庐山*[南朝宋]慧远《庐山记略》云:“有匡俗先生者,出自殷周之际,隐遁避世,潜居其下。或云俗受道于仙人而共游其岭,遂托室悬岫,即岩成馆。故时人谓其所止为神仙之庐。”;陶渊明结庐在人境,采菊东篱下,令后人仰慕不已。

诗人以其优美的语言文字,构筑自己的精神家园;建筑师以其不乏灵性的建材,构筑自己的理想空间。诗与建筑,都是人们心中那情思和审美理想的表达,其表达之途,都在于意象(诗有时直抒胸臆,大象无形)及意境的营造。尽管诗的意象是虚拟的,建筑的意象是实在的。建筑与诗“同分异构”,所异的是虚实,所同的就是诗意。

建筑有时还作为意象(寓意之象)进入诗中。如唐太宗李世民《帝京篇》其一:“秦川雄帝宅,函谷壮皇居。绮殿千寻起,离宫百雉余。连甍遥接汉,飞观迥凌虚。云日隐层阙,风烟出绮疏。”就以壮丽山川间的帝京建筑,摩天连云的长安城楼,寄托诗人君临天下重整乾坤的豪情。刘禹锡《乌衣巷》:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”那信手拈来的四个意象,朱雀桥、乌衣巷、王谢旧府、百姓家居,也都是建筑,诗人关于人生如寄、荣枯无常的许多感慨尽寓其中。

诗的文字排列也有如建筑。五七言诗自不必说,其横成行、纵成列,立如楼宇、卧如街区的文字方阵,让人们不假思索就会想到建筑。便是各式各样的词曲,乃至今日新诗、自由诗,那参差错落的行列,行止自如的字句,仍不乏建筑之趣。因为建筑不惟方正,更尚自然,中国园林那随势赋形的水榭山斋,更多几分洒脱天成。将诗的“建筑美”界定为“节的匀称”和“句的均齐”[5],可能有失偏狭。

共同的立象尽意、造境寄怀的表达方式,使得诗与建筑都要讲究整体布局,讲究起承转合,讲究节奏、韵律,讲究空灵。清人钱泳《履园丛话·造园》里有一段话被人反复称引:“造园如作诗文,必使曲折有法,前后呼应。最忌堆砌,最忌错杂,方称佳构。”其实,他接下来的一段话也很精辟:“园既成矣,而又要主人之相配,位置之得宜,不可使庸夫俗子驻足其中,方称名园。”诗亦如此,倘若当年张若虚《春江花月夜》华章一出,粗鄙如安禄山者亦附庸风雅,甚至改其词,犯其境,开篇就来一句“春江潮水连海平,安禄山月共潮生”,则诗情何以堪?

江山也要文人捧,建筑还须诗笔题。再好的园林建筑,也须有诗文为之题跋点睛,中国园林与诗境天然相通。正如《红楼梦》人物贾政所说:“偌大景致,若干亭榭,无字标题,也觉寥落无趣,任有花柳山水,也断不能生色。”*语出《红楼梦》第十七回《大观园试才题封额 荣国府归省庆元宵》。建筑因诗文而名,诗文因建筑而传,最著名的,莫过于江南三大名楼,黄鹤楼之于崔颢《黄鹤楼》诗,滕王阁之于王勃《滕王阁序并诗》,岳阳楼之于范仲淹《岳阳楼记》。“我曾以宋词喻苏州诸园:网师园如晏小山词,清新不落套;留园如吴梦窗词,七层楼台,拆下不成片段;而拙政园中部,空灵处如闲云野鹤去来无踪,则姜白石之流了;沧浪亭有若宋诗,恰园仿佛清词,皆能从其境界中揣摩得之。”[6]这是现代建筑学家陈从周先生的妙悟。反之,当然也可以借苏州诸园喻宋词乃至整个中国诗歌的风格。

诗与园林建筑相通,还在于借景(借境)。借景是中国园林艺术常用的手法,即于亭台廊榭的若干适当位置,开窗设户,甚至推倒壁垒,纳入远处的山林、塔寺、云月等,使之成为“象外之象,景外之景”,让“借境”成为“自境”的自然伸展。诗歌创作中的借景(借境),就是用典、用事,往往是立足于此一时空,引入彼一时空之境,使之成为此一时空之境的印证和补充。李白《将进酒》在“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”的狂歌中,即兴嵌入“陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑”一联,五百年前诗人曹植纵酒醉客的镜头即成借境。园林建筑的借景是空间的,向空间的纵深去借;诗的借景是时间的,向历史的纵深去借。

如果说诗的意境营造,在于造就一个理想的精神家园,那么,园林建筑的意境营造,则在于造就一个理想的精神兼物质的家园。

不过,诗所营造的,有时并不是我们向往的意境,而是我们遭遇的所欲逃避的意境,如“雪拥蓝关马不前”、“断肠人在天涯”。建筑所营造的,有时也不是人们所向往的意境,而是人们沦落的所欲逃避的意境,如寒窑、蜗居或高墙大狱。

画中有乐,乐中有画

绘画和音乐分属视听,绘画以线条色彩诉诸我们的视觉,音乐以旋律节奏诉诸我们的听觉。从创作到欣赏,绘画与音乐殊途同归,给我们以心灵的震撼或陶冶。从形式到内容,绘画与音乐无不相通,可谓“乐是无形画,画是有形乐”、“乐是有声画,画是无声乐”。

音乐与绘画可以表达同样的情思。例如,古曲《渔樵问答》通过青山绿水间渔父与樵夫的对话,表达着对争名于朝逐利于市者的鄙夷。其同名画作的主题并无二致。从音乐中不难想见渔父与樵夫对话的情景,从画面上也隐约可以听到二人对话的情韵。当然,音乐与绘画也都可以趋于唯美,主题冲淡,情思若有若无。

绘画为视觉艺术、空间艺术,音乐为听觉艺术、时间艺术。绘画是静态的,让生动的情景(寓情之景)凝于一瞬;音乐是动态的,让情思化作一串音响鱼贯而出。赤橙黄绿青蓝紫七色,对应于CDEFGAB七音。音画二者相反相成,处处互补。

绘画讲究构图,讲究画框内各种因素的空间布局和呼应;音乐讲究曲式,讲究乐曲内各种因素的时间布局和呼应。绘画讲究布局的张弛有度,乃至留白;音乐讲究节奏的舒张缓急,乃至“此处无声胜有声”。绘画讲究音乐般的动感、节奏感;音乐讲究画面般的明暗和冷暖。音乐的旋律,对应于绘画的线条,二者的曲直刚柔都关乎情思的变换。音乐的和声,对应于绘画的阴影,因为二者都想营造层次感、立体感。

为绘画和音乐共用的“色调”一词,实际上是由视觉的“色”与听觉的“调”组合而成。并衍生出“冷色调”“暖色调”“主色调”“次色调”“相邻色调”“对比色调”等。

绘画和音乐的物理学意义,不过是一组光波与一组声波,分别诉诸我们的眼睛和耳朵,它们原本是可以互相“翻译”的。有的音乐语言与视觉形象之间,还有着相当固定的联觉,“如木琴短促的三连音常令我们联想起疾驰飞奔的骏马;扬琴轻柔的分解和弦层递音常让我们想起摇曳动荡的涟漪。”[7]

由于视听之间通感的存在,人们很容易接受“哀筝一弄湘江曲,声声写尽春波绿”*【北宋】晏几道《菩萨蛮》。,一支哀婉的筝曲,即已描绘出碧波荡漾,让人仿佛置身春天。也不难理解“天空红得像马赛曲”*【俄】马雅可夫斯基《穿裤子的云》。的那份激越昂扬。耳听一支二胡曲《赛马》,眼前便生出一幅万马奔腾的草原风光。

由于地理的阻隔,文化的分野,传统的东西方艺术一直在相对独立地发展着。中国传统的绘画与音乐,在雅淡、悠远、圆融的意境美的追求方面,二者是相通的;西方绘画与音乐,在浓墨重彩的视听冲击的追求方面,二者也是一致的。

音乐止于听觉,绘画止于视觉,其各自的局限不言而喻。如何克服局限,将各自的艺术魅力发挥到最大值?一个可行的办法,是相互借鉴,取长补短,冲破艺术的疆界,到对方的领地去纵横驰骋。

对于音乐,就是要使自己的时间艺术产生空间艺术的幻像,使自己的听觉艺术产生视觉艺术的幻境。为此,音乐可以通过旋律勾画出灵动的线条,通过节奏的变化传达出画面的舒张之致,通过和声营造出画面的色彩感和层次感,以及拟声,如模拟鸟语、风声,从而让美妙的音乐幻化出画境。古曲《春江花月夜》就以优美的旋律,描绘出江楼钟鼓、月上东山、风回曲水、花影层台、水深云际、渔歌晚唱、洄澜拍岸、挠鸣远濑、欸乃归舟、归舟远去等十幅幽静的国画,让人们深入画境,深入乐境。

对于绘画,要克服画面的寂静,使之生动起来,就是要让画面生出乐感,仿佛有动人的音乐从中流淌出来。宋人王希孟的《千里江山图》就以其富于韵律感的长天大地构图,错落有致的远山近水布局,不乏动感的树色舟影点染,让人一路欣赏过去,画面之中如有天籁洋溢。元代黄公望《富春山居图》长卷犹如音乐一程程展开,更为人们所熟知。

乐中有舞,舞中有乐

音乐是时间艺术,一系列音符须依次演出,而不能同时奏响;舞蹈也是时间艺术,一系列的舞句须依次言表,而不能同时道出。在时间的坐标上,舞蹈踏着音乐的节拍行进,音乐也伴着舞蹈的步伐进行。

音乐是听觉的,舞蹈是视觉的,音乐与舞蹈结合即能形成视听冲击。音乐是抽象的,舞蹈是形象的,音乐与舞蹈结合即有虚实相生之妙。

对于舞者,就是要用手语般的舞句,将音乐的口语般的乐句一一比划出来;以悦目的舞姿,将音乐的悦耳的旋律一一演示出来。“使人觉得音乐的每一个音符都仿佛是从舞者飘动着的舞姿中流淌出来的,由舞者自身‘唱’出来的。使舞蹈的运动充满歌唱性,使音乐变成可视的、生动感人的艺术形象。”[8] 30-31

唐人段安节《乐府杂录》说:“舞者,乐之容也。”此话原本不错。今人为之对出一个上句,成为“乐为舞之心,舞为乐之容”,意即音乐是舞蹈的灵魂,舞蹈是音乐的形容,这就似是而非了。音乐与舞蹈,原是艺术表达的两种不同的方式,编码解码,殊途同归。与“舞为乐之容”(舞蹈是音乐的视觉形象)相对的,应该是“乐为舞之音”(音乐是舞蹈的听觉形象),而不能是“乐为舞之心”。音乐与舞蹈的关系,不是灵与肉的关系,而是听觉形象与视觉形象的关系,是音与容的关系,是口语与手语的关系。声音与形容,口语与手语,都在表现着心灵。

如果音乐与舞蹈的关系,是心灵与肉体的关系,则意味着二者须臾不可分离,而事实并非如此。音乐离开了舞蹈,并非孤魂野鬼;舞蹈离开了音乐,也并非行尸走肉。

就艺术起源而言,舞蹈应该早于音乐,正如手语早于口语。柏拉图说,人类在语言表达还不发达的时候,舞蹈是一种以手势讲话的艺术。经过漫长的岁月,人类的口语发展起来,完善起来,足以表情达意了,口语者在表达过程中,仍然会自觉不自觉地以简单的手语辅助表达,现代演讲术还倡导“以手势助说话”,以增加演讲的感染力。同样,音乐完善起来之后,仍然会借助舞蹈,以增加感染力。

《毛诗序》所谓“情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”这种情形,应该是发生在人类的音乐舞蹈艺术相当成熟之后。按照舞蹈起源在先的推论,上古人类的艺术表达程序应该是这样的:“情动于中而表于形,手之舞之足之蹈之,手舞足蹈之不足,故嗟叹之,咏歌之。”

作为情动于中的两种不同的表达方式,诉诸视觉的舞蹈和诉诸听觉的音乐,自然是舞中有乐,乐中有舞。

舞蹈依存于音乐,是因为舞步须踏着音乐的节拍,舞句须依着音乐的旋律,舞蹈须应着音乐的意象,随影赋形,融入音乐的意境,凸现音乐的主题。即使原始的或返璞归真的舞蹈,可以不用音乐伴奏,只需应着木石金鼓敲击的鼓点,但这鼓点已是音乐,一种非完形的音乐,所谓打击乐。舞蹈史上,本来就先有“鼓舞”,后有“乐舞”。

相比之下,音乐之于舞蹈,其依存度要低得多。从最初诗乐舞三位一体的混合艺术独立出来,音乐逐渐走向成熟以后,已完全可以作为纯粹的听觉艺术存在。不过,即使没有伴舞,在纯听觉的领略中,音乐那富于动感的旋律节奏,仍然会让我们感到舞蹈语汇的存在,包括演奏者忘情投入的姿态,和指挥者那舞蹈般的手语。而有了舞蹈相伴,为之“容”,为之作同步的视觉演绎和阐释,音乐会更富感染力,更易于激起共鸣。

站在音乐本位的立场上,乐中有舞犹如诗中有画,舞蹈就是音乐里的意象。

站在舞蹈本位的立场上,舞中有乐仿佛画中有诗,音乐就是舞蹈里的诗意。

诗中有舞,舞中有诗

如果说,音乐是口语表达,这句话还有比喻的修辞性质,那么,诗是口语表达,则是与修辞无关的质实定义。就连与狭义的口语相对的书面语也是后来才有的,原始的本真的诗,就是口语表达。

诗是口语表达,舞蹈是手语表达,诗与舞蹈的关系就这么简单明了。在心为志,发言为诗,吟啸歌唱还不尽兴,就继之以手舞足蹈,两千多年前中国古人如是说。舞蹈是脚步的诗(Dancing is the poetry of the foot),三百多年前一位英国诗人约翰·德莱顿(John Dryden,1631-1700)如是说。

诗与舞蹈分属两种艺术,当然有其不同之处。首先,诗以一套作为约定俗成的符号系统的语言文字为媒体,经由我们的视听,进入大脑,还原为一个想象的意境(以境胜,或以意胜),是为想象艺术。舞蹈则以人体的表演,直接诉诸我们的视觉,是为视觉艺术。其次,作为想象艺术的诗,其传播受限于语言文字的区划,一时空的诗,不经翻译,很难进入另一时空。而舞蹈及其它视觉、听觉艺术,则是“世界语”,可能通行于一切人类文明社会。

诗可以由舞蹈来做“手之舞之脚之蹈之”的倾情演绎,诗人与舞者之灵犀相通,自不待言。作为“脚步的诗”,舞蹈需要诗作为“脚本”,作为“手语的诗”,舞蹈需要诗作为“手稿”,诗中有舞,舞中有诗,不证自明。

古人之诗,从《关雎》《蒹葭》到《孔雀东南飞》《春江花月夜》,今人以舞摹之,还可能得其神,入其境,直令“观者如山色沮丧,天地为之久低昂”。

古人之舞,从上古陶片上的舞姿片段,到敦煌壁画上的翩然飞天,今人以诗咏之,也可能返其璞,归其真,直令“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。

言不尽意,立象尽之,是中国先哲的一大发现和创举。当语言不能充分表达心中之意,就不妨用意象诉诸感性来作另一种表达。“言征实则寡余味也,情直致则难动物也,故示以意象。”[9]意象表达的效果,就是以“象”征“意”,从而“含不尽之意,见于言外”*【北宋】欧阳修《六一诗话》引梅尧臣语。。

而舞蹈,即可作为这样一种无言的意象。当直抒胸臆甚至立象尽意的诗,都不能尽写其意时,就不妨试试舞蹈。舞者的表演,可能无言胜有言。例如,当我们欣赏杨丽萍的《雀之灵》,当那神姿仙态的孔雀舞,那唯真唯善唯美的艺术精灵,直呈于我们面前,我们的心灵能不为之洗礼为之升华吗?在“雀之灵”的逼视下,世俗的功名利禄,权力和金钱的光环,能不黯然失色吗?

关于意象入诗的作用,笔者曾有如下归纳:一、将抽象的情思寄托于具体的物象,使之可感可触,得到鲜明生动的表达。二、借助各自独创性的意象,使相同或相似的情思得到各臻其妙的表现。三、将难抒之情、难言之理,交由意象代抒代言,造成一种朦胧多义意蕴无穷的表达。四、担心以言获罪被割断喉管,借助意象,藏匿锋芒,可作委婉的表达。五、与时尚保持距离,避免因思想局限的直白表述使作品日后成为殉葬品。——如今,把意象换成舞蹈,把舞蹈看作诗的意象表达,关于意象作用的这几项归纳竟也完全成立。

就形式而言,文如散步,诗如跳舞,应该是一个不错的描述了。有一位美国教授Bliss Perry,说诗人“乐意戴着脚镣跳舞”(They love to dance in these fetters),此语经留美归来倡导新诗格律化的闻一多先生在其《诗的格律》一文中一番推崇,在中国弄得尽人皆知。其实,“戴着脚镣跳舞”原是一个画蛇添足的比喻,规范严谨的舞蹈相当于格律诗,自由奔放的舞蹈相当于自由诗,以舞喻诗,已经足够了,何必再加一副脚镣?

乐中有建筑,建筑中有乐

人类文明肇始,建筑与音乐相继诞生。《易·系辞下》说:“上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨。”《吕氏春秋·仲夏》说:“音乐之所由来者远矣。”“帝尧立,乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以歌,乃以麋鞈置缶而鼓之,乃拊石击石,以象上帝玉磬之音,以致舞百兽。”考古发现比文献记载的中国音乐史更早,八千年前的一支骨笛,出土后竟然还能演奏现代乐曲。待建筑与音乐规模日隆,其理论阐释及相互关系的研究,也开始受到关注。

“建筑是凝固的音乐”以及“音乐是流动的建筑”,这两句欧洲名言,最初不知出自何人之口,歌德、谢林、黑格尔、贝多芬等都曾说过,如今已是人所共知了。

在各种艺术中,音乐与建筑的关系是最为严密的。对音乐而言,各种声音的制定、组合及其体系,依据的是数学;对建筑而言,各种建材的制定、组合及其整体设计,依据的也是数学。不仅是“音乐中有建筑,建筑中有音乐”,音乐和建筑还可以建立各自的数学模型,二者之间还可以进行数学对位。

古希腊数学家毕达哥拉斯就发现了音乐的音阶系列基于数学的秩序与和谐之美,这与建筑的数理之美直接对应着。历代西方人在这方面多有高论,中国人也不乏创见。

明代戏曲家王骥德就发现,音乐的作法与建筑完全可以类比。他在《曲律·论章法第十六》写道:“作曲,犹造宫室者然。工师之作室也,必先定规式,自前门而厅,而堂,而楼……无不了然胸中,而后可施斤斫。作曲者,亦必先分段数,以何意起,何意接,何意作中段敷衍,何意作后段收煞,整整在目,而后可施结撰。”(清人钱泳“造园如作诗文”一说与之雷同。)在现代建筑学家梁思成看来,一部经典的建筑作品,简直可以拿来当做乐谱演奏:“从天安门经过端门到午门,天安门是重点的一节或者一个拍子,然后左右两边的千步廊,各用一排等距离的柱子,有节奏地排列下去。但是每九间或十一间,节奏就要断一下,加一道墙,屋顶的脊也跟着断一下。经过这样几段之后,就出现了东西对峙的太庙门和社稷门,好像引进了一个新的主题。这样有节奏有韵律地一直达到端门,然后又重复一遍达到午门。”[10]

不过,让音乐的旋律节奏和声凝固起来,就能成为建筑,从乐谱里,便可以看到丝丝入扣的建筑设计,这终归只是文学语言的夸张表述。作为听觉艺术、时间艺术的音乐,与作为视觉艺术、空间艺术的建筑,二者之间有着类似的审美追求,有着一定的数理对应关系,却不可能有严格的精确的数学换算关系。如果真把沿着从正阳门到景山的明清皇宫的中轴线的起伏和节奏,作为音乐的起伏律动的音阶系列,一定不大好听。

其实,除了建筑与音乐,其它艺术也都与数学有关。譬如绘画,在二维平面上表现三维世界,就不能不讲究透视、焦点,以及黄金分割率,还有基于数理的色彩学、光谱学、拓扑学等。譬如舞蹈,舞蹈美在曲线、动态,而曲线美从何来,动态美从何来,怕是只有神秘的数学才能解释。而美也是诗与数学的共同标准,李白诗云“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,数学家在这里看到了极限,看到了变量趋于零的动态意境。“数里有诗,诗歌是感性的数学”,“诗里有数,数学是理性的诗歌”*《数与诗的后现代对话》——前台湾清华大学校长刘炯朗教授在微软亚洲研究院的演讲。。实际上,不管人们是否意识到,数学或隐或显,存在于一切艺术之中。

但艺术创造和欣赏的兴奋点,在于美,不在于数学,人们在艺术创造和欣赏过程中,不应拘泥于基于数学的编码解码,而应超然于数学和逻辑,进入直觉和顿悟。

关于音乐与建筑的关系,与其进行如此这般较真的科学比对,数学换算,不如做这样一种诗性描述:仰望庄严肃穆的罗马教堂,仿佛听到了来自天国的安魂曲;置身海外唐人街,仿佛听到了中华文化的思乡调。建筑和音乐都在追求和谐的秩序,让我们劳苦的身心得以安顿。特定风格的建筑与音乐相互守望,成为特定人群的文化家园。

书法与诗、乐、画、舞等

书法不为汉字所专美,但世界上其它所有书法,都不如汉字书法这么博大精深,源远流长,甚至深蕴着民族精神。作为一种传统的书写艺术,书法与其它各种艺术相通。西汉扬雄《法言》指出:“言,心声也;书,心画也。”其实,书法何止是“心画”,它还可能是“心诗”“心乐”“心舞”……今人就有将书法誉为“无言的诗”“无声的乐”“无图的画”“无形的舞”的。书法与诗、乐、画、舞以及雕塑、建筑等各种艺术之间都“你中有我,我中有你”。

书法与诗。诗以文字写意,书法以线条写字,书法是诗的低阶艺术。书法不甘于低阶艺术的地位,乃欲直接以线条写意,以笔画传神,以形式为内容,“达其情性,形其哀乐”[11]。书法的这一僭越的冲动,犯上的举动,使之与诗的阶级趋同。由于书法与诗共同的对于形式美的追求,包括空灵美,所谓计白为黑,流畅美,所谓一气呵成,纯粹美,所谓得象忘意,共同的对于人格美的追求,所谓风骨、格调,所谓诗如其人、书如其人,使书之点划之间即见出诗的风采,诗行之间亦透露书的神韵。使书之法,通于诗之律;使书之神,通于诗之魂。

书法与音乐。书法是线条(笔画)的艺术,线条出于笔端,随意挥舞,舒张有度,流转有致,即为书法作品。音乐也是线条(旋律)的艺术,旋律出于管弦,随意抛洒,疾徐自若,起伏自如,即成音乐作品。线条的意义原本几近于零,意义只在那挥洒之间,挥洒者的即兴赋予,和欣赏者的心领神会。故音乐可以演绎《兰亭序》,书法可以演绎《高山流水》,音乐家可以拿字帖当乐谱,书法家也能在音乐声中奋笔狂书。

书法与绘画。“书画异名而同体”[12],由上古象形的刻划出发,书法和绘画分道扬镳,朝着写意与写实两个方向渐行渐远。书法的兴趣是抽象,因其终归是书写的艺术,而汉字至今仍不无象形,书法的抽象终有限度。绘画的兴趣是具象,所谓言不尽意立象尽之,写意尽意是其旨归,得意忘象在所难免,绘画的具象亦终有限度。在“以形写神”这同一面旗帜下,中国书法与绘画貌离神合。

书法与舞蹈。书法乃笔墨起舞,投影于宣纸之上;舞蹈乃人体作书,造形于天地之间。人体作书,过程就是一切;笔墨起舞,轨迹居然永恒。书法与舞蹈,乃一种诗意,两种演绎,舞文弄墨,不解前缘。书法家观摩舞蹈,悟得真髓,书艺大进,“舞墨”即可问世;舞蹈家临摹书家法帖,灵犀相通,出神入化,“墨舞”即告诞生。

书法与雕塑。对仓颉的作品进行唯美或不唯美的改写,便是书法;对上帝的造物进行唯美或不唯美的改造,便是雕塑。取自然万物的形与神,书法与雕塑各自结构着自己的审美理想。书法想让抽象的造型在二维的平面上产生三维空间的动感,雕塑想让具体的造型在三维空间里产生四维时空的生命感。书法与雕塑的关系不免有些神秘,譬如根艺:那鬼斧神工的树根造型,稍事斧凿,即为根雕;那天成地就的树根线段,随意摆布,即为根书。

书法与建筑。书法是一种文化的书写,建筑是一种文化的垒砌。王羲之倚兰亭而作集序,此即中国书法与建筑关系之象征。书法依存于建筑,对建筑的文化品位有画龙点睛之用;建筑托举书法,对书法的文化内涵有立象尽意之功。“颜体楷书可增环境之壮美,柳体行书可洋溢环境之妩媚,汉碑之体势可使环境有古朴的内涵,怀素的草书丰韵使环境充满动态之美。”[13]诚哉斯言。而欲张扬权势,攀附权贵,使建筑俗不可耐,当然也可以请不知篆隶真行草为何物的政客涂鸦。

参考文献:

[1] 全唐诗:卷四百九十五[M].

[2] 钱钟书.中国诗与中国画[J].中国社会科学院研究生院学报,1985,(1).

[3] 吴冠中.吴冠中画作诞生记[M].北京:人民美术出版社,2008.

[4] [德]F.M.伽茨.音乐美学的主要流派[J].文艺研究,2007,(12).

[5] 闻一多.诗的格律[N].晨报·诗镌,1926-05-13.

[6] 陈从周.中国诗文与中国园林艺术[J].扬州师范学院学报:社会科学版,1985,(3).

[7] 陶德义.乐中有画 画中有乐[J].小演奏家,2001,(5).

[8] 赵 蓉.谈音乐与舞蹈的对应关系[J].黄河之声,2005,(1).

[9] [明]王廷相.与郭价夫学士论诗书[M]∥明代论著丛刊.台北:伟文图书出版社,1976.

[10] 梁思成.建筑和建筑的艺术[N].人民日报,1961-07-26(7).

[11] [唐]孙过庭.书谱[M]. 北京:文物出版社,1995.

[12] [唐]张彦远.历代名画记(卷一·叙画之源流)[M].北京:人民美术出版社,1963.

[13] 张 臻.汉字、书法与建筑的关系[N].中国建设报,2006-05-17.