15%乙醇冰袋降温效果观察1)

2012-11-22

冷疗是利用低于体温的介质,从机体带走热量从而使组织温度降低,达到治疗效果[1]。它能提高痛阈,使血管收缩,并改变细胞通透性,使局部渗出及出血减少。冰袋冰敷作为最简单方便的冷疗方法,被广泛应用于高热降温、软组织损伤早期及减少术后不适,如局部发热、疼痛和肿胀等[2]。传统冰袋为清水冰块,硬度大、有棱角,塑形困难,无法充分与颈部、鼻部等体表良好接触,且难以固定,大大降低了冷疗效果,并给病人带来不舒适感。蒋丽萍等[3]报道,10%盐水冰袋在-18℃呈冰霜状,低温持续时间优于传统冰袋。芒硝冰袋也可在较低温度下保持冰霜状态[4],二者均有较好的塑形性。目前国内文献尚缺乏低温冰霜冰袋对机体降温效果的研究报道。现通过观察15%乙醇冰袋冰敷时皮肤表面温度的变化,进一步对其冰敷效果进行评价。

1 对象及方法

1.1 对象 将医学院的40名学生作为健康志愿者,男生、女生各20人,年龄22.0岁±3.8岁,体重6 2.9kg±2.1kg,身高1.68m±0.24m。排除标准:①由脊柱、骨盆、髋关节疾病引起的下肢疼痛;②不能耐受寒冷或过度敏感者;③大腿受试区皮肤损伤或有皮疹者。④有感染、发热症状者;⑤女性在月经期内。所有参与者在参与前均完成1份健康情况调查问卷并书面同意。随机分为两组,每组20名。两组一般情况比较差异无统计学意义。

1.2 方法

1.2.1 冰袋制备方法 15%乙醇冰袋制作方法:回收同一厂家生产的100mL输液袋并清洗、消毒,将75%乙醇20mL及蒸馏水80mL,加入空输液袋中,制成15%乙醇溶液并放置于-18℃ 冰箱中冷冻24h备用。清水冰袋制作方法:在100mL输液袋中注入清水100mL,放置于-18℃冰箱中冷冻24h备用。

1.2.2 测量仪器及测量方法

1.2.2.1 测量仪器 台湾泰仕产红外线测温仪,型号TES-1326,温度测量范围-20℃~500℃,分辨率0.1℃,准确度±2% 读值。用于测量皮肤表面温度,为减少误差,每个数据测量3次后取平均值。台湾泰仕产数字式温度表,型号TES-1310,温度测量范围-50℃~1 300℃,分辨率0.1℃,配合直接接触式热电隅探针,将探针直接插入冰袋内,用以连续测量冰袋温度的变化。HTC-1多功能电子式温湿度计,温度测量范围-50℃~+70℃,温度测量准确度±1℃,温度分辨率0.1℃,用于监测室内温度。

1.2.2.2 测量方法 实验组应用15%乙醇冰袋冷敷,对照组应用清水冰袋冷敷。在护理技能操作室进行实验,实验前30 min打开空调,使室温维持在27℃左右,并通过数字式室内温度计监测实验过程中的温度。受试者穿短裤,双脚脱去鞋袜,半卧位坐于病床上,双脚伸直。测量期间,鼓励受试者放松并保持舒适体位直至测量结束。测量前下肢裸露在室内环境中20 min,以与环境温度平衡。以受试者膝盖上方15cm处的大腿前侧皮肤中心为测量点,将置于冰箱中的15%乙醇冰袋取出,用相同规格的30cm×15cm毛巾包裹冰袋,置于测量点上方。冷敷前及冷敷20min后使用红外线测温仪测量皮肤温度,共测量3次,取平均值。

1.2.3 统计学方法 采用SPSS13.0统计软件进行t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

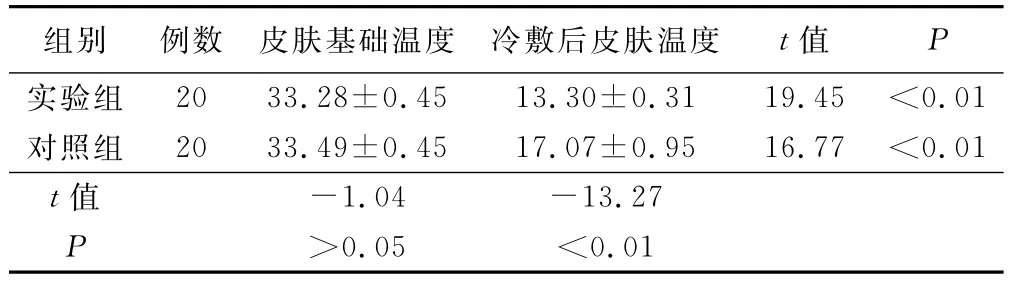

2.1 两组降温效果比较(见表1)

表1 两组降温效果比较 ℃

2.2 15%乙醇冰袋与清水冰袋冷敷时不同时间点的形态及温度(见表2)

表2 15%乙醇冰袋与清水冰袋冷敷时不同时间点的形态及温度

15%乙醇冰袋冷敷前呈柔软冰霜状,温度为-15℃,之后是冰霜与水的混合物,水的比例随冷敷进行逐渐增多,至20min冷敷结束时水的比例为30%左右。清水冰袋冷敷前呈完全固体冰块状,温度为-5℃,随着冷敷进行,水的比例逐渐增加,成为冰和水的混合物,至20min冷敷结束时水的比例为15%左右。在实验过程中,两组受试对象均未出现不适现象,也未出现受试区皮肤冻伤,耐受性良好。

3 讨论

乙醇的冰点为-114℃,沸点78.3℃,乙醇可与水混合配成不同浓度的乙醇溶液[5]。15%的乙醇冰袋在临床上容易配制,放入-18℃冰箱冷冻24h即可使用。其温度可达-15℃,呈柔软的冰霜状态,塑形性好,冷敷时可与体表充分接触,提高冷敷效果的同时,也使病人的舒适感增加。在对15%乙醇冰袋冷敷过程中温度变化的连续性观察中发现,冰霜本身温度下降较冰块明显,而清水冰袋温度可在较长时间维持在0℃。其原因可能为冰经历了相变而乙醇没有[1]。冰从固态转变为液态的过程中,不断吸收热量,温度逐渐升高,这是量变的过程;当温度升高到一定程度,即达到熔点时,再继续供给热量,固态就开始向液态转变,这时就发生了质的变化。虽然继续供热,但温度并不升高,而是固液并存,直至完全熔解。冷敷时间控制在20 min,这一时间曾被推荐为临床上合理而有效的治疗时间[6]。有报道,皮肤表面温度在13.6℃时局部痛觉缺失,12.5℃时神经传导速度下降10%,10℃~11℃时细胞新陈代谢下降50%,15℃时开始出现细胞代谢减退,这些研究显示皮肤表面温度在10℃~15℃时,可达到临床治疗效果[7,8]。本实验中,15%乙醇冰袋冷敷20min后可使皮肤表面温度降至13.3℃±0.31℃,处于该有效治疗温度范围内;而清水冰袋仅使皮肤表面温度降至17.07℃±0.95℃,未达到有效治疗的温度范围。冷敷温度越低,其可能出现的潜在危险也越大,有可能导致皮肤冻伤及病人的不适。在本次实验中,15%乙醇冰袋冷敷组的20名受试者均未出现明显不适及皮肤冻伤。本次实验因实验仪器的限制,仅能对冷敷前后的皮肤表面温度进行测量,未能进行连续性观察,无法了解冷敷过程中皮肤表面温度下降的变化趋势。红外线测温仪无创、安全、使用方便,但缺乏高精确度。更科学和精确的实验需要进一步开展。研究结果显示,15%乙醇冰袋因其可以达到更低的温度、更好的塑形性,降温效果明显优于普通清水冰袋。

[1] Jane KB,Natalie H,Sarah H,etal.Cooling efficiency of 4common cryotherapeutic agents[J].Journal of Athletic Training,2007,42(3):343-348.

[2] 邱卓钢,詹莉,邱宝华,等.冷疗在运动创伤治疗中的应用[J].医学新知杂志,2004,14(3):192-193.

[3] 蒋丽萍,王晶,费琴仙,等.10%盐水冰袋在物理降温中的应用研究[J].护理与康复,2007,6(8):509-510.

[4] 柏亚妹,张曦,吴兴彪.芒硝冰袋冷敷减轻创伤肿痛的研究[J].中华护理杂志,2006,41(9):773-774.

[5] 徐叔云.中华临床药物学[M].北京:人民卫生出版社,2003:421.

[6] Owens EF,Hart JF,Donofrio JJ,etal.Paraspinal skin temperature patterns:An interexaminer and intraexaminer reliability study[J].J Manipulative Physiol Ther,2004,27:155-159.

[7] Jutte LS,Merrick MA,Ingersoll CD,etal.The relationship between intramuscular temperature,skin temperature,and adipose thickness during cryotherapy and rewarming[J].Arch Phys Med Rehabil,2001,82:845-850.

[8] Bugaj R.The cooling,analgesic,and rewarming effects of ice massage on localized skin[J].Phys Ther,1975,55:11-19.