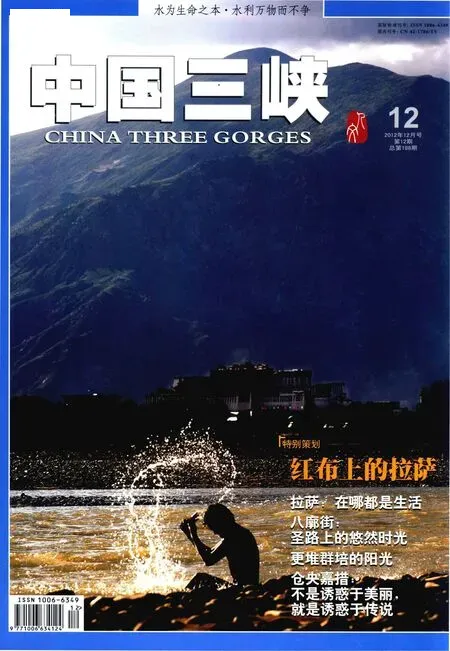

拉萨:在哪都是生活

2012-11-21编辑

文/张 涛 编辑/任 红

大昭寺的经筒在日复一日地转动。摄影/郑红光/CFP

拉萨的早晨

穿越唐古拉山口,西藏,就这样与我们邂逅了。几个小时后,风景不再是荒芜和苍凉了,而是明亮了起来,路继续向前延伸。

身穿藏袍的藏胞露出朴实的笑脸,温顺的成群的牦牛在草原上游荡,藏獒向我们车队拼命咆哮,天空蓝得几乎接近透明,在金黄色的夕光下,迸射出一种奇异和神秘的美丽。这,就是我们所遇见的青藏高原最为眩目的一瞬。拉萨,在我们的期待中,终于向我们缓缓靠近。

虽是九月,古名“吉曲”的拉萨河依然清澈,并奔腾着,就像它翻译过来的意思,欢乐幸福之波。直至即将进入城市,这条欢乐幸福之河才开始平缓下来。

就在这平缓中,我们遇见了拉萨的绿,田野里,那些作物依然绿着,身穿藏袍的妇女在田里耕作,时间仿佛在停滞,这景象,让我们恍惚置身于江南,但,这却是九月的拉萨,梦里曾无数次出现的拉萨,不知有多少人为之神往的高原之城:拉萨。

拉萨是我国首批公布的24座国家历史文化名城之一。“拉萨”,在藏语中为“圣地”或“佛地”之意,长期以来就是西藏政治、经济、文化、宗教的中心,金碧辉煌、雄伟壮丽的布达拉宫,是至高无上政教合一政权的象征。早在公元七世纪,松赞干布兼并邻近部落、统一西藏后,就从雅隆迁都逻姿(即今拉萨),建立吐蕃王朝。

在更早,拉萨称“惹萨”,藏语“山羊”称“惹”,“土”称“萨”,相传公元七世纪唐朝文成公主嫁到吐蕃时,这里还是一片荒草沙滩,后为建造大昭寺和小昭寺用山羊背土填卧塘,所以,拉萨也被称为“吉雪沃塘”。寺庙建好后,传教僧人和前来朝佛的人增多,围绕大昭寺周围便先后建起了不少旅店和居民房屋,形成了以大昭寺为中心的旧城区雏形。同时松赞干布又在红山扩建宫室(即今布达拉宫),于是,拉萨河谷平原上宫殿陆续兴建,显赫中外的高原名城从此形成。“惹萨”也逐渐变成了人们心中的“圣地”,成为当时西藏宗教、政治、经济、文化的中心。在一般人的印象中,拉萨是由布达拉宫、八廓街(八角街)、大昭寺、色拉寺、哲蚌寺以及拉萨河构成的,但西藏人认为,严格意义上的“拉萨”应是指大昭寺和围绕大昭寺而建立起来的八廓街,只有到了大昭寺和八廓街,才算到了真正的拉萨。

左:酒吧玛吉阿米,窗外是八角街。玛吉阿米这个名字,出自仓央嘉措的情诗,相传是仓央嘉措情人的名字。而当年仓央嘉措与玛吉阿米幽会的地方,正是玛吉阿米所在的那个土黄色小楼。摄影/吴婷/CFP

右:青藏铁路即将开通前的拉萨小酒吧。摄影/吴长青/CFP

在拉萨的第一夜,也许有很多人会不适应。高原反应还在我们的身体里冲撞着。于是,拉萨的早晨就在我们重重的步履里,突然明媚起来。

我们在布达拉宫的墙下行走,拉萨的市区马路很干净,车流也不大,摇着转经轮的妇女和老人从我们身边匆匆走过,并不理会我们的注目。也许,在这个早晨,我们是最悠闲的人。不远处是个佛塔,已经有很多虔诚的藏民在那里,他们或双手合十,或手执转经轮绕着佛塔一遍遍地转着,佛塔上,却卧着一条黑色的小狗,它静静看着下面忙碌的人们,不发一声。人们,也不去呵斥它什么,也不因为它卧在佛塔上而生气,在拉萨的早晨,一切是匆忙与和谐的,更是虔诚的,只有我们,端起相机,捕捉着眼前我们认为新鲜的照片。

这时,空中突然响起了中央人民广播电台播音员的声音,拉萨的早晨,就这样在广播声中拉开了序幕。

古西谛寺:没有前世,只有今生

古西谛寺是拉萨的宁夏画家蒋勇带我在拉萨观赏到的第一个景点,这个景点不需要门票,也不需要有人讲解,只要你有体力,就可以去感受它的巨大魅力。

到拉萨的第一天上午,我找到了在拉萨的宁夏画家蒋勇,他是第一位进入拉萨先锋画派——更堆群培的宁夏画家。更堆群培是西藏一位富有传奇色彩和经历的近代画家。

穿过一条街道,在一个大院子的二楼,我们与蒋勇相逢,走进他屋子的时候,我看到他的邻居,一位身着红色僧衣的喇嘛正在昏暗的灯下忘我地读着经卷。蒋勇拉开冰箱,拿出一捆拉萨啤酒:“喝完它们,我带你们去一个旅游者根本找不到的地方。”

晃悠着,打着酒嗝,和蒋勇在八角街穿行,开始是在密集的人流里艰难行走,然后是踱步于有些阴森的人迹罕至的小巷,蒋勇告诉我们,这些巷子有些年头了,不过不久后,它们将会被拆掉,“也许会盖商场”,他说。

沿着小巷,看着黑色的墙砖,在头顶不多的光线下闪烁着黯淡的光泽,就这样,我们到了一户藏民家,一个藏族老大妈正在做擦擦。

蒋勇说,擦擦是指一种用凹型模具捺入软泥等材质、压制成型脱范而出的模制小型佛像、塔。藏传佛教僧俗制作擦擦的目的在于积攒善业功德,并将其视作消灾祈福的圣物,多用于佛像及佛塔的装藏。有些则直接置于寺庙,修习的岩窟或“擦康”,“门塘”内,还有的堆放在山顶和路口的玛尼堆处,与风马旗、玛尼石刻和经幡在一起,受到信众的顶礼膜拜。除以上的供奉方式外,还流行将擦擦安放于随身佩带的嘎乌之内,以便随时随地观赏礼拜。此外,过去西藏地方政府四品以上的官员,还把盛有擦擦的嘎乌戴在发髻中,以作为官位等级的标志。

我们看到的老大妈做的擦擦,刚从模具里拿出来,还没有烘干,好像是用黄泥做出来的一样,闪着金黄色的光泽。蒋勇告诉我们,擦擦制作一般是用最普通的泥土,考究的则用阿嘎土或掺有香灰、纸浆的泥土制成;另一种是用泥质药浆或藏药炮制而成的“药擦”。除此之外,还有将自己的上师、父母及亲友的骨灰,遗物与土混合制成的擦擦,以期消除罪业,或者表示将身体供奉于佛,类似唐代的“善业泥”。

蒋勇上前和老大妈用藏语聊了几句,藏族老大妈笑盈盈地看着我们,用手向上指了指,我们看到她旁边是一架通往阁楼的梯子,于是就爬了上去。再往上爬,就到了她家的房顶。我们从她家的房顶爬到另一户藏民家的房顶,不久,一个高大的废墟就出现在我们面前。

佛教手工艺品:擦擦模具,西藏拉萨哲蚌寺前的摊档。摄影/聂鸣/FOTOE

废墟很大,方圆有200多平米,房屋好像很多,但没有一间是完整的,上了废墟,往下看,废墟周围被一个院落圈着,院落的前面就是市场。这时已经是下午4点多了,阳光还很强大,落在废墟的坍塌的土墙上,给人一种时空交错的感觉。在废墟上站立,才知道它很高,我们小心翼翼地沿着残墙断壁往上攀爬,终于爬到它的最高处,最高处是一间没有房顶的断墙,离地面大概30到40米,甚至更高,旁边有一个洞,大概能下去,但是蒋勇说从来没人敢进去。

西藏拉萨,八廓街(八角街)的书店内景。摄影/邵风雷/FOTOE

站在最高处,我们竟然发现,在这里可以一览无余地俯视整个拉萨市。风在耳边呼呼吹着,虽然危险,心情却是快乐和打开的。细细地观察这些断墙残壁,才看见上面还有很多壁画,壁画主题都是藏传佛教内容的,线条流畅,细腻传神,灵动异常,虽说遭受岁月和自然残酷的侵蚀,只留下隐隐约约的画面,却仍然给人以极美的享受。还有一些残存的雕梁,上面的花纹也是富有藏传佛教艺术的特点,煞是好看。

这是什么地方?西谛寺,蒋勇说。但也不能肯定它就是西谛寺。这个废墟是他们无意之中发现的,于是就成了他和拉萨当地画家们写生的好去处了。关于这座废墟,他和朋友们查遍了西藏的很多史料,都找不到关于它的详细记载,后来在一本书里查到很简单的描述,说它叫西谛寺,是一个佛教寺院,修建年代不详,是拉萨当时很高香火很旺的寺院,僧人很多。再就没什么了。但是因为它处在拉萨的商业中心,有可能要拆除。

说起来我们也很惊讶,这样一个古老而神秘的寺院遗址,竟然置身于拉萨繁华的八角街,不过,除了当地的画家和一些喜欢民俗研究的人去过,再没有多少人知道这个地方了。

我们只记住了这个名字,西谛寺,因为无从考证它的历史和本来面目,自己在心里默默地对它说,西谛寺没有前世,只有今生。

在哪都是生活

拉萨的朋友说,“在哪都是生活”酒吧已经关了,老板也不知道上哪里去了。我没怎么感慨,我只是说,在哪都是生活。

我喜欢拉萨的酒吧,也许是因为在拉萨的缘故。在拉萨,很多人来了,就不想走了,就在拉萨开起了酒吧,过起了梦想已久的生活。在拉萨,我去的酒吧并不多,就连著名的玛吉阿米都没去过。我数了数,自己只去了三家酒吧。“念”,舌头乐队早期鼓手开的。和他关系好的哥们都知道,当他在酒吧喝多了,你可以点歌,他来唱,一块钱一首。还有女孩小不点和朋友开的酒吧,她们到拉萨玩,突然就不想回去了,辞了职,把“在别处”酒吧开起来了。“在别处”,我们有段时期很迷恋的捷克作家米兰·昆德拉一本小说的名字。酒吧里很简陋,桌子是我们小时候装衣服的大箱子,因为这个,我就喜欢上了这个“在别处”。还有,就是“在哪都是生活”。

那天晚上,在朋友的带领下,我们穿过小巷,土堆,以及很多障碍物,然后在漆黑的夜晚,看到了一间土房子,“在哪都是生活”出现了。

“在哪都是生活”,应该是我平生去过的最为简陋的酒吧,也就几十平米,两到三张桌子,一个书架,个子高点的顾客起身要弯腰,不然会撞到房顶,酒吧里没有服务员,那个长头发的小伙子就是,当然,他也是老板,还是一位乐手,看起来很寂寞,也很孤独。酒吧墙上挂着几把吉他,也很寂寞的样子。酒吧里,一个女孩坐在不远的沙发上静静地看书,桌上放着一瓶打开的拉萨啤酒,完全不管我们的谈笑风生。

拉萨的酒吧就是这样,几张简单的桌子,一个书架,然后就是低头看书的女孩,或者老外,他们坐在酒吧里,往往是一个下午,或者一天,看书,或者观赏风景。据说,许许多多“艳遇”,就是在这样的场景下很自然地发生了。是啊,在哪都是生活,而在拉萨,这样的生活会显得更加激情和浪漫。