转型升级 适应市场陶企开启“破冰”之旅

2012-11-20程万里

■文/程万里

转型升级 适应市场陶企开启“破冰”之旅

■文/程万里

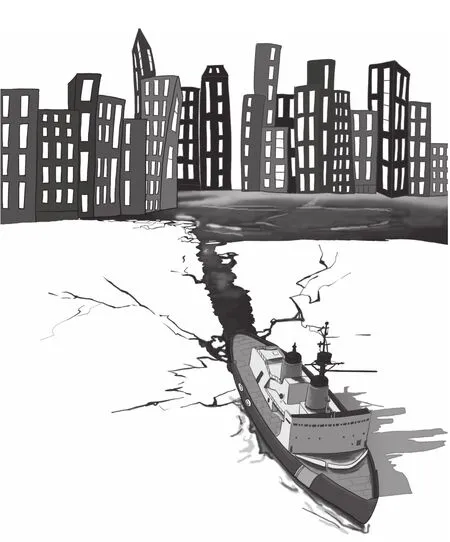

2011年,由于受国际国内环境综合影响,陶瓷行业如一阵寒风过境,遍地萧条。如今,这股“寒流”仍未消退。今年开春,依然有大量陶企延缓了开工时间,有的还缩减了生产规模。不过,不少业内人士认为,遭遇这场行业危机并不一定是坏事。如果能够认真地面对形势,采取正确的应对方法,经受住“洗牌”考验之后,反而能够走上健康稳定的发展道路。

事实上,各地陶企在危机一开始就拿出了相应对策,不断调整市场定位和发展策略,从容开启了“破冰”之旅,并已经在产能、市场、品牌诸方面取得了可喜业绩。

高安:转型升级 适应市场

在过去的一年里,美国次贷危机的延续、人民币汇率持续走高、原材料价格大幅度攀升,给大多数陶瓷出口企业带来了巨大压力。一些实力不强或管理不善的陶企没能经受住考验,纷纷倒掉。

高安陶瓷企业在危机面前,既没有逃避,也没有消极承受,而是避开锋芒,进行全面转型升级,包括产能升级、市场转型升级、创新能力升级等。

大多数高安陶企经过了原始积累初级发展阶段后,开始大幅度提升生产能力,进行规模化生产。近几年,高安陶企在更新、添置设备方面投入很大,很多工厂安装了最新的生产线,开始机械化大生产,大大提高了产能,为走品牌化之路创建了前提条件。

随着信息化程度提高,陶瓷市场瞬息万变,传统的市场开拓和管理模式已不能适应当前的发展形势。为了降低风险,高安陶企抓住这次转型机会,纷纷对市场进行升级。截至目前,高安陶瓷企业在市场升级方面已取得了不小的成绩,不少企业有了一定的品牌知名度。不过,要想使品牌知名度保持下去并扩大影响力,在这场“破冰”之旅中走得更远,高安陶企还需要在提高创新能力方面下功夫,让高安陶瓷品牌真正做大做强。

淄博:转型升级 提高产品附加值

淄博有着悠久的陶瓷生产历史,其陶瓷烧制技艺被列入国家非物质文化遗产名录。和整个陶瓷行业一样,去年淄博陶瓷行业也受到了欧美市场购买力下滑、欧债危机、人民币升值,以及原料和劳动力成本提升等负面影响。所不同的是,淄博陶企通过转变发展方式、调整产品结构、提升产品附加值,使整个产区保持了较好的发展态势,“破冰”之旅开局顺利。

优化产品结构是淄博陶企在一直持续进行的工作,在压缩普通陶瓷产品的同时,扩大具有特色的高石英瓷、镁质强化瓷、骨质瓷和艺术瓷等高档陶瓷产量,大大提高了产品附加值。与此同步的是加快技术改造步伐,引进先进生产线,如国华瓷器投资3000万元,引进2条年产600万件骨瓷的国外生产线;泰山瓷业的镁质强化瓷全面升级改造为高韧性鲁镁瓷,增值幅度达30%。这些措施使淄博陶企产能得到了大幅提高,从而保持了较高的市场占有率。

提升陶瓷产品的文化内涵和附加值,则是淄博陶企和当地政府共同重视的问题。早在2008年,淄博市委、市政府就提出了“淄博陶瓷当代国窑”品牌定位,为淄博陶瓷产业树立了发展目标,取得了显著的品牌效应;今年,淄博市委、市政府又从产业属性上重新定位陶瓷产业,将其作为文化创意产业来发展,引领淄博陶瓷向更高层次迈进。

经过这一系列的举措,淄博陶瓷产品结构更加趋于合理,产品质量逐步提高,产品文化内涵加强,高档瓷、艺术瓷附加值大幅攀升,品牌含金量和知名度也越来越高。由此,淄博陶瓷行业产值、利润得以大幅提高,不仅为陶企摆脱行业“寒冬”提供了保障,也为淄博陶瓷行业向文化创意产业转型奠定了基础。

唐山:升级营销模式

唐山集中了数百家陶瓷企业,拥有“惠达”、“红玫瑰”、“隆达”等众多知名品牌,产品远销130多个国家和地区,是重要的陶瓷生产和出口基地之一。

据统计,去年前11个月,唐山共出口陶瓷产品1.31万批,货值达3.06亿美元,与往年相比,同期出口批次、货值均呈持续下滑态势。虽然国际国内负面因素影响是造成唐山陶瓷出口下滑的主要原因,但唐山陶瓷行业的粗放经营模式、出口产品结构和出口市场较为单一等,是难以有效抵御外部环境负面冲击的深层次原因。

目前,唐山约70%的产品属来样贴牌加工,自主品牌知名度和市场占有率不高;而出口市场畸形结构,更容易使唐山陶瓷业陷入受国际经济形势和贸易政策牵制的被动局面。所以,这场行业“寒流”,带给唐山陶瓷企业的不仅是考验和压力,更是进行升级转型的动力。强化技术创新,深化品牌建设,构建多元化产品结构和市场格局,创新营销方式,提升产品国际市场竞争力,这是唐山陶瓷企业必须面临的选择。

另外,鉴于唐山陶瓷主要面对国际市场,陶企还应深入研究国际陶瓷市场的需求变化、市场空间和产品发展趋势等,不断积累国际营销经验,大力培养国际型经营人才,提升“唐山陶瓷”的整体形象。只有不断升级营销模式,向世界标准看齐,唐山陶企才能经受得住长期的考验。

夹江:以转型抗压力

四川夹江作为西部重要陶瓷产区,中小型陶瓷企业占了绝大部分。在2011年行业“寒冬”的冲击下,被迫进行了一场“洗牌”,部分实力不强的夹江陶瓷企业黯然倒下。同时,相当一部分夹江陶企因开工不足提前停窑,但以外墙砖、西瓦为主的一批生产线仍在开工。虽然这两种产品附加值不高,但由于市场需求大、竞争压力小,不少挺过来的夹江陶企均采取以外墙砖和西瓦作为稳定市场的基础,利用辐射西部尤其是川渝农村地区的区位优势,继续开拓中低档陶瓷消费市场,积小成大,稳中求进,为开启“破冰”之旅打下了坚实的基础。

在这场危机的考验下,夹江的品牌企业显示出了其巨大的生命力,如夹江米兰诺、广乐等一批走品牌化路线的陶瓷企业,依然保持稳健的发展势头,这成为其他陶企进行转型升级的重要动力。虽然夹江陶瓷企业受到各种客观条件制约,要挺进一线品牌的难度很大,但可以踏踏实实地把产品质量和服务做好,建立企业信誉和口碑,在区域市场内逐步形成影响力,不断提高市场占有率。

除了自身不断努力,在这场“寒冬”中,夹江陶企也得到了来自政府的支持。夹江县制定的《西部瓷都产业转型升级保障行动计划》成为促进夹江陶瓷实现产业转型升级的纲领性文件。这一《计划》针对产区现状,为今后5年夹江陶瓷发展予以明确规划,即坚持产业高端化发展途径、坚持规模化与集约化发展途径、坚持园区化发展模式和坚持生产服务配套化的“四化”发展之路。

据了解,为推进陶瓷产业转型升级,夹江县财政首期拿出1000万元作为产业转型升级发展基金,并采用贷款贴息、减免税负、奖励扶持等方式,支持品牌创建,深化兼并重组等。另外,作为国内主要陶瓷产区,夹江已经形成了完整的产业链,借助这种难得的优势,搭乘转型调整的“顺风车”,相信夹江陶企的“破冰”之旅会有光明的前景。

潮州:以文化推动“破冰”航程

潮州是我国重要的陶瓷生产和出口基地,陶瓷产品分为工艺瓷和日用瓷两大门类。当国内其他陶瓷产区的工艺瓷、日用瓷仍泾渭分明时,潮州陶瓷已开始走“工艺陶瓷日用化、日用陶瓷工艺化”之路,使工艺水平大大提高,并提升了产品的文化内涵和附加值,潮州陶瓷文化因此大放异彩。

2011年,由于全行业的“寒流”侵袭,潮州陶瓷产能虽然继续保持增长,但增速明显低于2010年。今年,由于国际市场消费信心不足,欧盟及其他国家不断进行反倾销调查,陶瓷出口形势不够乐观。再加上原材料、人工等成本不断攀升,潮州陶瓷企业依然面临严峻的挑战。

面对当前形势,“文化”无疑是一张提升潮州陶瓷品牌形象的好牌,这也是潮州市政府一直在着力打造的产业升级助推器。此次陶瓷行业的危机,恰恰为潮州陶企提供了一个借力文化平台进行升级转型的契机;而从2007年就着力建设的中国陶瓷创新基地及陶瓷文化创意园,也将发挥更大的积极作用。

强化陶瓷文化与技艺融合,将潮州文化的精细特质和传统文化元素融入陶瓷工艺中,进一步提高产品文化内涵和附加值,从而实现陶瓷产业优化升级,将是推动潮州陶企开启“破冰”之旅的持续推动力。