胃肠道间质瘤17例临床病理分析

2012-11-20徐福元

徐福元

广东省佛山市南海第七人民医院,广东佛山528247

胃肠道间质瘤17例临床病理分析

徐福元

广东省佛山市南海第七人民医院,广东佛山528247

胃肠道间质瘤;良恶性判断

胃肠道间质瘤(GIST)是指组织学上富于梭形细胞、上皮样细胞、偶或多形性细胞,呈束状、弥漫状排列,免疫表型上表达c-kit蛋白(CD117)、巢蛋白(nestin)以及功能未知蛋白(DOG1),遗传学上存在频发性c-kit基因以及血小板源性生长因子受体-α(PDGFR-α)基因突变、具有广谱生物学行为、可能起源于幼稚间充质细胞向卡哈尔间质细胞(ICC)分化的消化道最常见的间叶源性肿瘤,不同于典型平滑肌及神经源性肿瘤[1]。近年来随着免疫组织化学、电镜及分子生物学技术的发展与应用,该病已逐渐得到临床和病理医师的广泛认同。本文通过对17例GIST的临床病理分析,结合相关文献报道,以求加深对本病的了解。

1 材料与方法

1.1 临床资料收集我院及江西省于都县人民医院病理科2002至2008年间经免疫组织化学确诊的GIST病例17例,其中男性9例,女性8例,年龄32~77岁,平均56岁,发生于胃5例,小肠11例,网膜1例,临床症状表现为消化道出血5例,上腹部疼痛和肿块9例,不全性肠梗阻2例,1例无明显临床症状。

1.2 方法标本经4%的甲醛固定、常规取材、脱水、石蜡包埋、切片、HE染色、光镜观察,采用SP法进行免疫组织化学染色,分别标记CD117、CD34、SMA、Desmin、S-100。

2 结果

2.1 病理检查

2.1.1 巨检肿瘤11例位于肌壁间,其它6例分别位于粘膜下层、浆膜下层、网膜,瘤体直径2~18cm,其中2~5cm 4例,5~10cm 10例,>10cm 3例,境界清楚,无包膜,切面灰黄或灰红,2例呈囊实性。

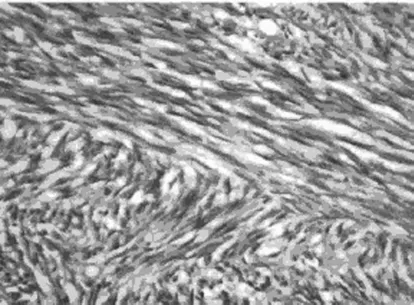

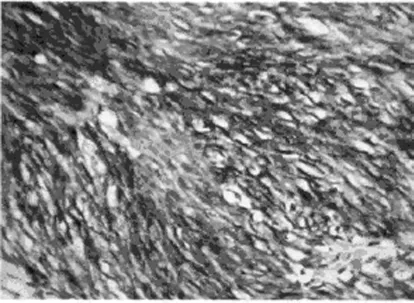

2.1.2 镜检肿瘤细胞为梭形细胞,胞质淡染,轻度嗜伊红,细胞核为杆状,呈束条状交错、漩涡状或栅栏状排列,其中11例核分裂数<5个/50HFP,3例核分裂数6~10个/50HFP,3例核分裂数>10个/50HPF。

2.2 免疫组织化学CD117(100%病例+)CD34(75%病例+)SMA(30%病例灶性+)Desmin(—)S-100(—)

3 讨论

3.1 临床特征GIST好发于中老年,平均年龄50~60岁,较少发生40岁以前,约60%~70%发生在胃,20%~30%发生在小肠,不到10%发生在其他部位(食道、结肠、直肠、肠系膜、网膜、腹膜等)[2]。无特异性临床症状和体征,最常见的症状是中上腹部不适和腹部包块、便血,小肠GIST可表现为疼痛、便血或梗阻等。

3.2 病理学特征肿瘤直径1cm~20cm不等,多数是膨胀性生长,切面灰白灰红色,基本细胞成分为梭形细胞(约占60%~70%)和上皮样细胞(约占30~40%),两种细胞成分常常出现在同一肿瘤中,排列多种多样,梭性细胞可呈束条状交错、漩涡状或栅栏状排列,上皮样细胞则多以弥漫状、巢索状、假菊形团样排列为主。

3.3 免疫组化80%~100%的GIST表达CD117,50%~80%的GIST表达CD34,20%~40%的GIST表达SMA,但常呈灶状阳性,Desmin很少表达,S-100一般为阴性。

3.4 鉴别诊断需与真正的胃肠道平滑肌瘤、平滑肌肉瘤、神经鞘细胞瘤等鉴别,根据临床特点、组织学特点、免疫组织化学表型及生物学特点可进行鉴别。

3.5 良恶性判断GIST的生物学行为表现从良性到恶性,如何准确判断GIST的良恶性一直是病理工作者面临的难题之一。Fletcher等[3]认为任何GIST均具有生物学的侵袭行为,只是危险度不同,推荐依据肿瘤直径大小和核分裂数两项指标将GIST危险程度分为四级:肿瘤直径<2cm,核分裂数<5个/50HFP提示危险程度极低;肿瘤直径2~5cm,核分裂数<5个/50HFP提示低度危险;肿瘤直径<5cm,核分裂数6~10个/50HFP或肿瘤直径5~10cm,核分裂数<5个/50HFP提示中度危险;肿瘤直径>5cm,核分裂数>5个/50HFP或只要肿瘤直径>10cm或核分裂数>10个/50HFP即为高度危险。笔者参照该标准对该组病例进行危险程度评估,并进行随访观察四年以上,结果如下:

病例数肿瘤直径(cm)核分裂数(/50HFP)危险程度评估随访结果32~5<5低度未复发12~56~10中度未复发85~10<5中度其中1例复发25~106~10高度复发3>10>10高度复发,1例肝转移

通过对本组病例观察,笔者认为Fletcher标准能以较高准确率预测GIST复发转移潜能和不良预后。对危险程度评估为中度却复发的该例病例,笔者重新进行了温习、复片,发现该病例为小肠GIST,细胞丰富、Ki-67 15%阳性表达。Miettinen等[4]通过对美国陆军研究所(AHP)1684例甲磺酸伊马替尼治疗前的GIST患者长期随访观察的预后结果分析,发现虽然肿瘤大小和核分裂数这两项参数与局限性GIST的生物学行为之间有着密切联系,但是在胃和小肠GIST中这些参数却应区别运用,在肿瘤大小和核分裂象数相似的情况下,小肠GIST比胃更具侵袭性,尤其是大于5cm但核分裂象数少的小肠GIST。由于核分裂数受制片质量、镜检视野的选取等多种因素影响,而Ki-67标记指数与核分裂数都是反应肿瘤增殖的指标,两者呈正相关,饶华民等[5]报道通过检测Ki-67表达情况有助于判断GIST的良恶性。鉴于GIST的生物学行为的复杂性,笔者认为判断GIST良恶性时应综合考虑,肿瘤大小及核分裂数是其重要指标,肿瘤部位、细胞丰富程度、坏死及Ki-67标记指数等有助于判断。

3.6 治疗(1)外科手术切除为GIST主要治疗方法,不主张行常规标准淋巴结清扫。(2)特异性靶向治疗,当前国内外多项临床实验均表明高度危险的局限性GIST术后使用甲磺酸伊马替尼辅助治疗可有效的预防肿瘤的复发和转移。

[1]侯英勇,朱雄增.胃肠道间质瘤诊疗新进展.中国现代手术学杂志[J],2005,9(3):164-167.

[2]高冬霞,廖松林.胃肠道间质瘤.诊断病理学杂志[J],2002,9(5):299-301

[3]Fletcher CD,Berman JJ,Corless C,et al.Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors:a consensus approach.Hum Pathol,2002,33(5):459-465.

[4]Miettinen M,Sobin LH,lasota J.Gastrointestinal stromal tumors of the stomach:a clinicopathologic,immunohistochemieal,and molecular genetic study of 1765 cases with long-term follow-up.Am J Surg pathol,2005,29(l):52-68.

[5]饶华民,罗庆丰,Ki-67和cyclin D1蛋白表达的检测对胃肠道间质瘤良恶性判断的意义,实用癌症杂志,2005,20(1):53-55

R730.41

A

1007-8517(2012)21-0116-02

徐福元(1976-),本科,医学学士,主治医师,临床病理学专业。

2012.09.08)