日课:宋代流行的读书法

2012-11-19韩立平

○韩立平

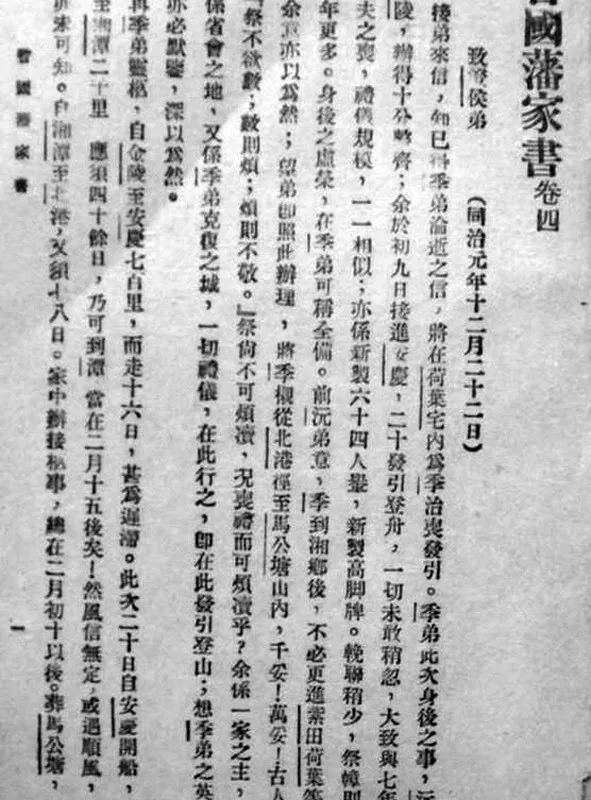

《曾国藩家书》卷四

《曾国藩家书》于民国年间颇为流行,故而旧书肆上多能睹其踪影,价格亦略较他书而薄。书中多谈及“日课”读书法,一时传为美谈:

看书不必求多,亦不必求记,但每日有常,自有进境。

余自十月初一,立志自新以来,虽懒惰如故,而每日楷书写日记,每日读史十页,每日记《茶馀偶谭》,此三事未尝一日间断。……诸弟每日自立课程,必须有日日不断之功,虽行船走路,须带在身边。

学问之道无穷,而总以有恒为主。兄往年极无恒,近年略好,而犹未纯熟。自七月初一起至今,则无一日间断,每日临帖百字,抄书百字,看书少亦须满二十页,多则不论。自七月起至今,已看过《王荆公文集》百卷、《归震川文集》四十卷、《诗经大全》二十卷、《后汉书》百卷,皆朱笔加圈批。虽极忙,亦须有本日功课。不以昨日耽搁而今日补做,不以明日有事而今日预做。

“日课”读书法,规定每日阅读量,不拖欠,亦不超额,贵在铢积寸累、持之以恒,日久而自然见效。

考“日课”读书法,实流行于宋代。虽然在宋代以前,已出现类似说法和相关事迹,如《论语·子张》:“日知其所亡,月无忘其所能”(顾炎武《日知录》书名本此);《梁书·袁峻传》:“(峻)每从人假借,必皆抄写,自课日五十纸,纸数不登,则部休息”。但“日课”读书法真正成为一种普遍的社会风气,上至帝王名公,下至文人学者,津津称道,积极践履,却是到宋代才开始的。

宋代是一个真正读书的时代。黄庭坚说:“士大夫三日不读书,自觉语言无味,对镜亦面目可憎。”米元章说:“一日不读书,便觉思涩。”宋代贵族势力基本瓦解,庶族知识分子凭借自身勤苦好学,通过科举考试走上政治舞台,名公巨卿如赵普、寇准、范仲淹、王安石等,皆为寒素子弟或低级官员的后代。正如钱穆先生所言:“到了宋代,门第没有了,都是一辈读书人自己立志要改好这时代。”(《中国史学名著》P269)

“日课”法的流行,不得不归功于宋太宗。天子身体力行,流风所及,文人圈自然景从响应。宋敏求《春明退朝录》卷下载:

太宗诏诸儒编故事一千卷曰《太平总类》,文章一千卷曰《文苑英华》,小说五百卷曰《太平广记》,医方一千卷曰《神医普救》。《(太平)总类》成,帝日览三卷,一年而读周,赐名曰《太平御览》。

赵光义读书有恒,一天读三卷,一年三百六十多天,可读尽一千卷。同样的故事,在宋代正史李焘《续资治通鉴长编》中有更详细的记载,生动地表现了赵光义的性格:

(太平兴国八年十一月)庚辰,诏史馆所修《太平总类》自今日进三卷,朕当亲览。宋琪等言:“穷岁短晷,日阅三卷,恐圣躬疲倦。”上曰:“朕性喜读书,开卷有益,不为劳也。此书千卷,朕欲一年读遍,因思学者,读万卷书,亦不为劳耳。”寻改《总类》名曰《御览》。

赵光义是不是真的“性喜读书”暂且不论,但后世读者应能从中感受到宋太宗在文人官僚前的“不服输”。当他把《太平总类》改名为《太平御览》时,内心一定是极为自信的,“学者”们“读书破万卷”似乎也没啥了不起嘛。

东莱先生吕祖谦说:“为学之本,莫先读书;读书之法,须令日有课程。”(《学规类编》)南宋学者倪思说:“观书一卷则有一卷之益,观书一日则有一日之益。”(《读书十六观》)绍兴十五年(1145),进士郑耕老(1108-1172)还对“日课”读书法作了详细设定,根据“九经”字数安排日课之量:

立身以力学为先,力学以读书为本。今取《六经》及《论语》、《孟子》、《孝经》,以字计之,《毛诗》三万九千二百二十四字,《尚书》二万五千七百字,《周礼》四万五千八百六字,《礼记》九万九千二十字,《周易》二万四千二百七字,《春秋左氏传》一十九万六千八百四十五字,《论语》一万二千七百字,《孟子》三万四千六百八十五字,《孝经》一千九百三字。大小九经合四十八万九十字。且以中材为率,若日诵三百字,不过四年半可毕。或以天资稍钝,中材之半,日诵一百五十字,亦止九年可毕。苟能熟读而温习之,使入耳着心,久不忘失,全在日积之功耳。里谚曰:“积丝成寸,积寸成尺。寸尺不已,遂成为匹。”此语虽小,可以喻大。后生其勉之!

此则《读书说》见于《宋元学案·庐陵学案》,一说为欧阳修所作。

北宋诗人苏舜钦,有一“变相”日课法,即不规定每日读书的卷数,只规定读书时喝酒的量:“苏子美客外舅杜祁公家,每夕读书以一斗为率”(陈继儒《读书十六观》)。王孝伯尝言:“痛饮酒,熟读《离骚》,便可称名士。”苏舜钦则将名士风范与勤奋读书完美结合了。

“日课”读书法的关键在于:第一,有恒;第二,不可贪多。

南宋学者朱熹对“日课”法论述甚详,他一方面强调读书要有恒,“约有课程而谨守之”,“读书只且立下一个简易可常底程课,日日依此,积累功夫”;另一方面又指出读书不宜贪多,于此数致意焉:“读书,小作课程,大施功力”,“书宜少看,要极熟”,“读书不可贪多,常使自家力量有馀”,“学者贪做功夫,便看得义理不精”,“若奔程趁限,一向攒了,则虽看如不看也”。朱熹在写给宋光宗的奏疏中,也规劝皇帝读书避免“怠忽间断而无所成”与“贪多而务广”,要能“从容涵咏”、“深信自得”、“常久不厌”(《上皇帝疏》)。

南宋人陈善在《扪虱新话》里也道出了“不宜贪多”的原委:

读书惟在牢记,则日见进益。陈晋之一日只读一百二十字,后遂无书不读,所谓日计不足,岁记有馀也。今人谁不读书?日将诵数千言,初若可喜,然旋读旋忘,一岁未尝得百二十字,况一日乎?

宋人不仅对“日课”作了详细的设置,而且根据不同生活情境安排相适宜的阅读内容。王应麟《困学纪闻》与欧阳修《归田录》分别记载:

(邵)康节先生劝学曰:二十岁之后,三十岁之前,朝经暮史,昼子夜集。

钱思公虽生长富贵,而少所嗜好,在西洛时,尝语僚属言:“平生惟好读书,坐则读经史,卧则读小说,上厕则阅小词。”

宋人“日课”读书法对后世影响深远。清人陆世仪诠释孟子的“勿助勿忘”即读书不要火力断续,也不要火力太猛(《思辨录》)。陆陇其说:“欲速是读书第一大病,工夫只在绵密不间断,不在速也。”(《示大儿定征》)汪惟宪说:“间断之害,甚于不学,一曝十寒,人生几何?”(《寒灯絮语》)梁章钜说:“读书不务多,但严立课程。”(《退庵随笔》)清代学者赵翼写成《二十二史劄记》就是通过读书“日课,有所得辄劄记别纸,积久遂多。”(《小引》)

近代学者冯煦《答饴澍问学书》云:“古人读书,或分年,分四时,分月分日,今所学既众,则当分时。”现代学校制度其实也是一种“日课”制,但它是强制性的。学生每日自发的课外阅读,若适当地实行“日课”制,则更能锻炼自己的毅力,逐渐养成勤勉而规律的生活方式。

无锡国专掌门人唐文治主张日课制定不宜太繁重,以免产生厌学情绪:

譬诸一人每日能读二十页,只须每日读十五页,毫无间断……倘使一人每日能读三十页,而强读四十页,至三五日后,厌倦渐生,再数日则弃之而不读矣。(《人格学生格》)

现代史学家吕思勉曾提倡以此法读《资治通鉴》。其所著《中国史籍读法》云:

《资治通鉴》,此书凡二百九十四卷,日读一卷,不及一年可毕。读时必须连《注》及《考异》读。

史学家黄仁宇在《万历十五年》的自序中说,他花费7年写成Taxation And Governmental Finance in 16th Century Ming China。而此书的基础材料则为《明实录》,总共133册,黄仁宇在教书之余每周读一册,两年半读毕。

于右任提倡标准草书,他只要求我们每天学会一个草字,二三年下来就可以执笔作书了。

20世纪80年代初,胡耀邦同志曾要求中青年干部至少阅读两亿字的书。两亿字看似甚多,但用“日课”读书法,则可轻松完成任务。如果一个人一生有50年的读书时间,则每年要读400万字,每周要读10万字,每天要读1.5万字字。实际上就是,每天读一份报纸(约2万字),每周看一本书(约10万字)。

“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”“日课”读书法的实质精神,其实不在于增强学习的效率,而在于培养人的毅力,使生活健康规律,使人生积极乐观。

振兴中华 鹿耀世作