子洲气田山2段储层非均质性研究

2012-11-14范玲玲金文辉

范玲玲,金文辉,王 勇,王 姝

(“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室·成都理工大学,四川成都 610059)

子洲气田山2段储层非均质性研究

范玲玲,金文辉,王 勇,王 姝

(“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室·成都理工大学,四川成都 610059)

以子洲气田山2段(S2段)储层的测井资料为基础,结合沉积相资料,从层内、层间、及平面的非均质性三个方面研究储层的非均质性特征。研究认为,S2段储层内普遍存在夹层,以泥质夹层和致密夹层为主,通过对渗透率非均质性参数的定量计算,认为该储层S23段层内非均质较强,S21段和S22段为相对均质型储层;S2段储层具有较大的分层系数,存在层间隔层,主要为泥质隔层,分布不稳定,具有层间差异性;S2段储层各小层砂体连通性受沉积微相控制,S23段砂体连通性较好,物性分布稳定,平面非均质性差,但是其它小层平面非均质性相对较强。

子洲气田;储层非均质性;S2段;隔夹层

储层非均质性是影响地下油、气、水的运动和分布、油气采收率的重要因素[1-3]。尤其当油气田进入开发中后期,为了科学有效的开发油气藏,必须进行精细油藏描述,而储层非均质性研究是储层研究和油藏描述不可缺少的内容。研究储层的非均质性实际上就是研究储层的各向异性,定性定量地描述储层特征及空间变化规律,为油藏模拟研究提供精确的地质模型。根据研究区地层发育情况和区域构造特征,依据基准面旋回对比划分地层的原则,将研究区S2段从下到上细分为 S23-2、S23-1、S22和 S21四个小层[4]。

1 沉积概况

工区S23段沉积微相总体上为浅水三角洲沉积体系,以三角洲平原亚相和三角洲前缘亚相沉积为主,后者较前者发育。三角洲平原亚相主要发育分流河道,河道较窄,改道现象明显,砂体较发育[5]。河流交互,中部砂体较为连片,形成大面积的砂体富集区,S23的晚期,随着物源供应的减少和基准面的上升,可容纳空间的增大,形成了区域性分布的厚煤层的聚集。S22,S21段沉积微相继承了S23的沉积格局,同样发育南北向的水系,由于基准面上升,地形高差减小,湖泊范围增大,河道交汇处砂体富集;河道分叉频繁,其间为分流间湾微相。S22至S21为湖泊的扩张阶段,到S21末期,湖泊扩张达到最大,开始向萎缩阶段演化。河口坝微相较少发育,可能是因为水体较浅,河口坝砂体受到分流河道水流的冲刷改造而不能保留。

2 储层非均质性

储层非均质性分类的方法较多,目前我国各油田普遍使用的分类方案是裘亦楠1992年提出的[6]。他将碎屑岩的储层非均质性划分为宏观和微观非均质性2大类。本文主要研究工区内储层的宏观(层内、层间、平面)非均质性特征。

2.1 储层层内非均质性

层内非均质性是指一个单砂层规模内垂向上的储层性质变化,控制并影响单砂层内注入剂波及体积和层内剩余油分布,是生产中引起层内矛盾的内在原因[7]。层内非均质性主要研究的是一个单砂体内的参数变异程度,可归结为层内泥质夹层的分布规律和渗透率的韵律性。

2.1.1 夹层的岩石类型 根据储层物性下限研究结果及该区测井解释成果,工区内夹层类型主要为泥质夹层。此类夹层主要是由于泥质含量增大而使物性变差的地层,自然伽马曲线在该段的相对低值中显示相对高尖值,除此以外声波时差、电阻率等曲线均有反映。这类夹层的岩性包括:泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩以及含砂和含砾泥岩。这类夹层厚度差别较大且分布亦不稳定,可根据曲线进行夹层的扣除。

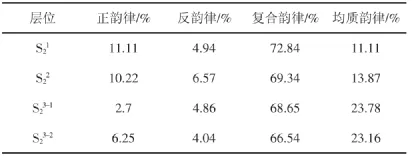

2.1.2 渗透率非均质性特征 层内非均质模式主要是通过测井曲线形态来反映。根据岩心及测井曲线分析,工区各小层的渗透率韵律模式主要以复合韵律为主,次之为均质韵律;各砂层非均值韵律模式的统计结果(见表1)。均质韵律砂层水淹均匀,但由于重力作用,下部一般先水淹;复合韵律砂层则层内水淹不均匀,形成多段水淹。对于厚砂层,分析其层内水淹规律,对调整挖潜具有现实意义。

表1 工区各小层非均质韵律模式统计表

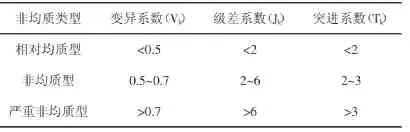

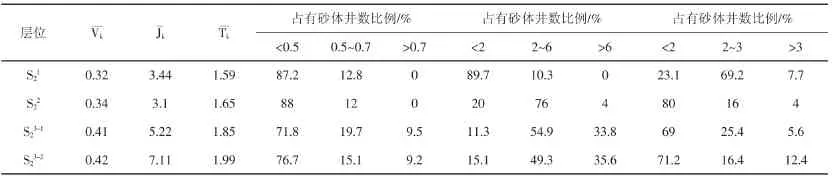

依据我国储层非均质性划分标准(见表2)和参数定量计算方法,对工区106口单井S2段各小层进行了非均质参数的定量计算(见表3)。从四个小层非均质参数的平均值分析,各小层的非均质参数值中,变异系数和突进系数的均值处于相对均质型,而级差系数只有S23-2段达到了严重非均质型的标准,综合分析认为S23-2段为非均质型储层,而S21和S22两层为相对均质储层。

表2 储层非均质性划分标准

2.2 层间非均质性

层间非均质性指砂层之间的差异,它是主要影响开发注水过程中、层间干扰、水驱差异和单层突进的内在原因,因此,层间非均质是选择开发方式、开采工艺技术的依据。

2.2.1分层系数及砂地比 分层系数是指受隔层分隔的砂体层数,一般用单井钻遇受隔层分隔的砂体层数来表示,系数越大,非均质越强,一般认为分层系数大于4时,隔层对储层的非均质性影响较强。根据106口单井统计,分层系数范围为1~8,主要在4~6之间,占总井数的57.7%,没有被隔层影响的砂体占3%,这说明研究区层间泥岩对储层的非均质性影响较强。

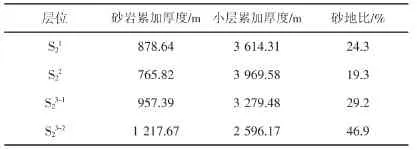

此外,层间非均质性可以通过砂地比来定量的描述。从砂地比统计(见表4)可知,研究区S23-2小层砂体最为发育,S23-1次之,S22最差。即在全区中,泥岩隔层在S22段最为发育,及砂体连通性最差;而在S23-2段砂体的连通性最好,其砂地比为46.9%,是该区的主要储集层。

表3 工区各小层的渗透率非均质性参数统计表

表4 砂地比统计计算表

2.2.2 层间隔层 层间隔层是指纵向上具有一定厚度,对流体运动具有隔挡作用的不渗透层段,是进行各种分层工艺措施时必须考虑的一个重要因素。从单井岩性剖面及物性参数精细解释(见图1),可以看出:S21和S22段之间有较厚的泥岩层或大段发育的干层,对油气纵向运移的阻隔作用明显,煤层对油气运移的阻隔作用次之;S22和S23段之间的隔层主要为稳定的泥质类隔层,对油气纵向运移起到很好的阻隔作用;S23-1和S23-2段之间的隔层以泥质类隔层为主,且分布不稳定,对油气纵向运移的阻隔作用不强。隔夹层密度为泥质隔夹层的总厚度占所统计砂岩总厚度的比例,泥质隔夹层的密度值越大,则层间非均质性就越强。统计结果表明,隔夹层密度的分布范围为3%~79%,平均值为22.2%,主要分布范围为3%~31.1%,约占总井数的80%;因此,可知S23段储集层的层间非均质性较弱。

2.3 平面非均质性

平面非均质性直接关系到开发过程中开发井网的部署、注人剂的平面波及系数以及残余油的平面分布[8]。

2.3.1 砂体分布 砂体几何形态受控于沉积相,工区是一套三角洲平原亚相和三角洲前缘亚相沉积为主的碎屑岩沉积环境。储层的发育程度主要受沉积微相控制,高能带是产生良好储层的环境。可能是因为水体较浅,河口坝砂体受到分流河道水流的冲刷改造而不能保留。分流间湾沉积的砂体在平面上比较连续和稳定,并呈朵状分布。

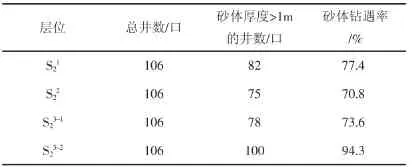

2.3.2 砂体连续性 砂体连续性重点在于研究砂体的长度、宽度以及宽厚比,也可以用钻遇率来表征。钻遇率表示在一定井网条件下对砂体的控制程度。本次评价中钻遇率的计算方法是各小层中砂体厚度大于1 m的井的个数与参与评价井总数的比值,通过统计计算(见表5),总体来看,S23-2小层砂体连通性最好,其余地层的砂体钻遇率较差。

表5 山2段各小层砂体钻遇率计算表

2.3.3砂体孔隙度、渗透率平面分布 平面上砂体的孔隙度和渗透率的分布与砂体的发育程度及其展布有着密切的关系,而且储层物性的高低与砂岩的性质也密切相关[9]。S23段孔渗分布方向与该层段的河道走向大致相同,近南北方向,呈带状分布。由于沉积时水动力能量强,泥质含量小,平面非均质性弱,储层物性相比之下较高。

3 结论

(1)子洲气田S2段渗透率韵律模式主要以复合韵律为主,次之为均质韵律,层内以泥质夹层为主,见致密夹层,分布不稳定,综合分析渗透率非均质参数计算结果,认为S23-2段层内非均质性较强,S21和S22段为相对均质型储层。

(2)工区内分层系数较大,隔夹层的分布密度较大,S23-1和S23-2段之间的隔层以泥质类隔层为主,且分布不稳定,对油气纵向运移的阻隔作用不强;而S21和S22段之间有较厚的泥岩层或大段发育的干层,对油气纵向运移的阻隔作用明显。因此,储层的层间非均质性较强。这将是影响和制约S2段各小层联合开发的主要因素。

(3)工区内S2段砂体平面分布受沉积微相控制,S23段砂体连通性较好,平面非均质性差,但是其它小层平面非均质性相对较强。

[1] 陶国秀.储层非均质性所形成的非常规油藏[J] .河南石油,2005,19(5):4-6.

[2] 焦养泉,李思田,李祯,等.碎屑岩储层物性非均质性的层次结构[J] .石油与天然气地质,1998,19(2):89-92.

[3] 刘方志,朱玉双,李莉,等.安塞油田塞130井区长6储层非均质性研究[J] .石油地质与工程,2010,24(2):1-4.

[4] 汤军.基于沉积基准面概念的层序划分[J] .石油地质与工程,2006,20(4):7-9.

[5] 杨宇,周文,徐春阳,等.子洲气田山2气藏地层水分布模式[J] .大庆石油学院学报,2010,34(3):14-18.

[6] 裘亦楠,薛叔浩.油气储层评价技术(修订版)[M] .北京:石油工业出版社,2001:105-112.

[7] 孟韶彬,王玲云,李凯,等.储层物性特征和储层非均质性研究方法与应用[J] .江汉石油职工大学学报,2005,18(2):49-50.

[8] 黄文科,侯海峰.沱七断块91储层非均质性与剩余油分布研究[J] .石油地质与工程,2007,21(5):47-49.

[9] 纪杰,钟建华,毛立华,等.濮城油田东区沙二上2+3储层非均质性研究[J] .石油地质与工程,2007,21(5):23-26.

Study on reservoir heterogeneity of Shan2 reservoir in Zizhou gasfield

FAN Lingling,JIN Wenhui,WANG Yong,WANG Shu

(State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology,Chengdu Sichuan 610059,China)

Based on the well-logging data of Shan2 reservoir in Zizhou gas field,combining with the sedimentary facies information,the reservoir heterogeneity,including in-layer heterogeneity,interlayer heterogeneity and plane heterogeneity,has been studied.The research presents that interlayer are universally existed in Shan2 reservoir,which are mostly muddy intercalations and compact interlayers.The quantitative calculation of the permeability heterogeneous parameters draws the conclusion that Shan23reservoir heterogeneity is strong,while Shan21and Shan22are relatively homogeneous formation.Shan2 reservoir has a high stratification coefficient,with interlayers mainly muddy and unstable distributed,therefore,differences between the layers exist.The sand body connectivity of the small layers in Shan 2 reservoir is determined by the sedimentary micro-facies.Sand body connectivity of Shan23is good.Shan23reservoir,with a stable distribution of physical properties,is featured with poor heterogeneity,while others are of strong plane heterogeneity.

Zizhou gas field;reservoir heterogeneities;Shan2 reservoir;interlayer

TE122.2

A

1673-5285(2012)07-0030-04

2012-05-24

国家科技重大专项资助,项目编号:2008ZX05044。

范玲玲,女(1987-),2010年毕业于成都理工大学能源学院资源勘查工程专业,在读硕士生,主要从事油气田开发地质方面的研究工作,邮箱:FLLLK520@163.com。