江宁下蜀黄土的成因及工程地质性质★

2012-11-06盛海洋

盛海洋

(福建船政交通职业学院,福建福州 350007)

0 引言

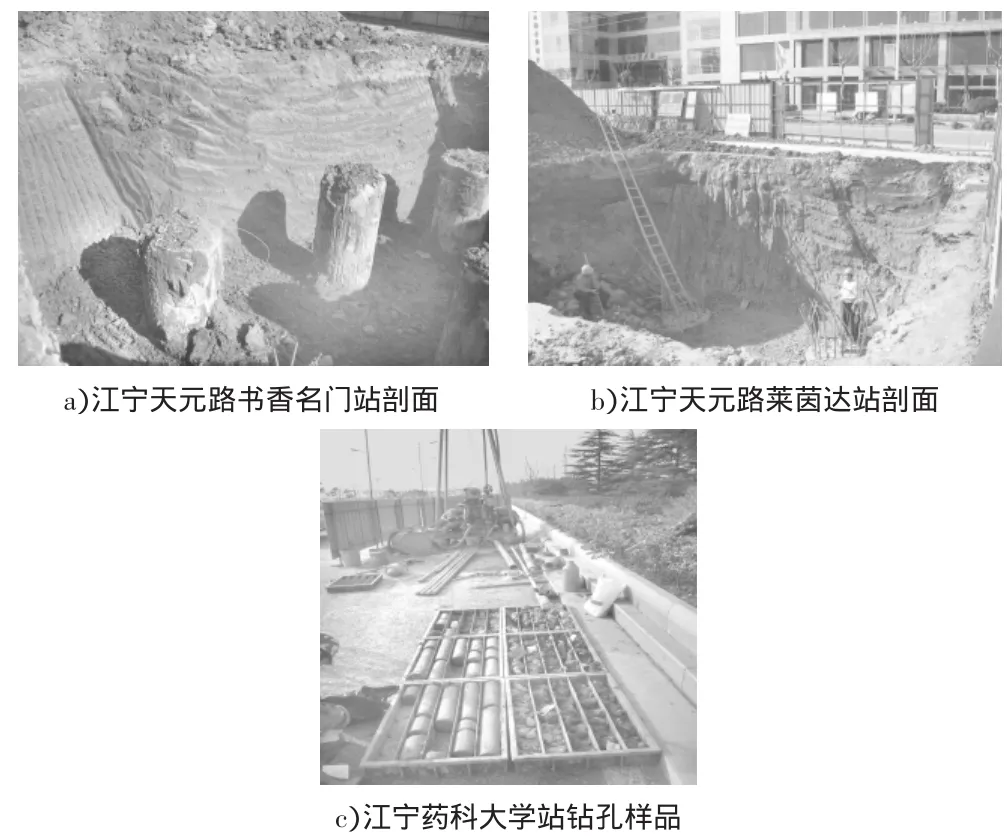

在南京江宁的一些岗地、沟谷以及众多人工开挖的基坑中常常见到这种黄色的下蜀土层,它是该地区重要的地基土层。前人研究表明,不同地点、不同区域的下蜀土,其工程地质性质有所不同,而且在物理力学性质方面存在较大差异。由于这种差异性的存在,有可能对工程设施产生不利影响。本次研究是在前人工作的基础上,选取江宁具有代表性的剖面,并结合宁杭高速公路南京施工段下蜀土的工程地质性质研究入手,初步探讨出江宁下蜀土的成因及工程地质特征(见图1),为下蜀土分布区的工程建设提供一些科学数据和实践经验。

图1 野外现场照片

1 下蜀土成因年代与环境

1.1 成因年代

下蜀土沉积时代,以往笼统定为晚更新世,也曾有人定为中更新世—晚更新世,但均没有定量测试证据。据最近几年来各家对下蜀土中钙核14C测年结果:南京老虎山下蜀黄土上部第一层钙核14C测定为(16620±200)年,第二层钙核14C测定为(30900±1080)年;泰山新村下蜀黄土上层为(16470±200)年,下层(24190±550)年;燕子矶东山笆斗山下蜀黄土为(12190±200)年。这些年龄数据相当于北方马兰黄土成土时期,从10余万年延续至一万多年之前的末次冰期,包含了整个晚更新时期。

1.2 宏观特征

研究区下蜀土具有较为清晰的黄土—古土壤序列。颜色呈土黄或浅桔红色,主要由粉砂碎屑组成,质地均匀、结构松散、富含钙质结核、宏观层理不显、垂直节理发育,并具有一定的湿陷性。在重力滑塌等外营力作用下,时常含有砾石漂砾、尖棱角状岩块等混入物。古土壤层厚0.2 m~0.3 m,呈浅土黄色,含有密集的钙质淋漓脉及丰富的介壳层。古土壤—黄土互层,还出现了明显的多次水流改造成因的次生黄土。

1.3 粒度和矿物分析

沉积物的粒度大小是受外营力控制的,与沉积环境关系密切。在江宁下蜀土剖面中共测试了8块样品。根据粒度数据绘制的粒度分布概率累计曲线,可划分出3个直线段分别代表滚动、跳跃和悬移3个总体。其中悬移总体的重量占总量的93%~97%,在悬移总体中,粉砂占71%~82%。与黄土高原相比,江宁下蜀土平均粒径略小,分选极差。但总的看来,研究区与黄土高原黄土堆积相比粒度特征基本一致,即黄土层中粗粉砂含量大于古土壤层,粘粒含量则相反,揭示了黄土堆积时期冬季风势力强大、古土壤形成时期夏季风占优势的规律,反映了其风成属性。下蜀土的矿物,经鉴定其结果以石英、长石、伊利石、云母、方解石等轻矿物为主,占样品总重量的96%左右。重矿物含量低(仅4%左右),主要矿物有磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、黄铁矿、角闪石、普通辉石、绿帘石、透闪石、透辉石等。

1.4 石英颗粒扫描电镜特征

通过对石英颗粒的扫描电镜观察及颗粒形态统计,总体上不存在明显的差别,石英颗粒表面结构特征为:颗粒形态多以次棱角状和次球状颗粒为主,碟形坑、撞击坑、V形坑发育,有贝壳断口、平行擦痕和撞击沟。从以上统计分析结果来看,颗粒表面出现大量的月牙形、碟形坑及硅质沉淀,它们反映了石英颗粒在风蚀作用条件下经历的循环,即当跳跃发生时,表面出现磨蚀,当颗粒静止时,出现硅质溶解和沉淀。同时,在石英表面还有大量主要反映流水、冰川等机械作用形成的V形坑以及解理、擦槽、挤压坑。石英颗粒的上述特征证明江宁下蜀土的风成物质主要来源于黄土高原。

1.5 孢粉

在江宁方山下蜀土剖面中,进行了3块孢粉样品鉴定分析。结果仅发现了少量孢粉,松属Pinus 3粒、蓼科Polygonum 1粒、毛莨科Ranunculaceae 1粒、莎草科Cyperaceae 2粒。

综上,通过野外调查下蜀土的产状和物质组成,从宏观上肯定了分布于江宁区的下蜀土堆积属于风成黄土,其中间夹有被水流改造的次生黄土。另外,对下蜀土堆积物中的粒度、孢粉分别进行了测试和鉴定分析,并对下蜀土堆积物中的石英颗粒表面形态特征进行了扫描电镜观察,从而获得了下蜀土成因的微观证据。

2 下属土物理力学性质

2.1 研究剖面

江宁方山地质公园位于江宁大学城,山顶标高约156 m,山体主要由燕山三期火山活动形成的气孔状玄武岩构成。在山坡坡麓出露有下蜀黄土,由于近代山体滑坡,山体西南坡形成了一处完整的地层剖面(见图2),出露地层厚20多米,剖面由上至下明显分成四个小层:①灰黄色粉质粘土层:顶部为一钙质结核层,结核小而密,结核层厚约0.3 m~0.5 m,其下为质地均匀的厚层黄土,柱状节理发育,层厚约6.4 m。②黄褐色粉质粘土层:该层土细腻、粘性大,土块呈棱块状,层厚约4.3 m。③灰黄色粉质粘土层:上部发育钙质结核,结核大而稀疏,分布厚度约0.7 m。其下为质地均匀的厚层黄土,柱状节理发育,层厚约为3.6 m。④黄褐色粉质粘土层:该层土细腻、粘性大,土块呈棱块状,层厚约3.5 m,均匀的厚层黄土,柱状节理发育,层厚约4.8 m。

图2 江宁方山下蜀黄土地层剖面

由上可见,①与③为同种类型土,②与③为同种类型土。

差热分析和X射线粉晶衍射分析鉴定结果以及土的硅铝率表明,四个小层粘土矿物种类无明显区别,主要为蒙脱石和少量伊利石。化学成分分析结果表明,黄褐色土的Fe2O3含量明显高于灰黄色土,而FeO的含量则相反;黄褐色土的CaO含量大大低于灰黄色土,说明黄褐色土遭受过氧化和淋溶作用(见表1)。

表1 方山下蜀土化学成分分析成果 %

2.2 物理力学性质

上述灰黄色土与黄褐色土在颗粒组成、化学成分及微结构方面的差异必然反映在土的工程地质性质上,四个小层原状土样的土工试验结果很好地显示了这种差异。

1)土样的孔隙比与干密度有着良好的对应关系,灰黄色土的孔隙比大于黄褐色土,因此前者干密度也小于后者。

2)灰黄色土的天然压缩系数小于0.1 MPa-1,属于低压缩性土;黄褐色土大于0.1 MPa-1,属于中等压缩性土,饱和状态下,两种土的压缩系数急剧增大,灰黄色土的这种变化较之黄褐色土更加明显。在200 kPa压力下,测得灰黄色土的湿陷系数 δs=0.035~0.039,大于黄土湿陷性判别性指标,属中等湿陷性黄土;黄褐色土湿陷系数δs=0.012~0.014,略小于湿陷性判别指标,基本属非湿陷性土。

3)土的抗剪强度受含水量影响,土3含水量过低,天然状态为硬块状,故其抗剪强度大于正常值。从土1,土2,土4三个土样的抗剪强度比较来看,灰黄色土的抗剪强度小于黄褐色土的抗剪强度。方山下蜀土与其他地区的下蜀土在主要方面有共性,上述结论应具有一定的意义。

其结论如下:

a.方山下蜀土地层发育有黄色和黄褐色两种土层。两种土层不仅颜色、颗粒组成、微结构特征不同,而且工程地质特性也存在差异。

b.两种土在工程地质性质上的差异性可能造成基础的不均匀沉降。土的湿陷性则有可能危害建筑物的安全。

2.3 下蜀土的胀缩特性

下蜀黄土是一种超固结土,据对下蜀粘土和粉质粘土两种土的原状重塑试样在初始含水量相近和不同的两种条件下进行的测试结果表明:当下蜀粘土和粉质粘土的含水量相近时,膨胀稳定后二者含水量相近,其水平膨胀率大于垂向膨胀率。粘土重塑样的自由膨胀率几乎是粉质粘土的2倍,且膨胀率大于线缩率,而粉质粘土的膨胀率和线缩率的差异并不显著;当二者初始含水量不同时,如取含水量更大一些(由18.6%~24.1%)粘土试样,其自由膨胀率仍大于粉质粘土,但小于初始含水量较低的粘土样,由34.0%降至23.0%,即自由膨胀率随初始含水量增大而变小,而且垂向和水平方向两个方向的差异性缩小甚至消失,虽线缩率略有增大,但体缩率和线缩率的比值(esv/esl)减小;为充分体现各自的膨胀能,不考虑天然含水量的影响,将试样达缩限后再进行膨胀,粉质粘土的膨胀能仍低于粘土,原高含水量粘土的膨胀率大于原低含水量试样,即收缩至缩限后的膨胀率与初始含水量成正比关系。

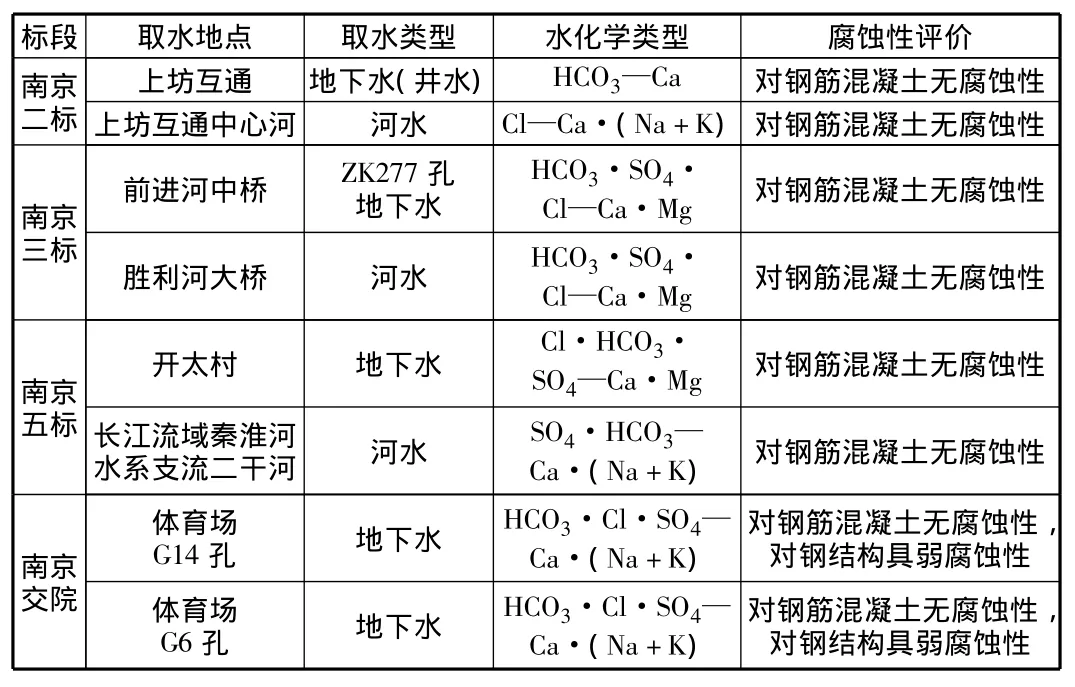

2.4 水质分析

水质分析成果表明(见表2):区内地下水为“HCO3·SO4·Cl—Ca·Mg”型水,矿化度 328.07 mg/L ~1 178.30 mg/L,属淡水,水质较好,pH值为6.98 ~7.85,呈中性,总硬度为 234.91 mg/L ~719.86 mg/L,属硬水,侵蚀性 CO2<1 mg/L,对钢筋混凝土无侵蚀性;河水水质类型为“HCO3·SO4·—Ca·Na”型水,矿化度269.06 mg/L ~485.80 mg/L,属淡水,水质较好,pH 值为 7.36 ~9.81,呈中性略偏弱碱性,总硬度为 142.44 mg/L ~239.86 mg/L,属硬水,侵蚀性CO2<1.13,对钢筋混凝土无碳酸盐侵蚀性。

表2 水质分析成果

3 结语

1)通过对下蜀土的粒度组分、石英砂的表面结构以及其他地质现象的综合研究,对下蜀土成因进行了探讨。在下蜀土的概率累计曲线上,跃进组分和悬移组分反映明显,以悬移组分为主。对下蜀土扫描电镜观察和石英颗粒表面特征的统计分析,反映出气流搬运的特点,以发育碟形坑为其主要标志,具有风成环境的表面特征组合。下蜀土中孢粉稀少。根据上述特征分析出研究区下蜀土应为风成黄土。沉积时代为晚更新时期。

2)下蜀土的粒度以粉砂含量最多,矿物成分主要是石英、长石,粒土矿物以伊利石为主;其次是蒙脱石,高岭石含量少。化学成分分析说明黄褐色土遭受过氧化和淋溶作用。

3)下蜀土地层发育有黄色粉质粘土和黄褐色粘土两种土层,不仅颜色、颗粒组成、微结构特征不同,而且工程地质特性及胀缩特性也存在差异,这种差异性可能造成基础的不均匀沉降。部分下蜀黄土具有中等湿陷性,有可能危害建筑物的安全。

4)水质分析成果表明研究区内地下水及河水均对钢筋混凝土无侵蚀性。

[1]江苏省交通规划设计院.上海至云南瑞丽国道主干线南京至杭州高速公路(南京至溧水段)工程地质勘察报告(全一册)[R].2005.

[2]郑乐平,胡雪蜂,方小敏.长江中下游下蜀黄土成因研究的回顾[J].矿物岩石地球化学通报,2002,21(1):54-57.

[3]林家骏,吴芯芯,郑乐平.长江中下游典型下蜀土剖面成分对比研究[J].地球与环境,2004(2):31-35.

[4]曾凡稳.南京地区下蜀土物理力学性质研究[D].南京:南京林业大学,2008.

[5]胡郁文.南京附近下蜀土工程地质特性[J].成都地质学院学报,1992(1):949-954.

[6]吕民康.不同层位下蜀土的工程地质性质差异性及形成机理[J].河海大学学报,1997(5):96-99.

[7]夏 佳.南京门坡下蜀土微结构与工程地质研究[J].南京建筑工程学院学报,1996(2):26-34.