基于反演法的牵引式滑坡治理设计及施工

2012-11-06卢平

卢平

(成都理工大学,四川成都 610059)

基于反演法的牵引式滑坡治理设计及施工

卢平

(成都理工大学,四川成都 610059)

国道213线K193+060~190滑坡系由公路路堑开挖引起的牵引式滑坡。由于滑坡已经滑动,用勘探提供的滑动面力学参数计算的滑坡推力与实际滑坡状态不符。为此,设计滑动面力学参数时应由滑动后清方减载前的坡体极限平衡法确定,即反算法。同时介绍了主要工程治理措施及施工技术。

牵引式滑坡;滑坡治理;锚索;设计计算;反演法

0 引言

在山区进行的公路切方边坡中,会遇到大量的牵引式滑坡。牵引式滑坡往往是滑坡前缘由于侵蚀或人工削坡,造成坡面变陡以致失稳,在后缘引起裂缝,随着变形的发展,后缘以后的斜坡体也产生变形失稳,出现新的滑动,从而导致滑坡体向后向上发展,最终形成一个面积较大且相对稳定的坡面。牵引式滑坡滑动后形成的边坡是否稳定关系到工程是否能够顺利进行和安全使用,而评价边坡是否稳定的关键依据是边坡的稳定安全系数。

在我国,研究滑坡地质灾害的基本技术路线是首先进行地质勘察和勘探,得到一些地质结构的信息和岩土体的力学参数,在此基础上利用规范明确规定的极限平衡分析方法或者基于有限元的强度折减法计算出斜坡体的安全系数,根据安全系数大小判断斜坡是否需要治理。其中极限平衡理论是较早应用于边坡稳定分析的,并发展出了一系列的不同计算方法,不少学者致力于改进这一方法。J.M.Duncan综述了极限平衡法;陈祖煜等发展了三维的极限平衡法:朱大勇和钱七虎通过求解高次方程将极限平衡方法的分析更为理论化;郑颖人等全面介绍有限元强度折减法的应用,并比较了不同强度准则条件下该方法计算结果的差异;L.Jin总结了有限元和离散元法。他们的努力方向大致有2个:一是探索最危险圆弧的位置,编制数表、曲线,以减少工作量;另一是研究滑裂面的形状(潘家铮,1980)。

本文研究对象由于已经滑动,用勘探提供的滑动面力学参数计算的滑坡推力与实际滑坡状态不符。因此在设计滑动面力学参数时应由滑动后清方减载前的坡体极限平衡法(反算法)确定,然后根据反算法所得的力学参数对滑坡体在天然工况和连续降雨工况下进行稳定性分析,并提出治理方案。

1 工程概况

滑坡位于松潘县北西约39 km的哲波河上游尕里台支沟右岸Ⅰ级阶地边缘谷坡中下部,拟建线路里程K193+060~190 m路段处,属松潘县元坝乡所辖。老国道213线从滑坡北下侧约200 m处通过,拟建的213国道直通滑坡区内。

滑坡地处线路左侧斜坡中下部,坡长约111 m,坡高约61.36 m,沿公路前缘宽120 m。坡面形态不规则,后缘平台处平均地形坡度8°~20°,中后部为32°、中前部为45°,滑坡地形总体呈下陡上缓的趋势,前后缘高差61.4 m。滑坡周界基本形成,但不对称,周界在平面上似“马蹄型”。

该滑坡主滑方向与该路段走向呈76°斜交,主轴线上滑体长111 m,前缘宽110 m,中部宽80 m,后部宽45 m,面积约0.71万m2,钻孔揭露滑体土平均厚度13.54 m,体积约9.6万m3,属中型滑坡,见图1。

图1 国道213线K193+060滑坡全貌

2 地貌特征

滑体土前部厚度远大于滑体后部厚度,而在新建路面处的滑体前缘下部,又是软弱的强风化泥质板岩,板岩遇水易泥化,强度降低,便在路面处形成滑坡体的剪出口。滑体土在主滑剖面2号上最厚,厚度为9.2~20.3 m,而向两侧土体厚度逐渐变小,分别是左侧为7.6~17.2 m,右侧为8.1~13.5 m。滑坡左侧滑体厚度大于右侧,与左侧裂缝错落高度大于右侧裂缝错落高度相对应。

3 地层岩性

3.1 第四系全新统松散堆积层(Q4)

(1)第四系全新统松散堆积层:主要有残坡积层、冲洪积层、滑坡堆积和人工填筑层。

(2)人工填筑层(Q4me):主要分布在拟建公路浅部及路基填方段,为修筑公路时的填土及弃土。主要由块碎石土、角砾土组成,充填砂粘土,弃土呈稍湿、松散状,填方段经机具逐层压实呈中密~密实状,稍湿,厚度2~10 m。

(3)坡残积层(Q4dl+el):较广泛分布于斜坡及山间凹地,岩性主要为碎石土、角砾粉质粘土,局部为碎石土中含块石,碎石土含10%~20%分布不均的粉质粘土。呈褐黄、灰黄色,稍湿,松散~稍密。石质成分为强风化的变质砂岩、板岩,多呈棱角状、次棱角状,分选差,沿坡面成似层状堆积。厚度2~14.6 m。

(4)滑坡堆积层(Q4del):分布于滑坡区,主要为褐黄、灰黄色,岩性主要为碎石土、角砾粉质粘土,夹块石,多充填砂土,碎石土含10%~20%分布不均的粉质粘土。石质成分为强风化的变质砂岩、板岩,颗粒多呈棱角状、次棱角状,分选差,呈稍密~松散状,稍湿,土层结构不均,各粒径组成常因堆积部位不同含量及厚度差异较大。本次勘查钻孔揭露厚度4.8~9.2 m。

(5)冲洪积层(Q4al+pl):分布于斜坡前缘外侧Ⅰ级阶地,岩性上部主要为角砾质粉、角砾土夹块碎石;中下部主要为卵石土、圆砾土,局部夹砾砂土及砂粘土,偶含漂石。厚度10~30 m。

3.2 三叠系上统杂谷脑组(T3z)

褐黄、灰、深灰及灰黄色浅变质砂岩夹泥质板岩,变余砂状及泥质结构,薄至中厚层及板状构造,具平行及水平层理,变质不深,原岩结构基本可认。浅变质砂岩岩质较坚硬,性脆,因构造和风化作用影响,多呈碎裂结构;板岩岩质较软,板理发育,失水后易裂纹崩解,据钻孔揭露,其岩心多为片状、角砾状,风化强烈时多呈土状。岩体受构造影响,裂隙极发育,又地处高寒区温差大,岩体风化强烈,深度较大,仅钻孔(ZK6)揭露到中风化,其岩体强度低,质量差,质量等级为Ⅴ。

4 滑坡分析及设计计算

4.1 形成因素分析

该滑坡的形成与发展主要受地形、基岩岩性、地质构造、大气降水、人类工程活动等因素的控制,后两者为主导因素。

工程地质调查及钻探证实,滑坡所处地形总体较陡,滑坡体所在的基岩受构造影响强烈,节理裂隙发育,基岩又以薄~中层状变质砂岩与泥质板岩不等厚互层组成,层间结合差,砂岩被节理切割成5 cm×10 cm~20 cm×40 cm的碎块,属碎裂结构(如图2所示),边坡岩体松弛,裂隙宽大,如ZK7在孔深16.4~16.7 m处揭露到0.3 m厚的裂隙充填物细砂。泥质板岩抗风化能力极弱,遇水易软化,强度极低,岩体属散体结构。在风化力作用下,砂岩裂隙变宽,板岩泥化,以致岩体结构松弛,强度下降,促进了软弱结构面相互发展贯通,粘土也随降雨侵入坡体结构面构成润滑介质。上述因素为基岩滑坡形成建立了必要的条件。

图2 滑坡体前缘碎裂结构的砂岩

213线路基在该处是以挖方形式穿越斜坡,由于挖方即形成临空面,同时又削减了边坡的抗滑力。2007年4~6月的连续降雨全部沿松散的土层下渗,增大了岩土的重度,又降低了软弱结构面的抗剪强度,诱使坡体失去平衡下滑变形。

综上所述表明,前缘开挖和地下水的共同作用是滑坡形成的主导因素。

4.2 滑坡破坏方式

分析认为,滑坡变形主要是前部坡体失稳向前滑移,进而牵动后部土体滑动,这种滑动过程经历多次,并逐级向外扩展,形成渐进牵引式滑坡,目前滑坡已经滑动,处于新的相对平衡状态。

4.3 清方减载

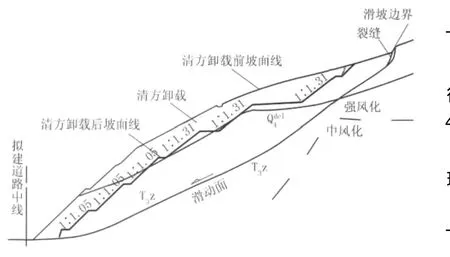

滑坡滑动后,为防止其进一步下滑,对滑坡进行清方减载,如图3所示。

在清方减载前滑坡已经滑动,这就相当于野外1∶1的现场试验。滑动前滑坡处于高能量状态,滑动后滑坡释放势能,处于低能量状态。假设在该低能量状态下滑坡处于极限平衡,即安全系数为1.0,反求滑动面的力学参数如表1所示。

表1滑动面(带)抗剪强度指标(反算法)

4.4.3 稳定性评价

对于2号主滑面,采用表1参数,c=60 kPa,φ =16.170°,计算各种工况的安全系数列于表2。

表2 各种工况的稳定性评价

图3 清方减载前后2号主滑断面图

4.4 滑坡稳定性分析

4.4.1 岩土物理力学参数

滑动面上部碎石土:天然重度γ1=20 kN/m3,饱和容重 γs=21.60 kN/m3;抗剪强度:c1=9.5 kPa,φ=20°。

滑动面上部岩体:天然重度γ1=26.2 kN/m3,饱和容重γs=26.5 kN/m3。

滑动面下部强风化变质砂岩抗剪强度:C1=60 kPa,φ=26°。

滑体稳定性评价若采用地勘提供的以上物理力学指标计算,则卸载后滑坡2号主滑面天然状况下的滑坡剩余下滑力为1490 kN/m,但滑坡现实状况为平衡状态,说明对已经滑动后的滑坡,滑动面力学参数应由反算法确定更为真实合理。

4.4.2 反算法确定滑动面力学参数

清方减载后,滑坡仍然处于不稳定状态,需要进行进一步加固治理。

4.5 滑坡推力的计算

根据表1滑动面力学参数和地勘提供的滑体物理参数,计算卸载后的滑坡推力见表3。

表3 滑坡推力计算汇总表 kN/m

综合考虑各种不利于滑坡稳定的因素和工程经验,设计时采用表3中的设计滑坡推力值。

5 主要工程措施及施工技术

5.1 工程措施

(2)滑坡后缘适当清方卸载,减少下滑力。坡脚设置2.5 m×6.0 m重力式挡土墙。

(3)滑坡周界处设置坡顶矩形截水沟,过水净截面0.6 m×0.6 m,边坡平台采用M7.5浆砌片石厚0.25 m封闭,每级平台均设置0.4 m×0.4 m矩形截水沟。

(5)滑坡周围的裂缝用粘土夯填封闭。

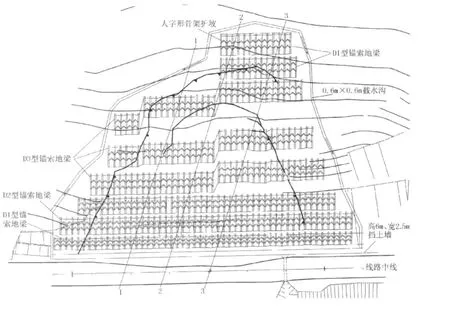

2号主滑动面工程布置见图4,滑坡治理工程布置见图5。

5.2 锚索施工技术

5.2.1 准备工作

在锚索施工前3天施工相关人员、设备进场,进行必要的水、电管线布设,钢管脚手架,工作平台的搭设及钻机设备的组装调试等前期准备工作,对锚索施工所需的材料如钢绞线、垫块及锚头等材料提前制作加工,进场后立即对施工所需材料进行相关的检验工作,保障施工中使用合格的货源,提前做好用于张拉千斤顶的标定工作。并做好施工人员的安全教育工作。

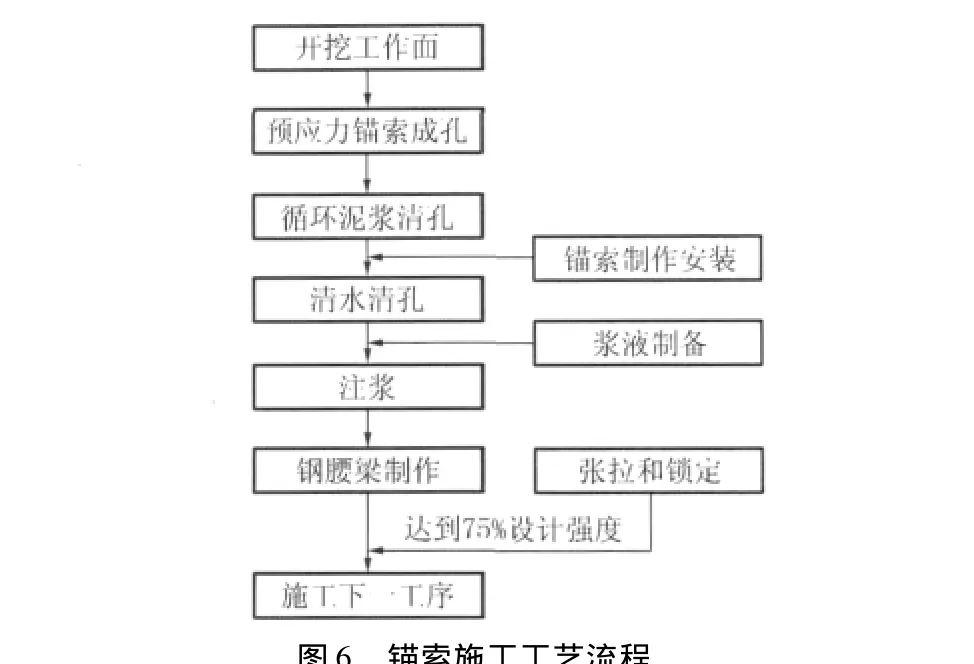

5.2.2 工艺流程(图6)

(1)钻机就位。根据支护设计及相关规范的要求,挡土墙顶至第一排锚索标高以下50 cm内,平整作业面范围内场地,安装钻机就位,钻机下面应垫枕木,保证其平整度。采用罗盘测量钻杆角度,控制误差在±2°以内。钻机安装要求牢固,施工中不得产生移位现象。

图4 2号主滑动面工程布置图

图5 滑坡治理工程平面布置图

(2)钻孔、清孔。锚索钻孔设备采用XY-2型钻机,钻孔位置、孔深、孔径及钻孔倾角均应满足要求。成孔直径为150 mm,在滑坡区砂土地段开孔用钢套管跟进至穿过砂土层1~2 m处,以防塌孔。在无砂土层套管跟进至1~3 m,起导向、定位作用。锚索实际钻孔深度要比规范要求深度长0.5 m,以保证锚索推送到位。钻孔采用三翼钻头配高压泥浆泵回转钻进方式,钻进时采用泥浆循环护孔。反复循环,对孔口流出的泥浆不断清除残渣。遇含砂层时应加大泥浆密度,以防塌孔。钻孔达到要求的深度后,继续超钻20~30 mm,钻孔完毕后,反复用泥浆清孔,以清除孔内泥渣等残留物。当遇有严重塌孔时,以致锚索送不进去,应拔出锚索,二次钻进、清孔,切不可强行插入;若孔内渗水量大或者钻孔穿过砂土层时,拔出钻杆,改用套管钻孔,成孔后应立即进行注浆。

(3)锚索制作。用采购的钢绞线现场制作,钢绞线的下料长度=锚索设计长度+锚头厚度0.8 m长度,锚索在组装架上组装,组装前仔细检查钢绞线是否平直、完整。剔去带锈和含有齿痕的钢绞线。锚索组装结构采用枣核形,依次为导向帽、架线环(对中支架)、束线环(内锚固段)、隔离波纹管、对中支架(自由段)。注浆管沿全长设置,因按要求采用二次注浆法,二次高压注浆管应设置在锚索中间,以保证锚索在钻孔内居中,保证一定厚度的砂浆保护层(不小于2 cm)。

图6 锚索施工工艺流程

(4)安放锚索。锚索在向孔内安装就位前,要重新检查钻孔是否符合要求,检查锚索各部的位置是否正确,捆扎是否牢固,经检查合格的锚索即可向孔内安装,安装过程还要观察锚索送入孔内是否畅通,如果发现锚索送入钻孔内困难,必须将锚索取出重新钻孔安装。安放锚索时,应防止扭曲压弯,注浆管随锚杆一同放入孔内,管端距孔底为50~100 mm,杆体放入角度与钻孔倾角保持一致,且插入孔内深度不应小于锚索长度的95%,安放好后杆体始终处于钻孔中心。下锚时在注浆管与锚头齐平处作一标记,下锚时抓住锚索与注浆管一齐下,以防止注浆管脱落。下锚完毕,再次检查锚索与注浆管是否齐平,若发现注浆管被拉出,应拔出锚索,重新下锚。

(5)再次清孔。下锚完毕后,改用大泵量清水清孔,置换出孔内泥浆,直至孔口流出清水为止。

(6)锚索注浆。锚索注浆是锚索施工的关键技术,注浆的质量决定了锚索的拉拔力。清孔完毕后,连接好注浆泵与预埋的注浆管,同时按要求制备好水泥浆,进行注浆,采用底部注浆工艺,压力灌入水灰比为0.45的42.5R普通硅酸盐水泥净浆。注浆压力为0.5~1.0 MPa。水泥浆过筛,整个灌浆过程必须连续,一边灌浆一边拔出注浆管,拔管的过程中必须保证注浆管始终埋在水泥浆内,一直到孔口流出水泥浆为止,方可终止注浆。为提高水泥浆的早期强度,可加入0.03%的三乙醇胺。灌浆完毕后,拔出注浆管应立即清洗灌浆设备。

(7)张拉与锁定。预应力锚索在注浆10天后可进行张拉,分5级张拉至要求值并锁定,即正式张拉前,先取0.1倍的要求的轴向力预先张拉,使其各部位紧密接触,张拉荷载按要求荷载的0.1F→0.25F→0.5F→0.75→1.0F→1.2F逐级加荷(其中F为要求的轴向力),每级荷载的观察时间≮5 min,并应等变形稳定后,方可进行下一级荷载的张拉。张拉腰梁的承压面应平整,并与锚索的轴线方向垂直。锚索张拉之前,须对千斤顶、油压表和高压油泵进行系统标定,采用整体张拉方式张拉锚索。

该滑坡治理后经历了多次降雨及地震,证明治理措施得当,效果显著,保证了国道213线的通畅。

6 结论

(1)该滑坡为由于边坡坡脚公路开挖及雨水软化坡体引起的牵引式滑坡。

(2)地勘提供的滑动面力学参数未能够客观反映滑动面的实际状况。

(3)边坡滑动后,滑动面的力学参数应由反算法求得。这种方法获得的参数更符合边坡的实际受力状态。

(4)边坡滑动前处于高势能状况,滑动后能量释放,到达新位置,处于低能量状态,进入相对稳定阶段。

(5)本工点处于高寒地区,年温差达60℃,主要是耐久性控制钢筋混凝土地梁尺寸的设计。

[1]霍明,王恭先.中国典型工程边坡(交通工程卷)[M].北京:人民交通出版社,2008.

[2]刘兴远,雷用,康景文.边坡工程[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[3]郑颖人,等.边坡与滑坡工程治理[M].北京:人民交通出版社,2007.

[4]田裕甲.岩土锚固新技术及实践[M].北京:中国建材工业出版社,2006.

[5]交通部科技教育司,交通部公路司.公路边坡及其环境工程技术交流论文集[M].北京:人民交通出版社,2005.

[6]阎莫明,徐祯祥,苏自约.岩土锚固技术手册[M].北京:人民交通出版社,2004.

[7]Liu Zhenggang.Pre-stabilization Technology for Deep Cut Slope[A].International Slope Conference[C].Hongkong,2003.

[8]黄求顺,张四平,胡岱文.边坡工程[M].重庆:重庆大学出版社,2003.

[9]刘正刚.日本滑坡治理主导思想及统计分析[Z].1998.

[10]编委会.滑坡研究与防治[M].四川成都:四川科学技术出版社,1996.

[11]蒋忠信,等.中国山区道路灾害防治[M].重庆:重庆大学出版社,1996.

[12]蒋忠信,陈国亮.地质灾害国际交流论文集[M].四川成都:西南交通大学出版社,1993.

Design of Retrogressive Landslide Control by Inversion Algorithm and the Construction

LU Ping(Chengdu University of Technology,Chengdu Sichuan 610059,China)

The retrogressive landslide was caused by the cutting of highway at K193+060 of national highway 213.After the landslide,it was found that the landslide thrust calculated with mechanical parameters of sliding surface by exploration were inconsistent with practical sliding state.The mechanical parameters of sliding surface should be designed by slope body limit equilibrium method before earth removal,which is inversion algorithm.The paper introduced the main engineering treatment methods and construction technologies.

retrogressive landslide;landslide control;anchor cable;design calculation;inversion algorithm

U416.1

A

1672-7428(2012)06-0072-05

2011-07-30;

2012-05-08

卢平(1969-),男(汉族),四川自贡人,成都理工大学在读博士生、高级工程师,地质工程专业,从事工程建设与管理工作,四川省成都市武侯区大石西路231号雅然居D幢701室(610041),luping7760@163.com。