建筑物超载对深基坑周边地表沉降影响分析

2012-11-06刘登攀

刘登攀

(上海浦东工程建设管理有限公司,上海 200136)

建筑物超载对深基坑周边地表沉降影响分析

刘登攀

(上海浦东工程建设管理有限公司,上海 200136)

结合理论推导和对工程实测数据的整理分析,对天然场地和存在邻近建筑物时2种情况下的墙后地表沉降形态进行了对比分析,采用上海软土地区墙后地表沉降经验公式,对存在建筑物超载情况下的地表沉降曲线进行了良好的拟合,直观地表示出地表沉降槽的大小及形状、墙后最大沉降点的位置等。结果表明,邻近建筑物的存在能显著改变天然场地的地表沉降曲线形态,是否考虑建筑物存在的影响,将影响到对基坑及周边环境安全状态进行正确的评价和预测。

深基坑;建筑物超载;实测分析;地表沉降;沉降槽宽度

0 引言

随着城市建设的发展,地下铁道以及临近地铁的地下工程日益增多。这些工程大部分都要面临深基坑开挖,保护周边环境的问题[1]。由于上海地区工程地质条件与水文地质条件较差,基坑开挖极易产生较大的围护结构水平位移及周边环境构筑物变形;再者,地铁的性质决定了其车站往往要建在建筑物密集地区,邻近建筑物所形成的地面荷载也会对基坑变形产生不容忽视的影响[2~4]。近年来,上海地区众多基坑工程实例表明,建筑物超载作用下的基坑及周边环境变形与天然地面情况下的变形性状有着不小的差异[2]。如不能准确地评价有无超载2种工况下基坑及周边环境的变形性状,将会影响到所得变形规律是否与实际情况相符,进而影响到对基坑及周边环境安全状况的正确评价和预测。

1 天然地面墙后地表沉降计算

1.1 天然地面墙后地层竖向位移场

综合简单位移场及修正的地层补偿法[5],可以得到天然地面围护墙后任一点的竖向位移:

1.2 围护结构变形引起的地面沉降估算

按现场实测资料回归、推导出的经验或半经验公式,可从已知基坑挡墙水平位移推算坑周土体位移。1.2.1 墙后最大地面沉降值

根据统计的上海地铁各条线的部分车站的实测资料,并结合前人的研究成果,在已知基坑挡墙水平位移的情况下,推算墙后最大地面沉降值δvmax的经验公式为:

式中:δhmax——围护结构最大水平位移;β——经验系数,β=0.7~1.0,δh大时β取大值,当δh≤5‰h0时,β可取0.7,如果考虑降水因素β取大值。

最大地面沉降值距离基坑的水平距离xm与开挖深度h0的关系,可以根据下式估算:

式中:λ——经验系数,λ=0.5~0.7,粘粒含量大于50%时,λ取0.7,粘粒含量在20%~30%时,λ取0.5。1.2.2 墙背面处地面沉降值

墙背面处地面沉降值δv0可以根据下式估算:

式中:δhmax——围护结构最大水平位移;β'——经验系数,β'=0.5~0.6。

1.2.3 墙后横向地面沉降

根据Peck教授的理论[6]和上海地区实际情况修正模式,得到地表沉降曲线,如图1所示。

图1 地表沉降计算曲线

地表任意一点的沉降为:

地面最大沉降为:

2 天然地面地表沉降实测分析

2.1 工程及监测概况

上海某地铁车站长149.5 m、宽约18 m。车站为地下二层单柱双跨岛式车站,采用明挖顺作法的施工工艺及地下连续墙的围护结构,标准段开挖深度约14.6 m。本工程实例中,监测断面处场地地面无超载,也无邻近建筑物存在,也没有地下管线通过,因此可以作为研究天然地面沉降规律的理想条件。为研究地表沉降,在该段围护墙对应位置,结合土体测斜沿横向布置3个地表沉降监测断面,测点布置如图2所示。

图2 墙后地表沉降及深层沉降点布置

2.2 地表沉降监测数据分析

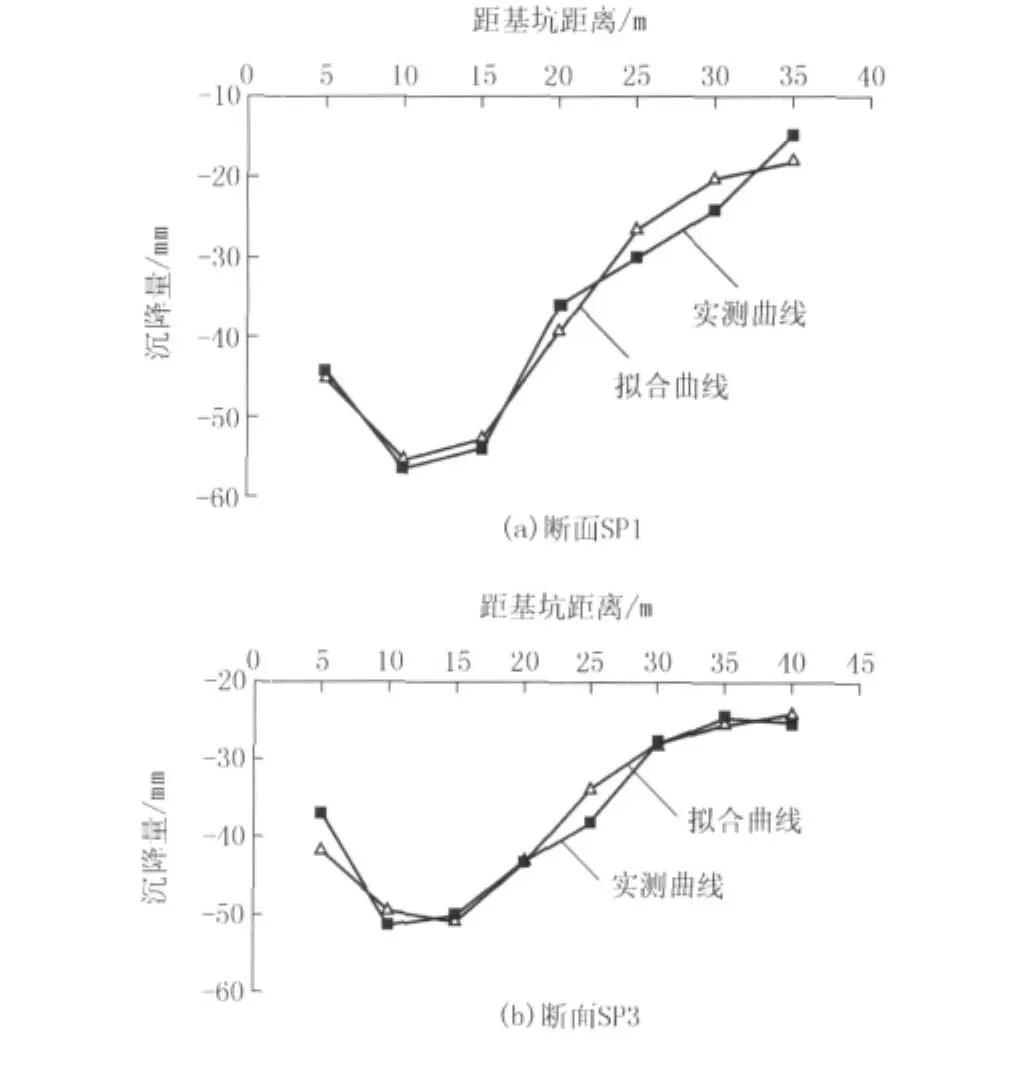

监测断面SP2由于堆放施工材料被压,无法得到完整的监测数据。另外两个监测断面SP1及SP3的地表沉降实测曲线见图3。

图3 地表沉降实测曲线

图4 地表沉降曲线的指数部分拟合

采用拟合曲线表达式中的参数i,对三角形沉降模式部分进行数学描述,然后与指数部分进行叠加,得到完整地表沉降曲线的数学拟合表达式:

监测断面SP1:

根据上述拟合公式计算得到地表沉降的计算值,并与现场实测值进行对比如图5所示。

图5 地表沉降的实测值与拟合值对比

上述结果表明,采用式(5)对墙后地表沉降曲线进行数学描述是可行的。通过这样的拟合处理,不仅可以描述地表沉降的形态,而且可以直观地体现出墙后地表最大沉降点位置,以及沉降曲线的陡缓程度和地表曲率的变化情况。

3 存在超载时的墙后地表沉降计算

众多基坑工程实例表明,在邻近建筑物或地面超载的作用下,深基坑周围地表沉降与无超载时的坑外地表沉降特征迥异。

3.1 墙后垂直位移场分布

杨国伟[2]通过有限元计算,得到墙后土体水平侧移随着距墙体水平距离的增大而呈近乎直线规律减少的规律。由于竖向荷载作用下墙后地表竖向附加应变与水平应变近似成正比,因此,可假定墙后土体由于超载作用引起的竖向附加沉降,其分布规律亦为直线,其方程形式为:

式中:k——直线斜率,需根据实测数据回归得到; β——基坑开挖水平影响距离系数,上海地区可取为2;H——基坑开挖深度。

3.2 超载水平对竖向附加沉降的影响

设开挖前墙后被动区侧压力系数为K0,开挖后侧压力系数为K',则超载水平引起的竖向沉降Δεy为:

Δεy=-(1/E)μ(1+μ)(K0-K')(γh+p)(8)式中:p——坑周分布超载值,kPa;γ——土体容重; E——土体弹性模量;μ——土体泊松比;h——土体深度。

土体在某一深度总竖向应力为γh+p,而该点的不考虑超载时竖向应力为γh。定义ξp=(γh+ p)/(γh)为该点的超载水平。

3.3 超载埋深对竖向附加沉降的影响

超载埋深对其所引起的竖向附加沉降有直接影响,超载埋深决定了其下产生附加沉降的土层厚度。超载埋深越浅,其下的扰动土层厚度越厚,压缩量亦越大。考虑超载深度对产生竖向附加沉降的土体厚度的影响,定义如下压缩土层深度修正系数:

式中:h0——超载埋深,m;H——开挖深度,m。

3.4 超载存在时坑周地表沉降

超载大小及超载埋深对墙后各点的竖向附加沉降有显著影响,综合考虑超载的大小及埋深,可得超载作用下坑周竖向地表沉降为:

4 建筑物超载时的墙后地表沉降研究

在城市中心进行地铁车站基坑的施工时,往往会在基坑周围存在着各种的既有建筑物,这些建筑物的存在对基坑墙后地表沉降的形态有显著的影响。本节通过对工程实测数据的分析整理,来初步表明邻近建筑物存在的情况下,地表沉降形态的一些直观特征。

4.1 工程及监测情况

上海地铁某车站呈南北走向,车站长277 m,宽19.64 m,标准段开挖深度15.2 m,南北两端各有20.7 m×26.74 m、深约17 m的端头井。图6是该车站基坑标准段基坑与邻近建筑物的相互位置关系,以及地表沉降部分观测断面的测点布置图。

4.2 监测数据分析

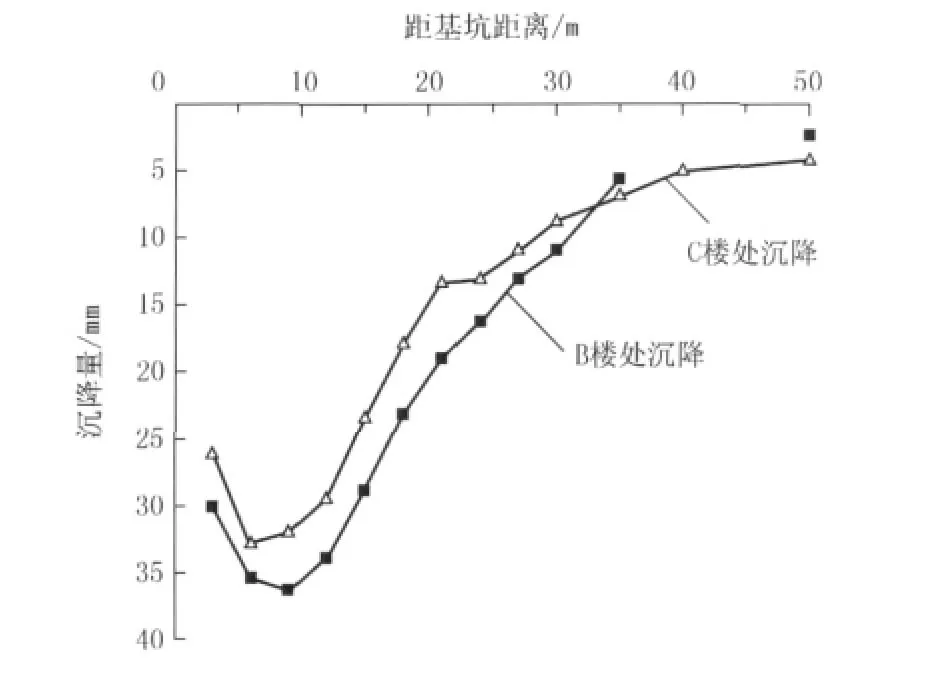

对平行于建筑物的地表观测断面上的实测数据进行分析,图7是B楼和C楼旁边地表测线上的地表沉降曲线。

图6 基坑周围地表沉降测点布置部分断面图

图7 存在邻近建筑物时的地表沉降实测曲线

采用地面沉降曲线经验公式(5),对存在邻近建筑物时的地表沉降曲线进行拟合整理,并将拟合沉降曲线与实测曲线进行对比,结果见图8。

上述分析表明,对于存在邻近建筑物情况下的墙后地表沉降曲线,同样可以采用式(5)来进行拟合分析,而且拟合的精度也是可以满足工程使用要求的。通过对存在建筑物超载时的地表沉降曲线的数学描述,同样可以直观的描述地表沉降槽的大小及形状等变形性状。

5 两种工况下地表沉降实测对比分析

5.1 工程概况及周边环境

上海市某地铁车站呈东西走向,车站主体结构外包尺寸长192.80 m,为地下二层岛式车站。车站标准段采用0.6 m厚、28 m深的地下连续墙。端头井采用0.8 m厚、31 m深地下连续墙。

基坑南侧有2幢5层民房,砖混结构,条形基础,距离基坑约7 m,对基坑变形较为敏感。距基坑北侧约25 m有在建9层商业建筑一幢。坑外地表沉降及建筑物沉降测点布置见图9。

5.2 无建筑物超载存在时的地表沉降

图8 地表沉降曲线及高斯拟合

图9 部分标准段地表及建筑物沉降测点布置

基坑北侧的建筑物距离基坑约25 m,接近2倍基坑开挖深度的范围。而且,该建筑物的承载桩基为钻孔灌注桩,桩底标高为地下38 m,远远超过基坑的开挖深度。从图10所整理的观测断面D2、D3和D4的地表沉降实测曲线上来看,该建筑物的存在对墙后地表的沉降基本没有什么影响。因此,本文中认为该建筑物处于坑外地表沉降影响区域之外,不会对该处的地表沉降形态产生影响,可将该侧的墙后地表看作天然场地,来研究天然场地下墙后地表沉降的变形规律。

图10 天然场地条件下地表沉降实测曲线及高斯拟合

由于设置的地表测点数量较少,不能整体显示地表沉降特性,只能反映距基坑11 m范围内的沉降情况。从图10(a)、(b)、(c)可以看出,位于基坑北侧天然场地的地表沉降观测曲线D2、D3和D4中,最大沉降点位置出现在8 m左右,约等于基坑开挖深度的一半。各断面的最大沉降量在30~50 mm之间,而紧邻墙背面处的地表沉降大致是最大地表沉降量的0.5倍。这些与文献[7]的统计结果基本是吻合的:最大沉降点的距离为开挖深度的0.5倍,而墙背处沉降则为最大地表沉降量的0.5倍。对于基坑南侧的观测断面D7来说,该处虽然没有能够直接对其产生影响的建筑物存在,但东侧建筑物距离该观测断面约18 m,还是能对该处的地表沉降形态产生一定程度的影响。从图10(d)该断面的实测沉降曲线上来看,最大沉降点位置在9.2 m处,与基坑北侧完全的天然场地沉降相比,距离基坑的距离有所增大,同时最大沉降量达到了80 mm,大于北侧的天然场地沉降量。但紧邻墙背面处的地表沉降量仍为最大沉降量的0.5倍,仍然符合文献[7]的统计结果。

5.3 存在邻近建筑物超载时的地表沉降

由于基坑南侧的2栋建筑物距离基坑较近,处于墙后地表沉降区的最大沉降点位置附近,受到坑外地表变形的影响较为显著。同时,该建筑物自重所产生的约80 kPa的坑外超载,远远大于设计时考虑的20 kPa的施工荷载,直接影响改变了该处不考虑建筑物存在时的地表沉降曲线形态。图11是存在邻近建筑物时,基坑南侧地表沉降观测断面D8、D9的实测沉降曲线及高斯形式拟合情况。

图11 存在邻近建筑物时地表沉降实测曲线及高斯拟合

图11显示,D8和D9的地表沉降曲线中,最大沉降点位置距基坑的距离有所增加,出现在10 m左右处,约等于基坑开挖深度的2/3。该两处的墙后地表最大沉降量分别为129 mm及207 mm,远远大于基坑北侧的地表最大沉降量。同时,紧邻墙背面处的地表沉降量分别为最大沉降量的0.35倍和0.2倍。这些与文献[7]的统计结果均有不小的出入。

将2种场地类型条件下的地表沉降形态进行整理,沉降曲线的主要参数汇总于表1中。

表1 地表沉降形态参数汇总表

对比2种情况下地表沉降曲线形态可以发现,存在邻近建筑物的观测断面地表沉降形态较平缓,沉降槽宽度大于天然场地的沉降槽宽度,即建筑物的存在使得地表沉降曲线倾斜减小,曲率降低。而对比2种场地条件下的地表沉降最大点位置,发现存在建筑物时的位置相对天然场地有所增加,尽管这个增加量不是很大。

6 结论

邻近建筑物超载的存在能显著改变天然场地的地表沉降曲线形态,两种工况下的地表沉降规律有着不小的差异。因此,是否考虑建筑物超载对深基坑周边地表沉降的影响,将直接关系到能否使所得到的地表沉降规律与实际情况相符合,关系到能否对基坑本身及周边建筑物受力及变形进行正确的分析,从而进一步对其安全状态进行正确的评价和预测。

因此,在对基坑本体及周边邻近建筑物进行受力分析以及进行安全评判之前,需要对存在邻近建筑物超载情况下的地表沉降形态进行深入的研究,对现在已采用的天然场地下的地表沉降经验公式进行修正,以便更准确地描述基坑周边的地表沉降形态。

[1]刘建航,侯学渊.基坑工程手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.

[2]杨国伟.深基坑及邻近建筑物保护研究[D].上海:同济大学,2000.

[3]刘登攀,刘国彬.邻近建筑物对某基坑变形影响的分析[J].岩土工程技术.2007,21(1):28-31,45.

[4]刘国彬,刘登攀.基坑施工对周围建筑物沉降的影响分析[J].建筑结构.2007.37(11):79-83.

[5]李亚.基坑周围土体位移场的分析与动态控制[D].上海:同济大学,1999.

[6]Peck R B.Deep Excavations and Tunneling in Soft Ground[C],7th ICSMFE,State-of-the-Art Volume:1969.225-290.

[7]C.Y.OU,P.G.Hsieh.Prediction of Ground Settlement Caused by Excavation[Z].Paper submitted to GT.ASCE,1996.

Analysis on the Influence of Building Overload to Ground Settlement Adjacent to Deep Foundation Pit

LIU Dengpan(Shanghai Pudong Project Development Co.,Ltd.,Shanghai 200136,China)

According to the theoretical derivation and reorganizing analysis on the engineering test data,comparative analysis was made on the ground settlement under different conditions of natural ground and the site with existing buildings.With the empirical formula of ground settlement in soft soil of Shanghai,the ground settlement curve of existing buildings overload were fitted with visual representation of the size and shape of ground settlement tank as well as the position of the largest settlement.It is showed that the existence of adjacent buildings obviously change the ground settlement curve shape in natural ground,the consideration of the influence by existence of adjacent buildings is related to the correct evaluation and prediction on the safe state of foundation pit and surrounding environment.

deep foundation pit;building overload;test analysis;ground settlement;width of settlement tank

TU473.2

A

1672-7428(2012)06-0058-06

2012-03-16

刘登攀(1978-),男(汉族),河南南阳人,上海浦东工程建设管理有限公司工程师,岩土工程专业,博士,从事市政工程方面的研究与管理工作,上海市浦东新区栖山路959号101室,dpliucumt@163.com。