课堂师生互动中的沟通障碍及应对策略

2012-11-04徐奕俊秦安兰

徐奕俊,秦安兰

(1.南昌大学科技学院人文学科部,江西 南昌 330029;2.江西财经大学人文学院,江西 南昌330013 )

课堂师生互动中的沟通障碍及应对策略

徐奕俊1,秦安兰2

(1.南昌大学科技学院人文学科部,江西 南昌 330029;2.江西财经大学人文学院,江西 南昌330013 )

现代教育理念倡导的师生互动是集约化、高密度、多元结构的沟通。在课堂中,师生沟通是一个动态的过程。在这一过程中,障碍是一个十分重要的因素,它直接影响沟通的效果和质量。从心理学的角度分析课堂沟通的主要障碍,并针对这些障碍提出应对的策略,有助于促进课堂师生互动,实现有效教学,促进师生双方共同发展。

师生互动;沟通障碍;应对策略

没有沟通就没有教学[1]。课堂教学活动是教与学的统一,是教师的教学与学生的学习活动的结合。在课堂中只有进行了有效沟通的教学,才有可能使师生双方真正互动,产生共鸣,实现教学相长,促进师生双方共同发展。因此,从这个意义上说,师生互动的本质就是师生、学生间的沟通。以往师生互动方面的研究主要是从教育学、教学论等角度进行的,而师生、学生间的互动要真正实现,还要从心理学人际沟通的角度进行研究,因为教师与学生作为教学的两个主体,他们在课堂上的互动其实就是在特殊的客观条件下的一种社会沟通与交往。

1 师生互动与沟通

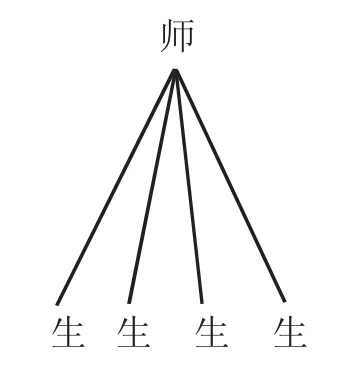

人生活在这个世界上多数时间都与他人进行着沟通,教师与学生在课堂上大多数时间里也进行着沟通。但传统的课堂互动形式主要采取了单向与双向两种沟通模式。在单向模式“信息源(教师)→信息→通道→信息接受人(学生)”中,教师作为信息源把自己所拥有的信息,通过各种传达方式向信息接受人(学生)传递,学生只是一个被动的信息接受者的角色。在单向互动模式中,教师并没有关注学生到底对信息接受的怎么样,学生是如何选择、加工信息的,教师只是关注自身,即关注自己的信息是否丰富,信息传达是否清晰等问题。在双向模式“信息源(教师)→←信息→←通道→←信息接受人(学生)”中,教师注意到了学生作为信息接受人的反馈信息,注意了沟通的双向性,教师通过学生的反馈信息能够及时调整与学生的沟通。这两种沟通模式都存在一定的问题:它们都认为师生互动只是教师与学生之间的互动,而忽视学生之间的相互沟通、互动,认为学生之间的沟通对课堂是不利的。因此,在这种课堂互动观的影响下,形成了以教师为中心的课堂教学。传统的师生互动观下形成的师生沟通网络是轮式的沟通网络,即以教师作为沟通的中心,主要注重教师与学生单向或双向的沟通(见图1)。

图1 传统的师生沟通网络

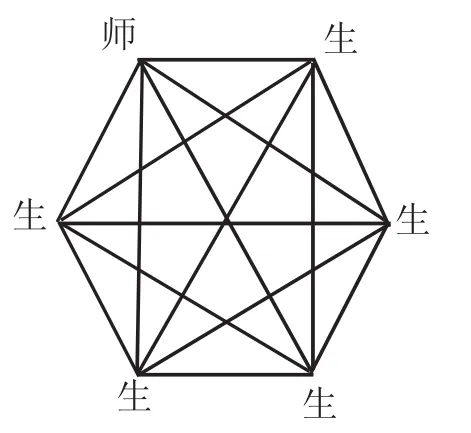

正是针对以往教学沟通存在的问题,现代教育理念提倡师生互动应该是集约化、高密度、多元结构的沟通形式。在这种沟通形式下形成多种多样的、多层面、多维度的沟通情景和沟通关系[2]。这种多元结构的沟通模式注意充分利用课堂中的人力资源,师生互动不但包括教师与学生之间的互动,还强调学生之间的互动。现代教育理念下形成的沟通网络则是网络型的(见图2)。

图2 现代教育理念下的师生沟通网络

在不同的学习任务及不同的教育目标下,可能出现不同的沟通中心,这种沟通中心既可能是教师,也可能是学生。这也正如林崇德指出的教学主体角色是可以互相转化的[3],只要谁拥有的资源、信息丰富,谁就可以作为沟通的中心。这种沟通网络模式充分体现了现代教育观师生平等、资源共享、尊重学生主体性等一系列先进教育观念。教师不再被固定为信息源的角色,学生也不再被束缚在被动的信息接受者的角色,师生双方都有可能充当信息源、信息接受人。尤其在新课标理念下,合作学习、探究学习方式在课堂中的运用,师生之间的互动变成了多向的,某个学生很有可能在某个专题上拥有比教师或其他学生更多的信息。可以说新课程观、新教育理念下师生互动是多元化的沟通。通过课堂中师生、学生间的多元沟通,可以使个体间增进了解,从而获得社会性发展,并且促进自我的发展。

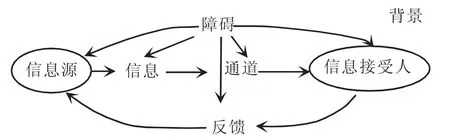

在课堂中,师生沟通是一个动态的过程。这个过程主要涉及以下几个因素:信息源、信息、通道、信息接受人、反馈、障碍、背景(如图3)。

图3 [4]

背景是指沟通发生的情景;信息源是指具有信息并试图进行沟通的人;信息是沟通者试图传达给别人的观念和情感;通道指的是沟通信息所传达的方式;信息接受者指的是接受信息源信息的人;在沟通过程中,沟通的每一方都在不断地将信息回送给另一方,这种回返过程就是反馈,反馈的作用是使沟通成为一个交互过程;障碍指在沟通过程中出现的问题,它使沟通不能顺利进行。从上图可以看出,在诸因素中,障碍是一个关键因素,它直接影响其他各因素作用的发挥,也决定着整个沟通的质量。因此,在课堂教学沟通中只有尽量消除各种沟通障碍,才能获得高质量的师生沟通与互动。

2 师生互动中的沟通障碍

在课堂教学中,师生沟通经常会发生障碍,它不但会阻碍师生互动的顺利进行,还会使师生沟通的质量下降,对师生互动产生不利影响。师生互动中的沟通障碍主要有以下几种。

2.1 信息源的信息不充分或不明确

在课堂中,不论是教师或学生,如果要与他人进行沟通,就必须把自己拥有的信息变成充分、明确的信息,以使沟通的对象了解信息源所传达的信息。当信息源信息不充分或不明确时,就会引起接受信息的人在解读信息时,按自己以往的经验和当时的内在需求和态度影响做出各种各样的解释[5]。这样就会使沟通双方在信息理解上有偏差,难以进行有效的沟通和互动。如地理课上,教师问学生“地球是什么形状”这一问题时信息表达就不明确,学生就会回答“圆形”或“椭圆型”,教师在信息沟通中提供的不明确的信息会导致学生误解题意、概念,造成知识上的混乱。

2.2 信息没有被有效或正确地转换成可以沟通的信号

信息源的观念、情感、感受等不能直接被信息接受者接受,这些观念、情感、感受等必须转化为可以被人感知的各种语词信号和非语词信号。如果教师或学生没能把所要传达的信息转变成准确的语词或非语词信号,就很容易使对方产生理解上的错误。信息源必须通过反馈来了解信息接受者的情况,以进一步纠正对方理解上的误差,这样的课堂效率是较低下的。如一位语文教师上作文课上,她本想让学生根据所学习的《石榴》这篇课文描写一下自己喜爱的水果,而且她在课堂教学中也展示了不同的水果。但在提出写作要求时,她说成“请同学们描写一下石榴”,结果许多学生感到很奇怪,但还是按照老师的要求千篇一律地去写石榴了。教师没有把自己的思想观念正确地转换成信号,就会引起学生思维上的混乱,误导学生,使学生做一些无用功,导致教学效率下降。

2.3 沟通方式使用不当

这主要指以不适当的方式来表达信息。师生间的沟通方式有很多种,有面对面的沟通方式,还有以各种媒体为中介进行的沟通。沟通方式使用不当会使对方难以理解信息源所表达的意思,造成不和谐的心理气氛。如一位教师发现一名学生在课堂上小声说话,此学生性格不羁,爱面子,易顶撞教师,但这位教师采用当面大声训斥的方式来阻止他,结果师生间发生口角,使课堂教学难以持续下去。这说明在使用沟通方式时,要注意信息接受者的性格特征、年龄特征、认知风格等个体特征。

2.4 信息接受者误解信息

“信息接受者在接受携带信息的各种符号后,必须根据自己已有的经验,将其转译成信息源试图传达的知觉、观念、情感。这是一个复杂的过程,包括一系列注意、知觉、转译和储存心理动作。”[6]在信息接受者转译过程中很容易发生问题。在这一系列的心理过程中,任何一个环节出现问题都有可能造成信息接受者误解信息。如当信息接受者注意力不集中,没有注意到信息源所传达的重要信息时,就可能“不知所云”,在理解信息上就易产生偏差。

2.5 沟通者之间缺乏共同经验

沟通要建立在一定程度的共同经验的心理世界基础上。尤其对于小学教师而言,他们所面对的学生缺乏许多经验,因此教师在教授知识时应考虑学生已有经验和知识基础,只有这样才能使师生在共同经验的基础上建立沟通。比如教师给从未见过、尝过椰子的学生传授椰子的味美就很难引起学生的共鸣,师生互动与沟通就很难实现。

3 应对策略

为了使课堂教学中师生互动顺利进行,教师针对不同的沟通障碍应采取不同的应对策略。在课堂教学中一般可以采用以下策略。

3.1 扮演信息接受者的角色

信息源要使沟通顺利进行,必须要了解和把握信息接受者的心理,以使自己传授的信息符合信息接受者的心理需求。所谓扮演信息接受者的角色就是指在沟通时,根据对方的角色特点来传送信息。如教小学的教师在上课时,要克服教师传统权威地位的影响,注意师生地位的平等化,要按照儿童的心理特点来组织语言,这就要求教师在心理上扮演儿童的角色,避免语言的成人化、书面化。同时还要避免使用过于抽象、深奥的词语,而应使用通俗易懂的词语,使学生很容易明了教师所表述的内容。学生之间进行沟通时,要注意避免以自我为中心,而要多考虑对方的情况,以使自己理解的信息转变成他人也理解的信息,要设身处地地为对方把信息转变成可以理解的各种信号。课堂上的师生互动是一个循环反复的过程,信息源作为信息发送者,不但要注意如何准确地发送信息,还特别要注意自己本身还应是信息的接收者,应学会如何接收对方的信息,并作出适当的反馈。当然信息接收者也应发挥这两方面的作用。

3.2 提供充分、明确、新鲜的信息

为了避免沟通中信息接受者的曲解、误解,信息源必须要提供充分、明确、新鲜的信息。信息源提供的信息要具有一定的刺激强度,要在容易产生疑问的信息上增加信息的重复率,并以新颖的形式呈现信息,只有这样才能在传递信息时引起对方的注意,并使对方愿意接受所传达的信息,这就要求信息源在进行沟通前有充分准备。教师在上课之前要认真备课,对所给的论点要有充分的论据支持,语言表述要做到既简练、准确,又易于学生理解和接受。此外,教师在课前还要根据自己对学生的了解,思考学生在课堂上可能会产生哪些疑问,针对这些疑问应如何充分明确地提供信息,帮助学生解惑、探求。教师同时要考虑采用什么形式来教授教学内容,如何才能吸引学生的注意力。学生在课堂上进行沟通前,同样要有所准备。学生要在头脑中理清思路,用明晰的语言表达自己的观点。尤其在综合实践课程中,针对某一课题,学生在上课前应进行探究性学习与研究,进行大量的合作学习,如资料的收集、整理、调查、访谈等,只有进行了这些充分准备,他们才有可能在课堂中提供出充分信息、明确的观点,才能真正实现学生之间、师生之间有效的沟通与互动。

3.3 采用合适的沟通方式,避免沟通中的误解

在进行沟通时,沟通双方要根据对方的认知风格、性别、年龄、个性等因素来选择不同的沟通方式,尽量减少沟通中的误解,提高沟通的效率。如在认识风格上,有的偏视觉型,有的偏听觉型,有的偏动觉型等。教师或学生在教学中应尽量采用多种媒体进行沟通,以满足不同认知偏好的学生的需求。另外,信息源还要根据对方的年龄、个性、性别选择沟通方式,如对年龄小的沟通对象应主要选择对话、动作等面对面的沟通方式。

3.4 设置情景,使沟通双方明确沟通信息,产生共鸣

课堂上师生间、学生间产生沟通误解的主要原因是双方没有共同融入一个情景中。因此,要促使沟通双方顺利进行沟通,信息源必须为沟通设置合理的情景。首先要设置和谐的心理氛围,和谐的心理氛围会为沟通双方提供良好的沟通背景。这种背景会以特定的方式渲染着互动过程[7],使沟通双方较少产生分歧与冲突,较易达成默契,产生共鸣。其次要注意物理环境的布置,如课桌的摆放、教室的布置等。活泼、宽松的物理环境使人愉悦,有利于缩短沟通双方的心理距离。另外,要设置与沟通内容直接相关的丰富的问题情景,在这种与教学内容紧密相关的情景中,信息接收者的学习兴趣、学习内驱力更易被激发起来,信息源能较容易地把信息传递给信息接收者,而信息接收者也较容易理解所接收到的信息。

4 利用身体动作促进沟通顺利进行

课堂上师生的沟通往往要借助于双方的身体动作来实现。沟通动作可以分为两大类:一类是以满足对方的交往需要和情感为目标的;另一类是以提供信息、方向或指示为目标的。这两类沟通动作在课堂师生沟通中都有体现。在正规的课堂教学中可能以第二类沟通动作为主,而以第一类沟通动作为辅,两者相辅相成。在课堂上不论是教师还是学生,要想进行沟通,必须借助于一定的身体动作,如眼神、面部表情、手势等。只有恰当地使用了身体动作,使之辅助于语言沟通,才能使信息的传递更为准确。作为信息源,要想使信息接收者顺利接收信息,就必须充分利用以交往需要和情感为目标的沟通动作,在沟通时对对方充满积极的期待,在动作上要表现出愿意与对方进行沟通与交往的意愿。同时还要注意信息接收者的身体动作,以他们的表情、眼神等来判断信息的沟通是否顺利,对方是否理解信息等。如发现问题,在接下来的沟通中应马上做出相应的调整,可以利用课堂语言、课堂提问、课堂纠错等来调整互动中操作的误差,以促使互动与沟通的顺利进行[8]。

[1]木下百合子.教学沟通与教学语言之研究[J].风间书房平成 8年:316.

[2]钟启泉,崔允漷,张华.基础教育课程改革纲要(试行)解读[M].上海:华东师范大学出版社,2001:207.

[3]林崇德.学习与发展[M].北京:北京师范大学出版社,1999:12.

[4]L.L.Barker.Communication(4th)[M].Prentice-Hill.Inc,1987:9.

[5]古畑和孝.人际关系社会心理学[M].王康乐,译.天津:南开大学出版社,1986:95.

[6] 章志光.社会心理学[M].北京:人民教育出版社,1996,(4):250-255.

[7]张桂敏.教学互动策略简论[J].滨州教育学院学报,2003,(3):39-52.

[8]文卫平.师生互动中信息传递操作误差与课堂窘迫[J].湘潭师范学院学报(社会科学版),2000,5(21):141-144.

Communication Disorder and Its Coping Strategies of Interaction between Teachers and Students in Class

XU Yijun1,QIN Anlan2

(1.the Department of Humanities in Science and Technology College of Nanchang University,Nanchang Jiangxi 330029,China;2.Humanities College in Jiangxi University of Finance and Economics,Nanchang Jiangxi 330013,China)

The interaction between teachers and students which is modern educational concept is communication with intensification,high density and multi-factor structure.The interaction between teachers and students in class is a dynamic process.During the process,the disorder is an important factor which directly results in the effectiveness and quality.The paper discusses the main disorder from psychology perspective,and puts forward the coping strategies to promote the interaction between teachers and students,the effective teaching and collaborative development between teachers and students.

the interaction between teachers and students;communication disorder;the coping strategies

G420

A

1674-5787(2012)01-0124-04

2011-12-20

徐奕俊(1975— ),男,江西上饶人,南昌大学科技学院人文学科部教师,主要从事学校心理学及体育心理学研究;秦安兰(1974— ),女,黑龙江牡丹江人,江西财经大学人文学院讲师,苏州大学教育学院心理学博士生,主要从事学习心理学、人格与社会认知研究。

责任编辑 闫桂萍