《纽约时报》涉华社论所建构的中国形象

——语料库驱动的搭配研究

2012-11-04朱锡明

朱锡明

(同济大学 外国语学院公共英语教学部,上海 200092)

2012-07-09

2012-09-06 网络出版时间:2012-9-29 15:43

朱锡明(1979-),男,安徽长丰人,讲师,主要从事认知语言学和汉英语对比研究。

http://www.cnki.net/kcms/detail/53.1044.S.20120929.1543.201205.104_050.html

云南农业大学学报 Journal of Yunnan Agricultural University,2012, 6(5): 104-108

10.3969/j.issn.1004-390X(s).2012.05.023

《纽约时报》涉华社论所建构的中国形象

——语料库驱动的搭配研究

朱锡明

(同济大学 外国语学院公共英语教学部,上海 200092)

使用语料库搭配检索工具,在自建的《纽约时报》社论小型语料库中以China为关键词进行检索,考察该词在语料中与其他词的高频搭配和共现情况,然后结合语境和相关政治、经济背景分析这些搭配词所体现的意识形态立场,最后归纳出《纽约时报》社论所呈现的中国形象是:一个经济实力和政治影响力不断增强的重要大国,既得到了美国主流媒体和主流阶层的承认与关切,也引发了一些不满和指责。

纽约时报;社论;中国形象;语料库;搭配

社论代表报纸的意见[1]。英美主流报纸一向重视社论,因为它是一期报纸中最大、最重要的言论文章,是代表编辑部就某一重大问题发表的权威性的言论,故常有报纸的“灵魂”之称[2]。《纽约时报》是美国主流报纸的代表。该报由于内容充实、报道及时而享有“美国第一大报”的美誉。该报拥有不少著名记者和专栏作家,其中不少人是普利策奖得主,如2011年普利策奖国际新闻报道奖的获得者克利福德·利维和埃伦·巴里等。因此,该报的写作水平确属上乘,其新闻语言有突出的代表性。研究该报的社论,既可以帮助我们掌握美国主流媒体的动态,也可以加深我们对英语社论文体的认识。

一、文献综述

国内外对英语社论的研究已有许多。Newsom and Wollert[3]和Rivers[4]介绍了英语社论的一般文体特征和常见写作方法;杨雪燕[5]应用韩礼德系统功能语法的方法,对1999年发表在《华盛顿邮报》和《纽约时报》上的8篇社论进行量化分析,讨论和描述了社论英语的文体特征;Mencher[6]专门辟出一章介绍英语社论的写作技巧;章文峰[7]抽取了《华尔街日报》社论专栏的头条社论共169篇,统计了这些社论的选题分布状况;张健[2]从引语的取舍、句式的繁简和叙事与论理三个方面定性论述了英语社论和纯消息报道的区别;李超[8]通过自建两个各10万词左右的语料库对比了《中国日报》和《纽约时报》这两份报纸中的社论,从词汇、语法、语义、语用等层面进行了定量统计和分析。总的来看,现有研究以定性分析为主,有必要进行定量统计性的研究。

本文使用语料库的方法考察《纽约时报》涉华社论中所呈现的中国形象。我们使用一个专门的语料库搭配检索工具,在自制语料库中先以“China”为关键词进行检索,考察其在《纽约时报》社论中与其他实义词的搭配和共现情况,然后结合索引行的语境对其中最高频的若干搭配词进行分析,揭示社论作者的主观态度和意识形态背景等社会语言学特征。

二、语料考察与分析

本研究使用的语料是2010年5月1日至9月2日期间《纽约时报》刊登的所有涉华社论,共29篇,都是从该报的网站http://www.nytimes.com/下载整理而得,共16, 143词,都是未经加工的生语料。使用的搭配检索软件是北京外国语大学中国外语教育研究中心许家金和贾云龙两位博士所开发的Bfsu Collocator。[9]

计算搭配强度的算法很多,包括互信息(MI, mutual information以及MI3)、Z值(Z-score)、T值(T-score)、双对数(Log-log)、对数似然比(Log-likelihood ratio)等。不同计算方法各有利弊,如互信息、Z值和T值都有偏重高频词(高频词以功能词居多)的问题,而双对数则将实词搭配词的权重有所提高。[10]考虑到本文的研究目的是借助搭配词进行内容分析,考察对象应以实义词为主,因此将检索结果按双对数和对数似然比分别由高至低排序,结果分别如图1、2所示。接着将这两个结果以双对数为基准汇总起来,从而得到在这两种不同计算方法中都排在前面的那些词,作为我们详细分析的对象。

图1中,左边的f(c) 列表示搭配词在语料库中出现的频次(例如,图中的Russia一词的f(c)值为16,意即Russia在整个语料库中共出现16频次);f(n, c) 表示节点词和搭配词在语料库中共现的频次[例如,图1中Russia一词的f(n, c)值为8,意即Russia和China共现8次];右上角的N 表示语料库的总词数(图1中显示,本研究的语料库总词数为16, 143);Span表示跨距(图1中按一般做法设定为左右各5);f(n) 表示节点词在语料库中出现的频次(图1中值为94,意即China在本语料库中共出现94次)。

将图1和图2中按双对数和对数似然比进行检索的结果由高至低分别排序并删除标点、冠词和介词等,得到Russia等最靠前的33个实义词,见表1前两列。为了兼顾两种计算方法的结果,我们以第1列的各单词为基准,与第2列的单词进行交叉汇总,将两列中都出现的单词记入第3列,这样就得到按两种计算方法排名都靠前的25个词,见表1第3列。

表1 根据双对数和对数似然比排列最靠前的实义词

经过上述操作,表1第3列中的词就是与China搭配最强的25个词。限于篇幅,下面只对前5个词做一详细分析。

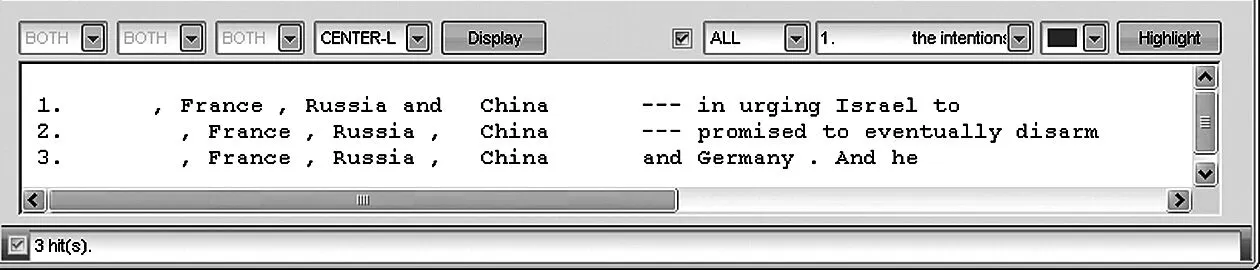

首先,排序第一和第二的Russia、France与节点词China在语料库中的具体搭配和共现情况分别如图3,4所示。

图3 China与Russia的共现情况

图4 China与France的共现情况

观察图3可知,China和Russia几乎总是被相提并论,这是因为,相对美国而言,这两国不仅都是崛起中的发展中大国,对美国的影响至关重要,而且在意识形态、政治制度、文化传统等方面也与美国有根本差别。[11-13]在很多重大国际事务上(如图3中第一句和第二句涉及的伊朗核问题,第三句涉及的巴以问题,等等),中俄经常联手一致行动,因而被《纽约时报》的社论作者有意无意地归为与美国相对的一方。相比之下,Pyongyang和Germany分别只排第19和第22位,这两个词与China的搭配强度明显要弱,但毕竟还是在前25之列,这从侧面也反映出中国对朝鲜和欧洲(以德国为代表)事务的深度参与受到了《纽约时报》一定的关注。Brazil的情况介于两者之间,这里不做详细分析。观察图四可知,France与China和Russia也几乎总是共现,反映出在很多重大国际事务上(如图四中所显示的以色列和巴勒斯坦问题等),这三国都是不可或缺的角色。

其次,排在第三位的growing与China的搭配和共现情况如图5。

图5 China与growing的共现情况

图5显示,在《纽约时报》社论的语境中,中国的形象经常是与不断增强的实力(特别是经济实力)相联系的,图5中的三个句子就有两个涉及中国的经济实力(growing investments/power)。司国安,苏金远[14]通过统计分析发现,《纽约时报》的涉华新闻报道集中于政治与经济领域。我们的分析表明,《纽约时报》的涉华社论同样也集中于政治与经济领域。这不仅与政治经济本身的属性、《纽约时报》的定位有关,而且与中国在这两个领域上所取得的进步有关。

第三,强搭配词中排序第四的“stop”的具体搭配和共现情况如图6。

图6 China与stop的共现情况

结合原文语境来看图6中的4个句子,除了第一句中stop的施事为谷歌公司(Google)外,其余三句中stop的施事都是China,宾语分别是covering for its client (client在该文中指朝鲜)、manipulating Renminbi exchange rates和being sweatshop to the world。在《纽约时报》社论的语境中,对此可以有两方面的解读:一是在《纽约时报》看来,中国有诸多的“过错”,如庇护朝鲜、操纵人民币汇率、甘当血汗工厂等等;二是《纽约时报》有意无意地把自己当成了国际警察,在社论中以一种居高临下的姿态要求中国“结束”那些所谓的“过错”。

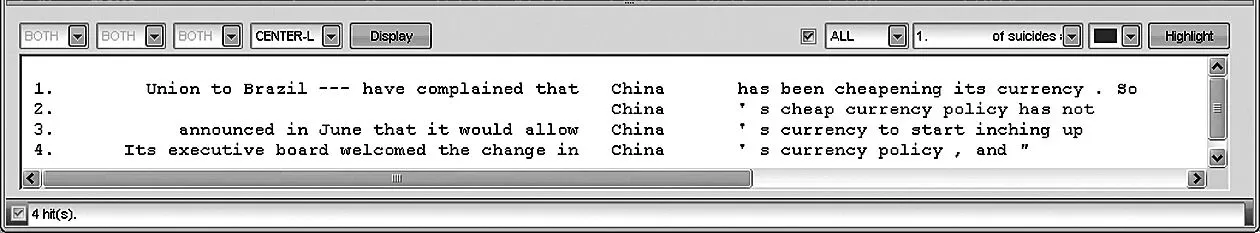

最后,排在第五位的搭配词currency与China的具体搭配和共现情况如图7。

图7 China与currency的共现情况

结合原文,图7中China与currency共现的语境特征是对中国货币政策的不满:cheapening its currency、cheap currency policy以及要求中国改变现有货币政策:start inching up、change in China’s currency policy。从政治经济学的角度来看,这两者是紧密相连的:《纽约时报》社论指责中国操纵人民币汇率,继而要求中国改变货币政策,其潜台词是要中国完全放开人民币的汇率,实现美元的国际结算,从而实现美元利益和美国国家利益的最大化。

综合以上的初步分析,《纽约时报》社论所体现的中国形象是:在国际上的政治影响力不断增强,对重大国际事务的参与程度不断加深;经济实力不断增强,得到了美国主流媒体和主流阶层的承认与关切,同时也引发了一些不满和指责。

三、结语

对文本所体现的意识形态与立场的分析是批评语言学的常规课题[15-16]。本研究在这一常规课题中引入了语料库的方法和计量分析的手段,这是对以往定性研究的有益补充。研究报刊媒体建构国家形象的文献已有不少,[17-21]其考察对象都是新闻报道。本文的创新之处在于,选取了以往研究较少关注而又显然极为重要的英语报纸社论,使用语料库工具进行搭配词检索,建立在各类搭配数据基础上的分析和结论因而较为客观。本文的研究方法对英语媒体情报的搜集与分析、快速把握英语国家舆情动态等也有一定参考价值。

本研究也存在一些不足:一是我们的自建语料库的容量还不够大,因而对搭配特征的反映可能还不够充分;二是从缩小研究范围考虑,只选取了China作为检索词,没有考察Chinese等相关情况;三是限于篇幅只分析了最高频的若干搭配词,对其它搭配词的分析还有待充实;四是语料检索中的一些细节,如选取何种搭配强度计算公式为基准、检索跨距的合理选择等,这些都还有待今后进一步的改进。

[1]FOWLER R. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press[M]. London: Routledge, 1991.

[2] 张健. 报刊英语研究[M]. 上海:上海外语教育出版社, 2007.

[3] NEWSOM D , J WOLLERT. Media Writing: News for the mass media[M]. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company,1985.

[4] RIVERS W. Writing Opinion: Editorials[M]. Ames, Iowa: Iowa State University Press,1988.

[5] 杨雪燕. 社论英语的文体研究[J]. 外语教学与研究, 2001(5): 367-373.

[6] MENCHER M. News Reporting and Writing[M]. 北京:清华大学出版社,2003.

[7] 章文峰. 《华尔街日报》社论:政治性与美国化观点[J]. 中国记者,2005(11): 93.

[8] 李超. 《中国日报》与《纽约时报》中社论的文体特征分析[D]. 大连:大连海事大学, 2007.

[9] XU JIAJIN , YUNLONG JIA. A collocation extraction tool[M]. Beijing: The National Research Center for Foreign Language Education, Beijing Foreign Studies University,2009.

[10] 梁茂成,李文中,许家金. 语料库应用教程[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2010.

[11] 汪德华. 英汉文化差异及思维方式[J]. 西安外国语学院学报, 2002(3): 42-44.

[12] 马振岗. 中美关系的现在与未来[J]. 国际问题研究, 2002(4): 12-20.

[13] 郑羽. 当代俄美关系运行的特点、规律和理念[J]. 俄罗斯中亚东欧研究, 2006(4): 1-9.

[14] 司国安,苏金远. 2006中国国家形象——基于《纽约时报》涉华报道的文本分析[J]. 新闻知识, 2007(5): 51-53.

[15] 辛斌. 语言、权力与意识形态:批评语言学[J]. 现代外语, 1996(1): 21-26.

[16] 张婷. 从批评语言学的角度看美国媒体的意识形态倾向[D]. 北京:对外经济贸易大学, 2006.

[17] YAN W. A Q-analysis of the changing image of China in the New York Times from 1949-1988 [D]. Doctoral dissertation of the State University of New York at Buffalo, 1992.

[18] 邓天颖. 新闻框架与国家形象——《时代周刊》涉华报道研究(1998-2002)[D]. 保定:河北大学,2003.

[19] 谭梦玲. 美国媒体如何建构中国形象——从框架理论看Newsweek的涉华报道[D]. 广州:暨南大学,2004.

[20] 朱怡岚. 论《时代》周刊的中国形象建构(1992—2004) [D]. 武汉:武汉大学,2005.

[21] ZAMBRANO UZCATEGUI N. Images of the other, narratives of the self——Representations of Venezuela in the U.S. printed press 1982-2002[D]. Doctoral dissertation of the State University of New York at Buffalo, 2007.

TheImageofChinaConstructedinNewYorkTimesEditorials:ACorpus-drivenStudyonCollocates

ZHU Xi-ming

(Department of General English, School of Foreign Languages, Tongji University,Shanghai 200092,China)

This paper set out to examine the image of China as constructed inNewYorkTimeseditorials. First, the collocates of “China” were obtained from a self-built corpus of approximately 16, 000 words by means of BFSU, a corpus concordancing program. Then, the top five frequent collocates were examined in detail with reference to their respective contexts as well as political and economic backgrounds. The analysis reveals that China’s growing economic and political power has been recognized by main-stream American media represented byNewYorkTimes. However, discontent and reprehension have also been elicited at the same time.

NewYorkTimes;editorials;image of China;corpus;collocation

H 319

A

1004-390X(2012)05-0104-05