前沿

2012-11-01

前沿

图 说PHOTO NEWS

图1 日本丰田汽车公司推出触摸屏外壳概念车Fun-Vii,驾驶者仅凭触摸车身即可完成充电、点检,以及切换车身颜色和图案等功能。

我国自主研发的全球首个戊型肝炎疫苗获准上市

我国疫苗领域原始创新取得重大突破:由厦门大学、养生堂万泰公司联合研制的重组戊型肝炎疫苗近日获得国家新药证书和生产文号,成为全球首个获批上市的戊型乙肝疫苗。

戊型肝炎是流行最普遍的病毒性肝炎之一。一旦染病,不是痊愈就是死亡。厦门大学夏宁邵教授带领的研究团队历经14年的艰辛探索,在基础研究领域、应用基础研究领域和应用研究领域取得了保护性抗原识别及结构表征、病毒颗粒组装机制等多项核心原创发现,突破了原核表达类病毒颗粒、高效纯化及体外自组装等一系列关键技术障碍,成功研制出戊型肝炎疫苗。同时,逐步建立了独特的原核表达类病毒颗粒疫苗核心技术体系。戊型肝炎疫苗的获准上市不仅是全球肝炎防控领域内的一个重要里程碑,也是中国科学家为全球肝炎预防控制作出的重大贡献。

美国科学家发明“时间斗篷”

美国科学家日前成功研发出一种技术,可以让身边发生的事件“隐形”。

纽约康奈尔大学的研究小组介绍说,他们发明的这种被称为“时间斗篷”的技术,通过加速或减慢不同部位的光束,可以让事件“隐形”40皮秒。稍后,光束的不同部位会重新回归原位。这样,任何人都不会发现在时间“隐形”期间发生的事情。科学家表示,这项技术有助于未来研发出新一代的数据加密技术,甚至可以与当前的光学“隐身斗篷”结合在一起,让事件在空间和时间上“隐形”。

英国科学家发明纳米细胞探测器

英国科学家发明了一种非常微小的纳米细胞探测器,可以进入细胞内部,监测细胞生理功能是否正常,帮助诊断疾病及测试药物效果。

这种纳米探测器由微小的金元素粒子添加一些特殊分子制成,直径只有130纳米。将其送入细胞内部后,用一束特殊的激光照射细胞组织,通过接收、分析探测器反射出的光线,就可以检测细胞内部环境中的生物电变化,从而断定细胞工作情况。其发明者——英国爱丁堡大学的科学家说,这种纳米探测器可以用于诊断帕金森氏症、早老性痴呆症等疾病,还可以用于测试药物效果、评估使用药物后细胞的反应等。

美国科学家创造最低温度新纪录

美国科学家近日宣布,他们找到了一种绝妙的方法,并由此成功地获得了地球上最低的温度记录。制备这种极端低温环境是研究物质基本性质,以及量子力学原理下一些奇异特性的必备条件。

近年来,科学界不断刷新低温纪录,现在最低温的纪录竞争已经到了绝对零度以上十亿分之一度的数量级,即所谓的“纳度”级别。绝对零度是自然界的最低温度极限,其数值为零下273.15摄氏度。近日,哈佛大学的科学家巧妙地利用光束来囚禁原子,这些光束形成一个“光学晶格”,能够有选择性地将其中“最热”的原子剔除,从而使这些原子进一步冷却到“皮度”级别,即绝对温度以上一万亿分之一度的数量级。研究人员认为,这一研究成果可以被用来制造未来量子计算机的存储器。

日本科学家利用虾蟹壳造出塑料

日本科学家近日成功利用虾蟹壳制造出一种柔软透明的塑料,这种新材料有望应用于新一代有机发光显示屏。

据介绍,制作有机发光电子显示器的材料必须具备透明度高且透明度不受热膨胀影响的特性。与人工纳米纤维相比,虾蟹壳纤维更细、大小更为均匀、透明度较高。京都大学的研究小组利用虾蟹壳的这种特点,首先使用试剂去除虾蟹壳中的碳酸钙和蛋白质成分,然后将粉末状的虾蟹壳放入水中过滤,获得厚度100~200微米的白纸状薄膜,最后渗入透明有机玻璃,薄膜的强度和透明度增强,白色薄膜变为透明。研究人员表示,经过改良,这种透明薄膜的膨胀程度可控制至目前使用的玻璃水平,有望应用于电视等有机发光电子显示器。

德国科学家首次培育出体外精子

近日,德国科学家在体外培育精子方面取得新突破,首次利用生殖细胞培育出精子。这一重大发现将能帮助不育男性生育出属于自己的孩子,而不是利用捐献的精子。

德国明斯特大学斯特凡·斯库拉德教授领导的科研小组,利用实验室器皿里的少量细胞培育出了老鼠精子,成为世界上首个能利用生殖细胞培育精子的研究小组。该小组通过从老鼠睾丸里提取包含生殖细胞(负责产生精子的细胞)的组织,然后在被称作“果胶体”的特殊化合物环绕的环境下培育出了精子。研究人员认为,这项利用从睾丸里提取生殖细胞培育精子的技术,最终将会在人类身上产生作用。

图2 美国圣地亚国家实验室的研究人员研制出一种可以自我导航的子弹,能够精确打击200公里外的目标。

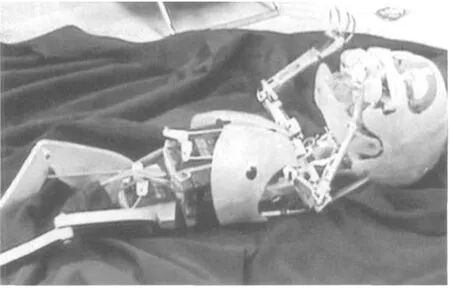

图3 英国科学家设计出一种婴儿机器人,不仅会模仿新生儿扭动,甚至具有潜意识,能够产生拥抱反射。

世界首台商业化3D生物打印机问世

近日,世界首台商业化的3D生物打印机在澳大利亚问世,实现了医学上的一项重大突破。

这款3D生物打印机是由澳大利亚科学家和美国科学家联合研制的,它包括机器手控制的精准打印头和一台计算机控制激光校准系统,能够根据需要打印人体组织三维图形,有助于进行生物组织结构重组和器官移植,得到的器官可以显著降低排异反应,最终让人类实现能够随时更换器官的远景目标。

世界最细纳米导线研制成功

近日,澳大利亚和美国科学家联合研制出世界上最细的纳米导线,其厚度仅为头发丝的万分之一,但导电能力能与传统铜导线相媲美,有望应用于未来量子计算机的研制。

澳大利亚新南威尔士大学、墨尔本大学和美国珀杜大学组成的联合研究小组利用他们精心设计的原子精度扫描隧道显微镜,在硅表面以1纳米间隔安放1个磷原子的方式制成了这种纳米导线,其宽度相当于4个硅原子,高度相当于1个硅原子。通过这种方式设计的纳米导线可以使电子自由流动,有效地解决了由于电路变小形成的电阻问题,从而使(计算机)元件降低到原子尺度。研究人员表示,量子计算机可能还需要十多年才能问世,不过他们已经设定了目标:将磷原子作为最小信息单位——就像传统计算机中的比特一样,研制出磷基量子计算机。

新合成分子可治疗免疫类疾病

以色列科学家改变以往的治疗策略,用人工合成分子诱导免疫系统产生出特殊抗体的方法,封锁住在引发自身免疫疾病中起重要作用的一种酶MMP9。新合成分子在治疗克罗恩氏病等免疫系统疾病方面具有很大潜力,为寻找免疫类疾病疗法开辟了新方向。

据介绍,正常情况下,机体能产生TIMP,并作为一种紧缩程序来控制MMP酶。这些自然产生的TIMP具有高度选择性,由3个组氨酸多肽围绕1个金属锌离子构成,每个“手臂”都极其精确,恰好能到达MMP酶的活性位点凹槽,并像个软木塞那样堵住凹槽,使MMP失去活性。魏兹曼科学研究所的研究小组就是通过“诱骗”机体生成瞄准MMP9天然抗体的方式,锁住MMP活性位点,防止MMP家族失控,以免引起自身免疫疾病和癌症的转移。

距离地球最遥远的星系被发现

借助于一系列太空望远镜,日本东京大学的天文学家发现了迄今为止观测到的在大爆炸后不久出现的恒星形成活动最为活跃的星系。这个在“宇宙黎明”出现的星系被称为GN-108036,于大爆炸后7.5亿年形成,每年大约形成100颗恒星。

GN-108036是人类发现的距离地球最远的星系之一,同时也非常独特。迄今为止,人类共发现9个在大爆炸后不久形成的星系,这一时期被形象地称为“宇宙黎明”,当时的宇宙大部分区域寒冷而黑暗。但是,通过对哈勃望远镜拍摄的图像进行分析,天文学家发现GN-108036的亮度极高,说明其恒星形成速度很快。这一发现证明了在宇宙仍非常寒冷和黑暗时,恒星形成活动非常活跃的星系就已出现了。