半干面腐败菌的分离与鉴定

2012-10-25朱科学周惠明

李 洁,孙 姝,朱科学*,彭 伟,周惠明

(江南大学食品学院,江苏 无锡 214122)

半干面腐败菌的分离与鉴定

李 洁,孙 姝,朱科学*,彭 伟,周惠明

(江南大学食品学院,江苏 无锡 214122)

目的:探究引起半干面腐败变质的主要微生物类群。方法:采用形态学鉴定和生理生化鉴定的手段,对导致半干面腐败的主要微生物进行分离和鉴定。结果:半干面中以芽孢杆菌属(Bacillus)和葡萄球菌属(Staphylococcus)为优势腐败菌群;经分离鉴定的优势细菌有枯草芽孢杆菌(Bacillius subtills)、地衣芽孢杆菌(B. licheniformis)、表皮葡萄球菌(Staphylococcus epidermidis)和金黄色葡萄球菌(S. aureus);分离鉴定的霉菌主要有白曲霉(Aspergillus candidus)、杂色曲霉(A. versicolor)和圆弧青霉(Penicillum cyclopium)。芽孢杆菌是半干面贮藏前期最主要的细菌,但随着贮藏时间的延长,葡萄球菌大量生长繁殖,成为半干面中的优势细菌。

半干面;腐败菌;分离;鉴定

半干面被称为“第四代方便面”,是经过和面、熟化、压片、切条、部分脱水、包装而成的面条。其加工过程中不需油炸或高强度脱水,含水量在22%~25%左右,是一种具有很大发展潜力的新型高水分方便米面制品[1]。一方面,半干面温和的加工工艺赋予了其爽口、有嚼劲、面香味浓等优点,也迎合了消费者对食物在健康、安全方面的要求;但另一方面,半干面含水量高、营养丰富的特点又导致了微生物生长繁殖迅速,面条极易腐败变质[2]。为寻找行之有效的半干面保鲜措施,必须对引起半干面腐败的主要菌群的种类及特性进行深入研究。但国内外的相关报道较少。国内仅有周文化等[3]对生鲜湿面的菌相进行了分析,认为引起生鲜湿面霉变的主要是毛霉(Mucor)和青霉(Penicillum),但未对腐败细菌进行分离鉴定;Jensen等[4]对澳大利亚多个超市出售的高湿面条的微生物进行了调查分析,结果表明,冷藏湿面中的主要腐败菌为大肠菌群、乳酸细菌、酵母菌和霉菌。

本实验拟对半干面中的腐败菌进行分离鉴定,从而为进一步针对性地寻找有效的保鲜措施,延长半干面的货架期提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

小麦粉:中粮面业鹏泰精制粉(水分含量12.20%,灰分含量0.65%,蛋白质含量13.48%);食盐:淮牌精制食用盐。

1.2 仪器与设备

5K5SSWH和面机 美国Kitchen Aid公司;JMTD 168/140面条机 北京东孚久恒仪器技术有限公司。

1.3 方法

1.3.1 半干面的制作工艺流程

小麦粉、食盐、水(质量比100:2:35)→和面(慢速档搅拌5min,中速档搅拌2min)→熟化(室温静置20min)→压延(在压辊间距2、1.8、1.5mm处各对折压片5次,形成厚度为1.5mm的面片)→部分脱水(115℃烘干4min)→均湿(将面条置于自封袋中室温静置3h)→包装(用PA15/ PE60透明袋包装,常规热封)

1.3.2 半干面的微生物计数

菌落总数测定:参照GB/T 4789.2—2008《食品卫生微生物学检验 菌落总数测定》[5];霉菌及酵母菌测定:参照GB/T 4789.15—2003《食品卫生微生物学检验 霉菌和酵母菌计数》[6];金黄色葡萄球菌测定:参照GB/T 4789.10—2010《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》[7]。

1.3.3 腐败菌的分离纯化

从平板计数琼脂和孟加拉红培养基中选取典型生长的单一菌落,平板划线法反复分离纯化,镜检,得到纯菌株。把纯菌株转移接种至斜面培养基,作为鉴定用菌株。

1.3.4 形态学鉴定

菌落形态观察:观察单菌落的大小、形状、质地、颜色、透明度、边缘、表面纹饰等。

菌体形态观察:挑取细菌24h培养物、霉菌120h培养物制成载片标本,观察细胞形态、排列方式等。

1.3.5 生理生化鉴定

生理生化实验主要包括革兰氏染色、厌氧生长、氧化酶实验、接触酶实验、淀粉水解实验、硝酸盐还原实验、明胶液化实验、耐盐性实验、柠檬酸盐利用实验、丙酸盐利用实验、糖类发酵实验等,采用枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌作为阳性对照(菌株由江南大学食品学院食品与生物技术研究室提供)。实验方法参考《一般细菌常用鉴定方法》[8]和《伯杰细菌鉴定手册》[9]。

2 结果与分析

2.1 半干面的微生物计数

由于市售半干面中使用保鲜剂的种类及添加量各有不同,对面条中优势腐败菌的判断有一定干扰。因此,本实验选取了合作工厂所选用的面粉为原料,按照半干面工业化的生产和包装条件,制作未添加任何防腐剂的半干面,并对其微生物数量变化和腐败菌进行分离鉴定,从而为进一步有针对性地寻找半干面的保鲜措施和保鲜效果评价提供理论依据。

本实验室制作的半干面的pH值为6.36,水分含量为24.94%,水分活度为0.917,未添加任何防腐剂,腐败微生物的生长繁殖非常迅速。在25℃贮藏过程中,半干面的菌落总数、霉菌、酵母菌的变化规律见表1。在贮藏的第3天,菌落总数达到1.0×106CFU/g,超过了NY/T 1512—2007《绿色食品 生面食、米粉制品》[10]中生面食菌落总数应≤3×105CFU/g的要求,半干面在25℃条件下的货架期仅为2d。

表1 25℃贮藏过程中半干面的微生物数量变化规律Table 1 The growth of microorganisms in semi-dry noodles during storage at 25 ℃CFU/g

2.2 细菌的分离鉴定

由微生物计数结果可知,细菌是半干面中最主要的腐败菌。从培养基中选取4株典型的细菌进行反复划线分离,最终分离出4株细菌,分别为B1、B2、S1、S2。经革兰氏染色、芽孢染色、好氧性实验、接触酶实验、葡萄糖发酵实验等发现,B1、B2为革兰氏阳性杆菌,产芽孢,产接触酶,初步鉴定为芽孢杆菌科芽孢杆菌属(Bacillus)的细菌;S1、S2为革兰氏阳性球菌,无芽孢,菌体直径0.80~0.95μm,形成不规则堆团,好氧,发酵葡萄糖,初步鉴定为微球菌科葡萄球菌属(Staphylococcus)的细菌。

2.2.1 芽孢杆菌的分离鉴定

表2 芽孢杆菌B1、B2的生理生化特征Table 2 Biochemical properties of B1 and B2

芽孢杆菌B1和B2的生理生化特征见表2。菌株B1在营养琼脂上的菌落近似圆形,呈奶油色,边缘呈波状;菌体长2.0~4.0μm,宽0.7~0.9μm,芽孢中生(图1-B1),好氧,产接触酶,产淀粉酶,能还原硝酸盐,能利用柠檬酸盐和丙酸盐,鉴定为枯草芽孢杆菌(Bacillius subtills)。菌株B2在营养琼脂上的菌落为不规则形,呈灰白色,表面粗糙,边缘毛发状;菌体长1.3~2.0μm,宽0.4~0.6μm,芽孢中生,菌体外有糖被(图1-B2),产接触酶,产淀粉酶,明胶液化缓慢,能利用柠檬酸盐,不利用丙酸盐,鉴定为地衣芽孢杆菌(Bacillius licheniformis)。

图1 芽孢杆菌B1、B2在显微镜下的菌体形态(×1000)Fig.1 Micrograph of B1 and B2 (×1000)

芽孢杆菌在自然界中广泛存在[11],由于能形成对热、辐射具有很强抗性的芽孢,因此芽孢杆菌能忍受多种不良环境。王辛[12]研究发现,影响糕团保质期的主要细菌为好氧性的革兰氏阳性芽孢杆菌。Rosenkvist等[13]的研究表明,引起面包腐败的主要细菌是芽孢杆菌属。在本实验中,枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌是半干面贮藏前期(第0天和第1天)的主要腐败菌。在半干面贮藏后期(第2天和第3天),随着葡萄球菌的大量生长繁殖,枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌所占比例明显降低。

2.2.2 葡萄球菌的分离鉴定

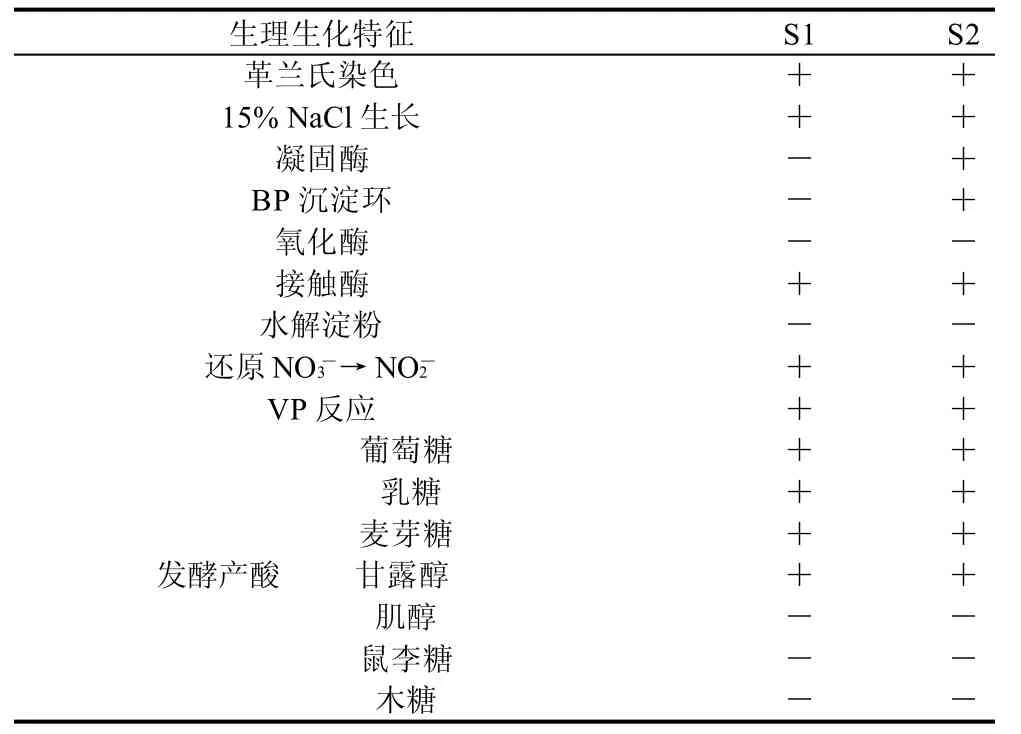

表3 葡萄球菌S1、S2的生理生化特征Table 3 Biochemical properties of S1 and S2

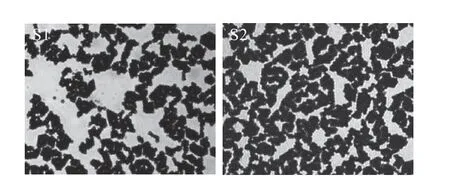

葡萄球菌S1和S2的生理生化特征见表3。菌株S1在Baird-Parker(BP)琼脂上形成黑色、光滑、突起的圆形菌落,无沉淀环,菌体细胞呈球状,形成不规则堆团(图2-S1),不产血浆凝固酶,在15%NaCl中可以生长,发酵葡萄糖、乳糖、蔗糖产酸,发酵阿拉伯糖、纤维二糖、鼠李糖、木糖不产酸,鉴定为表皮葡萄球菌(Staphylococcus epidermidis)。菌株S2在BP琼脂上形成黑色、光滑、突起的圆形菌落,周围绕以沉淀环,菌体细胞呈球状,形成不规则堆团(图2-S2),产血浆凝固酶,在含15% NaCl培养基中可以生长,发酵葡萄糖、乳糖、蔗糖产酸,发酵阿拉伯糖、纤维二糖、鼠李糖、木糖不产酸,鉴定为金黄色葡萄球菌(Staphylococcusaureus)。

图2 葡萄球菌S1、S2在显微镜下的菌体形态(×1000)Fig.2 Micrograph of S1 and S2 (×1000)

葡萄球菌在自然界中无处不在,水、空气、灰尘中均可以找到,可通过食品加工人员、食品原料等多种途径污染食品。由于葡萄球菌属中的金黄色葡萄球菌可以产生肠毒素,食后能引起食物中毒,因此,检查食品中金黄色葡萄球菌有现实意义[14]。徐斐等[15]对糕点、面包类食品的污染细菌进行了初步分离鉴定,认为葡萄球菌是冷加工食品中的主要腐败菌。Ji Ying等[16]研究发现,葡萄球菌是米制松糕中的主要腐败菌。本实验中,在半干面贮藏前期,表皮葡萄球菌有少量生长,金黄色葡萄球菌未检出;贮藏后期,表皮葡萄球菌迅速生长繁殖,成为半干面腐败中的优势菌群,金黄色葡萄球菌也有少量生长。

2.3 霉菌的分离鉴定

表4 霉菌M1、M2、M3的菌落形态特征及个体形态特征描述Table 4 Colony and microstructure characteristics of M1, M2 and M3

图3 霉菌M1、M2、M3的菌落形态和个体形态(×400)Fig.3 Colonial morphology and micrograph of M1, M2 and M3 (×400)

霉变是半干面腐败的主要现象之一。本实验对霉菌的鉴定主要依靠形态学鉴定方法。从培养基中选取3株典型的霉菌M1、M2、M3进行分离培养,其菌落形态特征和个体形态见图3,特征描述见表4。

根据《真菌鉴定手册》[17]和GB/T 4789.16—2003《食品卫生微生物学检验 常见产毒霉菌的鉴定》[18],初步鉴定菌株M1为白曲霉(Aspergillus candidus),菌株M2为杂色曲霉(Aspergillus versicolor),菌株M3为圆弧青霉(Penicillum cyclopium)。霉菌在自然界中分布相当广泛,很容易污染食品。有些霉菌可产生毒素,引起食物中毒和癌症,应当加以重视。胡庆松等[19]研究发现,曲霉是年糕中的主要腐败霉菌。陈盼[20]从市售月饼中分离出9种霉菌,其中大部分是曲霉。本实验中,白曲霉是引起半干面腐败的主要霉菌,占霉菌总数的50%以上。白曲霉在自然界中分布广泛,主要来自土壤、食品和贮存的谷物,是粮食中重要的“贮藏真菌”。因此,本实验分析认为半干面中的白曲霉主要来源于原料面粉中。杂色曲霉和圆弧青霉在半干面中的检出率相对较低,但是杂色曲霉能产生杂色曲霉素,圆弧青霉能产生圆弧偶氮酸,二者分别能引起肝、肾的损害和神经的损害。

3 结论与讨论

导致半干面腐败的微生物主要是细菌,其次是霉菌,酵母菌较少。本实验主要分离和鉴定出7株典型菌株,即枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、白曲霉、杂色曲霉、圆弧青霉。其中,曲霉是主要的腐败霉菌,占霉菌总数的50%以上。芽孢杆菌是半干面贮藏前期的主要腐败细菌,在半干面贮藏后期,葡萄球菌生长繁殖迅速,成为最主要的腐败细菌。实验前期,曾以江苏地区不同半干面厂家的3种小麦粉为原料,制作半干面,并对其中的腐败菌进行了初步的分离和鉴定,发现面条中的优势菌始终是G+细菌,且以芽孢杆菌和球菌为主。因此,在半干面的生产过程中,可以针对性地采取一些保鲜措施来控制腐败微生物的生长繁殖。适度提高烘干温度将能进一步降低半干面腐败前期葡萄球菌的数量。丙酸钙是GB 2760—2007《食品添加剂使用卫生标准》[21]中允许应用于生湿面制品的化学防腐剂,在降低半干面pH值的基础上,结合使用丙酸钙,能有效抑制霉菌和芽孢杆菌的生长。一些天然保鲜剂,如茶多酚[22]、壳聚糖[23]等,对革兰氏阳性细菌都具有很强的抑菌活性。此外,酒精缓释剂也正日益成为一种成熟的保鲜技术[24],气体酒精对半干面中的芽孢杆菌、葡萄球菌和霉菌都能起到很强的抑制作用,达到延长半干面货架期的效果。

[1] 陈建国. 中日两国挂面生产技术的现状和对比[J]. 食品科技, 2002 (8): 60-63.

[2] 周文化, 郑仕宏, 张建春, 等. 生鲜湿面的保鲜与品质变化关系研究[J]. 中国粮油学报, 2007, 22(1): 20-22.

[3] 周文化, 郑仕宏, 唐冰. 生鲜湿面菌相分析及腐败菌分离[J]. 粮食与油脂, 2010(4): 45-46.

[4] JENSEN N, HOCKING A D, MISKELLY D, et al. Microbiological safety of high moisture noodles: marketplace survey of noodles sold in Australia[J]. Food Australia, 2004, 56(3): 71-73.

[5] 中华人民共和国卫生部, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 4789.2—2008 食品卫生微生物学检验 菌落总数测定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009.

[6] 中华人民共和国卫生部, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 4789.15—2003 食品卫生微生物学检验 霉菌和酵母菌计数[S]. 北京: 中国标准出版社, 2003.

[7] 中华人民共和国卫生部. GB 4789.10—2010 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.

[8] 中国科学院微生物研究所细菌分类组. 一般细菌常用鉴定方法[M].北京: 科学出版社, 1978: 135-179.

[9] 布坎南R E, 吉本斯N E. 伯杰细菌鉴定手册[M]. 中国科学院微生物研究所《伯杰细菌鉴定手册》翻译组, 译. 北京: 科学出版社, 1984: 667-758.

[10] 中华人民共和国农业部. NY/T 1512—2007 绿色食品 生面食、米粉制品[S]. 北京: 中国农业出版社, 2008.

[11] 秦泓, 符丽媛, 陶平. 面粉及面制品中的芽孢杆菌[J]. 面粉通讯, 2006 (1): 38-39.

[12] 王辛. 传统糕团类食品防腐保鲜技术的研究[D]. 无锡: 江南大学, 2006.

[13] ROSENKVIST H, HANSEN A. Contamination profiles and characterisation ofBacillusspecies in wheat bread and raw materials for bread production[J]. International Journal of Food Microbiology, 1995, 26(3): 353-363.

[14] 杜连祥, 路福平. 微生物学实验技术[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2005: 320-321.

[15] 徐斐, 刘莉萍, 何定兵. 糕点、面包中污染细菌的分离及菌种的初步鉴定[J]. 工业微生物, 2007, 37(2): 45-48.

[16] JI Ying, ZHU Kexue, QIAN Haifeng, et al. Microbiological characteristics of cake prepared from rice flour[J]. Food Control, 2007, 18(12): 1507-1511.

[17] 魏景超. 真菌鉴定手册[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1979: 495-503.

[18] 中华人民共和国卫生部, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 4789.16—2003 食品卫生微生物学检验 常见产毒霉菌的鉴定[S]. 北京: 中国标准出版社, 2003.

[19] 胡庆松, 刘青梅, 杨性民, 等. 年糕腐败菌的鉴定和菌系分析[J]. 食品与生物技术学报, 2009, 28(4): 564-568.

[20] 陈盼. 广式月饼中微生物区系的研究[D]. 重庆: 西南大学, 2009.

[21] 中华人民共和国卫生部, 中国国家标准化管理委员会. GB 2760—2007 食品添加剂使用卫生标准[S]. 北京: 中国标准出版社, 2007.

[22] MARTIN-DIANA A B, RICO D, BARRY-RYAN C B. Green tea extract as a natural antioxidant to extend the shelf-life of fresh-cut lettuce[J]. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2008, 9(4): 593-603.

[23] RUEL-GARIEPY E, LEROUX J C. Chitosan: a natural polycation with multiple applications[J]. Polysaccharides for Drug Delivery and Pharmaceutical Applications, 2006, 934(12): 243-259.

[24] LATOU E, MEXIS S F, BADEKA A V, et al. Shelf life extension of sliced wheat bread using either an ethanol emitter or an ethanol emitter combined with an oxygen absorber as alternatives to chemical preservatives[J]. Journal of Cereal Science, 2010, 52(3): 457-465.

Isolation and Identification of Spoilage Microorganisms of Semi-dry Noodles

LI Jie,SUN Shu,ZHU Ke-xue*,PENG Wei,ZHOU Hui-ming

(School of Food Science and Technology, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Objective: To explore the major spoilage microorganisms in semi-dry noodles and to provide theoretical basis of preservation. Methods: The major microorganisms in semi-dry noodles were isolated and identified by means of morphological and biochemical tests. Results: The dominant spoilage microorganisms wereBacillusandStaphylococcus. The isolated bacteria strains wereBacillus subtills,B. licheniformis,Staphylococcus epidermidisandS. aureus. The isolated mould strains belonged to the species ofAspergillus candidus,A. versicolorandPenicillum cyclopium. During the first 2 days, species ofB. subtillsandB. licheniformiswere dominant. After 2 days of storage,S. epidermidisbecame the dominant bacteria in the semi-dry noodles andS. aureuswas also detected.

semi-dry noodles;spoilage microorganism;isolation;identification

TS213.2;TS201.3

A

1002-6630(2012)05-0183-05

2011-03-12

李洁(1987—),女,硕士研究生,研究方向为粮食、油脂及植物蛋白工程。E-mail:lijie0511409@163.com

*通信作者:朱科学(1978—),男,副教授,博士,研究方向为方便食品及品质改良。E-mail:kxzhu@jiangnan.edu.cn