基于“能源碳足迹”的纯电动汽车的技术经济研究

2012-10-22王善生甘凌霄郭晨悦罗轩

王善生,甘凌霄,郭晨悦,罗轩

(1.华南理工大学建筑设计研究院,广东广州510640;2.华南理工大学电力学院,广东广州510640;3.华创证券有限责任公司,贵州贵阳550004;4.华北电力大学电气与电子工程学院,北京102206)

随着世界石油资源的日益枯竭以及人们对自身居住环境的关注,纯电动汽车开始受到全世界的青睐,各国政府和工业界均在加大政策支持力度[1]。目前,国外的电动汽车也已开始进入市场。大量电动汽车充电主要在夜间,这既能改善电力负荷曲线,提高电网的经济效益,又能实现环保的目的[2]。我国电动汽车起步较发达国家晚,但是发展很快。各汽车生产商都积极投入到研发电动汽车的行列[3]。国内几大汽车生产商积极响应,有的甚至已经推出了拥有自主知识产权的电动汽车。2009年初,科技部、财政部、发改委、工信部4部门组织启动了节能与新能源汽车示范推广试点工作(简称“十城千辆”工程),支持在北京、上海、重庆等13个城市的公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域示范推广电动汽车。预计在未来3年内,将形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能,新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右[4]。该文从能源碳足迹的角度对电动汽车及其配套充电站进行了技术经济比较。

1 纯电动汽车的特点及其对电网的影响

1.1 电动汽车的类别

电动汽车主要有纯电动汽车、混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车3种。纯电动汽车是完全由二次电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池等)提供动力的汽车,是实现节能减排和能源安全战略的重要途径,也是未来汽车工业发展的重点[5]。混合动力电动汽车是指车上装有2个以上动力源,目前混合动力汽车一般是指内燃机车发电机,再加上蓄电池的汽车。燃料电池电动汽车是以燃料电池作为动力源的电动汽车。具有完全无污染的优点,但目前燃料电池的许多关键技术还处于研发试验阶段[6]。

1.2 V2G的定义

纯电动汽车是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力源的汽车。电力系统现在用V2G(Vehicle-to-grid)描述了电动汽车与电网的关系。当电动汽车不使用时,车载电池的电能销售给电网的系统;如果车载电池需要充电,电能则由电网流向车辆。

1.3 纯电动汽车的特点

相对于传统的燃油汽车,纯电动汽车具有以下优点。

1)无污染、噪声小。纯电动汽车不产生尾气污染,有益于空气的洁净。

2)能量转换率高。据研究表明,其能源效率已超过汽油机汽车[7]。

3)可减少对石油的依赖,可将有限的石油用于更重要的方面[8]。

4)平抑电网的峰谷差。纯电动汽车可在夜间利用电网的廉价“谷电”进行充电,有利于电网的峰谷平衡,改善电网的负荷特性,减轻电网的调峰压力[9]。这也是纯电动汽车对电网最为显著的贡献。

1.4 纯电动汽车对电网的影响

纯电动汽车对电网的影响大体上可以分为2类。

1) 纯电动汽车对电网运行的影响。少数电动汽车接入电网充电对电网运行的影响微乎其微,但是如果大规模的电动汽车接入电网,电网将迎来全新一轮的负荷冲击。如果按规划的50万辆,每台汽车5 kW的充电功率进行计算,假设每天约有1/10的电动汽车需要集中在晚上进行充电,那么电动汽车对电网的负荷需求达到了25万kW。这就一方面要求电网公司必须对配网进行建设与改造,提高供电能力;另一方面要求电网公司通过需求侧响应,利用合理的电价机制对汽车用户进行科学的用电指导,提高电能的实际利用率。

所谓需求侧响应(DR-Demand Response),就是指用户在正常的消费方式下,根据市场电价变化,或通过所激励报酬机制降低高峰时电价,或在系统可靠性受到威胁时进行反应,改变其固有用电模式的行为,提高用电效率。而电动汽车灵活充电的特点正好为电力需求侧响应的应用提供了平台。当然不可避免地,电动汽车中大量的非线性充电设备会产生一些谐波电流和谐波电压,对电力系统造成谐波污染甚至损坏设备。

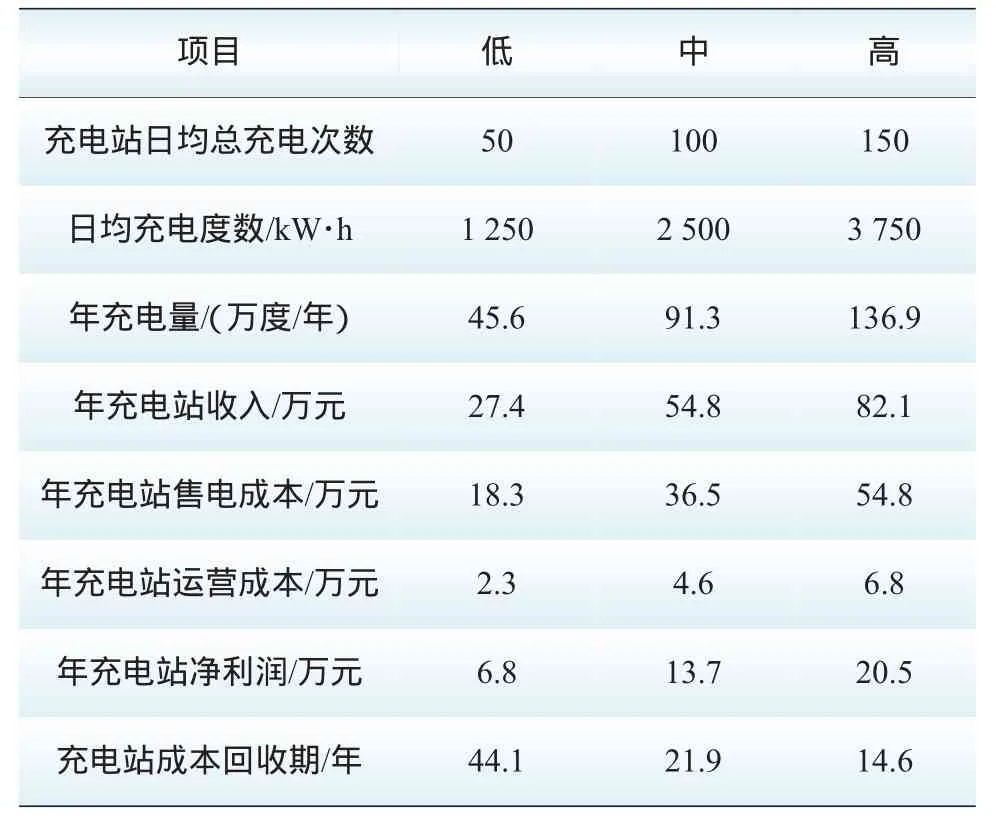

2)纯电动汽车对电网经营的影响。虽然纯电动汽车充电业务会给电网公司的收益带来一定的积极作用且国家也正在对电动汽车给予一定的政策支持,但是考虑到充电时间限制(至少每辆8分钟),充电站必须预留足够的停车位,所以占地面积较大。一个中小型充电站(10个充电桩左右)的投资为300万元左右。在一定的充电电流倍率下,充电功率与电池容量相关,结合家用车辆电池容量的分布,假设其在20~30 kW·h范围内呈均匀分布[9]。表1为充电站经济效益分析。

表1 中小型充电站经济效益分析Tab.1 Economic benefits analysis of small and medium-sized charging station

由表1可见,电动汽车产业固定投资的回收期较长。即使有国家产业政策扶持,行业发展加快,充电站最快也需要近15年的资本回收期。如果电网公司仅凭自己力量开展充电站及相关业务,短期内营利是非常困难的,同时会造出一定的资金套牢。

2 电动汽车“能源碳足迹”的技术经济比较

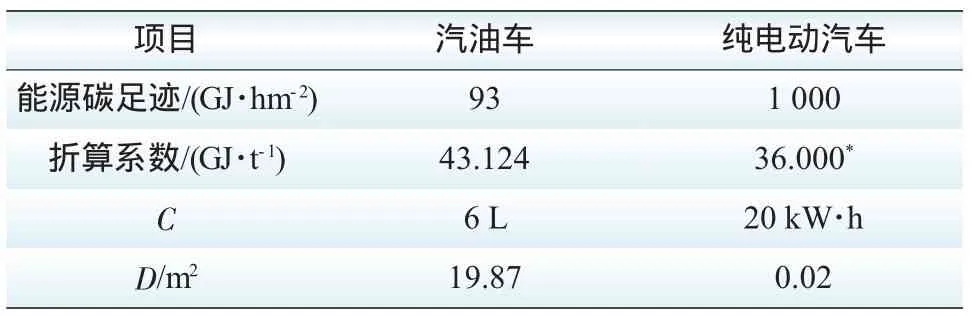

碳足迹是指人类活动过程中所排放的温室气体转化的CO2等价物,来衡量人类对地球环境的影响[10]。国际通用的“碳足迹”计量方法是将6种温室气体的排放量都转换为CO2[11]。而“能源碳足迹”则是根据我国能源折算系数,将能源的具体消耗量折算为统一的能量单位,再以该化石能源的能源碳足迹为标准,合算出研究区域内能源消耗所产生的“碳足迹”。各种能源转换参数如表2所示[12-13]。

表2 各种能源转换参数Tab.2 Conversion parameters of various energies

式中,D为森林的面积,m2;C为每百公里消耗单位能源的量;E为能量转换系数。

在不计及发电厂碳排放的基础上,节能型燃油汽车与纯电动汽车的碳足迹分析结果如表3所示。

表3 两种汽车的碳排放分析Tab.3 Carbon emissions analysis of two autos

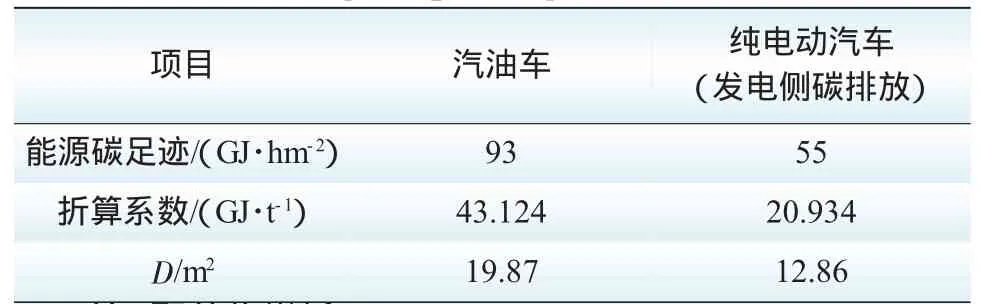

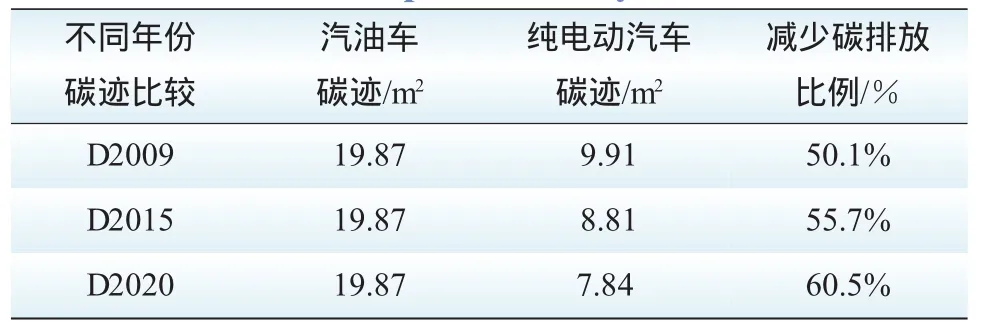

通过以上分析,纯电动汽车相对于汽油车,在碳排放方面具有无可比拟的优势。如果进一步追踪发电侧的碳足迹,视全部电量来自于火电厂,在忽略输电网损,按火电机组煤炭平均利用率η=50%等情况下,2种汽车的碳足迹如表4所示。

表4 计及发电侧的两种汽车碳排放分析Tab.4 Carbon emissions analysis of two autos considering the power generation side

由表4可知,即使计及发电侧,电动汽车的碳排放也比汽油车减少35%左右。众所周知,发电厂生产阶段需要消耗大部分的化石燃料。化石燃料燃烧的碳足迹最高可达1 000 g CO2eq/kW·h;如果低碳能源(碳足迹<100 g CO2eq/kW·h)可以替代化石燃料,致使大部分的CO2排放来自发电厂非生产阶段,那么电力产业的碳足迹将会大大减少[14]。

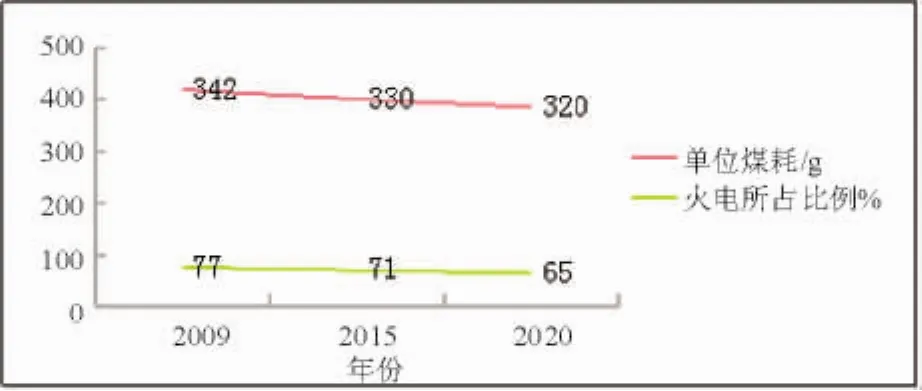

在2009年以后,随着我国火力发电比例的不断下降、清洁能源的比例进一步提高、供电标准煤耗的进一步降低等,电动汽车的经济效益与环境效益将更加显著。单位煤耗及火电比例的中长期预测如图1所示。

图1 单位煤耗及火电比例的中长期预测Fig.1 Long term forecasting of unit coal consumption and proportion of thermal power

如果进一步将单位煤耗和火电所占比例等概念引入公式(1),公式变成(2),具体分析见表5。

表5 电动汽车碳排放潜力分析Tab.5 Carbon emission potential analysisof electric vehicles

其中,η为火电机组煤炭利用率(取0.5);β为火电所占能源比例,%;F为单位煤耗,g。

3 两种汽车的经济指标分析

如果我国5年之内开征碳税,(碳税carbon tax是指针对CO2排放所征收的税。它以环境保护为目的,希望通过削减CO2排放来减缓全球变暖),并提出碳税制度的实施框架[15],那么电动汽车的低碳优势将可以最大程度的转换成经济效益,直接促进我国电动汽车事业的发展。在不计及碳税的情况下,电动汽车与汽油车的经济性分析如表6所示。

表6 2种汽车的经济性分析Tab.6 Economic analysis of two autos

4 结论

电动汽车是潜力巨大的新兴用电市场。发展电动汽车产业,推动电动汽车的普及应用,是国家能源战略和低碳经济的大势所趋。随着中国经济的发展及国民环保意识的提高,电动汽车将越来越展现出其卓越的综合效益,逐步取代传统的燃油汽车。特别是到2020年以后,随着国家政策的倾斜、蓄电池技术瓶颈的突破、电力需求侧响应机制的完善、碳税制度的建立,清洁能源比例的提高等,电动汽车才能真正的迎来它的黄金时期。

[1] 钱科军,周承科,袁越.纯电动汽车与电网相互关系的研究现状[J].电网与清洁能源 ,2010,26(11):1-4.QIAN Ke-jun,ZHOU Cheng-ke,YUAN Yue.A review of research on the interaction between fully electric vehicles and power systems[J].Power System and Clean Energy,2010,26(11):1-4(in Chinese).

[2] 雷黎,刘权彬.电动汽车使用对电网负荷曲线的影响初探[J].电机技术,2000(1):37-39.LEI Li,LIU Quan-bing.Study of the impact of grid load curve through using electric vehicle[J].Motor Technology,2000(1):37-39(in Chinese).

[3] 高赐威,张亮.电动汽车充电对电网影响的综述[J].电网技术,2011,35(2):127-130.GAOCi-wei,ZHANGLiang.Asurveyofinfluenceofelectrics vehicle charging on power grid[J].Power System Technology,2011,35(2):127-130(in Chinese).

[4] 汽车产业调整和振兴规划[R].2009.

[5] 赵晓华,李乃军,杨文宇,等.电动汽车充电设施建设及发展趋势的研究与探讨[J].陕西电力,2011(11):54-56 ZHAO Xiao-hua,Ll Nai-jun,YANG Wen-yu,et al.Probe in to electric vehicle charging infrastructure construction and development trend[J].Shaanxi Electric Power,2011(11):54-56(in Chinese).

[6] 郭自强.电动车电池的发展现状[J].电池工业,2008(1):55-59.GUO Zi-qiang.Development status of batteries for EVs[J].Chinese Battery Industry,2008(1):55-59(in Chinese).

[7] 寇凌峰.电动汽车大规模接入对电网的影响分析[D].北京:华北电力大学,2011.

[8] 李俄收,吴文民.电动汽车蓄电池充电对电力系统的影响及对策[J].华东电力,2011,38(1):0110-0112.LI E-shou,WU Wen-min.Influence and countermeasure of electric vehicle battery charging to power systems[J].EastChinaPower Electric,2011,38(1):0110-0112(inChinese).

[9] 许挺,张磊,梁一桥.电动汽车的能耗效率分析及提高能耗经济性的研究[J].能源工程,2011(2):1-5.XU Ting,ZHANG Lei,LIANG Yi-qiao.Analysis on energy consumption efficiency of electric vehicle and the solutions to improve the energy consumption economy[J].Energy Engineering,2011(2):1-5(in Chinese).

[10]田立亭,史双龙,贾卓.电动汽车充电功率需求的统计学建模方法[J].电网技术,2011,34(11):126-128.TIAN Li-ting,SHI Shuang-long,JIA Zhuo.A statistical model for charging power demand of electric vehicles[J].Power SystemTechnology,2011,34(11):126-128(in Chinese).

[11]ETAP.The carbon trust helps UK businesses reduce their environmental impact[R].2007.

[12]张萍.促进碳平衡的生态学思考[J].环境保护,2008(12):36-37.ZHANG Ping.Thinking to promote carbon balance in ecology[J].Ecological Conservation,2008(12):36-37(in Chinese).

[13]MATHIS Wackernagel,LARRY Onisto,PATRICIA Bello,et al.National natural capital accounting with the ecological footprint concept[J].Ecological Economics,1999(29):375-390.

[14]于曼,彭万贵,葛大兵.“碳足迹”计算方法初探[J].Journal of Anhui Agri.SCI.2011,39(19):11708-11710.YUMan,PENGWan-gui,GEDa-bing.Preliminary study on the calculation method of“carbon footprint”[J].Journal of Anhui Agri.Sci.2011,39(19):11708-11710.

[15]王微,林剑艺,崔胜辉,等.碳足迹分析方法研究综述[J].环境科学与技术,2010,33(7):71-74.WANGWei,LINJian-yi,CUISheng-hui,et al.An overview of carbon footprint analysis[J].Environmental Science&Technology,2010,33(7):71-74(in Chinese).

[16]财政部财政科学研究所.中国开征碳税问题研究[R].2009.