通辽市农牧业气象灾害及减灾对策

——以大风和沙尘暴灾害为例

2012-10-20王旭

王 旭

(赤峰学院 资源与环境科学学院,内蒙古 赤峰 024000)

通辽市农牧业气象灾害及减灾对策

——以大风和沙尘暴灾害为例

王 旭

(赤峰学院 资源与环境科学学院,内蒙古 赤峰 024000)

通辽地区地形复杂气候多变,气象灾害种类多,频率高,危害重,损失大.主要有干旱、暴雨与洪涝、大风沙尘暴、寒潮风雪、霜冻、冰雹等.本文通过对通辽市大风和沙尘暴气象灾害的相关资料的搜集研究,分析大风和沙尘暴灾害的一些特点,并提出相应的减灾对策.从而达到减轻灾害损失之目的.为实现宏观决策,保护农牧业生产可持续发展提供科学依据.

大风和沙尘暴灾害;通辽市;减灾对策

大风和沙尘暴灾害在通辽市是仅次于干旱灾害,居第二位.风沙灾害能给工农牧业生产造成严重的直接损失,是阻碍工农牧业发展的直接因素,而且还加剧了沙漠化程度,加快了沙漠化进程,因而成为严重影响经济发展的潜在因素.因此,分析和掌握风沙灾害状况,为有关部门提供数据,对于决策的科学合理,具有重大的意义.本文利用通辽市的气象资料,对大风和沙尘暴灾害的特点进行分析,并提出了相应的对策.

1 通辽市地理概况与气候特点

通辽市地处内蒙古自治区东部,蒙古高原向西辽河平原的过渡地带,位于北纬42°14′37″~45°59′24″,东经 119°14′28″~123°42′30″之间[1].全市共辖5旗一县一市一区,分别为扎鲁特旗(简称扎旗)、科左中旗(简称左中)、科左后旗(简称后旗)、奈曼旗、库伦旗,开鲁县、霍林郭勒市(简称霍市)、科尔沁区(简称科区).通辽地区地处中纬度,属中温带、半干旱、大陆性季风气候.由于本市所处地理位置,加之受天气系统的影响,是有名的大风区之一.大风既是一种能源,又是一种常见的气象灾害.因此,利用得好,为农牧业生产和人民生活带来方便.否则将会造成巨大的损失.

2 通辽市大风和沙尘暴灾害的特点

大风和沙尘暴标准:风:瞬间风速≥17米/秒;沙尘暴:强风将地面尘土吹起,水平能见度小于1公里;扬沙:风将地面尘土刮起,水平能见度1公里—10公里间;强沙尘暴:大风将地面尘土卷起,水平能见度小于500米[2].

2.1 大风和沙尘暴的时空分布特点

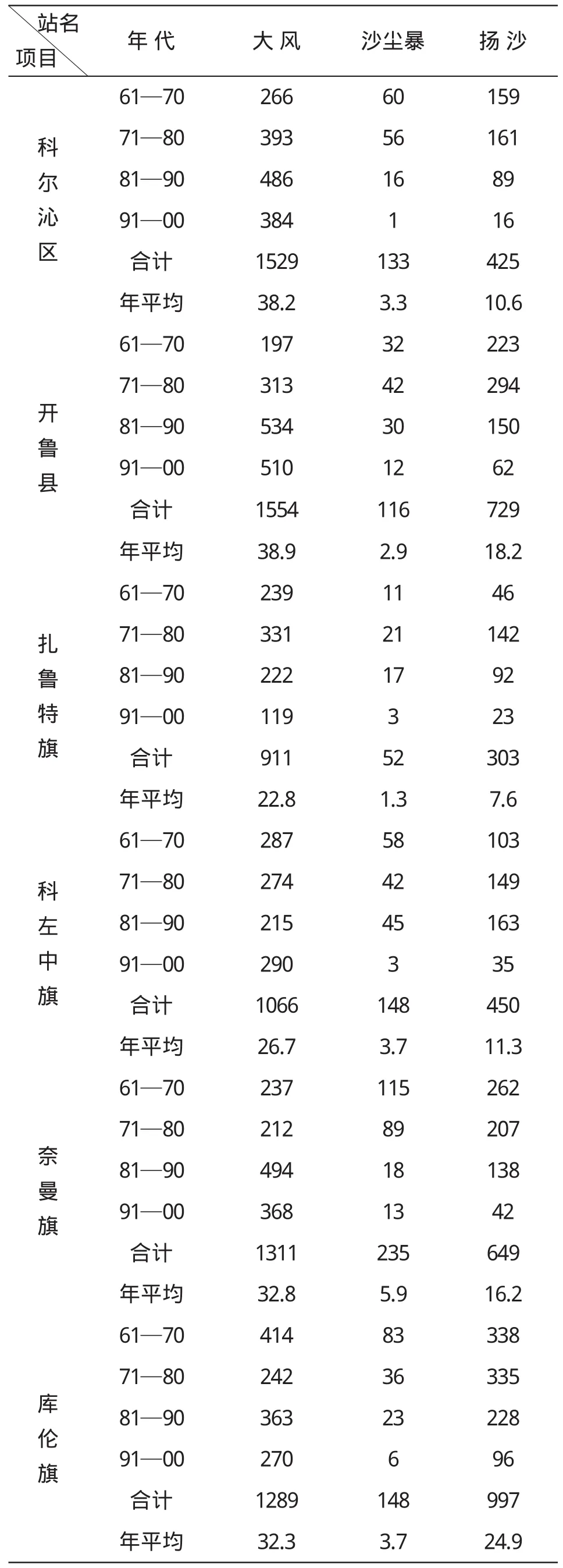

选取科区、开鲁、扎旗特、科左中旗、奈曼、科左后6个站,统计了1961~2000年的大风、扬沙、沙尘暴出现日数,且分年代进行了统计,结果见表1.

从统计结果看,大风日数呈现增加之趋势,80、90年代明显多于60、70年代;而扬沙、沙尘暴却是明显减少的趋势.其中大风最多的是开鲁,在1961~2000年的40年中,共发生1554次,60年代出现197次,占总次数的12.7%,70年代出现313次,占20.1%,80年代出现534次,占34.4%,90年代出现510次,占32.8%.在40年中本市扬沙最多的是库伦,共出现997次,60年有338次,占33.9次,70年代335次,占33.6%,80年代出现228次,占22.9%,90年代明显减少只有96次,占9.6%.同样在以上40年中,全市沙尘暴出现最多的是奈曼旗共出现235次,其中60年代为115次,占总次数的48.9%,70年代有89次,占37.9%,80年代18次,占7.7%,在40年中本市扬沙最多的是库伦,共出现997次,60年有338次,占33.9次,70年代335次,占33.6%,80年代出现228次,占22.9%,90年代明显减少只有96次,占9.6%.同样在以上40年中,全市沙尘暴出现最多的是奈曼旗共出现235次,其中60年代为115次,占总次数的48.9%,70年代有 89次,占 37.9%,80年代 18次,占7.7%,90年代继续减少到13次,只占5.5%.从统计结果还可看出,只有扎鲁特的大风、扬沙和沙尘暴均为全市最少.就扬沙和沙尘暴不同年代分布情况看,以60年代发生频率最高,70和80年代次之,90年代最低.以90年代和60年代相比较,90年代的沙尘暴次数比60年代平均偏少近10倍.究其原因,主要是大力种树种草,积极退耕还林等的结果.

表1 各站大风、扬沙、沙尘暴出现日数

3 大凤和沙尘暴减灾对策

3.1 建立防护林体系加强治沙工程建设

造林种草,防风固沙是减缓沙尘暴的有效途径.植树造林应以防护林为中心,建立以防风固沙林及山地水源涵养林三位一体的防护林体系.有计划地进行退耕还牧还林,实行草田轮作,种植绿肥和牧草,发展圈养舍饲,既有利于农、林、牧业的发展,又有利于培肥地力,达到以牧养农的目的,此外,加强沙尘暴天气的监测预报,做好预警防范工作,是减轻其损失的重要途径[3,4,7].

3.2 调整农牧林结构

按照气候、地形、土壤、植被等自然条件,综合评价土壤资源,从单一的农业经营,逐步向农林牧副渔综合体系过渡,变恶性循环为良性循环,强调农林牧的相互依赖关系,变广种薄收为少种高产多收,彻底改变“越垦越穷,越穷越垦”的被动局面,建立一个适宜于环境资源特点的农牧林有机结合的土地利用结构,即商品性畜牧业、保护性林业、自然性农业相结合的结构[5,6].

〔1〕常褐安.通辽市国土资源[M].内蒙古人民出版社,2008.

〔2〕陈隆勋,周秀骥,李维亮,等.农牧业气象灾害[J]﹒气象学报,2004(5):634—639﹒

〔3〕彭珂珊.浅谈中国西部沙尘暴的成因、危害及其防御对策[J].水利水电科技进展,2002(22):18-39.

〔4〕宋宗水.产生沙尘暴的自然因素与人类活动因素[J].中国农业资源与区划,2004,25(4):5-8.

〔5〕张晓龙,张艳芳,赵景波.近年来中国沙尘暴发生特点、成因及其防治对策[J].干旱区资源与环境,2001,15(3):31-36.

〔6〕夏训诚,杨根生.中国西北部地区沙尘暴灾害及其防治[M].北京:中国环境科学出版社,1996:1-242.

〔7〕李桂芝.通辽市自然灾害及防治对策研究[J].内蒙古民族大学学报,2006,12(03):150-151.

P429

A

1673-260X(2012)01-0070-02