大学生手机依赖量表的初步编制及信效度检验

2012-10-20韩永佳

韩永佳

(漳州师范学院 教育科学与技术系,福建 漳州 363000)

大学生手机依赖量表的初步编制及信效度检验

韩永佳

(漳州师范学院 教育科学与技术系,福建 漳州 363000)

编制适合大学生群体的手机依赖量表并检验其信效度.该研究通过查阅文献,开放式问卷、访谈调查、探索性因素分析、验证性因素分析和信度分析,确定正式问卷.经过探索性因素分析显示,量表由三个维度构成,包括冲突性,戒断性,生理反应三个因素,累积贡献率达56.32%,总量表信度为0.878,分量表的信度在0.717-~0.827之间,验证性因素分析所得指标均符合心理测量学的要求(RMSEA=0.084,NFI=0.94,CFI=0.96 IFI=0.97).通过信效度检验,大学生手机依赖问卷符合心理测量学的标准,可以作为测量大学生手机依赖的工具.

大学生;手机依赖;信度

1 引言

手机作为现代社会一种方便快捷、功能强大的通讯工具,得到了迅速的普及.大学生作为最具有代表意义和社会影响力的群体,也是使用率最高的群体[1],2009年颜美艳的手机使用调查发现,大学生手机持有率在98.95%[2].然而广大青少年对手机的依赖及其危害,越来越被家长、教师以及如《东方时空》等众多媒体的关注.在日本政府发表的调查报告中指出,不少青少年指出除了生命,最重要的是手机[3].中南大学课题小组对5150名大学生进行了手机依赖抽样调查,手机严重依赖(极度依赖手机的通讯和娱乐功能不能自拔,把手机视为第二生命)的比例达47.5%[4],如果手机不在身边会感到焦躁不安,心情不佳的状态,影响学习时的注意力.以上种种,某种程度上符合了近来行为学家提出的“行为成瘾”的概念[5].所谓“行为成瘾”,是指一部分人身上存在着过度沉湎于某种事物或活动的现象,这些成瘾行为可能并不涉及任何具体直接生物效应的物质,而是指一种异乎寻常的行为方式,由于反复从事这些活动,导致个体痛苦或明显影响其生理、心理健康、职业功能或社会交往等[6].大学生对手机这种过度依赖的行为实际上也是一种“行为成瘾”,对大学生的学习生活造成了严重影响.

在国内外对手机依赖都有一些研究.在国外Woong Ki Park[7]根据成瘾的心理模型,以韩国学生为被试建立具有信效度的手机依赖问卷,并得出对手机过度依赖的行为与仪式似的动机更相关,习惯力量、消磨时间的动机、逃避等能更好地预测手机的不当使用.在国内,黄靖茵[8]探讨大学生手机短信使用情况与气质类型的关系,认为多血-粘液质对手机的依赖性相对较低,而胆汁质的依赖性则相对较大.黄才炎[9]则认为,频繁地使用手机短信交往可能与孤独感有关.南开大学周恩来政府管理学院的一个学生课题组完成的《“短信文化”对大学生心理及行为影响的问题研究》、颜美艳的《杭州市在校大学生手机依赖状况调查》等等,然而,对于手机依赖的研究多是定性研究,实证研究较少.对于如何科学的测定手机依赖,还是有待进一步研究.

2 研究方法

2.1 手机依赖概念的界定及维度

南开大学的一个学生课题组对“手机依赖”的定义是:使用手机(短信息)作为其人际互动主要手段的群体,存在强烈的、持续的需求感和依赖感的心理和行为[10].而今手机的功能更加完善,同学们不仅仅用短信进行互动,还通过手机QQ,浏览或留言QQ空间、微博进行人际互动.而判断一个行为是否符合常态,还要看该行为是否对本人和其他人的社会功能构成影响.故本文将手机依赖定义为:使用手机(短信息、聊QQ、浏览博客)作为人际互动主要手段的群体,存在强烈的、持续的需求感和依赖感的心理和行为,并对大学生的社会功能、生理健康构成负面影响.

确立手机依赖的维度:查阅文献,因手机依赖与网络成瘾(某种程度上,网络成瘾也是一种行为成瘾)的研究也表现出一定的一致性[11].所以根据网络成瘾的相关资料,进行维度的划分.二是根据已有量表的维度进行确定.三是个案访谈.最终量表分为四个维度:冲突性,戒断性,生理反应.

2.2 量表项目的编写

量表项目有两个来源:国相关量表中个别适合的项目;根据理论维度和大学生使用手机的实际情况自编的项目.把量表项目让10位心理学本科生和10心理学研究生审查,要求他们对项目是否反应测量内容进行评价和项目语句进行修改,最后形成《大学生手机依赖量表》共40个项目.问卷采用五点评分,从完全不符合到完全符合依次计1分、2分、3分、4分和5分,得分越高表示依赖程度越严重.

2.3 量表的形成过程

《大学生手机依赖量表》的修订,经过了初测和再测.被试来自于某师范大学的本科生,共选取292人.初测为130人,有效问卷126份;用初测数据进行探索性因素分析,筛选量表项目,最后形成《大学生手机依赖量表》.正式施测为170人,有效问卷115份.再测数据进行验证性因素分析.

数据分析.采用SPSS 11.5 for windows和Amos 5.0软件包进行数据处理和分析.

3 结果与分析

3.1 项目分析

综合七条标准对项目进行筛选.缺失检验大于1%,平均数2.5左右,标准差在1左右,偏态绝对值小于1,极端组t值显著,题目与总分的相关大于0.3,因子负荷大于0.4,删除在3个标准以上都不合格的题目.共删除7项,剩下34道题目.

3.2 探索性因素分析

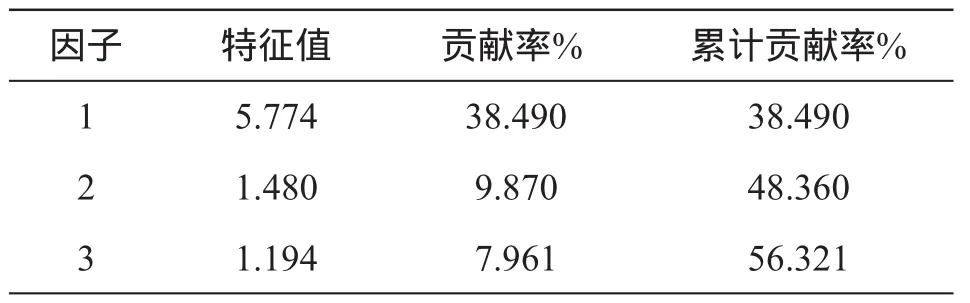

对初测数据进行KMO和Bartlett球形检验,样本的KMO系数为0.903.Brtlett球形检验值为996.043,p=0.000,表明适合做探索性因素分析,采用主成份分析法进行探索性分析,配合最大变异法进行正交旋转,旋转后特征值大于1的因素共3个,根据统计分析结果和碎石图,选取3因子,方差累计贡献率为56.321%.见表1.

表1 3个因子的特征值及方差贡献率

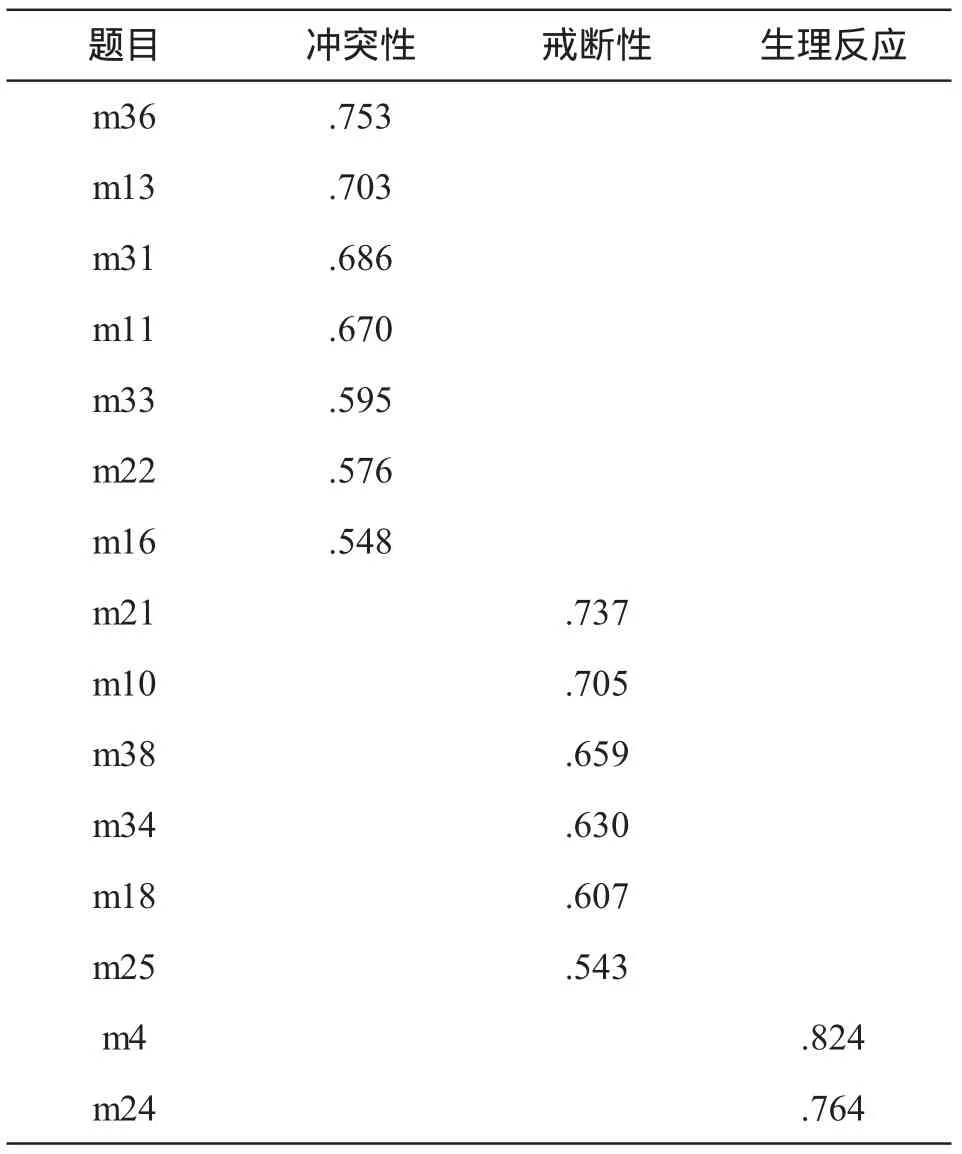

据主成分分析的结果,在原有维度的基础上分别选择适当的项目作为各个维度代表项目.项目筛选择了以下标准:因素负荷在0.50以上;项目的内容与维度的内涵相符合;各个维度的代表项目不重叠.最后筛选出15个项目,形成大学生手机依赖问卷.量表的因素结构和负荷值见表2.

表2 大学生手机依赖量表因素结构和负荷值

根据统计结果,对各因子所对应的项目内容进行因素命名.第一个因子包括7个项目,涉及因对手机的过度使用导致在学习、体育锻炼、日常娱乐等方面的负性影响,命名为冲突性;第二个因子包括6个项目,涉及因在不能使用手机的情况下出现的不良情绪,命名为戒断性;第三个因子包括2个项目,涉及因过度使用手机导致学生的生理健康出现的不良反应,命名为生理反应.最后一个因子两个项目的贡献率在7.961%,特征根值大于1,并从内容上能够较好的反映了手机依赖的情况,故给予保留.

3.3 验证性因素分析

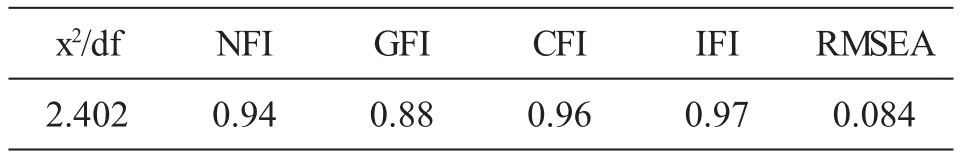

利用再测数据对量表的结构模型进行验证性因素分析,拟合度指标见表3.拟合优度指数x2/df值小于5.00,标准拟合指数(NFI)、拟合优度指数(GFI)、比较拟合指数(CFI)都接近0.09,近似均方根误差(RMSEA)在0.08~O.1之间.拟合度指标符合基本标准.

表3 验证性因素分析拟合度指标

3.4 信度分析

本研究主要采用了同质性信度(α)来考察量表的信度.统计结果显示,量表的总α系数是0.878,该量表四个维度冲突性、戒断性、生理反应内部一致性α系数分别是0.827、0.786、和0.717.

4 讨论

4.1 大学生手机依赖问卷的理论依据

国内外关于依赖成瘾理论的研究多集中在酒精成瘾,药物成瘾及网络成瘾[12].而关于手机依赖的实证研究并不多见,网络成瘾与手机依赖均属于过度使用某一工具,在行为成瘾范围之列,因此在编制的过程中参考了网络成瘾的相关理论.其次,手机已经成为人们必不可少的通讯工具,给人们带来极大方便.有文献认为,大学生的手机依赖是具有良性的,是具有合理的,而不能将手机依赖称为病症[13].所以,根据提出的一般鉴别心理健康的标准,看该行为是否影响了大学生的学习状况,日常娱乐体育状况,身体健康等,笔者将其作为编制大学生手机依赖问卷维度的理论基础,而并非单单已依赖成瘾理论为基础.再次,依据以往的研究和笔者的调查,丰富了手机依赖这个概念的含义,这为后来的能够继续深入的研究做了铺垫.

4.2 手机依赖问卷的维度

在修订该量表时,在原量表的基础上,增加了冲突性,经过统计检验仅得出了三个维度:冲突性,由于过度使用手机导致与其他活动的冲突,比如学习,工作,社会活动和其他爱好等;内心对使用手机行为的矛盾心态:意识到不能在玩手机,但依然不能停止;戒断性,主要指的是如果突然被迫离开手机或无法正常使用手机的功能,出现的不良的情绪体验;生理反应,是指因为使用手机而对身体健康造成的伤害.

4.3 手机依赖问卷的信、效度

对量表同质性信度进行的检验显示,量表题目的内部一致性较高,总量表的α系数在0.878,各分量表的α系数在0.717~0.827之间.这个信度指标在测量学上是比较理想的.

本文采用了探索性因素分析和验证性因素分析两种方法,对量表的效度进行检验.验证性因素分析表明结构模型与数据能较好拟合.GFI、NFI、CFI、IFI等指数均在0.9左右,部分指标甚至大于0.95,表明模型可以接受.近似均方根误差(RMSEA)为0.084,在0.08~0.1之间表明模型可以接受,但如果大于0.10则表明模型拟合不佳.拟合优度X2检验(x2/df)是一个粗略的估计值,x2/df的理论期望值是1,越接近1,表明模型与数据的拟合越好,较理想的拟合为<2.00,而研究中的值为2.402,小于5,所以仍可以接受.综上,问卷的结构符合测量学标准.

然本问卷的修订也有不足之处,对于信度的确定仅仅采用了内部一致性系数,而未有做重测信度的检验,而对于效度还需进一步验证分析.

5 结论

本研究条件下可得出以下结论:大学生手机依赖量表由冲突性,戒断性,生理反应三部分构成.因素量表具有较好的信度和效度,符合心理测量学标准.

〔1〕袁潇,风笑天.青少年手机需求使用行为研究现状[J].中国青年研究,2011(4):78-81.

〔2〕颜美艳.杭州市在校大学生手机依赖状况调查[J].人力资源管理(学术版),2009(5):33.

〔3〕谢明辉.日本青少年手机病[J].思想理论教育,2008(16):96.

〔4〕http://tech.hexun.com/2011-06-20/130687347_1.html

〔5〕叶新东.网络成瘾研究概述[J].心理科学,2004,27(6):446-1448.

〔6〕徐华.大学生手机依赖量表的编制[J].中国临床心理学杂志,2008(1):26-27.

〔7〕M izukoIto,et al.Mobile phones:Japanese youth and the re-placement of social contact.www.emarkets.grm.hia.no/semoc/.

〔8〕黄靖茵,刘江美,等.广东省大学生手机短信使用情况及其与气质类型的关系[J].中国学校卫生,2010.33(5):550-551.

〔9〕黄才炎.大学生手机短信交往行为与孤独感的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2006(3):255-257.

〔10〕“短信文化”对大学生心理及行为影响的问题研究.www.bai du.com.

〔11〕毕玉,苏文亮,孙雅峰,等.大学生网络成瘾者心理行为特点的在线研究[J].中国临床心理学杂志,2005,13(2):170-172.

〔12〕杜立操.大学生手机依赖状况调查及干预策研究[J].四川教育学院学报,2007(7):26-28.

〔13〕唐玉学生手机依赖”状况调查报告.

G645

A

1673-260X(2012)01-0241-03