贵州省主汛期暴雨的气候特征分析

2012-10-18陈贞红李长波梁兴华

白 慧,陈贞红,李长波,梁兴华

(1.贵州省气候中心,贵州 贵阳 550002;2.贵州省安顺市气象局,贵州 安顺 561000; 3.贵州省普定县气象局,贵州 普定 562100)

贵州省主汛期暴雨的气候特征分析

白 慧1,陈贞红2,李长波3,梁兴华3

(1.贵州省气候中心,贵州 贵阳 550002;2.贵州省安顺市气象局,贵州 安顺 561000; 3.贵州省普定县气象局,贵州 普定 562100)

利用1981—2010年30 a贵州省83个地面气象观测站月降水量和月暴雨日数资料,采用合成、方差分析和经验正交函数(EOF)分解,着重讨论贵州省主汛期6-7月暴雨日数的空间分布及其时间演变特征,进而对6-7月暴雨日数EOF第一模态的时间序列作小波分析、趋势分析及突变检验,分析贵州省6-7月暴雨日数时间序列的短期气候特征。结果表明:近30 a贵州省6-7月暴雨日数与降水量的时空分布一致,并对降水量有主要贡献。暴雨日数的空间分布存在3个暴雨多发区和2条暴雨少发带,范围最广、强度最大的暴雨多发区位于省之西南部,大值中心在六枝、晴隆和镇宁附近。暴雨日数时间序列的变化在20世纪90年代是偏多时期,20世纪80年代和21世纪至今是偏少时期。贵州省6-7月暴雨日数EOF第一模态时间序列在20世纪90年代存在显著的3~5 a年际震荡,在1981—2010年间总体变化趋势分为3个时段:1981—1990年、1991—2000年和2001—2010年,呈“降—升—降”变化,没有明显的突变点。

暴雨;气候特征;贵州

1 引言

近年来,随着全球变暖,极端高温和强降水等极端事件的发生呈趋多趋强的态势[1-2],已引起社会各界的广泛关注。许多气象工作者在暴雨方面的研究不仅仅从经验和定性的角度出发,同时采用多种物理量进行诊断分析,得出了许多有益的结论,并通过研制暴雨诊断方法和预报系统使暴雨预报向客观定量化方向转变[3-8]。纵观暴雨研究,对江淮流域和华南暴雨关注较多,而对云贵高原地区特别是贵州的关注较少,云贵高原地形多样,有独特的地理气候特征,由持续性暴雨引发的洪涝和由突发性局地暴雨引发的泥石流等各种自然灾害时有发生。

贵州地处我国西南的云贵高原东麓、副热带东亚大陆的季风区内,属亚热带湿润季风气候区,暴雨是贵州重要的灾害性天气之一,夏季是暴雨的多发期,暴雨、大暴雨出现频繁,暴雨频次从数量上来说,虽不如我国东部和南部,但暴雨落点分散、时间短、强度大、局地性强,既是山洪、泥石流等自然灾害的主要诱发因素,又是重要的水资源补充,区域性强降水过程往往是解除农业干旱的主要途径之一,对国民经济和人民生命财产有很大影响[9-11]。以往对贵州暴雨的研究多集中于利用天气学方法,并结合数值预报产品对暴雨过程进行个例诊断分析及数值模拟分析,在气候特征方面的研究涉及不多[12-16]。本文在前人研究成果的基础上,着重讨论近28 a来贵州省夏季主汛期6-7月暴雨日数的空间分布及其在时频域上的变化规律,使我们对贵州暴雨的气候变化特征有一个整体认识,以期对今后进一步研究气候变化背景下暴雨的发生发展机制、科学预报、预测及防灾减灾提供一定的理论依据,利于暴雨的实际预报业务工作。

2 资料和方法

2.1 资料

1981—2010年30 a贵州省83站的逐月降水数据和逐月暴雨日数。

2.2 方法

①根据中国气象部门规定24 h(20时—20时)雨量≥50 mm为暴雨。本文取每日24 h(20时—20时)降水量≥50 mm的降雨日为一个暴雨日。

②对贵州省83站的降水量和暴雨日数作气候平均的逐月百分比统计分析,得到气候态降水量和暴雨日数的月季分布特征。

③对6-7月贵州省83站的暴雨日数时间序列作方差分析,得到贵州省暴雨日数年际变率的空间分布。

④对6-7月贵州省83站的暴雨日数作EOF分解[17],并进一步对EOF第一模态时间序列与贵州省观测的暴雨日数时间序列作相关性分析,验证贵州省的暴雨中心的时空分布。

⑤对6-7月贵州省83站暴雨日数的EOF第一模态时间序列作小波分析,提取主要振荡周期的时频分布。

⑥对6-7月贵州省83站暴雨日数的EOF第一模态时间序列作累积距平分析,讨论其趋势变化。

⑦利用Mann-Kendall(M-K)法[18]检验6-7月贵州省83站暴雨日数的EOF第一模态时间序列的变化趋势,讨论其发生突变的位置。

3 贵州省降水的气候态特征

3.1 贵州省气候态降水量、暴雨日数的逐月分布

在气候平均上,4月上中旬贵州自东向西先后进入雨季,暴雨天气也随之发生[19]。对1981—2010年贵州省暴雨日数进行逐月统计,4月随着南支槽前潮湿的西南风的建立和盛行,贵州降水量明显增多,逐渐进入雨季,5月西南季风建立,6月夏季风强度到达峰值,雨季也进入盛期。9月明显减少;5-8月暴雨发生频率最高,占全年暴雨日数的84%,6-7月暴雨站日数在全年占绝对优势,占58%,是暴雨高发期;10月冬季风建立后,降水量持续减少,暴雨发生几率也显著减少(图1)。因此选取贵州省主汛期6-7月暴雨日数为本文分析、讨论对象具有很好代表性和可行性。

图1 1981—2010年贵州省83站逐月降水量百分比(a)和暴雨站日数百分比(b)

3.2 贵州年6-7月气候态降水量、暴雨日数的时空分布

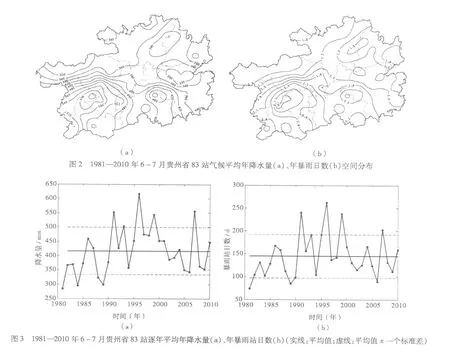

从贵州省83站1981—2010年28 a 6-7月气候平均降水量、暴雨日数的空间分布来看,发现夏季全省降水量最大值区域位于省之西南的六枝、晴隆和兴义一带;都匀和荔波一带为次大值区域;江口、德江和凤岗一带为全省降水量第3大值区域;省的西部到东部在27°N一线为降水量相对小值区域;省北部的道真、桐梓一带也是降水量相对小值区(图2a)。全省暴雨日数与降水量的空间分布一致,与3个多雨区和2个少雨带相对应的存在3个暴雨多发区和2个暴雨少发带,暴雨中心强度最大、范围最广的区域也位于六枝、晴隆和镇宁一带(图2b),表明贵州夏季暴雨日对降水量有主要贡献。

从贵州省1981—2010年28 a 6-7月83站平均降水量、暴雨站日数的时间序列看(图3a、图3b),降水量和暴雨站日数在20世纪90年代是偏多的时期,20世纪80年代和21世纪至今是偏少的时期,二者的相关系数为0.93,通过0.01信度检验,表明贵州夏季降水量与暴雨的多寡一致,即夏季暴雨对降水量有主要贡献。

通过以上分析,得到贵州1981—2010年30 a暴雨日数时空分布的短期气候特征。暴雨出现最频繁的时期在6-7月;6-7月暴雨日数的空间分布为3个暴雨中心和2个暴雨少发带,范围最广、强度最大的暴雨中心位于省之西南的六枝、普定、晴隆站附近;6-7月暴雨日数的时间序列显示20世纪90年代是一个暴雨相对多发期。

4 贵州6-7月暴雨日数年际变化的时空分布

如图4,1981—2010年贵州6-7月暴雨日数空间分布变率最大区域位于黔南的都匀附近,中心值位于都匀站;次大区域位于安顺地区的镇宁、安顺附近,中心值位于镇宁站;年际变率较大的区域还有黔西南州和省之北部的凤岗、德江到松桃一线;暴雨日数年际变率较小值区域位于27°N省之西部威宁到东部三穗一线和省之北部道真—桐梓一带。与1981—2010年贵州6-7月暴雨日数气候态的空间分布一致的是同样存在3个暴雨日数年际变率大值中心,2个暴雨日数年际变率相对小值带;不同之处在于暴雨日数范围最广、强度最大的区域位于省之西南的六枝、晴隆和兴义一带,而暴雨日数年际变率最大的区域位于省之南部的都匀地区。

为进一步说明贵州暴雨中心年际变化的时空分布及其时间变化特征,以下通过EOF、小波分析、趋势分析以及突变等方法展开分析。

图4 1981—2010年6-7月逐年贵州省83站暴雨日数方差的空间分布

4.1 贵州6-7月暴雨日数EOF第一模态的时空分布

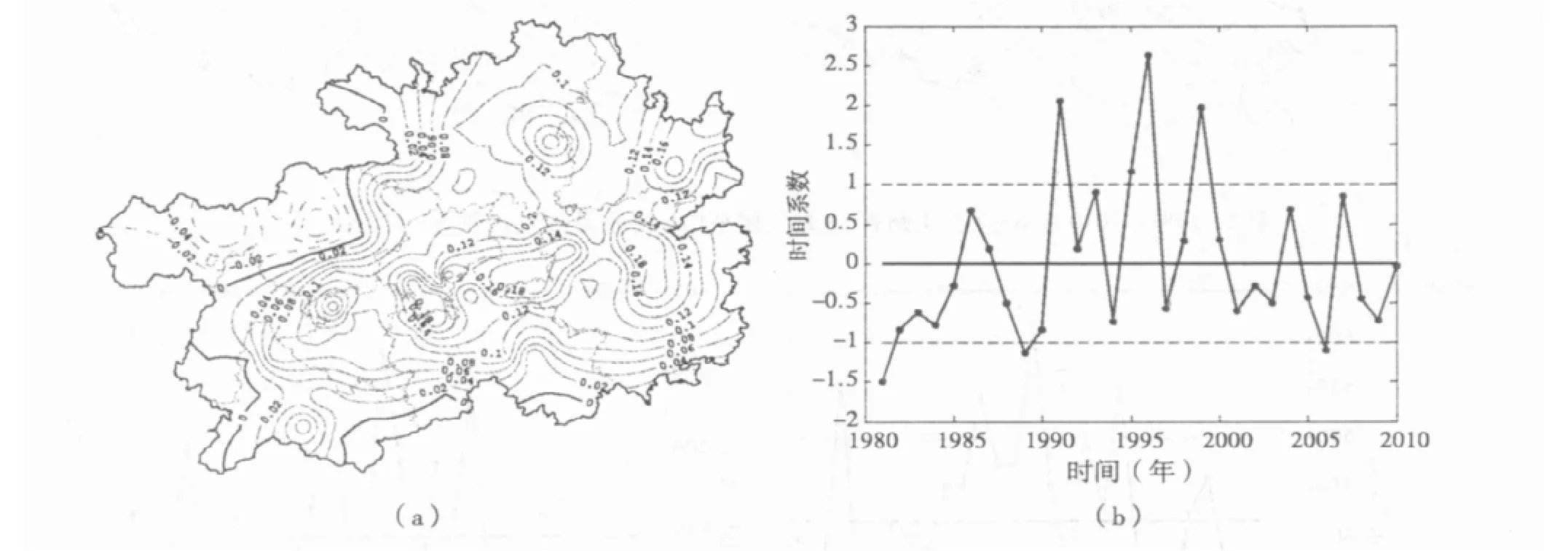

贵州省1981—2010年6-7月异常暴雨日数EOF前5模态的方差贡献为50.0%,第1模态的方差贡献大约占到前5模态的一半,为22.8%,表明第1模态能较好的体现异常暴雨日数的时空分布特征。6-7月暴雨日数的空间分布为省之西北部毕节地区与省之中部、北部、南部和东部呈反位相变化,异常大值区位于省之中东部一线和东北部一带,中心值分别位于省之中西部的普定站、中部的花溪、贵定和福泉站、中东部的镇远、三穗和剑河站及江口松桃站,中心值位置与贵州省的3个暴雨中心一致(图5a)。时间序列在20世纪90年代正位相的年份有7 a,且振幅超过一个标准差的年份都集中在20世纪90年代,为1991、1996和1999年(图5b),与观测的暴雨站日数异常年份一致(图4b),且二者相关系数为0.98,通过信度0.01的检验。表明在20世纪90年代暴雨日数的空间分布多为“西北部少—全省大部多”型,并且年际变率大。

图5 1981—2010年6-7月贵州省83站暴雨日数EOF第1模态空间分布(a)和时间序列(b)

4.2 贵州省6-7月暴雨日数EOF第1模态时间序列的气候特征

4.2.1 周期分析 对1981—2010年6-7月贵州省暴雨日数进行小波分析,发现暴雨日数在20世纪90年代具有明显的3~5 a年际震荡周期(图6a、图6b)。

图6 1981—2010年6-7月贵州省暴雨日数小波能量谱(阴影表示通过信度0.05的检验,锥形线以下不可信)(a)、3~5 a尺度的平均小波能量曲线(实线)和0.05信度线(虚线)(b)

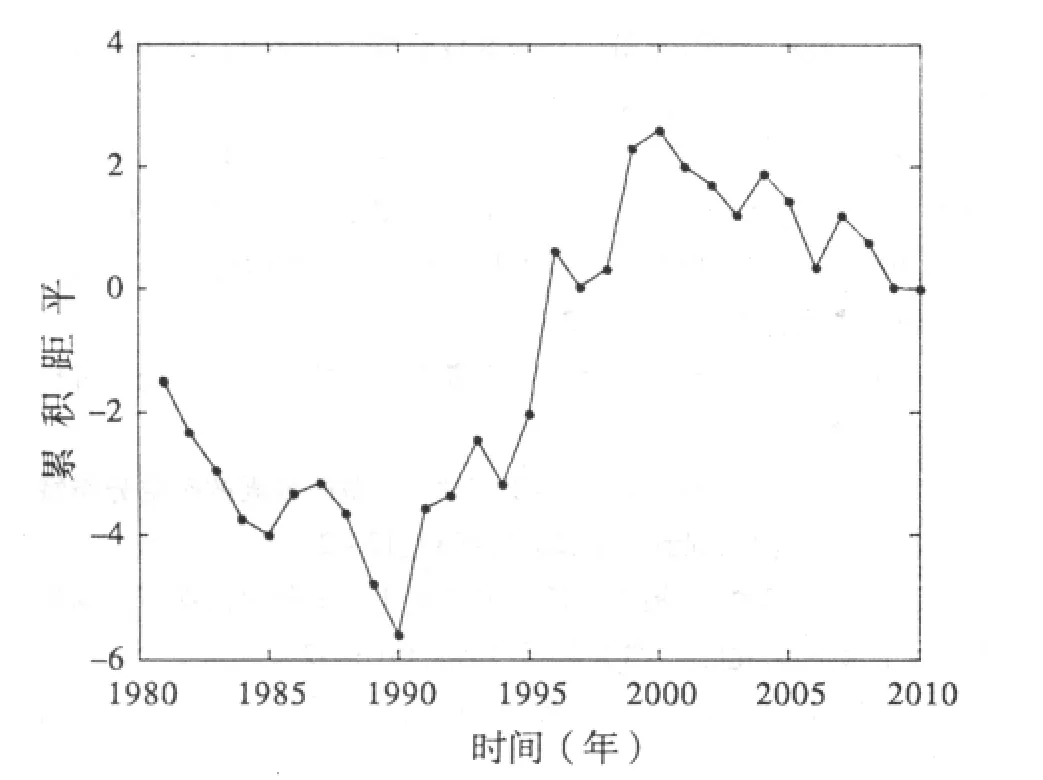

4.2.2 突变分析 如图7,1981—2010年6-7月贵州省暴雨日数EOF第1模态时间序列的累积距平具有明显的阶段性变化特征。在1981—1990年总体上距平值为负,呈下降趋势;1991—2000年总体上距平值为正,呈上升趋势;2001—2009年总体上距平值为负,呈下降趋势。

对1981—2010年6-7月贵州省暴雨站日数各阶段进行统计分析(表1),可以看出,贵州省6-7月暴雨站日数距平百分率最小值出现在1981—1990年间,最大值出现在1991—2000年间,2个时段暴雨站日数距平百分率相差达43%,3个时期的暴雨站日数变化趋势呈“降—升—降”。

通过上述趋势分析与对比,1981—2010年6-7月贵州省暴雨日数EOF第一模态时间序列的变化趋势与观测的暴雨站日数时间序列的变化趋势在1981—1990年、1991—2000年和2001—2010年3个时段一致,呈“降—升—降”。

4.2.3 突变检验 通过以上对1981—2010年6-7月贵州省暴雨日数的周期、趋势分析得知,20世纪90年代是暴雨多发期,且具有显著的3~5 a年际变化。

图7 1981-2010年6-7月贵州省暴雨日PC1数累积距平

表1 1981—2010年6-7月贵州省暴雨站日数统计

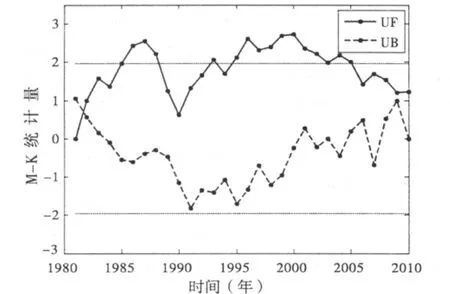

为了清楚说明暴雨日数的趋势变化,采用MK非参数统计检验方法(简记M-K检验),对1981—2010年6-7月贵州省暴雨站日数EOF第1模态时间序列数进行突变检验,以检验其发生突变的时间。如图8,UF线与UB线在20世纪80年代初相交于信度0.05的临界值内;UF线在1991—2000年之间呈持续上升趋势,且在1993、1995、1996、1997、1998、1999和2000年突破临界值,表明全省暴雨站日数在该时期上升趋势明显;UF线在2001年后持续减小,表明进入21世纪后暴雨站日数呈下降趋势。即1981—2010年6-7月全省暴雨站日数不存在明显的突变点,但在20世纪90年代呈明显的增多趋势,进入21世纪后,持续减小,与上节分析的趋势变化一致。

图8 1981—2010年6-7月贵州省暴雨站日数PC1的M-K检验(实线:UF线;虚线:UB线;点线:0.05信度线)

5 主要结论

通过对1981—2010年28 a贵州省夏季6-7月83站降水量和暴雨日数观测数据的初步分析,得到以下结论:

①贵州省6-7月暴雨站日数的空间分布存在3个暴雨多发区和2条暴雨少发带,暴雨日数范围最广、强度最大的区域位于该省西南部,中心位置在六枝、晴隆和镇宁附近;暴雨日数时间序列的变化在20世纪90年代是偏多时期,20世纪80年代和21世纪初至今是偏少时期。

②贵州省6-7月暴雨日数年际变率的空间分布同样存在3个变率大值区域,位置与气候态一致,但强度最大的区域位于该省南部,最大值位于都匀站。

③贵州省6-7月暴雨日数EOF第1模态占前5模态的22.5%,其空间分布型是省的西北部地区与全省大部分地区变化呈反位相变化,即西北部暴雨日数偏少时,全省大部分地区一致暴雨日数偏多;西北部暴雨日数偏多时,全省大部分地区一致暴雨日数偏少。第1模态时间序列在20世纪90年代正位相震荡频率最高、幅度最大,与气候态暴雨日数距平时间序列的变化一致,相关系数达0.98,通过信度0.01的检验。

④对6-7月贵州省暴雨日数EOF第1模态时间序列进行小波分析,得到暴雨日数在20世纪90年代存在显著的3~5 a年际震荡,通过信度0.05的检验,并与观测的暴雨日数变化趋势一致。

⑤对6-7月贵州省暴雨日数EOF第1模态时间序列进行累积距平分析,发现暴雨日数的变化趋势总体分为3个时段:1982—1990年、1991—2000年和2001—2009年,3个时段的累积距平值分别为-4.6、7.7和-3.1,变化趋势呈“降—升—降”。

⑥对6-7月贵州省暴雨日数EOF第一模态时间序列进行M-K突变检验,没有发现突变点;但在20世纪80年代变化趋势呈“先升后降”;在20世纪90年代上升趋势显著,通过信度0.05的检验;从21世纪初开始呈下降趋势。

[1] IPCC.Summary for Policymakers of the Synthesis Report of the IPCC Fourth Assessment Report[M].Cambridge,UK:Cambridge University Press,2007:8-9.

[2] 江志红,丁裕国,等.21世纪中国极端降水事件预估[J].气候变化研究进展,2007,3(4):202-207.

[3] 丁一汇,蔡则怡,等.1975年8月上旬河南特大暴雨的研究[J].大气科学,1978,2(3):276-289.

[4] 李翠金.中国暴雨洪涝灾害的统计分析[J].灾害学,1996,11(1):59-63.

[5] 张顺利,陶诗言,等.1998年夏季中国暴雨洪涝灾害的气象水文特征[J].应用气象学报,2001,12(4):442-457.

[6] 黄少妮,黄菲,等.中国雨季降水主模态季节演变的时空特征[J].中国海洋大学学报,2009,39(6):1158-1164.

[7] 吴林,覃峥嵘,等.华南区域季节性降水的差异分析[J].气象研究与应用,2009,30(3):5-7.

[8] 赵宁坤,孙俊奎,等.云南省雨季降水量变化的区域特征分析[J].云南大学学报(自然科学版),2009,31(6):592-599.

[9] 张艳梅,江志红,等.贵州夏季暴雨的气候特征[J].气候变化研究进展,2008,4(3):182-185.

[10] 卢璐,杨静.贵州夏季大暴雨天气的时空分布特征分析[J].贵州气象,2009,33(3):9-11.

[11] 卢瑞荆,樊兰峰.1961-2008年贵州暴雨的时空分布特征分析[J].沙漠与绿洲气象,2010,4(3):17-21.

[12] 寿绍文,王祖锋.1991年7月上旬贵州地区暴雨过程物理机制的诊断研究[J].气象科学,1998,18(3):231-238.

[13] 伍红雨.“5·13”贵州暴雨天气过分析[J].贵州气象,2002,26(4):25-27.

[14] 伍红雨,黄红,等.西南地区东部一次大暴雨的中尺度数值模拟[J].气象科学,2008,28(5):494-501.

[15] 许可,杜小玲,等.2007-07-26贵州大暴雨天气诊断分析[J].贵州气象,2008,32(5):12-15.

[16] 周治黔,乔琪,等.2008-07-21贵州暴雨过程成因分析[J].贵州气象,2008,32(5):18-20.

[17] 胡基福.气象统计原理与方法[M].青岛:中国青岛海洋大学出版社,1996.

[18] 魏凤英.现代气候统计诊断与预测技术[M].北京:气象出版社,2007.

[19] 王朝文,张玉环.贵州省农业气候区划[M].贵阳:贵州人民出版社,1989.

Climatic characteristics of rainstorms in main flood seasons of GuiZhou

BAI Hui1,CHEN Zhen-hong2,LI Chang-bo3,LIANG Xing-hua3

(1.Guizhou Bureau of Meteorology,Guizhou Guiyang 550002;2.Anshun Bureau of Meteorology,Guizhou Anshun 562100;3.Puding Bureau of Meteorology,Guizhou Puding 562100)

Based on the monthly precipitation and the rainstorm days data at 84 ground meteorological observation stations in Guizhou during 1981~2010,this paper uses compose,variance and EOF for analysising the spatial and temporal distribution from June to July in Guizhou,and then using the wavelet analysis,trend analysis and mutation test for discussing climatic characteristics of the rainstorm days data from June to July in Guizhou.The results show that:there is a consistent spatial and temporal distribution between the rainstorm days and precipitation,and the rainstorm account the amount of precipitation for the major present from June to July in Guizhou in recently 30 years.The spatial distribution has the characteristics which contain three heavy rainstorms centers and two stormprone areas.The heaviest rainstorm centers locate in the southwestern Guizhou,around the Liuzhi,Qinglong and Zhenning.The change of the rainstorm days is a more period in 1990’s and a less period in 1980’s and 2000’.The time series of EOF mode1 has the significant 3~5 a interannual period.The trend has three stages(1981~1990,1991~2000 and 2001~2010),which shows was down-up-down changes,and has no mutation point.

rainstorm;climatic characteristics;Guizhou

P468.0+24

A

2011-04-06

白慧(1984—),女,助工,主要从事气候诊断及短期气候预测工作。

1003-6598(2012)03-0001-06