基于三维图像解析的篮球投篮技术生物力学分析

2012-09-28袁同春柴业宏

徐 艳, 袁同春, 柴业宏

(合肥工业大学 体育部,安徽 合肥 230009)

投篮命中率是决定篮球比赛胜负的关键因素,提高投篮技术对运动员提高竞技水平至关重要。当今高水平竞技体育的训练和竞赛中,科学化的程度越来越高。作为竞技体育项目,篮球竞技水平的提高在很大程度上也要依赖于相关先进科学技术手段的发展和应用。因此,密切结合运动实践,充分运用现代科技手段,深入开展篮球教学与训练过程中的科研攻关将是提高我国篮球运动员竞技水平的必由之路。

1 研究对象与方法

本文以我国国家男子篮球队队员为研究对象,右手单手肩上投篮动作为例。

研究方法如下:

(1)三维录像及解析。采用JVC9800专业高速摄像机进行拍摄,拍摄频率为50Hz,三维标定框架的尺寸为2.5m,能较好地使整个动作范围位于框架标定空间内。对比赛过程全程拍摄,记录投篮成功的投篮动作和投篮后动作,并在两维空间内记录每个位置上投篮时的动作结构特征。依据对录像的反复观察和投篮实验时的现场评论,选取运动员投篮最好的一次,运用生物力学三维图像解析系统进行解析,采用低通数字滤波法进行平滑,滤波频率等于8,放大成技术图片,得到运动员投篮时的关键技术参数。

膝关节动作如图1所示。持球、出手瞬间动作如图2所示。

图1 投篮时膝关节的动作

图2 持球与出手瞬间动作

(2)运动生物力学分析法。人体运动是非常复杂的,运动生物力学从力学角度和生物学角度来研究体育运动过程中人体的机械运动规律和特点,结合生物学规律,用获得的数据进行综合分析,从而得到较为可观的真实的结论[1]。

2 结果与分析

2.1 下肢主要关节运动特征对投篮的影响

2.1.1 屈膝下蹲动作特征及其影响

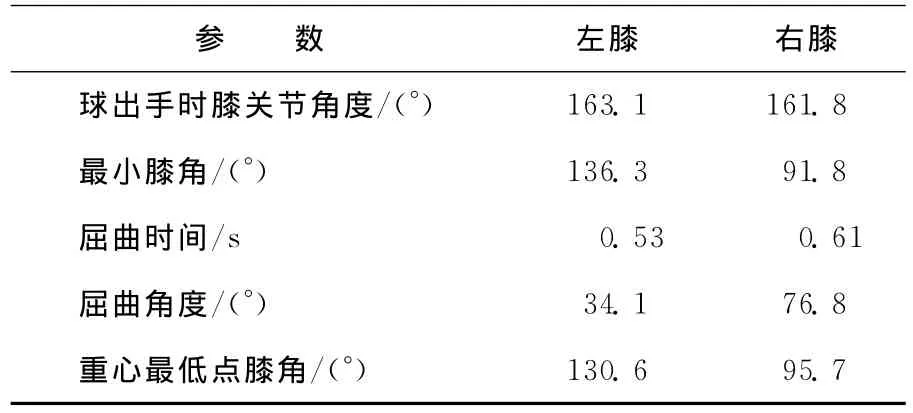

根据解剖学和力学原理的分析,正确的基本站立姿势是:两脚左、右或前后开立,与肩同宽,右脚在前,膝关节放松略微弯曲,上体略前倾,右手掌心于右肩上向前上方持球,左手扶球,右肘关节自然下垂,使伸臂肌略被拉长,贮备了弹性势能。面向球篮,颈肌放松,身体重心在两脚之间,这种基本站立姿势,每个环节向上伸展所产生的惯性力都能作用在总重心所落的支撑面内[2]。屈膝下蹲动作是通过下肢伸肌群离心收缩状态下的拉伸,增加投篮时球运行的距离,为投篮动作提供良好的身体姿势和用力状态。通过三维图像解析技术,比较运动员投篮时的膝关节曲膝角度与投篮距离的对应关系,发现运动员投篮时球出手瞬间左膝最大屈曲角度为163.1°,右膝最大屈曲角度为161.8°,同时屈膝蹬地时重心最低点膝角左膝为130.6°,右膝为95.7°时可以获得最佳的投篮距离。从生物力学分析的角度可知,膝关节屈曲过大,会给伸肌群过大负荷,影响伸膝的速度与身体其他环节的配合;屈膝过小又不能充分拉长伸膝肌群,影响弹性势能的储备,进而影响伸膝力量,使身体不能获得较好的垂直速度。统计表明运动员左、右膝关节膝角变化幅度分别为163°和162°时运动员可以获得最佳的身体发力状态,同时也可为配合完成上肢动作做充分的准备。由于每位运动员的身体素质和身高不同,不同的运动员最佳膝关节的屈曲角度和身体的下蹲深度也会略有不同,但是科学掌握膝关节屈曲角度范围将为运动员的基本动作的训练提供科学的依据。膝关节屈曲角度情况见表1所列。

表1 膝关节屈曲角度情况

2.1.2 膝关节蹬伸动作特征及其影响

膝关节蹬伸的直接作用是使身体向上加速,辅助上肢发力完成投篮动作。统计数据表明投篮时左右膝关节的平均角速度为26.6rad/s和94.7rad/s,左右膝平均蹬伸幅度为29.3°和76.2°时,运动员身体可处于最佳的发力状态(参见图1b)。此时,右膝的平均角速度和蹬伸幅度是左膝的近3倍,左右膝关节的平均角速度和蹬伸幅度差异较大,可见运动员的蹬伸用力主要是依靠右腿伸肌群的快速收缩实现。

根据运动学原理分析可知,在运动员保持相同的投篮动作节奏时,由于身体在脚蹬伸离地后只受到重力的外力作用,所以身体重心在脚蹬离地面时的高度和垂直上升速度将决定重心在竖直方向上的运动轨迹,会影响到球出手时的高度,这将直接影响球的飞行轨迹和投篮命中率。

2.2 投篮手部运动特征对投篮的影响

2.2.1 投篮持球阶段

规范的投篮手部动作应由以下几个部分有机衔接构成(参见图2a):肘关节内收,抬上臂伸肘投球做肱三头肌预先拉长,正对篮,手持球于肩上,肘关节的移动路线应当垂直向上,球处于近支撑,肩、肘、腕、指、球同在一个平面内,投篮用力的顺序性都是通过由下而上、依次传递的形式进行的[3]。因而,投球出手时,运动员下肢蹬地的力量、腰腹力量和上肢力量借助人体机械链条的传递,通过腕部下压,最后食指作用于球体的前下部而产生,这种自下而上传递性的用力过程中,要求投篮臂迅速充分伸直,这样才能获得最佳的投篮弧线。

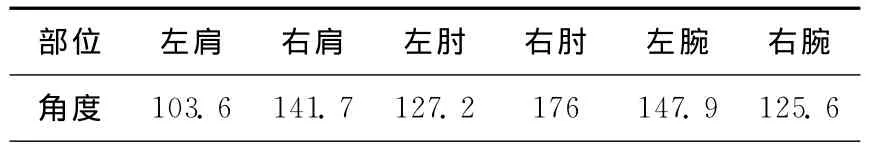

球出手后,在空中飞行过程中受重力影响,其运行轨道形成一条抛物线。由运动学原理可知,球在水平方向上做速度大小为v0cosθ的匀速直线运动,垂直方向上做初速度为v0sinθ的竖直上抛运动。篮球飞行过程中的运动学方程为:

其中,v0、θ分别为篮球的初速度和出手角度;H为篮框高度,H=3.05m;h1为出手高度;S为篮球的飞行距离;g为重力加速度。

篮球的飞行距离同出手角度、速度、高度等因素均密切相关。联立(1)式、(2)式可得:

利用(3)式对篮球的空中飞行距离与投篮出手速度和出手角度的依赖关系进行数值计算。篮球在不同初速度的条件下,空中飞行距离S对出手角度θ的依赖关系如图3所示。

图3 篮球飞行距离随投篮出手角度θ的变化曲线

计算结果显示在出手速度固定的条件下,投篮过程中球的飞行距离S随出手速度的增加而增加,即S与v0成正相关;若出手速度恒定,球的飞行距离随着出手角度的增加先增加后减小,当出手角度约为45°时球的飞行距离最长。因此要使投篮距离变远,应当提高出手速度,必须增加上肢对球的作用力。此外,球体的抛物线所构成的面必然与持球平面一致,整个动作都要求在人体的矢状面内完成,这样使身体各环节运动统一在矢状面的屈伸中,并且为每个关节运动的原动肌肉活动和关节运动的一致性提供有力条件[4]。球出手时主要通过手指拨球速度的快慢调整水平速度大小,使球飞行距离合适。通过球指分离时机的控制调整初始速度的方向,使球飞行抛物线的高度恰当。手指朝球飞行抛物线的切线方向拨球,可使球产生向正后方旋转,球的旋转是决定投篮准确性的一个因素,球的旋转能减小空气阻力干扰,使球的路线更加稳定,进而提高命中率[1]。

此外,还计算了篮球空中飞行距离S随篮球出手角度θ和出手高度h1的依赖关系,结果如图4所示。计算结果显示投篮出手角度和出手高度均对篮球的飞行距离产生较大的影响。图4a表明篮球的飞行距离随着出手角度的增加先增加后减小,当出手角度约为42°时球的飞行距离最长,此时对应最远的投篮距离;由图4b可以看出,在出手角度小于60°的条件下,若出手角度固定,篮球的飞行距离随运动员身高的增加而减小,因此对于身材较高的运动员定点投篮时应当适当增加投篮的出手角度。因此,要求运动员基于上述理论分析结果,训练过程中仔细体会以上2个因素对篮球飞行距离的影响,即可实现对投篮距离的精准控制,从而提高投篮命中率。

图4 篮球飞行距离随θ、h1的变化曲线

2.2.2 投篮出手阶段

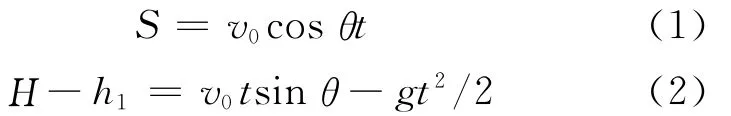

充分伸展投篮的手臂,能使球离手前对球的控制时间长,有利于控制球的飞行,并提高出手点。投篮臂的充分伸直也正是增加了对球的作用时间t。由公式S=at2/2和v=at可得v=2S/t,可见球的出手速度(v)与对球的作用距离(S)成正比,与对球的作用时间(t)成反比。统计显示,投篮时投篮臂迅速充分地伸直,球出手瞬间右肘关节角度接近直线,使对球的工作距离(S)达到最大值,有利于对球的控制,提高了出球点。由于对球的工作距离一定,迅速地伸直手臂,以最短时间通过一定的距离,提高了投篮的动作速度。球出手瞬间各主要关节角度见表2所列。

表2 球出手瞬间各主要关节角度 (°)

出手角度是衡量投篮技术质量的重要指标。在出手过程中,要使身体保持稳定状态,为投篮出手建立一个最佳的力学条件。中远距离投篮时,弧度过低就会造成触篮圈反弹,因此投出的球弧度越高,球在入篮时的角度就越大,球的命中率就会提高。最佳的出手角度应为手臂与地面水平面的夹角在45°~50°,球在入篮时的角度约为50°~55°[5]。此时,运动生物力学所对应的球出手瞬间右肩关节角度为141.7°。近距离投篮时,出手角度就应相应增大。此外,在一定范围内,投篮出手点越高可使投篮的质量提高。

2.3 上、下肢配合的运动特征对投篮的影响

投篮时,运动员上、下肢动作的有机衔接与配合是完成高质量投篮动作的重要前提。由运动生物力学基本原理可知,在下肢快速蹬伸时,通过屈肘动作来降低球的高度,一方面使投篮动作的工作距离增大;另一方面预先强烈的拉伸作为后进动作的主动肌。屈膝、展体、伸臂3个动作环节在骨骼肌的收缩作用和骨杠杆的放大作用下,使篮球垂直向上运动了一段距离,获得一个向上速度[6]。为使球出手后有一定的抛物线弧度,当球离手瞬间,整个躯干要做到充分伸展使其具有较高的出手点。这样就会使肩韧带和肱骨向前上运动的肌肉收缩加快而有力,位于肩关节远侧端的手指就可获得较大的加速度,从而产生一个向前上方的有效推投动作,即可有效增强球出手时的力量[7]。上述运动生物力学的分析表明,加强对运动员投篮时上、下肢动作的协调性训练,将为提高运动员投篮时的控球能力、完成高质量的投篮动作提供有力的保障。

3 结论与建议

研究发现,如果通过加大近距离投篮练习的强度,而近距离投篮命中率仍然不高,即使远距离投篮得分,动作技术也不会稳定;应适当加强腰腹部力量、上肢力量和手指力量的训练,增加投篮时腰腹部及上肢的肌肉弹性势能储备,从而控制球的方位和球出手时机;科学的投篮技术不应过多地依靠上肢关节加速,应加强下肢的蹬伸力量,提高弹跳力,在保证球出手动作准确性的前提下提高出手点的高度,进而提高投篮命中率。由于下肢的疲劳程度会随着比赛时间推移而增加,在跳起高度及速度下降的情况下,应该适当加大上肢力量的比例,以保证投篮时的速度、角度与起跳高度相适应,保证这三者之间的平衡是投篮命中的关键[8]。此外在长期的训练过程中应根据运动员本人特点和比赛中实际状况,同时根据比赛进程中体力消耗情况,适时调整个人的投篮角度、出手速度及出手点高度,形成适合自己的技术风格。

[1]《运动生物力学》编写组.运动生物力学[M].北京:高等教育出版社,2000:54.

[2]球类编写组.篮球[M].北京:高等教育出版社,1996:98-102.

[3]张树安.单手肩上投篮肘的生物力学分析[J].辽宁师范大学学报:自然科学版,2001,24(12):411-414.

[4]刘鲁君.上肢对跳起单手肩上投篮出手速度的作用与影响[J].山东师范大学学报:自然科学版,2007,22(6):141-142.

[5]张 峡,李惟英.投空心篮出手速度与出手角度的生物力学分析[J].华中师范大学学报:自然科学版,1999,33(12):619-622.

[6]王志祥.关于篮球跳投技术出手时间问题的研究[J].北京体育大学学报,2004,27(5):68-69.

[7]王克海,王嵊海.动量矩定理及动量矩守恒定律在篮球投篮技术动作中的应用[J].山东体育科技,2001(6):15-17.

[8]柴业宏.数字图像处理技术对影响投篮命中相关因素的分析[J].合肥工业大学学报:自然科学版,2007,30(12):1607-1609.