高家沟泥石流和深溪沟泥石流灾害特征*

2012-09-27郭晓军向灵芝周小军杨伟

郭晓军,向灵芝,2,周小军,2,杨伟,2

(1.中国科学院山地灾害与地表过程重点实验室/中国科学院·水利部成都山地灾害与环境研究所,四川成都610041;2.中国科学院研究生院,北京100049)

高家沟泥石流和深溪沟泥石流灾害特征*

郭晓军1,向灵芝1,2,周小军1,2,杨伟1,2

(1.中国科学院山地灾害与地表过程重点实验室/中国科学院·水利部成都山地灾害与环境研究所,四川成都610041;2.中国科学院研究生院,北京100049)

汶川地震之后,泥石流成为灾区最为严重的灾害类型之一,直接影响到灾后重建和灾区人民的生命财产安全。对汶川地震灾区7月初群发性泥石流进行野外考察,重点分析了高家沟和深溪沟两条泥石流的成因和特征。高家沟为由滑坡崩塌体引起的土力类粘性泥石流,容重约为2.07 g/cm3,总量超过30万m3,分三次间歇性汇入主河,并堵断1/2河道,迫使岷江持续冲刷对岸路基,损毁213国道长达400 m;深溪沟为山洪冲刷河道引起的水力类稀性泥石流,容重约在1.44~1.58 g/cm3之间,流量约在160~180 m3/s之间。对不同的泥石流沟应采用不同的防灾减灾措施,可有效降低泥石流灾害对人民生命财产的威胁。

泥石流;山洪;沟床比降;沟道起动;汶川地震灾区

0 引言

汶川地震导致大量的松散固体物质的产生,为泥石流形成创造了丰富的物质条件,地震之后几年的降雨期间,汶川地震区出现了高频群发性泥石流,导致大量人员伤亡和基础设施损坏,对灾区城镇、村庄以及各种交通设施、水利水电设施、通讯设施、旅游风景区等都造成了极为严重的破坏。例如,岷江右岸的磨子沟在2008年雨季共计暴发了6次泥石流,冲毁沟口的213国道桥梁,淤埋国道80 m,还一度堵断岷江干流,形成长15 m,高约20 m的堰塞坝,回水淹没上游的一碗水村,迫使灾民搬迁[1]。2010年8月,灾区再次群发泥石流,都江堰龙溪河流域有27条沟谷同时暴发泥石流,虽未造成大量的人员伤亡,大量的泥沙淤积在河道中,抬高河床,将龙池镇至猪槽沟约10 km的龙溪河道淤高4~7 m,沿河两岸新修的旅游设施与建筑物几乎全部被毁,给灾后重建带来了严重的影响。崔鹏等人曾预言灾区泥石流已经进入了泥石流的活跃期,将持续10~20 年[2-4]。

2011年雨季伊始,汶川地震灾区已经多处暴发泥石流,其中7月3日高家沟泥石流挤压岷江河道,致使河流冲毁213国道路基,阻断通往汶川县城的交通生命线;卧龙国家级自然保护区管理局境内遭受暴雨,河水猛涨致交通、通信、电力中断,泥石流、山体滑坡等次生灾害多处发生,共造成6 000余人受困,形成了耿达电站、耿达乡、研究中心、卧龙镇等“孤岛”;理县、小金县多处发生泥石流,阻断国道317线,山洪、泥石流等次生灾害迫使近万名群众转移。

目前汶川地震灾区各沟的泥石流整体处于活跃期,地形、物源具备,在持续降雨或短时高强度暴雨诱发下,泥石流极易再次暴发[2-4]。现场调查表明,在2011年7月1日-7月3日强降雨的冲击下,各沟发生泥石流的成因和性质各有不同,本文以汶川县境内高家沟和都江堰虹口乡境内深溪沟为例,研究泥石流基本特征和成因,并提出相应的对策建议,为灾区泥石流的研究做出贡献。

1 高家沟泥石流

1.1 研究区概况

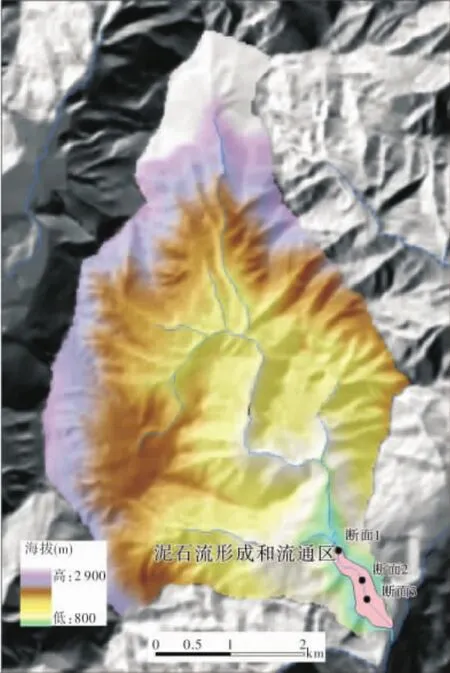

高家沟是岷江右岸的一条支沟,位于都汶公路中段,地处岷江上游河谷,沟内新构造运动活跃,活动断裂构造变形复杂,岩性主要是花岗岩。高家沟位于川西多雨区和干旱河谷的过渡地带,往南的映秀、漩口和紫坪铺河谷地带,属山地亚热带湿润季风气候区,属川西多雨中心,年降雨量达1 200 mm左右;以北的绵篪、威州镇河谷地带属于暖温带大陆性半干旱季风气候区,气候干燥,降水量少而集中,年降水量约500 mm左右,且以暴雨为主。高家沟流域面积约3.60 km2,沟长约2.86 km,流域内最高海拔2 858 m,沟口海拔1 020 m,平均坡度为427.4‰,泥石流流通区沟床比降约为184.5‰。

1.2 泥石流成因

(1)物源条件

受地震的影响,高家沟内崩塌、滑坡较为发育,是本次泥石流物质的主要来源。另外,据调查,自从2008年汶川地震以后,高家沟及其支沟每年都会暴发泥石流,但都不曾形成大规模的冲积物冲出沟口,因此流通区内堆积了大量的固体物质,也为本次泥石流提供了部分物源。

(2)地形条件

高家沟主沟和此次暴发泥石流的支沟沟谷形态呈漏斗型(图1,图2),上游宽阔,下游束窄,此种地形较易汇集上游水土,在下游形成大规模泥石流。该流域山体陡峻,源区平均坡度均超过500‰,沟床比降约为460.4‰,进入高家沟主沟之后,流通区的沟床比降为184.5%,为泥石流提供有利的动力条件。另外,本次暴发泥石流的支沟距离沟口和岷江河道仅约700 m,减少了流量和动力的沿程损失。

图1 2011年7月3日高家沟泥石流示意图

图2 高家沟支沟泥石流

(3)水源条件

具备丰富的固体物质与有利的地形条件后,强降雨是泥石流最重要的触发因子。参考距离高家沟较近的绵篪镇、渔子溪和映秀镇等雨量站雨量资料,本轮降雨从2011年7月1日开始,到7月3日泥石流暴发前的累计前期降雨充沛,如渔子溪和映秀站资料均显示,到泥石流暴发前,累积降雨量都超过100 mm。该流域面积较小,坡度较大,受这些自然条件的影响,降雨迅速汇流。

1.3 泥石流形成过程与性质

(1)从2011年7月1日开始,都汶公路段遭受强降雨,至7月3日晚上22:00左右,本区累积降雨量已超过100 mm,在丰沛的前期降雨和本次降雨的诱发下,高家沟支沟内发生大规模崩塌、滑坡,形成泥石流,因此,本次泥石流是由崩塌、滑坡引起的土力类泥石流。本次暴发泥石流的支沟内平均坡度大、沟床比降大、距离高家沟流域出口近,受这些地形条件的影响,泥石流迅速汇流,并快速冲出沟口,汇入岷江。

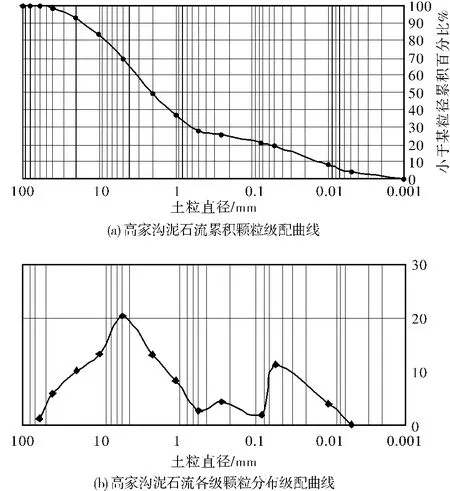

(2)沟内流通区的沟床比降超过180‰,这造成泥石流的速度和冲击力极大,泥石流的搬运能力惊人,长径超过3 m的巨石在堆积扇上缘和沟道下游比比皆是(图3),图4所示为本次泥石流的颗粒级配曲线,从图中可以看出,泥石流的颗粒级配分布曲线“两头大,中间小”,呈典型的双峰型,d>2 mm的颗粒占50.2%,d<0.05 mm的颗粒占18.9%,粗细颗粒相差悬殊,结合泥石流现场调查,确定本次泥石流为高容重粘性泥石流。泥石流的容重采用式(1)来计算[5],计算结果为2.07 g/cm3。

式中:γD表示计算的泥石流容重,单位为g/cm3;P0.05表示小于0.05mm的细颗粒的百分含量,此处用小数表示;P2表示大于2 mm的粗颗粒的百分含量,用小数表示;γV表示粘性泥石流的均值容重,取2.0 g/cm3;γ0表示泥石流的最小容重,取1.5 g/cm3。

图3 高家沟泥石流中的大石块

(3)通过形态调查法[6]计算分析,在沟口断面,本次泥石流的峰值流量约为273m3/s,最大流速为12.07 m/s。泥石流从7月3日22:00左右开始,至7月4日04:00结束,分三次呈间歇性汇向岷江,形成长约250 m,宽约400 m,平均高度约5~6 m的堆积扇,并持续挤压河道,使得岷江持续冲刷左岸路基,最终毁坏213国道路基长达400 m,中断交通16 d。

图4 高家沟泥石流颗粒级配曲线

(4)受汶川地震的影响,高家沟内崩塌、滑坡、不稳定边坡较为发育,地震之后,每年都会暴发泥石流,仍属于降雨控制型泥石流沟,因此,在强降雨的冲击下,主沟或者支沟极易再次暴发泥石流。另外,泥石流沿着高家沟左侧沟道汇入岷江,并持续冲刷沟道,带走大量沟床固体物质,而右侧河道中固体物质依然存在在下一次强降雨中起动的可能性(图5),据估计,该沟流通区(图1)面积约为0.85 km2,固体储量超过50万m3。

2 深溪沟泥石流

2.1 研究区概况

深溪沟位于四川省都江堰市虹口乡,沟口地理坐标 103°37'39.362″E,31°5'35.557″N,是岷江支流白沙河右岸的一条支沟。深溪沟位于龙门山构造带中南段,地质构造复杂,沟内出露的岩性主要是中元古代花岗岩,部分地区出露有震旦系的灰岩、粉砂岩和砂砾岩。流域面积约23.3 km2,主沟长度约10.35 km,最高海拔2 900 m,沟口海拔890 m,相对落差达2 010 m。本研究区内降雨充沛,多年平均降水量超过1 200 mm,但季节分配不均。从2011年6月30日起,都江堰虹口乡遭受长时间降雨,7月1日,深溪沟暴发大规模山洪,进而引发泥石流(图6,图7,图8)。山洪泥石流多处中断、毁坏沟内道路,迫使大量群众转移,严重威胁当地人民的生活。

图5 高家沟沟口

图6 深溪沟泥石流示意图

图7 沟内被冲倒的电线杆

图8 沟内原来的道路变成现在的河道

2.2 泥石流成因

(1)物源条件

汶川地震造成在坡面上产生大量的固体松散物质,在强降雨的作用下,多次形成泥石流,如2010年8月14日强降雨造成该沟大规模泥石流。由于沟道较长,因此以前的泥石流沿程堆积,经过洪水和雨水冲刷,形成以粒径大于2 mm的颗粒为主的沿途堆积物,这些固体物质是本次泥石流的主要固体物质来源。

(2)地形条件

深溪沟流域平均坡度约293.5‰,流域上游平均坡度达431.5‰,清水汇流区面积为20.16 km2,流通区的平均沟床比降约为64.8‰。

2.3 泥石流性质与形成过程

2008年地震之后,深溪沟曾多次暴发泥石流,在沟道内遗留了大量的固体松散物质。根据野外实地考察和当地群众反应,7月1日,在强降雨作用下,深溪沟流域形成山洪,进入流通区之后带走沿途丰富的固体物质,进而形成泥石流,所以本次泥石流为水力类的稀性泥石流。

为了详细说明本次泥石流的形成及运动过程,在沟内选择三个典型断面进行测量(断面形状见图9),分别确定山洪和泥石流的过流量,同时通过计算来确定泥石流的容重和泥石流的性质。示意图见图9。

断面1:

断面2:

断面3:

图9 深溪沟断面示意图

断面1位于清水汇流区末端,断面1以下无径流汇入,断面2和断面3位于泥石流流通区,根据当地群众提供的信息,断面1为山洪断面,断面2和断面3为泥石流断面,因此,对断面1用水力学公式进行流速计算,而对断面2和断面3,选择铁道第三勘察设计院集团有限公司[7-9]的稀性泥石流流速经验公式(式(2))来计算本次泥石流的流速和流量,对于稀性泥石流暴发之后的野外调查来说,很难准确估计固体颗粒的体积浓度Sv,因此分别计算体积浓度Sv为0.2、0.3、0.4时本次泥石流的流速和流量。

式中:h为水深(m);J为沟床比降;a是修正系数,可以用表1查出,计算结果为:断面1流速Uc=12 m/s,洪峰流量为120 m3/s;断面2和断面3流速和流量见表2。

表1 泥石流体积比浓度Sv与修正系数a的关系

表2 深溪沟不同体积比浓度下的流速和流量

由表2中流量计算结果再反求固体浓度,结果表明,在在0.2~0.3之间时,反求的结果与假设的结果相符。因此,可确定本次泥石流是由山洪冲刷沟道内固体物质形成的水力类稀性泥石流,固体物质体积浓度在0.2~0.3之间,泥石流流速在5~6 m/s之间,流量在160~180 m3/s之间,密度在1.44~1.58 g/cm3之间。另外,本次泥石流之后,沟道内依然有大量的固体松散物质存在,据估计,深溪沟沟道内流通区面积约为3.14 km2,动土储量超过60万m3。

3 泥石流防治建议

对于灾区泥石流沟来说,防治工程的作用显著,2010年8月,都江堰市龙池镇27条泥石流沟群发,使主沟内房屋几乎全部被毁坏,重创当地旅游业,泥石流在沟口形成了大规模的堆积扇区,淤积至龙溪河口,导致沟口处多户居民房屋严重损毁,大量群众被转移,造成了重大的经济损失。2011年在强降雨的影响下,山洪危害依旧巨大,冲毁南苑桥,但在防治工程的作用下,几乎无泥石流暴发。

依据泥石流的危险性和被保护对象的重要程度,建议对不同的流域采用不同的减灾防灾方案。如,对于深溪沟等以沟道物质起动为特点的流域,在河床内修建谷坊坝,抬高河床,降低沟床比降即可减缓泥石流灾害。对于高家沟这种面积小,坡降大,崩塌、滑坡丰富的流域,除了应在泥石流流通区和物源区修建谷坊坝以控制物源,稳定沟床意外,还应该在在沟口采用排导措施,以规范泥石流流向,减小泥石流沟与主沟的入汇角,避免堵河。

4 结论

在分析高家沟泥石流流域特征和形成条件的基础上,重点对泥石流的容重、流量和形成过程进行分析:

(1)高家沟泥石流为丰富的前期降雨和当次降雨共同作用,导致支沟内发生滑坡、崩塌而引发的粘性泥石流,容重约为2.07 g/cm3,分三次间歇性汇向岷江,最大峰值流量为273 m3/s,冲出固体物质总量超过30万m3,持续挤压河道,致使岷江左侧不断冲刷,并最终冲毁213国道路基。

(2)深溪沟泥石流为山洪冲刷沟道内固体物质而形成的稀性泥石流,泥石流流速在5~6 m/s之间,容重在1.44~1.58 g/cm3之间,泥石流流量约在160~180 m3/s之间。

(3)高家沟内仍有大量的崩塌、滑坡和不稳定边坡,仍属于降雨控制型泥石流沟。另外,由于受地震和震后泥石流的影响,高家沟和深溪沟沟道内都有大量的松散物质,在有充足降雨的情况下,极有可能再次暴发较大的泥石流。

[1]庄建琦.汶川震后孕灾环境下泥石流形成机理试验研究[D].成都:中国科学院成都山地灾害与环境研究所,2011.

[2]崔鹏,韦方强,何思明,等.5·12汶川地震诱发的山地灾害及减灾措施[J].山地学报,2008,26(3):280-282.

[3]Cui Peng,Chen Xiaoqing,Zhu Yinyan,et al.The Wenchuan Earthquake(May 12 2008),Sichuan Province,China,and Resulting Geohazards[J].Nat Hazards,2009,DOI0.1007/s11069-009-9392-1.

[4]谢洪,钟敦伦,矫震,等.2008年汶川地震重灾区的泥石流[J].山地学报,2009,27(4):501-509.

[5]余斌.根据泥石流沉积物计算泥石流容重的方法研究[J].沉积学报,2008,26(5):789-796.

[6]国土资源部.DZ/T0220-200泥石流灾害防治工程勘查规范[S].北京:国土资源部,2006

[7]费祥俊,舒安平.泥石流运动机理与灾害防治[M].北京:清华大学出版社,2004:114-116.

[8]康志成,李焯芬,马蔼乃,等.中国泥石流研究[M].北京:科学出版社,2004:111-114.

[9]铁道部第三设计院.铁路设计手册(桥涵水文)[M].北京:人民铁道出版社,1965:90-232.

Research on the Debris Flow Hazards in Gaojia Gully and Shenxi Gully in 2011

Guo Xiaojun1,Cui Peng1,Xiang Lingzhi1,2,Zhou Xiaojun1,2and YangWei1,2

(1.Key Laboratory of Mountain Hazards and Land Surface Progress/Institute of Mountain Hazards and Environment,CAS,Chengdu 610041,China;2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)

Debris flows have become one of themost disastrous natural disasters in Wenchuan earthquake hit area since 2008,which have affected the re-construction and threatened lives and properties of local people.Field investigation on the July 3 group debris flows in 2011 ismade in this area and debris flow parameters,formation conditions and processes in Gaojia Gully and Shenxi Gully are analyzed respectively.Gaojia Gully debris flow is a gravity viscous debris flow and formed by rock avalanches and landslides in the branch gully.It rushed into Minjiang River intermittently for three times,with a density of around 2.07 g/cm3and total amountabout300 thousands cubicmeters.The debris flow blocked half of Minjiang River,squeezed it constantly and finally damaged the national highway 213 for 400 m.Shenxi Gully debris flow was induced by hydraulic non-cohesive debris flow caused bymountain torrent and its bulk density is between 1.44~1.58 g/cm3.Its discharge is between 160-180 m3/s.Taking different controlmeasures according to different debris flow characteristics can effectively reduce the threat of debris flows on people's lives and property.

debris flow;mountain torrent;slope gradient;initiation;Wenchuan earthquake

TU457

A

1000-811X(2012)03-0081-05

2012-01-17

2012-02-24

国家重点基础研究(“九七三”)项目(2011CB409902);国家自然科学基金(40801009)

郭晓军(1985-),男,山西运城人,硕士,研究实习员,主要研究方向为山地水文学和泥石流.E-mail:sblong2003@yahoo.com.cn