符号学与当代圣经批评

2012-09-27梁工

梁 工

(河南大学比较文学与比较文化研究所,河南开封475001)

符号学与当代圣经批评

梁 工

(河南大学比较文学与比较文化研究所,河南开封475001)

符号学对当代圣经批评发生了显著影响。符号的情况千差万别,研究者乃从不同角度对其分类。符号学是系统研究语言符号和非语言符号的学问,溯源于古希腊,历经长时期发展后在20世纪上半叶成为一门现代学科。莫里斯将符号研究分为语构学、语义学和语用学,它们均被用于当代圣经批评。运用格雷马斯的叙事语法分析《犹滴传》,能得出一些新鲜结论。

符号;符号学;圣经批评;叙事语法;《犹滴传》

一、符号与符号学

人们生活在一个被各种符号包围,不得不运用符号发送及接收信息的世界上。据苏联语言学家别列津(Х.М.Березин)和戈洛温(Б.Н.Головин)界定,符号(sign)是“社会信息的物质载体”。①王铭玉:《从符号学看语言符号学》,《解放军外国语学报学报》2004年第1期。这个定义规定了符号的三个特征:其一,具有物质性,能作为信息载体为人的感官所接受;其二,传递一种区别于载体本身的信息,如以十字架表示基督教信仰;其三,所传递的信息为社会大众所公认,而不只为个别人所理解。

由于符号的情况千差万别,研究者乃从不同角度对其进行分类。意大利符号学家艾柯(U.Eco)分出自然事件符号、人为目的符号、诗意表现符号三类;美国逻辑学家皮尔斯(C.S.Peirce)分出图像符号、标志符号和象征符号。王铭玉则依据符号能指与所指之间的“指谓关系”归纳出五大类:其一,征兆符号,系一类广义符号,或谓准符号,其媒介与信息之间有着天然的内在关联,如林中冒烟表明有火燃烧。其二,象征符号,系一类负载着既定文化信息的符号,那种信息为众所周知,如鸽子口衔橄榄枝的图案象征和平。其三,指一类以视觉或听觉对象为信息载体的符号,如规范交通秩序的红绿灯、古代战场上的击鼓进攻和鸣锣收兵。其四,语言符号,是一种形、音、义的统一体,构成最重要的特殊符号系统和最基本的信息交流工具。其五,替代符号,指一类替代某些事物、现象或概念的符号,如数理化中的各种专用标记。②王铭玉:《从符号学看语言符号学》,《解放军外国语学报学报》2004年第1期。

符号学是以符号为研究对象的科学,是“系统研究语言符号和非语言符号的学问”。③哈特曼:《语言与语言学辞典》,黄长著等译,上海:辞书出版社,1981年,第311页。现代符号学兴起于20世纪初期,有两个主要源头,一个在美国,以皮尔斯为代表,称符号学为sem iotics;另一个在欧洲,以索绪尔为代表,称符号学为sem iology。时至20世纪下半叶,符号学成为国际性的学术领域,为其与哲学、语言学、逻辑学的跨学科研究提供了不可或缺的理论和方法论。组建于1969年的“国际符号学协会”(International Association of Sem iotic Studies)用“符号学”指代“对任何符号系统进行的不依赖语言学的研究”,认为该学科的研究对象包括:动物交流方式、嗅觉记号、触觉交流行为(如亲吻)、音乐代码、自然语言、公式化语言,以及文化符码(如各种礼仪系统)。①U.Eco,A Theory of Semiotics.New Haven:Yale University Press,1979,pp.9-13,30.

二、符号学思想传统回眸

符号学固然兴盛于当代,其源头却能上溯到古希腊。希腊人用Semeiotikos指代因解释征兆被杀者,医生以其说明病人的体征。由此,希腊名医希波克拉底(Hippocrates)被尊为“符号学之父”。②苟志效:《符号学的由来及其发展》,《宝鸡师院学报》1993年第1期。柏拉图在《克拉底鲁》中论及事物与其名称或名字之间的关系,认为名称只是一种工具性符号,不能说明事物的本质,只能用以表示其形式,故修订或更改名称无涉于事物本身的真理性价值。亚里士多德的《诗学》和《修辞学》均涉及语言符号问题,主张对有意义符号和无意义符号加以区分。公元3世纪初的哲学家兼历史学家塞克斯都·恩披里柯(Sextus Empiricus)在其著作中提到“解释征兆者”(Sem iotician),谓之能依据所见的征兆进行推理。依其记载,斯多葛派哲人曾论及相互关联的三种东西:可指之物(what signifies)、被指之物(what is signified)和真实之物(reality),可指之物是诸如“狄翁”(Dion)的声音,被指之物是人们听到那个声音后所理解的东西,真实之物则是那个外部的存在者,比如狄翁本人。③Sextus Empiricus,Adv.Log.2.11-12.See J.G.Cook,“Semiotics”,in John H.Hayes,ed.Dictionary of Biblical Interpretation.Nashville:Abingdon Press,1999,vo1.2(K-Z),p.454.其中“可指之物”类似于现代符号理论中的“能指”,“被指之物”类似于“所指”,“真实之物”类似于“指涉”——可见早在斯多葛派哲人那里,所谓“语义三角形”就成为研究的对象。

嗣后,奥古斯丁在《论基督教教义》中对符号问题进行了相当深入的探讨。在他看来,符号是用来表示其他事物的事物;符号本身是事物,但并非每一事物都是符号;讨论事物考虑的是事物本身,讨论符号则考虑用作符号的事物所象征的东西;语词只能用作其他事物的符号。他还分别探讨了自然符号、约定俗成符号、语词符号,以及陌生符号、意义不明确符号的特征,对符号学的发展做出一些原创性的贡献。④王晓朝:《奥古斯丁对基督教释经学的重要贡献》,《圣经文学研究》第3辑,北京:人民文学出版社,2009年,第50-57页。中世纪经院哲学家曾就“唯名论”和“唯实论”的是非正误展开争论,其中唯名论认为,只有具备独特品格的事物才是实在的,名称是事物的概念,产生于事物之后。唯名论者奥卡姆(W.Occam)提出,存在于人心之外的是个别事物,存在于“心灵和语词”中的是有关那些事物的符号,不能把它们当作个体以外或先于个体事物存在的东西。这里对符号与事物的关系做出了合理解释。

在近代思想史上,洛克(J.Locke)率先使用“符号学”(semeiotik)一词,成为研究符号问题的先驱者。他在《人类理解论》中将知识分成哲学、伦理学、符号学3大类,以11章的宏篇论述作为符号的语词,涉及语言符号的性质、类型及其与思想观念的关系等。莱布尼茨(G.Leibniz)致力于数理逻辑的开创性研究,试图创造一种比自然语言更精确也更合理的通用语言,将其引入逻辑推理,以消除自然语言的不规则性。他因此在符号研究史上做出显著贡献。继之,康德在《实用人类学》中分出符号、自然符号和奇迹符号,分别予以深入分析。

三、现代符号学一瞥

如前所述,现代符号学的开创者是皮尔斯和索绪尔,他们几乎同时提出“符号科学”的概念。皮尔斯把通过符号推理获得意义的过程看作一种哲学逻辑,认为“逻辑学在一般意义上只是符号学的别名,是符号之带有必然性的或形式的学说”。⑤霍克斯:《结构主义和符号学》,瞿铁鹏译,上海:译文出版社,1987年,第126页。索绪尔在《普通语言学教程》中认为:“我们可以设想有一门研究社会中符号生命的科学,它将是社会心理学的一部分,因而也是整个心理学的一部分,我们称它为符号学。它将告诉我们符号是由什么构成的,受什么规律支配。”⑥索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,北京:商务印书馆,1980年,第38页。相比之下,皮尔斯偏重于符号的逻辑功能,索绪尔则强调了符号的社会功能。

关于符号的构成,皮尔斯指出3种成分:代表者(representation)、对象(object)和解释项(interpretant)。代表者可以是实物、感官印象或思想,能“在某些方面或以某种能力代表某种事物”;⑦C.S.Peirce,Collected Papers of C.S.Peirce,vol.2,Elementsof Logic.C.Hartshorne and P.Weiss eds.,New York:Dover Publication,INC.,1992,p.228.对象是符号所代表之物,可以是某种实体,如前文提到的“狄翁”,也可以是头脑中的想象物;解释项指符号在人脑中唤起的认知、心理效果或思想,三者构成三位一体的关系。索绪尔则割裂符号与外部世界的联系,主张符号仅仅由“能指”(signifier)和“所指”(signified)构成,“能指”是那个由音响或书写体现的符号,“所指”是能指代表的意义或概念。索绪尔自然不会忽略符号在外界中的对应物,而称之为“指涉”(reference),但由于“指涉”关系到不同时期、地域、民族的多种文化现象,涉及太多的异质成分,他便将其悬置起来,而专注于语言符号的能指和所指。至于能指和所指之间的关系,索绪尔认为是任意的或约定俗成的,例如,“羊”这个符号既能用来指羊,也能用来指牛或马,究竟指什么要依据众人的惯例。

较之符号的构成,现代符号学更关注符号发挥其功能的过程。在皮尔斯看来,这一过程乃是在三位一体关系的范畴内,代表者令解释者在其心中对对象加以解释的过程,亦即符号对解释者的认知发挥作用的过程。由于解释的本身离不开符号,这种解释又能引起另一个解释,以致符号发挥功能的过程是永无止境的。但在索绪尔那里,符号发挥功能的过程是一种静态关系,即能指(音响形象)与所指(概念)之间的关系表现为音响形象通过心理联想意指其概念的过程。为了与符号的构成相区别,在这里,索绪尔分别用signal和signification表示符号发挥功能过程中的能指和所指。①F.Saussure,Course in General Linguistics.Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2002,p.113.在上述任意性原则之后,索绪尔又提出“线性原则”,称语言符号是在时间链条上展开的,符号与符号之间只能按先后顺序组合成一条直线,并通过相互之间的联系而获得价值。

在皮尔斯和索绪尔奠定的理论基础上,罗兰·巴尔特的《符号学原理》于1964年问世,标志着现代符号学成为一门独立学科。此后数十年,符号学的观察对象从语言符号拓展到多种非语言符号,形成一系列相关研究方向。1976年艾柯出版《符号学理论》,②U.Eco,A Theory of Semiotics.Bloomington:Indiana University Press,1976.论及当时出现的多种分支学科,包括动物符号学、嗅觉符号学、味觉符号学、医学符号学、运动和动作符号学、音乐符号学、文化代码、大众传播符号学等。

关于符号研究的分类,现代学术史上最具影响力且被广泛采用的理论是由美国学者莫里斯(C.W.Morris)提出的。他在《符号、语言和行为》③C.W.Morris,Signs,Language and Behavior.Stanford,Calif.:Stanford University Press,1946,pp.217-218.(1946)一书中主张,符号涉及3方面的关系:其一,符号与符号的关系,指“符号意义的形式方面或形式意义”,简称“MF”;其二,符号与对象的关系,指“符号意义的存在方面或存在意义”,简称“ME”;其三,符号与人的关系,指“符号意义的实用方面或实用意义”,简称“MP”。符号的完整意义等于上述3方面意义的总和,即M=MF+ME+MP。与符号化过程中的这3项关系相对应,莫里斯析出3个符号学分支学科:其一,语构学(syntactics,亦译句法学),考察符号之间形式上的相互关系,而无视社会因素,无涉符号与其所指物之间的关系;其二,语义学(semantics),研究符号与从符号使用中抽象出来的意义之间的关系;其三,语用学(pragmatics),既研究符号对人的功能,也研究人对符号的创造和运用方法,涉及对符号心理学和社会学特征的探讨。莫里斯对符号发挥功能的过程做出一种行为分析,称之为某个符号(sign)在某些特定条件(或语境,context)下,使解释者(interpreter)对某个对象(指含义,signification)产生了以特定方式(即解释项,interpretant)做出反应的意向。以蜜蜂的舞蹈为例,莫里斯称那种舞蹈本身为符号,受到舞蹈影响的其他蜜蜂们为解释者,蜂箱的所在地是语境,那些蜜蜂做出反应的方式是解释项,致使蜜蜂们做出反应的原因(对食物或新蜂箱所在地的寻索)是含义。

如果说前结构主义和结构主义阶段的符号学家往往强调符号学与语言学及哲学的关系,那么,当代符号学便倾向于摆脱过分依赖语言学的局面,转而关注包括文学艺术及其他文化领域在内的意指系统。将符号学原理用于文学艺术研究的早期代表是德国哲学家卡西尔,他把人界定为“符号动物”,将神话、宗教、语言、文学、艺术、史学、科学等人类文化产品均视为符号运用行为的成果。他的女弟子苏珊·朗格进而剖析了各种艺术符号的特征,称艺术为情感的符号,为人的内在生命赋予了形式。俄国形式主义理论家雅各布森用符号学论证文学语言的独到特征:“诗的功能在于指出符号与指称不能合一。……除了将符号与指称合一的看法(A即A1)之外,我们尚须意识到这种合一之不足(A非A1)。而这种对立是关键性的,没有这种对立,符号与客体的联系就变得自动化了。”④赵毅衡:《文学符号学》,北京:中国文联出版社,1990年,第106页。可见符号在“诗性”语言中与其对象是脱节的,与其所指者的正常关系已被打乱,这种见解以符号学概念诠释了“陌生化”理论。法国学者格雷马斯(A.J.Greimas)的符号学带有鲜明的文学理论意味,在他那里,文学分析模型成为论证符号学的基础,符号学策略则贯穿于运用叙事语法剖析文学文本的过程中。

四、符号学在当代圣经批评中的运用

符号学研究方法经常出现在当代圣经批评实践中,只是对它的运用有时是自觉的,有时是无意识的。下面试依据莫里斯的分类法举例说明。

莫里斯的语构学着眼于语言内部关系,即符号与同一符号系统内部其他符号之间的关系。这种关系赋予符号一种“言内意义”(syntactic meaning,亦即语构意义),通常表现为作家利用文学语言在音韵、语法、词汇上的某些特点,巧妙地达到某种特殊的修辞效果。反过来,研究者剖析这种关系而发掘出符号的言内意义,揭示出作家的修辞技巧,便是在从事语构学的符号学分析。这种分析活动屡见于圣经学者笔下,如罗伯特·奥特(Robert A lter)论及《撒母耳记下》22:5-6的两行诗时,称“其句法显示为一种双重交叉形式:环绕-波浪-急流-惊惧;绳索-缠绕-临到-网罗。在第一行,表现周围状态的动词结构涉及外在性术语、能使人堕入陷阱的死亡力量,以及起交叉作用的内在性术语(顺序为abba)。到了第二行,这个顺序被颠倒过来(成了baab)。……这是一种文雅的变式,意在避免单调乏味的重复,……强化某种被刻意表现的落入陷阱的感觉”。①罗伯特·奥特:《古希伯来诗歌的特征》,梁工译,《圣经文学研究》第4辑,北京:人民文学出版社,2010年,第6页。《撒母耳记下》22:5-6的原文是:“曾有死亡的波浪环绕我,匪类的急流使我惊惧;/阴间的绳索缠绕我,死亡的罗网临到我。”又如,加百尔(J.B.Gabel)在《圣经文学概论》中联系大量选文,逐一考察了作者娴熟运用的夸张、隐喻、象征、寓言、拟人、反讽、双关等修辞技巧,②加百尔等:《圣经中的犹太行迹:圣经文学概论》,梁工等译,上海:三联书店,1991年,第21-37页。对所涉语言符号的言内意义做出精彩剖析。

莫里斯的语义学关注符号的“所指意义”,即符号与所指对象的关系;所指的对象可能是某种实物,也可能是某种行为、过程、性质、现象等。凯尔德(G.Caird)在《圣经的语言和意象》(1980)中辨析了《以弗所书》及《歌罗西书》中“奥秘”(mysterion)一词的含义,认为该词在那两部书中的内涵有所不同,其间的差异曾导致一批歌罗西信徒质疑保罗的使徒身份和权威性。③G.B.Caird,The Languageand Imagery of the Bible.Oxford:Oxford University Press,1980,p.54.沿着相似的路径,洛乌(J.P.Louw)在《新约希腊文的语义学》(1982)中提出,《约翰一书》2:1中的paraklētos有“助手”(helper)之意,指的是基督;《启示录》12:3中的drakōn意谓“龙”(dragon),指的是魔鬼。④J.P.Louw,Semantics of NTGreek.Philadelphia:Fortress Press,1982,p.50.

从希腊文drakōn到英文dragon采用了音译法,自然是无可非议的,而中文圣经将该词译成“龙”,却招致严重的质疑。钟志邦在其论文《再思罗伯特·马礼逊所译“龙”字的问题》⑤Choong Chee Pang,“Re-considering Some of the Problems in Robert Morrison’s龙(Long)”(unpublished),CSCIC(Center for the Study of Christianity in China)Colloquium,London,January 17-21,2009.中回首了这桩圣经汉译史上的公案。1823年来华传教士马礼逊在其汉语圣经译本《神天圣书》中将《启示录》12:3的drakōn译成“龙”,此后将近200年,包括出版于1919年的和合译本在内,所有汉语译本都沿用了“龙”的译法,直到不久前发行的《新约》和合本修订版(该版本只为《启示录》12:3加上一个注释:“龙:原文音译杜拉根,指万恶之兽。”)。然而,“龙”这个译名在语义学上无疑是不恰当的,在文化上对中国民族文化传统更是大有冒犯之嫌。“龙”自汉代起就是中国皇帝“天子”的象征,“龙的传人”乃是所有中国人的自诩称谓。但此译名既然已进入和合译本,该译本在海内外华人信徒中又迄今拥有无以复加的权威性,欲对其做出更改就是极其困难的。如何解决这一难题?钟志邦建议,在找到一个更合适的汉语译名之前,不妨将其音译为“得拉根”。事实上,音译不失为一种解决译名问题之策,马礼逊等传教士曾将圣经神话中的海中巨兽Leviathan音译为“利未亚丹”,一些西方汉学家也依据语音移译中国文化关键词,如tian(天)、ren(仁)、yi(义)、li(礼)、qi(气)等。可知将希腊文drakōn译成中文术语“龙”,便涉及一个典范的语义学问题。

莫里斯的语用学处理的是符号与符号使用者之间的关系。在语言运用过程中,符号与语言活动的参与者(说者、写者、听者、读者)之间会形成某种关系,参与者对符号不可能漠不关心,而会注入自己的主观态度,那种态度又会经由符号转移到它所指的事物上。语用学便通过分析其间的关系,考察特定语言符号的意义和功能。据《马可福音》4:24载,耶稣对门徒说:“你们所听的要留心。你们用什么量器给人,也必用什么量器给你们,并且要多给你们”。马尔登(P.Maartens)认为,此处“你们所听的要留心”本是一种追求语言符号对聆听者实现特定表意功能或发生某种影响的言说行为,倘若门徒接受了耶稣的告诫,他的预期目的就能实现。《马可福音》16:8称,几个女门徒听到耶稣复活的消息后,“她们就出来,从坟墓那里逃跑,又发抖,又惊奇,什么也不告诉人,因为她们害怕”。在马尔登看来,这句话所关注的乃是语言符号对隐含读者的影响效果,它所面对的是“由复活之主统治的读者”:女门徒们因耶稣复活的消息而“惊奇”、“害怕”,这种强烈的情感反应必定会感染他们,为其信念带来希望,使其信心得以增强,“即便在遭受迫害、压迫和苦难之际,也要锲而不舍”。①P.J.Maartens,“‘Sign’and‘significance’in the Theory and Practiceof Ongoing Literary Critical Interpretation with Reference to Mark 4:24-25:A Study of Semiotic Relations in the Text”.In P.J.Hartin ed.Text and Interpretation:New Approaches in the Criticism of the NT.New York:E.J.Brill,1991,pp.63-79.

五、《犹滴传》的符号学解读②

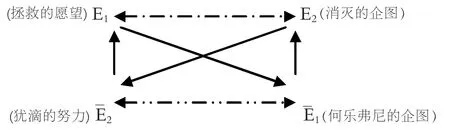

格雷马斯的叙事语法以索绪尔的符号学为基础,对叙事话语的表现层、中介层、内在层分别做出分析。其中表现层指义素③义素是格雷马斯借用于语言学的一个概念,指索绪尔的“差别成分”。据格雷马斯解释,一个基本结构既能被理解和表达为语义轴,也能被理解和表达为义素的衔接。层上的角色模式,广泛采用了二元对立范畴作为分析的前提和方法。中介层是在角色模式基础上形成的叙事程序,进而推演出整个故事的叙事模式。内在层是结构的深层模式,不仅包括叙事的普遍结构,还包括人类思维或行为的潜在结构。④李幼蒸:《理论符号学导论》,北京:社会科学文献出版社,1999年,第420页。在此层次,格雷马斯引入著名的“符号学方形图”分析法,声称“符号学方形图即任何语义范畴联结的视觉表象;当意义的初级成分被定义为至少两项间的关系时,它只基于语言聚合轴特有的一种对立区分法”。⑤转引自李幼蒸:《理论符号学导论》,第433页。其基本意思是:如果意指E在其最初被理解的平面上是一个语义轴,则它就有与其相对立的¯E项,即E的矛盾项。如果语义轴E(内容的实体)在内容的形式平面上有两个相反的义子⑥义子是所指层面上的一个单位。它独立于能指层面,是一个符号单位中可辨认出来的一群义素的集合,指的不是一个词(词组)的全部意义,而是一个词(词组)在上下文中被表现出来时所蕴涵的具体意义。E1←→E2,则这两个义子就有其矛盾项存在:¯E1←→¯E2。于是意指的基本结构可以表现为一个矩形,图示⑦转引自李幼蒸:《理论符号学导论》,第437页。如下:

图中符号之间的意思是:E1与E2、¯E1与¯E2是两组对立关系,E1与¯E1、E2与¯E2是两组矛盾关系,而E1与¯E2、E2与¯E1是两组蕴含关系。从中可见格雷马斯把二元对立原则扩展成了四元对立原则。研究者把这一矩形方阵当作意义构成模型,用以说明表现层上的所有意义组织,表示叙事结构中诸意义制约因素之间的相互作用。语义方阵的确立能使分析对象的意义聚合关系得到充分描述,让人们清晰地看出文本内容层面上的聚合关系。下面从叙事话语的表现层、中介层、内在层分别展开对《次经·犹滴传》叙事话语的研究。

运用格雷马斯的行动元模式分析,在叙事话语的表现层,《犹滴传》的女主角犹滴在高昂的爱国热情驱动下,试图将其国家和民众从敌军兵临城下的危机中解救出来,她得到民众的热烈拥护及其忠实女仆的帮助,但也遭到强悍敌手何乐弗尼的反对。这时主体是犹滴,客体是犹太人的国家利益,发送者是犹滴的爱国热情,帮助者是伯夙利亚城的军民,也包括城内的异族首领亚吉奥,反对者是何乐弗尼及尼布甲尼撒帝国的附属国家,接受者是伯夙利亚城的民众及其圣殿等。这一分析使文中的人物关系清晰明朗化,为进一步认识其含义做出铺垫。作者选取一位地位低下、手无寸铁的软弱女子为主体,使故事主题更加鲜明:上帝要藉软弱者拯救其子民。

划分叙事角色之后,应确定叙事程序以发现故事的叙述模式。格雷马斯用“径”(parcours)⑧格雷马斯用“径”指话语中诸元素间有向的和直线的配置,表示从其中一点途经中间区域到达另一点的动态进程。在《犹滴传》中,“主题径”是指犹滴由解救者转变为反叛者,又由反叛者转变为解救者的动态进程。指称话语中诸元素间有向的和直线的配置,表示从其中一点途经中间区域到达另一点的动态进程,同时用叙事径(parcours narrative)指由诸叙事段组成的分层系列。他将其表述为如下符号公式:⑨李幼蒸:《理论符号学导论》,第421页。

其中各符号的含义是——F:函数关系;S1:动作主体;S2:状态主体;O:客体;V:价值(客体具有的、被赋予的价值);〔〕:动作的陈述;():状态的陈述;→:动作函数(由逻辑运作层次的变换产生);∩:合取的运作关系,表示作为动作结果的最终状态;∪:析取的运作关系。在此,合取与析取这两种运作关系代表价值的获得和失去。

《犹滴传》中的叙事程序能简化为两个:

1.NP=F〔S1→(S2∪OV)〕

这是第一个叙事程序,为析取的运作关系。《犹滴传》中对应的故事为:犹滴为拯救国家及其民众,假扮成从伯夙利亚逃亡的避难者至何乐弗尼的军帐。在此阶段,犹滴由伯夙利亚城的居民变成何乐弗尼的帐中客。故事情节由此而转变,使主体的运作关系成为析取关系,客体被赋予的价值出现了失去的危险。由于犹滴的计谋是利用其自身的性别优势使何乐弗尼处于被动地位,读者只能通过对下文的阅读才能了解故事的演变,所以故事程序表面上转换成了析取关系。

2.NP=F〔S1→(S2∩OV)〕

这是第二个叙事程序,为合取的运作关系,主要讲述犹滴在何乐弗尼军帐中假装避难者,骗取其信任。她利用自身的美貌诱惑他,用美酒把他灌醉,杀死他。继而她带女佣逃回伯夙利亚城,领导武装军民迅速反攻并洗劫军营,获得最终胜利。在这一叙事程序里,故事情节突变,主体运作由原来的析取关系转向有利于以色列的合取关系,客体被赋予的价值又重新获得。合取的运作关系意味着运作结果的最终状态,于是故事进入尾声。

最后是对故事深层意义的探索,亦即对内在层含义的问询。在此,格雷马斯的语义方阵能较好地说明其含义。下图用E1表示犹滴拯救其国家和民众的愿望,用与E1对立的E2表示何乐弗尼消灭以色列的企图;在与E1、E2矛盾的另一个语义轴上,用¯E1代表何乐弗尼消灭以色列的企图,它与犹滴拯救国家及其民众的愿望E1相矛盾,同时用¯E2表示犹滴拯救国家的努力:

这个语义方阵图表明,故事的意义在于犹滴在其帮助者的协助下,经过与反对者的斗智和抗衡,终于实现了自己的愿望,而外邦人何乐弗尼则归于失败。这一结果再次证明以色列上帝的伟大和万能,及其对以色列的恩宠,从而使“上帝以弱者挫败强者”①A.E.Cowley,“The Books of Judith”,in The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English,vol.1,ed.R.H.Charles,Oxford:Oxford University Press,1913,p.247.See David A.deSilva,Introducing the Apocrypha:Message,Context,and Significance,Grand Rapids,Michigan:Baker Academic,2002,p.102.的神学命题得以彰显。

Abstract:Semiotics shows remarkable influences on contemporary biblical criticism.The situations of sign are rather different,so the researchers classify them from various angles.Semiotics is a kind of knowledge studying systematically language signs and non-language signs.It traces down its origin to ancientGreece,goes through a long development,and becomes amodern discipline in the first half of the 20th century.C.W.Morris divided the sign studies into syntactics,semantics and pragmatics,all ofwhich are used in contemporary biblical criticism.It will reach some new conclusions to analyze Judith by narrative grammar of Greimas.

Key words:signs;semiotics;biblical criticism;narrative grammar;Judith

[责任编辑:诚 钧]

Sem iotics and Contemporary Biblical Criticism

LIANG Gong

(Institute of Comparative Literature and Culture,Henan University,Kaifeng 475001,China)

I106.99

A

1002-3194(2012)03-0030-06

2012-02-28

梁工(1952-),河南开封人,河南大学比较文学与比较文化研究所教授、博士生导师,主要研究圣经文学、比较文学。

国家社会科学基金项目“20世纪多元文论与圣经批评的关系研究”(07BZW004)

② 本段采用了研究生崔彦超论文的部分内容,详见程小娟主编:《圣经叙事艺术探索》,北京:宗教文化出版社,2010年,第184-193页。