岩溶地区斜坡路基稳定分析及处治技术

2012-09-25吴科平龙劭一

吴科平,龙劭一

(湖南省娄新高速公路建设开发有限公司,湖南娄底 417000)

1 概述

近年来,随着交通事业的迅速发展,在公路建设中遇到了许多路基下伏岩溶的情况,如果处理不当,会严重影响到路基的稳定性。本文采用有限元数值方法,结合某高速公路岩溶路基基本情况,对路基的稳定性进行了计算分析,同时分析了本段路基产生垮塌的原因,提出了相应的处治措施。

2 工程概况

2.1 地层岩性特征

根据本次野外地质调查及钻探结果,场地地层主要有第四系覆盖层和泥盆系上统地层。现由新至老顺序描述如下。

2.1.1 第四系全新统(Qh)

1)填筑土:黄褐色~红褐色,主要成分为粉质粘土,为最近填筑的路基。

2)淤泥质土:灰黑色、灰黄色,软塑,含有机质,层厚3~5 m。

2.1.2 第四系更新统(Qp)

粉质黏土:黄色~黄褐色,硬塑状,土质较均匀,偶含碎石,分布在溶沟、溶槽内,多为灰岩风化物。

2.1.3 泥盆系上统锡矿山组上段(D3x2)

泥灰岩:褐黄~灰黄色,全~强风化,泥质结构,薄层状构造。裂隙发育,岩质松软,局部风化呈土状。

2.1.4 泥盆系上统锡矿山组下段(D3x1)

灰岩:灰黑色,中风化,隐晶质结构,厚层状构造。浅部岩溶发育,主要为溶蚀裂隙、溶沟、溶洞、溶蚀洼地及岩溶通道等。

2.2 水文地质

2.2.1 地表水

场地内地表水体不发育,仅在大到暴雨季节,形成地表径流向低洼地带排泄,而在局部路段则形成岩溶洼地积水,并通过落水洞或岩溶裂隙、溶沟、溶洞所形成岩溶通道向低洼地带排泄。

2.2.2 地下水

测区内地下水按照地下水赋存条件及运移特征可分为孔隙水、基岩裂隙水及岩溶水。

1)孔隙水:主要赋存于冲沟残积土中,主要接受大气降水的补给,以渗流的形式排泄于低洼处,形成间歇性潜水,水量贫乏。

2)基岩裂隙水:主要赋存于基岩风化节理裂隙中,一般水量极小,主要接受大气降水的补给。

3)岩溶水:主要赋存于泥盆系灰岩中,通过溶沟、溶槽、溶蚀裂隙迁移,聚集于溶洞溶沟中,以岩溶下降泉的形式排出,接受大气降水及地表水、孔隙水及基岩裂隙水的补给。

某处路段为高填方路段,路基中心填方高度24.84 m,路基左侧填方高度可达40余m,设计为三级坡面,从上自下坡率分别为 1 ∶1.5、1 ∶1.75 和1∶2;目前,施工单位在路基左侧已填高超过10 m。进入雨季以来,降雨增多,地下水从路基中间涌出,导致部分路段填方表层冲刷成溶沟,严重的路段已填路段坡脚塌陷。

3 综合物探成果解释与不良地质现象评价

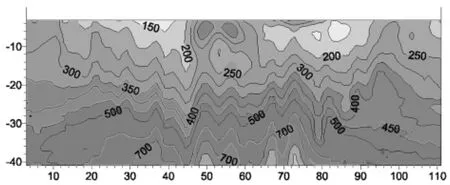

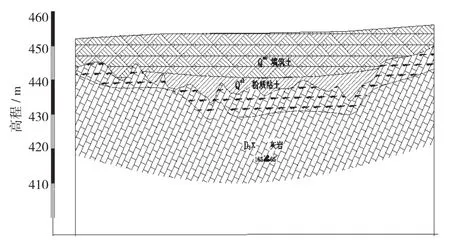

根据物探各测线信息的综合、筛选和归纳典型断面图如图1、图2所示,结合勘察资料和地表地质调查综合分析,本工点工程地质情况综述如下。

图1 典型工程物探视电阻率断面图

图2 典型工程物探解释断面图

1)场地内,表层为填筑土,层厚为2~14 m。下伏基岩为泥盆系上统锡矿山组灰岩,岩溶发育,且以溶沟、溶槽、溶洞、溶蚀裂隙和岩溶通道为表现形式;局部路段,则发育岩溶洼地、落水洞等。

2)该路段为高填方路段,路基中心填方高度24.84 m,路基左侧填方高度可达40余m;目前,施工单位在路基左侧已填高超过10 m。据物探成果及工程地质调绘,进入6月下旬,受台风季节的影响,降雨量大增,地表水和地下水不断的向已填方路段低洼地带排泄,导致了已填路段的填土趋向于饱和状态。随着大量地表水、地下水的渗入补给,这些地表水、地下水就会沿着相对松散的孔隙地段形成坡积泉水。随着泉水的排泄,一是填方表层冲刷成溶沟;二是造成了已填路段坡脚的塌陷。

由于该填方段地势低洼,再之,岩溶发育,且连通性良好,大到暴雨季节,汇水面积较大的地表水和岩溶洼地中的大量积水,通过落水洞或岩溶通道不断地向该路段冲刷、排泄,从而严重的影响了填方路堤的稳定性。

4 路基稳定性分析

路基稳定性分析采用有限元强度折减法。

4.1 计算假设和简化

1)斜坡受力和变形是平面应变问题;

2)岩体初始应力场不考虑构造应力,仅考虑其自重应力;

3)除岩土外,其余材料均考虑成弹性材料;

4)岩土介质使用六节点的平面单元PLANE42来模拟,同时打开平面应变的选项开关,以达到求解平面应变问题的目的。

4.2 材料属性

相应材料属性见表1。

表1 材料参数表

4.3 边界条件及载荷

边界条件:上部为自由边界,左右两侧水平约束,底部固定。车辆荷载分四种基本类型:单轴单轮,单轴双轮,双轴双轮和三轴双轮,载重卡车的双轮中心轮距变化在25~34 cm之间,轮距为165~186 cm,轴距为112~140 cm。根据我国沥青路面设计规范中对车辆荷载的考虑方法,在有限元计算中采用单轴双轮荷载,其具体的荷载图式如图3所示。轮胎接地面积采用矩形,轮胎接地压力和接触面积边长如表2所示,整个作用面内载荷均匀分布。轴重级别为:100、150、200、250、300、350 kN 六种情况。

图3 单轴双轮荷载图式(单位:cm)

表2 轴载级别、轮胎接地压力与作用边长

4.4 考虑交通荷载稳定性分析

依照表2分析,本分析采用BZZ-100标准轴载,即等效均布压应力0.7 MPa。

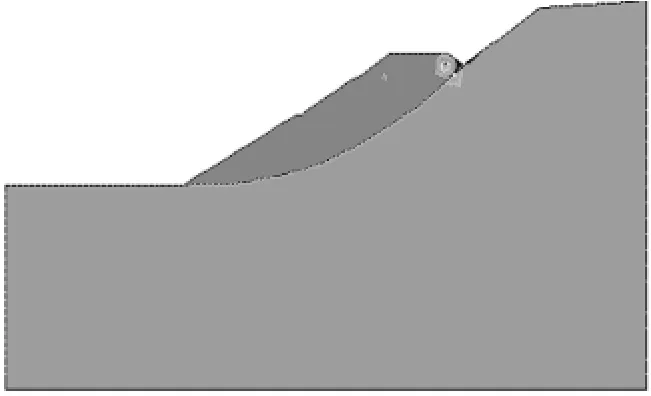

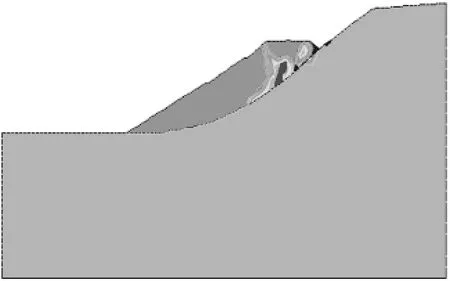

由图4可知,斜坡的应力分布整体均匀,但局部出现小面积塑性区。图5~图7为不同折减系数下斜坡塑性区扩展的情况,图7对应极限状态,说明斜坡路基的安全系数1.27,大于规范规定的斜坡安全系数(1.25),表明在交通荷载作用下斜坡是安全的。

图4 F=1.0塑性应变云图

图5 F=1.15塑性应变云图

图6 F=1.25塑性应变云图

图7 F=1.27塑性应变云图

4.5 考虑超载的稳定性分析

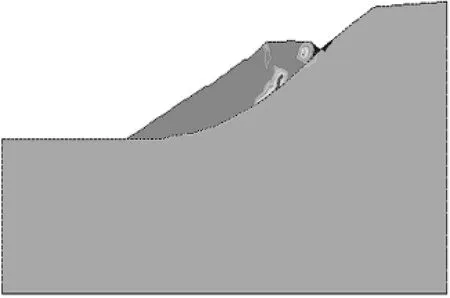

依照表2分析,本分析采用BZZ—350载,即等效均布压应力1.21 MPa。

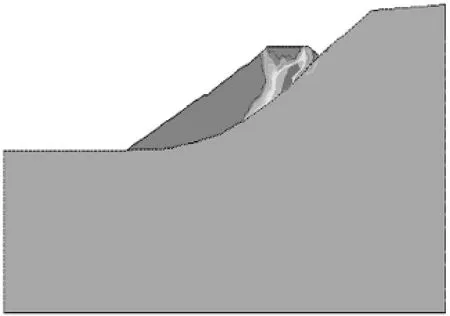

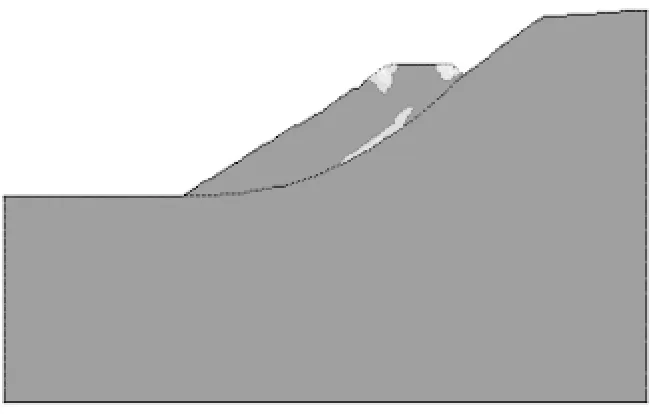

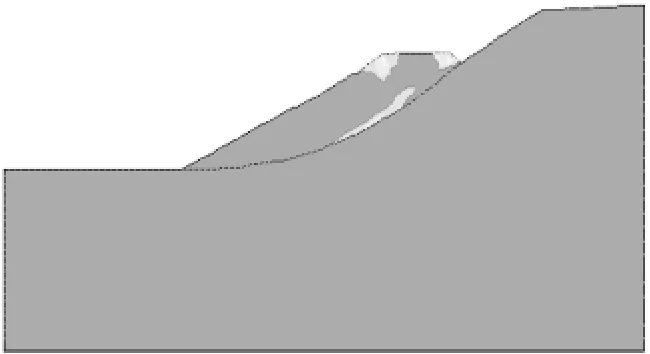

由图8可知,斜坡的应力分布整体均匀,但局部出现小面积塑性区。图9~图10为不同折减系数下斜坡塑性区扩展的情况,图11对应极限状态,说明斜坡路基的安全系数1.255,略大于规范规定的斜坡安全系数(1.25),表明在交通荷载超载作用下,降低了斜坡路基稳定性。

图8 F=1.0塑性应变云图

图9 F=1.15塑性应变云图

图10 F=1.20塑性应变云图

图11 F=1.255塑性应变云图

分析表明,斜坡路基无论在标准轴载还是超载下均是安全的,但是超载显著降低了斜坡路基的稳定性。

5 路基垮塌原因分析

从现场看,路线地貌单元属于岩溶喀斯特地貌,测区内基岩出露良好,地表岩溶发育,岩溶形态主要为溶蚀裂隙、溶沟、溶蚀洼地及岩溶通道等。测区内地下水按照地下水赋存条件及运移特征可分为孔隙水、基岩裂隙水及岩溶水。

由于场地内岩溶发育广泛,且相互贯通性良好,本段公路路基处于山谷中,路基后部两侧山体中的水通过贯通的水路向本段路基底部汇集,最后导致了路基冲垮情况的发生。因此此处路基的处理主要以排水疏导为主。

6 处理方案

对岩溶水的处理采用的原则为:全面掌握岩溶水活动规律,包括补给、排泄、承压等特点采取因地制宜,因势利导的方法,处理以疏导为主。

建议采用疏导及截流方案,首先将原基底处淤泥清理,回填碎石分层压实达到规定压实度,回填至高出原地面高程2 m左右,设置间距3 m的横向渗沟,沟底纵坡应大于0.5%,渗沟采用管式渗沟,渗水管采用直径φ 10 cm央分隔带渗沟带孔PVC管土工布作为反滤层。渗沟上再回填1 m的碎石层,水通过渗入管道排入外侧边沟。如图12所示。

图12 处治方案图

对岩溶洼地积水地段,应在路基两侧修建排水沟,给予排水治理。

经过处理后,有效地对路基岩溶水进行了截流及疏通,经一年多的观测,路基稳定。

7 结论

本文结合某高速公路建设中遇到的岩溶路基情况,采用有限元数值方法研究了下伏岩溶路基的稳定性,得到以下结论:

1)采用有限元强度折减法对下伏岩溶斜坡路基的稳定性进行了分析,在不考虑岩溶病害影响的情况下,斜坡路基无论在标准轴载还是超载下均是安全的,但是超载显著降低了斜坡路基的稳定性。

2)对建设中的路基垮塌原因进行了分析,本段公路路基处于山谷中,路基后部两侧山体中的水通过贯通的水路向本段路基底部汇集,最后导致了路基冲垮情况的发生。

3)本文采取的岩溶路基疏导及截流处治方案可行,有效,保证了本段路基的长期稳定性。

[1]周 文.基于随机介质理论的岩溶路基安全风险评估研究[J].公路工程,2009(4).

[2]树文新,邹国庆,刘旦良.基于模糊综合评价的土洞处理方案优选[J].公路工程,2010(2).

[3]丁 峰.高速公路岩溶路基处治方案探讨[J].公路交通科技(应用技术版),2010(3).

[4]袁腾方,曹文贵,赵明华,等.岩溶区高速公路路基下岩溶顶板稳定性的模糊评价方法[J].中南公路工程,2003(1).

[5]袁红庆,王再喜,汪海生,等.高速公路岩溶路基处理措施研究[J].华东交通大学学报,2007(2).

[6]肖剑秋,乔世范.娄新高速公路下伏岩溶塌陷与路基相互作用及治理措施[J].铁道科学与工程学报,2009(6).

[7]李毅军.常张高速公路岩溶路基稳定性评价及其处理方法[J].湖南交通科技,2005(4).

[8]赵显鹏,刘运清,周向农,等.岩溶地区路基土洞成因及处理措施[J].交通科技,2004(5).

[9]刁心宏,刘 峰,龚葛萍,等.高速公路路基下采空区稳定性评估与治理措施[J].华东交通大学学报,2006(2).

[10]树文新,邹国庆,刘正兴.道贺高速公路岩溶路基病害及处治[J].湖南交通科技,2010(1).

[11]陈勇鸿,陈 志.高速公路路基岩溶顶板安全厚度确定方法[J].公路工程,2009,34(3):6 -10.

[12]胡柏学,袁铜森,杨春林,等.静载试验与自平衡法在岩溶地区应用对比分析[J].公路工程,2009,34(5):1 -4.

[13]蒋 峰.高陡路堑边坡稳定性的有限元数值模拟分析[J].公路工程,2010,35(4):160 -162.

[14]孟 炜,何 翔.基于改进遗传算法的公路边坡稳定性分析方法[J].公路工程,2008,33(1):81 -85.

[15]喻 波,黄政宇.基于ANSYS的ABAQUS强度折减边坡稳定性分析[J].公路工程,2008,33(2):47 -50.

[16]方 涛,李跃军.土质斜坡路基上填方路堤稳定性分析研究[J].公路工程,2008,33(3):120 -124.

[17]蒋 冲,赵明华,胡柏学,等.路基溶洞顶板稳定性影响因素分析[J].公路工程,2009,34(1):5 -9.

[18]靳战峰,李 江,孙立军.稳定性交通参数检验方法研究[J].公路工程,2009,34(1):38 -41.

[19]欧小祥,韩红桂,贺 威.某高速公路边坡稳定性评价[J].公路工程,2009,34(1):120 -124.

[20]方 涛.溶洞路基稳定性分析研究[J].公路工程,2009,34(2):147-152.

[21]魏 斌,朱自强.岩质边坡滑带参数取值方法和稳定性分析[J].公路工程,2009,34(3):123 -126.