自我及其发展影响因素的探析

2012-09-25张向葵

张向葵

(东北师范大学 教育科学学院,吉林 长春 130000)

一、自我及其内涵

(一)自我

自我(self)是个体生理与心理特征的总和,也是个体独特的、持久的同一性身份。依据这个概念,自我是个体人格的重要组成部分,或是个体关于自己的观念。总结近百年来心理学家们的观点,笔者认为,人们的观念系统中,人对自我的认识、体验与调控,基本上是通过思想意识、理想化、观念冲突及自尊体验四个部分来实现的。因此,对这四个部分的解释就构成了对自尊内涵的理解。

(二)自我的内涵

1.思想意识

所谓思想意识是指人的观念系统。观念系统就是人对世界的认识,包括信念与理想两部分。信念是人们对世界的理解与看法,即人们是否能够清楚地理解世界的本质;理想是指人们关于这个世界将会成为什么样子,而不是其他形式的认识。在这两个部分中,意识的作用是不同的。信念指向人们对世界理解后而产生的思维倾向或态度认同,而理想则指向人们对未来的追求。心理学家布兰登(Nathaniel Branden)认为,生命之初,人就在内部世界中构建了一个能“正确理解世界”的信念(I am right, I am always right),即人有一种先天的观念:我是“万能的”。这种观念促使人产生了理想化。

2.理想化

所谓理想化就是指人超越现实的一种观念倾向。由于人对自我的“万能”认识,而喜欢间接或直接地通过生活经验的正向引导来积极、乐观地对待自己的未来。其途径是记忆与想象。记忆是人对过去经历过的人、事、物的保持、再现与回忆。而想象是将过去经历过的人、事、物有机地连接起来,并形成新的关于事物的形象。在该过程中,记忆的内容是复杂的,有好坏之分,有喜忧之别。而想象的画面也由于记忆的内容,时而变得万种风情,色彩斑斓,时而变得扑朔迷离,黯淡无光。这种差异使人有时会处于诸多反思当中:“真实的我”与“理想的我”一致吗?我的能力与别人的能力相同吗?我的能力能胜任未来的要求吗?当人开始拷问自己时,自我怀疑也就开始了。例如,我的能力是不是很有限?我能像别人一样做得很优秀吗?为什么自己的努力与理想总存在差距?诸如此类的问题,使人的理想化开始遭受打击,出现了观念冲突。

3.观念冲突

所谓观念冲突是指两种或两种以上的不同认识在人头脑中的交织与错融,使人的思维处于混乱状态。如上所说,由于人的记忆与想象的复杂性,使人的观念出现了矛盾。如我为什么不是全能的?为什么我想做好而实际没做好?我的实际能力与客观要求到底存在多大差距?现在的我能胜任将来的要求吗?这些疑问或困惑已经表明,人的认识开始在观念与能力之间矛盾地徘徊着。随着儿童的发展,这种徘徊在认识力量推动下,在能力标准要求下,逐渐能够将自己区分为“真实自我”与“理想自我”。从能力角度讲,它已经提醒人们,人从来就没有被证实过是“万能的”或完美无缺的,然而只是被证实了,人是依靠某种能力进行思维、判断并知道自己的行为是否是正确的;作为后者,它建议人们,人只要坚持不懈地努力,其能力不仅会提高,而且也能达到一个新的水平,获得成功,赢得自尊,产生自信等。

4.自尊体验

所谓自尊体验是指人除了在意识系统引导下依靠能力生存,赢得胜任感及满足自尊外,还要在意识系统指导下产生生存的有价值、有意义的感受。这就涉及人是有目的、有选择地趋向他的生存目标,即在社会价值标准选择面前,人要依从社会规则与价值标准来指导自己的行为。在儿童早期,当儿童开始有了用自己能力去做出行动选择时,他们就产生了像成人一样去做正确事情的欲望,其表现就是努力去做他自己认为是正确的或受成人喜欢的事情,而尽量避免做他自己认为是不好或成人不喜欢的事情。那时,儿童根本就不明白这个问题与生活的成功或失败有联系,而只知道它与快乐或不快乐相关。儿童为了获得快乐,他们就必须按照成人的要求做正确的、做好的事情,否则,他们就很难得到成人的喜欢。没有成人的喜欢,就没有他们的快乐感。因为成人的喜欢不仅代表了社会承认与接纳,而且更代表了社会价值标准的认可与满意。所以说,儿童的快乐感从社会价值标准选择开始,就与自豪感、归属感、受尊重等高级情感相关。正因为如此,人不能脱离社会的价值要求及价值判断而活着,即人对自己的判断无论是有意识的,还是无意识的;无论是理性的,还是非理性的;无论是一致的,还是不一致的;无论是自我改进的,还是消极被动的,都要依据社会价值标准。假如人背离了他所生活的社会价值标准(或道德信仰),就会发生价值感欠缺的危机,就会逃避社会价值标准的要求,趋向他自己(有限的正确或错误)的价值判断,就会迷失自我前行的方向,就会丢失自尊。

自我的内涵表达了个体内在意识体系中自我形成的过程。在这个过程中,每一个部分都是相互层层叠加的。也就是说,自我内在化系统是一个理性结构良好的系统。这个系统的发展伴随着个体的一生,影响着个体的一生。因此,我们有必要了解自我发展的影响因素。

二、自我发展的影响因素

(一)神经解剖学因素

神经心理学和脑成像研究认为,自我是由一些既相互独立又相互联系的子成分、过程和结构组成一个复杂系统,通过研究自我不同子成分的神经基础来促进人们对自我本质的理解。目前,自我的神经心理学研究主要集中在自我参照加工和自我面孔再认这两方面。

麦克雷(C.N.Macrae,2002)使用自我参照范式进行的有关自我的脑成像研究表明:当和他人参照比较时,自我参照无一例外地激活了内侧前额叶(medial prefrontal cortex,MPFC)[1];当和语义加工比较时,自我参照也激活了MPFC。另外,斯塔斯(D.T.Stuss,2002)综述了脑损伤病人的研究,提出额叶特别是右额叶与自我有密切的关系[2]。临床实验研究发现额叶受损的病人,特别是眶额叶皮层(orbitofrontal cortex)受损的病人,自我反思和自我的元认知机能受到严重破坏,但对自我人格特质的判断能力正常。

基南(J.P.Keenan,2000)综述了许多自我面孔再认的研究,提出前额叶与自我面孔再认有密切的关系;并且右前额叶比左前额叶对自我面孔再认的作用更强[3]。基南等人的研究发现,分别麻醉病人的大脑左右半球,再让这两类病人看自我和好莱坞明星的面孔使用morphing技术(一种图片渐变技术,从一张图片转变为另一张图片过程中的每张图片包含两端图片的比率成分不同)合成的照片,并要求他们记忆,病人从麻醉中恢复后再回忆刚才见到了谁,结果发现麻醉右半球的5个病人中有4个报告见到了好莱坞明星,麻醉左半球的5个病人却报告刚才见到了自己,这反映了大脑右半球与自我面孔再认有密切的关系。

神经心理学家达马西奥对自我的神经机制进行了较为系统的研究。他认为自我包括原始自我、核心自我和自传式自我。原始自我是一系列相互联系、暂时一致的神经模式,每时每刻表征着有机体的状态,不能被意识。核心自我是二级非言语叙述所固有的,每当一个客体改变原始自我的时候,这种叙述就会出现。我们能意识到核心自我。自传式自我是以自传式记忆为基础的,自传式记忆是由包含许多实例的内隐记忆构成的,这些实例就是个体对过去和可以预见的未来的经验。实际上,一个人的一生中那些不变的方面就成为自传式记忆的基础。达马西奥认为,在没有意识的原始自我和有意识的核心自我之间是可以转换的,决定转换的因素是由核心意识的机制所控制的。比如,对重复出现的核心意识经验的实例的记忆形成自传式记忆。而对核心意识的持续动向和自传式记忆的持续激活形成自传式自我。

图1 自我的种类及其关系

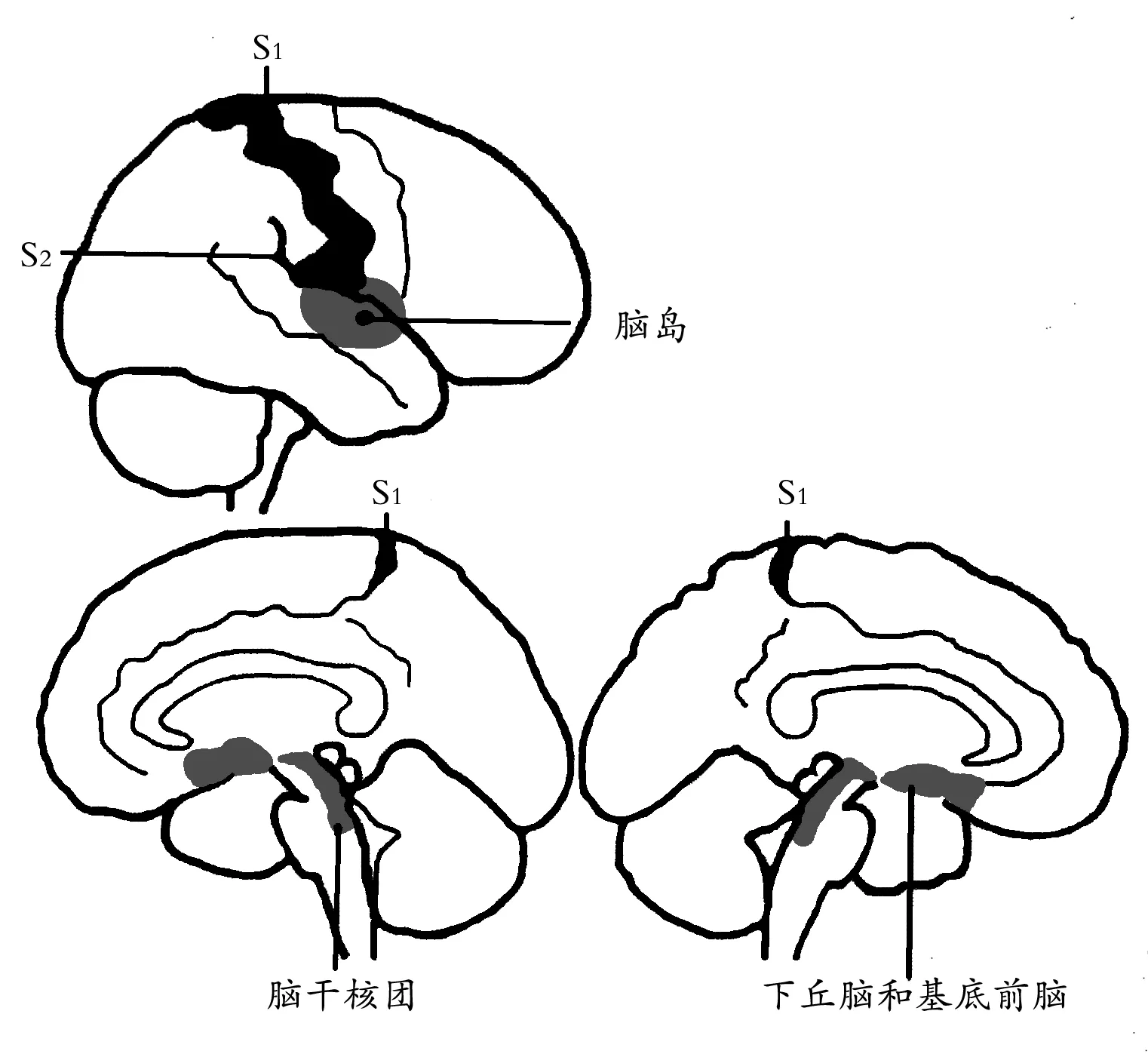

1.原始自我

执行原始自我的脑结构分为三类:(1)调节身体状态和映射身体信号的一些脑干神经核团;(2)下丘脑和基底前脑,对几个方面的内环境的状态进行表征;(3)脑岛皮层(被称为S2的皮层)以及内侧顶叶皮层(位于胼胝体的后面),它们都是躯体感觉皮层的一部分。在人类身上,这些皮层的功能是不对称的。

图2 原始自我脑结构的位置

2.核心自我

核心自我的心理学基础就是在被改变的原始自我的二级映射中的表征。通过有机体与任何客体的相互作用而使最初的原始自我发生改变。在许多神经结构中,作为原因的客体和原始自我发生的变化是分别表征的,在这些神经结构之外至少还有一个结构,这个结构对它们短暂关系中的原始自我和客体都进行了重新表征,因而能够表征在有机体身上实际发生的事情:在最初那一瞬间的原始自我;进入感觉表征的客体;使最初的原始自我转变为被客体所改变的原始自我。但是,在人的脑中有几种结构,都能产生重新表征最初所发生的事物的二级神经模式。二级神经模式把对有机体与客体关系所做的非言语表象的说明包括在内,这种神经模式可能是建立在几个“二级”结构中的复杂的交叉发送信号基础上的。

图3 核心自我脑结构的位置

3.自传式自我

自传式自我的神经解剖学基础,需要引入用来解决心理表象与脑之间关系的理论框架。这个框架假定了一个表象空间,在这个空间中所有的感觉类型的表象都清晰地表现出来,这个空间包括核心意识让我们认识的外显的心理内容。这个空间还假设了一个痕迹空间,在这个空间中,痕迹性记忆包含着对内隐知识的记录,在此基础上这些表象可以在记忆中构建,运动得以产生,表象的加工过程也能得到促进。这些痕迹能够保持对先前知觉到的某个表象的记忆,并且能够有助于从这种记忆中重构一个类似的表象;这些痕迹也有助于对当前所知觉到的表象进行加工——例如,根据与这种表象相一致的注意的程度以及根据其随后所提升的程度。表象空间和痕迹空间都存在相应的神经对应物。各种不同通道的早期感觉皮层的结构对那些很可能是心理表象基础的神经模式提供支持。而高级皮层和各种不同的皮层下神经核保持着能够产生表象和动作的倾向,而不是把这些清晰的模式保持住或使之外在地表现出来。

(二)社会因素

影响自我发展的社会因素比较多,但其中父母与社会文化因素的影响是比较明显的。

1.父母的影响

父母对儿童自我发展的影响的主要表现为两点。一是父母教养方式和自我发展的关系;二是亲子依恋和自我发展的关系。

父母作为儿童生活中的重要他人,不仅为子女提供身体发育的物质基础,还教授子女社会行为规范,他们在子女发展过程中所起的作用是深刻而久远的。父母教养方式是父母在教育、抚养子女的日常生活中表现出来的一种行为倾向,是其教育观念和教育行为的综合体现,相对稳定,不随情境的改变而变化,反映了亲子交往的实质。早在19世纪末,弗洛伊德就注意到了不同养育方式对孩子的影响,他对父母的角色做了简单的划分:父亲负责提供规则和纪律,母亲负责提供爱与温暖。20世纪50年代,帕森斯(T.Parsons)发展了弗洛伊德的观点,并把这个问题与家庭角色及性别特征联系起来,认为女性善于表达,情绪比较敏感,所以适于处理与孩子间的各种关系;而男性指导性强,负责制定规则更好[4]。西尔斯(E.R.Sears,1957)把这些思想与学习理论相结合,提出了教养方式中的两个重要概念:温暖和控制[5]。鲍姆林特(D.Baumrind,1971)以此为基础提出常见的四种教养方式:专制型、权威型、宽容型、漠不关心型[6]。我国对父母教养方式的研究始于20世纪80年代后期,许多研究儿童发展与教育的专家学者从不同的角度、不同的层次,采取各种方法对父母教养方式在儿童发展中的影响进行了多方面的探索和研究。父母教养方式对儿童自尊发展影响的研究发现,父母的教养方式对少年儿童自尊发展具有显著的影响。父母对少年儿童采取“温暖与理解”的教养方式会促进儿童自尊的发展,提高儿童的自尊水平。相反,父母对少年儿童采取“惩罚与严厉”、“过分干涉”、“拒绝与否认”、“过度保护”等教养方式都会不同程度地阻碍儿童自尊的发展,降低儿童的自尊水平。此外,父母教养方式对儿童自我效能感和良好情绪的培养起着一定的作用。国内外研究发现,在家庭影响因素中,父母养育方式极大地影响着儿童的自我体验、自我评价和自我调控等能力,影响儿童的挫折承受力和健康观,是儿童自我意识发展的至关重要的因素。

依恋对自我发展的影响主要是因为,依恋是指两个人之间亲密的、持久的情感联结,这些情感联结提供给个体情绪支持、亲密感和连续感,特别是在面对生活中的重要转变时,并且为个体探索自己和外部世界提供安全感和自信心,对个体一生的发展都具有积极的影响(Ainsworth,1989;Bowlby,1982)[5]。施鲁夫(L.A.Sroufe,1979)和他的同事进行了一系列研究,认为依恋质量上的个体差异与不同的行为模式相联系[7]。安全型依恋有利于同时期发展任务的掌握和以后发展阶段的成功适应。许多青少年依恋的研究考察了安全型依恋与青少年的发展结果之间的关系。大量研究发现安全型依恋似乎是最佳的依恋类型,它与青少年晚期人格机能的各种健康特征相系,包括独立(自主)、自我同一性发展、自尊、社会能力和大学适应。来昂达(A.Leondari,2000)等人的研究发现,与非安全型依恋的学生相比,安全型依恋学生报告了更高的自尊和较低的焦虑与孤独[8]。一些研究者已经发现,安全型依恋和一般自我价值感间的积极联系,而较低的社会自我概念是和逃避型不安全依恋有关,较低的学术自我概念和不安全依恋有关。研究表明,亲子依恋类型与儿童自我概念各方面联系密切,安全依恋的儿童社会化发展很好,较少存在敌意,表现更多的适应性,愿意探索新的活动和经验。也就是说,亲子安全依恋与同伴竞争相关,而这将在积极的同伴自我概念中反映出来。由此可见,同伴自我概念主要由同伴关系决定的,间接地由依恋决定的。例如,儿童的自我概念被视为由学校中的成功经验来决定的,也是由依恋的安全程度决定的。它可以提高儿童对新环境的适应性,而促进儿童安全依恋的父母也倾向于支持儿童的学业能力。

2.社会文化的影响

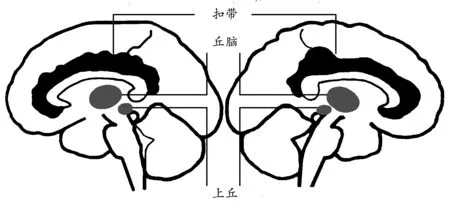

西方文化强调个体的独立性,培养出独立型的自我,自我与非自我的边界是个体与任何其他人;东方亚洲文化强调人们之间的依赖关系,培养出互倚型的自我,自我与非自我的界限是父母、亲人、好朋友等自家人与外人的区别。

图4 独立型自我与互倚型自我

朱滢等人(2002)在自我参照效应的研究中发现,中国人自我参照效应并不比母亲参照的记忆结果好,两者处于同等水平,但均优于他人参照[9]。这一结果又多次被观察到,它与西方被试的结果——自我参照效应显著优于母亲参照——形成鲜明对照。马库斯(H.R.Markus,1991)的自我图式理论解释了中西方文化下自我参照效应的差异:东方亚洲人的自我结构中母亲与自我有交叉,母亲是自我的一部分,因此母亲参照得以利用自我独特性的认知结构,导致母亲参照的记忆类似于自我参照;西方人的自我结构中母亲与自我分离,母亲不是自我的一部分,因此母亲参照无法利用自我独特的认知结构,导致母亲参照的记忆显著差于自我参照[10]。使用西方被试研究自我的脑成像结果表明,自我参照编码时激活了内侧前额叶(medial prefrontal cortex, MPEC)。

上述研究表明,中西方个体的自我具有显著差别,其原因在于中西方文化差异对自我有着重要的影响。对中国人的自我研究,需要以中国文化为背景。

在中国文化中,存在三条重要的文化背景。首先,黄土地文化,中国人重视家族,家族是事业的基础。费孝通提出的差序格局认为中国社会以宗法群体为本位,人与人之间的关系,是以亲属关系为主轴的网络关系,是一种差序格局[11]。在差序格局下,每个人都以自己为中心结成网络。这就像把一块石头扔到湖水里,以这个石头(个人)为中心点,在四周形成一圈一圈的波纹,波纹的远近可以标示社会关系的亲疏。有着“个人——家——家族——国家——天下”顺序,正如儒家思想提出的对个人的要求是修身、齐家、治国、平天下。其次,月亮民族。中国的历法是按月亮的变化而计算日子的。太阳是东升西落,月亮有阴晴圆缺(反射太阳的光)。月亮民族不强调一往直前的创发,而强调和谐与顺天应人(得而不喜、失而不忧)。使得中国人追求谦和、勤奋、内敛、和谐。最后,中国曾长期处以匮乏的农业经济,靠天吃饭,使得中国人的人生哲学表现为修己顺天,以及重视人际关系和崇尚权威。如果社会中的每一个份子都能修养“自己”到“至善”的“仁”的境界,整个社会就会是一个安宁与和谐的大同世界。在这个理想构思中,社会的秩序与和谐是建筑在每个人将“自己”由“个己”不断地转化为包容整个“社会”的“自己”。

根据对中国文化的分析不难看出,社会的秩序与和谐一定要由其中的个人开始。中国人的“自己”与“社会”的关系可以说是“包含”与“合一”的关系,而非“个人”与“总合”的关系,要靠个人“内转”的功夫,使“自己”超越“个己”,而与“社会”融为一体,那时,个人的“个己”可谓已不复存在,或已被“非集中化”[12]。

由以上就中国文化层次来探讨中国人的“自己”时,我们又发现,中国人的自我有如下四大特点:

第一,中国人的“自己”是非常受重视的,不但是个人行为的原动力,也是理想社会达成的工具。中国人的“自己”也极注重自主性。但是这个自主性要表现在“克己复礼”的道德实践上。

第二,中国价值体系中的“自己”,不像在西方价值体系中的“自己”那样以表达、表现及实现“个己”为主,而是以实践、克制及超越转化的途径,来使“自己”与“社会”结合。主流哲学思想以强调个人的“至善”的道德修养为维系社会和谐的基础。如果说西方是“自恋”的文化,那么中国可谓是“自制”的文化。

第三,中国哲学理念对“自己”发展的构想是与个人“道德”的修养分不开的。对“自己”的讨论多以如何达到“道德自己”为主。因此,对于人应该发展成为什么样的人有一个比较确定的看法。如此,对中国人的“自己”而言,学习“要怎么做”要比学习“要做什么”更重要得多。“自己”被看成是一个不断向前进步,走向道德至善的过程。

第四,在“自己”的修养过程中,“自己”的界线逐渐由“个己”超越转化成包括许多其他人的非个体性的“自己”。视个人道德修养的高低,“自己”的界线也因而有所不同。

[参考文献]

[1] Kelley W M, Macrae C N, Wyland C L, et al. Finding the self? An event-related fMRI study[J]. Journal of cognitive neuroscience,2002, 14(5): 785-794.

[2] Stuss D T, Levine B. Adult clinical neuropsychology: lessons from studies of the frontal lobes[J]. Annual review of psychology,2002,53(1): 401-433.

[3] Keenan J P, Wheeler M A, Gallup Jr G G, et al. Self-recognition and the right prefrontal cortex[J]. Trends in cognitive sciences,2000, 4(9): 338-344.

[4] 杨心恒,刘豪兴,周运清. 论社会学的基本问题:个人与社会[J]. 南开学报,2002(05).

[5] 桑标. 当代儿童发展心理学[M].上海:上海教育出版社, 2003.

[6] Baumrind D. Current patterns of parental authority.[J]. Developmental Psychology,971, 4(1p2): 1.

[7] Sroufe L A. The coherence of individual development: Early care, attachment, and subsequent developmental issues.[J]. American Psychologist,1979, 34(10): 834.

[8] Leondari A, Kiosseoglou G. The relationship of parental attachment and psychological separation to the psychological functioning of young adults[J]. The Journal of social psychology,2000, 140(4): 451-464.

[9] 戚健俐,朱滢. 中国大学生的记忆的自我参照效应[J]. 心理科学,2002, 25(3): 275-278.

[10] Markus H R, Kitayama S. Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation.[J]. Psychological review,1991, 98(2): 224.

[11] 费孝通. 乡土中国[M]. 北京:北京出版社, 2005.

[12] 陆洛. 个人取向与社会取向的自我观: 概念分析与实征测量[J]. 美中教育评论,2007, 4(2): 1-23.