论抗战时期国统区高等教育的发展及其原因

2012-09-25冯成杰

冯成杰

(新疆工业高等专科学校 社科部,新疆 乌鲁木齐 830091)

抗战爆发后,中国高等教育的发展环境恶化,许多高校在迁至后方的过程中,图书、仪器损失惨重,部分教员流失,教育经费锐减。种种不利因素在抗战初期确实阻碍了我国高等教育的正常发展,但是环境的变化并没有长期阻碍其发展,自抗战中后期开始,国统区高等教育事业获得了一定的发展,其很大程度上取决于国民政府采取了诸如组织高校迁移、救济师生、统一招生考试等措施;但是来自外部世界的压力、国共之间的竞争、中国知识分子的推动等因素亦不能忽略。

一、抗战时期国统区高等教育的发展

(一)高校数量与规模的扩大

抗战爆发后,平津、京沪、江浙一带首先沦于日寇之手,武汉、广州等城市亦相继告急,除一部分高校内迁外,其余或暂时归并,或暂时停办。自1937年7月至1945年8月止,“公私立专科以上学校因战事而迁移者达到82校之多,其中迁移省外的达57校,就本省迁移者26校,这些学校都抵达了安全地点,恢复课业”[1]。

抗战期间,部分高校虽然因受战事影响停办或合组,但大多数都迁至后方继续办学。由于战时对人才的迫切需求,国民政府除维持高等教育现状之外,仍增设学校以资适应,如1939年设立浙江英士大学,1940年设立江西中正大学,1942年设立贵州大学等。为适应对日战争及大后方建设的需要,国民政府还设立了相应的专科院校。1938年,教育部制定师范学院制度,增设师范学院,培养师资力量。“到1946年10月,全国共有国立独立师范学院9所,省立师范学院1所,大学附设的师范学院4所,共14所。”[2]330为适应战时需要大量医护人员的状况,国民政府增设医学院以培养医学技术人才;为开发内地,建设大后方,专门增设技艺专科学校。由于国民政府的上述措施,全国高校的数量及规模在经历了短暂滑坡后开始稳步增长。1937年,中国高校数量减至91所,之后自1938年开始,高校数量逐年增加,“到1945学年度全国专科以上学校达到了141校,较战前的1936学年度增加了33校,约增加30%,随着高校数量的逐步增加,高校的教职员和学生数量也在不断地增长。教员数1945年比1936年增加3341人,上升44%;学生数1945年比1936年增加38724人,上升92%”[3]。战时,中国高等教育形成的规模为其战后的发展奠定了坚实的基础。“自日寇投降到1946年,经过一年来的调整,全国现共有专科以上学校182所,其中大学53所,独立学院62所,专科学校67所。总计较战前增加70%。学生数量增加也很迅速。1945年下学期统计,即日寇投降之时,学生数为80646人,较战前约增一倍。”[2]306-307一些高校根据战时需要增设了一批新的学科,西南联大增设了教育系、航空工程学系等;复旦大学开设了职业教育、法律等系科。新学科的设立,促进了高校学科体系的建设,提升了高校的办学实力。

抗战时期,中国高等教育事业虽在战争之初受到日军的严重破坏,但通过艰难的迁移、建设,在西南、西北大后方得到了较快恢复,并且取得了令世人瞩目的成就。

(二)高校教学环境的改善

抗战时期,中国高校的学术环境变得相对较为宽松,教学质量得到了一定的提升。

国民政府和高校积极为师生的学习与研究创造良好环境。以西南联合大学为例,西南联大校方利用有限的资金购买书籍,扩增教学设备。迁至长沙时期,学校拥有的中外文图书仅有6000余册,根本无法满足师生的借阅需求。迁至昆明后,联大校方各处寻觅图书、仪器设备以缓解紧张的状况。在校方的努力下,西南联大存于平津的图书291箱、仪器153箱(每件体积平均为1立方米),连同在香港新购买的仪器46箱,共计490箱[4],于1938年辗转运至昆明。经过西南联大校方不断地搜集、购买,至1945年,“联大的中文、日文图书34100册,西文图书13900册,合计达到了48000册”[5]。有了较为充实的图书,联大图书馆每日开馆后,都是座无虚席。清华大学由武汉运至昆明的器物,南开的一批书籍、仪器也陆续运抵昆明,致使西南联大的设备不断增加。为了增加学生参与实践的机会,工学院增设实习工厂,使学生能较多地参与实际工作,收效颇多。西南联大尽力购买、筹集中外文图书,八年间图书数量增加了八倍。图书、仪器设备是提高教学质量的基础,有了充足的图书、仪器设备,高校的学术环境及教学质量很快得到了改善。

在校方的高薪延揽下,西南联大教师数量有了很大的增长。“长沙临时大学时期全校有教师148人,其中北大的教师有55人。迁到昆明后全校教师一般保持在350人左右,其中教授的比例较大。如1939年度全校教授、副教授达177人,1944年度为162人,外语系一个系就有教授近20人。”[5]252教师数量的增多,使学校增加了很多课程,课程的丰富使得学生涵养不断提高。据不完全统计,抗战期间,“西南联大期间开过的课程(重复的课程不算)共达1600门以上”[5]251-252,文、理、法科的课程数量,比原来北大时期的课程量大大增加。教师增多之后,所开的课程较为丰富、充实,学生可以根据各自的兴趣爱好选择不同的课程,这有利于教师教学目标的实现。

二、抗战时期国统区高等教育发展的原因

抗战时期,中国的高等教育事业蓬勃发展。在战时这一特殊的历史环境下,高等教育事业为何仍能乘风破浪,抵御恶劣的战争环境,其中的缘由值得我们去探讨。关于高等教育发展的主观原因(国民政府和高校的应变举措)不是本文论述的内容,在此只关注其发展的客观原因,即外部世界的压力、国共之间的竞争、中国知识分子的推动等,这些客观因素潜移默化地推动着高等教育的改革与发展。

(一)来自外部世界的竞争压力

民国时期的政治家大多生于清朝晚期,其中不乏有理想有抱负之人,他们大多有留学经历,面对晚清时期中国积贫积弱的国势,深感中国的落后源于教育落后,很多人认为解决之道为发展中国教育尤其是高等教育。

中国传统的思想观念对这些生于清末民初的政治家仍有很深的影响,在他们头脑中不免留有“天朝上国”思想的残渣。在这些人心中,中国仍然是不可忽视的大国,虽然近代以来的中国不断遭到西方列强的欺凌。但是根据1935年国民政府教育部对26个国家的高等教育状况所作的对照总结,中国是最后一名。对照总结显示,1934年,每10000个中国人中只有0.88人接受过高等教育。同属于亚洲的土耳其高于中国,居第25位,1928年(凯末尔执政的第五个年头),每10000个土耳其人中有3个大学生[6]。通过数据对比,中国的高等教育远远落后于西方,甚至落后于一些小国。很显然,这严重地冲击了那些逐步掌握国家政权和引领中国知识界人士的民族自尊,使他们在睡梦中得以惊醒。1935年,中国在世界上的高等教育状况排名对国民政府无疑是一个不小的刺激,也必然是一种鞭策。中国的高等教育要追赶欧美,超越土耳其想必会成为中国各界的共识。

抗战爆发后,中国陷入了前所未有的危机中,大片国土沦丧,主要财税来源断绝,尤其是到了抗战中后期,国统区遭遇了严重的财政经济危机,中国的高等教育处境异常艰难。即便如此,高等教育事业仍然弦歌不辍,在艰难的战争环境下,获得了一定的发展。

战时,国家处境危难,高等教育何去何从,教育界在这一问题上产生了严重的分歧。其中有人主张将高中以上学校与战事无关者,予以改组或停办,使员生应征服役,捍卫祖国;也有人主张将学校变为各种训练班;甚至有人认为“战时”教育无用,“大学在炮火的炽炼中,变为抗战的累赘,需要予以廓清”[7]。

为平息教育界的争论,稳定人心,统一认识,国民政府主张:“抗战属长期,各方面人才直接间接均为战时所需要。我国大学本不甚发达,每一万国民中,仅有大学生一人,与英美发达国家相差甚远。为自力更生抗战建国之计,原有教育必得维持,否则后果将更不堪。至就兵员而言,以我国人口之众,尚无立即征调此类大学生之必要。故决定以‘战时须作平时看’为办理方针。适应抗战需要,故不能不有各种临时措施,但一切仍以维持正常教育为宗旨。”[8]从国民政府的论述来看,政府领导者还是比较清醒地认识到中国的高等教育落后于英美等先进国家,对于高等教育的战时作用也有一个正确的评估。由于国民政府的领导者认识到发展高等教育的重要性,以及在外部世界的竞争压力下,即使处于战时特殊环境,国民政府仍然要大力发展高等教育事业,使其在战时仍取得重大进展。1945年高校数比1936年增加33所,上升30.5%;教员数1945年比1936年增加3341人,上升44%;学生数1945年比1936年增加38724人,上升92%[9]。毋庸置疑,中国高等教育之所以在战时取得如此骄人的成绩,来自外部世界的压力应该起到了一定的促进作用。

(二)国共之间的竞争促使国民政府重视高等教育

1927—1949年间,国共纷争始终存在,即使在抗战爆发后国共合作的蜜月时期。战时双方基于中华民族的整体利益,暂时抛弃政党之争,合作抗日。由于国共两党根本目标的不同,双方之间的隐性斗争始终存在,1940年1月,国民党针对共产党发动的皖南事变即是明证。抗战时期,国共之间虽然冲突不断,但基于国家民族利益双方基本保持一种和平共处、和平竞赛的局面。国共两党的竞争间接影响了国民政府高等教育政策,为防止流亡学生流向共产党一方,国民政府吸纳青年入学,适度扩增高等教育规模。

国民政府无时不在限制共产党。抗战爆发后,在高校西迁的大潮中,北平大学、北平师范大学和北洋工学院迁到西安以后,合并成立了西北联合大学。由于国民党政府认为这所大学的校址与共产党控制的延安距离太近,所以不久西北联大又被分成几所独立的农业学院和工程技术学院,在陕西省南部另选了校址,另一部分(主要由北京师范大学组成)则于1939年迁到了兰州,其后来发展成了西北师范大学。可以说,国共两党的纷争直接导致了西北联大的解体。

为“防共”安置留学生。抗战前夕,中国的海外留学生数量共约1万人,在抗战爆发后一年左右的时间内,即有将近8000人回到祖国。由于此时国民政府正忙于应付国内外危机,无暇顾及归国留学生的出路,因缺少政府的统一安置,留学生出现各奔前程的散乱状态,其中一些人奔向红色圣地“延安”,这使得国民政府十分不安,在陈立夫的倡议下,国民政府设立特别训练班,招致归国学生加以训练,并安排工作。关于留学生的相关政策虽然对当时高等教育的规模并没有多大的影响,但可以看出国民党防范共产党的良苦用心。

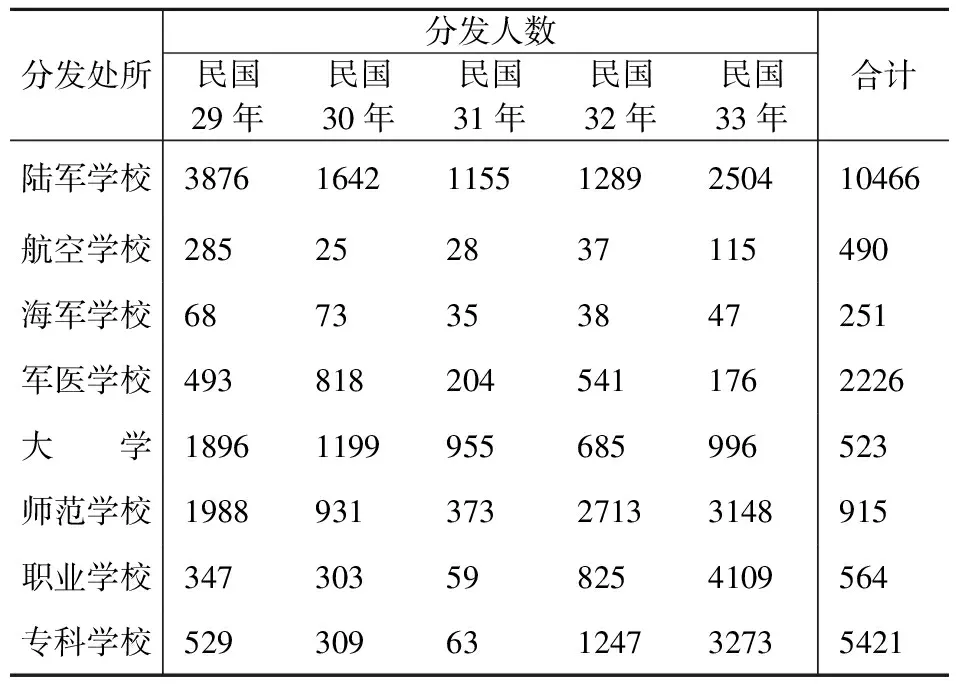

1940年,国民政府教育部成立战地失学失业青年招致训练委员会,做大规模、有计划的青年招致工作。国民政府宣称成立青年招致训练委员会的目的是为了防止青年学生受敌伪奸党的蒙骗,这里的“奸党”实际上就是指中国共产党。国民党成立招致委员会收容青年学生,不可否认有防止青年学生受到敌伪利用的动机。国民政府首脑始终将共产党视为头号强敌,“防共、限共”在国民党人的思维中无疑占主要位置。截至1943年,共招收沦陷区青年154000多人。[10]在青年招致训练委员会历年分发青年统计表(见表1)[11]中,可以清楚观察到分发到高校的人数。

表1 历年分发青年统计表

国民党政府的如意算盘是通过适度扩招青年入学,防止因战争而失学、失业的青年知识分子加盟共产党,如果这些知识分子加盟共产党,势必会使共产党如虎添翼。正是出于限制共产党的目的,国民政府采取了安置流亡学生入高校的举措,国统区高等教育的规模也因此有了一定的扩大。

(三)中国知识分子强大的感召力促进了高等教育的发展

抗战时期,清末民初留学海外的自由派知识分子,很多已经成为各高校的校长、教授,有些甚至成为国民政府的高官,有些教授学者与政府官员有着千丝万缕的关系。这批人的“人缘”关系网对于战时高校的发展至关重要,他们与政府的合作对于中国高等教育来说,是一大幸事。

抗战时期,国民政府各部门工作人员损失严重,各政府机关相继从大学中征调知识分子从政;一些大学教员也认为静坐书斋无补时艰,纷纷从政,参与抗战大计。有些从政的知识分子担任了高官,影响甚至左右了政府高等教育政策的制定。以西南联合大学为例,它由北京大学、清华大学及南开大学联合组建。抗战初期,国民党中委蒋梦麟秉承国民党中组部之命,从重庆回昆明,负责改组和加强国民党联大区党部。联大校长梅贻琦加入国民党后,很快便被擢拔为中央委员。1943年,他还先后被蒋介石聘为国民党“中央训练团”教育委员和“三青团中央干校”的校务委员。[12]梅的特殊身份对促进西南联大甚或国统区的高等教育发展至为重要。梅贻琦、张伯苓和蒋梦麟等教育界名流与国民党高层都有良性的互动。张伯苓与蒋介石素有渊源,关系较为密切。在政治上,1938年7月,张伯苓任第一届国民参政会副议长,以后又任国民参政会主席团主席,1945年成为国民党中央监察委员,1948年他应蒋介石之邀担任国民政府考试院院长。著名自由派学者胡适,于1938年9月被国民党政府任命为驻美大使,前后供职四年,为国家争取美援作出了重要贡献。任职期间,胡适广泛接触国民政府上层人物,并与之建立了良好关系,这种极广人脉关系的建立对他卸任后以一名高校教员代表身份获取政府支持创造了良好的条件。

1937年7月,在国民党举行的庐山谈话会上,立法委员刘振东主张实施党化教育,胡适等人强烈反对。胡适主张,国家高于一切的行动目标是对的,但是仍应保持教育的独立,尤其“政治的势力(党的势力)不得侵入教育”[13]。正是由于胡适等自由派知识分子的据理力争,使得国民党高层不敢贸然实施党化教育。当时中国的各项制度不健全,很多时候学校遇到的经费问题都要靠校长或教授们的游说来解决。中国知识分子的崇高地位和极广的人脉关系为高校争取了资金和自由发展的环境。

结 语

抗战时期,国统区高等教育获得了很大的发展。战时高等教育发展的原因有很多,国民政府采取了诸如组织高校迁移、救济师生、统一招生考试等措施,一系列措施的推行促进了高等教育的恢复和发展,而本文则重点分析了导致其发展的客观因素——外部世界的压力、国共之间的竞争以及中国知识分子的推动等。这有利于我们更加深入了解当时高等教育的发展,不仅政府主导其发展的轨迹,一些较容易被人忽略的因素实际也在起着很关键的作用。当今中国高等教育处于一个关键期。随着高校的数量和规模剧增,高校的学生质量和教学质量均面临着前所未有的挑战。在高等教育发展过程中,主观因素理所当然受到关注,而一些客观因素也不应被忽视。如何认识当今高等教育发展过程中的多重推动因素,处理好高校扩大规模与保持教学质量之间的关系,是教育主管部门和教育学家所面临的重大课题。

[参考文献]

[1] 中华民国主计部统计局.中华民国统计年鉴[G].南京:中国文化事业公司,1948:311.

[2] 中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编(第五辑):第二编—教育(一)[G].南京:江苏古籍出版社,1994:330.

[3] 冯成杰.试论抗战时期国民政府的教育政策[J].哈尔滨学院学报,2010(3).

[4] 林丽生,杨立德.国立西南联合大学史料:经费、校舍、设备(六)[M].昆明:云南教育出版社,1998:394.

[5] 萧超然,沙健孙,周承恩.北京大学校史(1898-1949)[M].上海:上海教育出版社,1981:255.

[6] 费正清.剑桥中华民国史:第二部[M].上海:上海人民出版社,1992:428.

[7] 罗永萱.抗战时期国民政府大学教育政策述评[J].北华大学学报,2004(1).

[8] 沈云龙.近代中国史料丛刊(第11辑):第108册[M].第3编台北:文海出版社,1987:1366.

[9] 余子侠.抗战时期高校内迁及其历史意义[J].近代史研究,1995(6).

[10] 张珊珍.陈立夫与抗战时期的中国教育[J].抗日战争研究,2006(3).

[11] 中国第二历史档案馆.中华民国史档案料汇编(第五辑):第二编—教育(二)[G].南京:江苏古籍出版社,1994:348.

[12]《中国现代教育家传》编委会.中国现代教育家传:第五卷[M].长沙:湖南教育出版社,1987:119.

[13] 中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室.胡适的日记:下册[M].上海:中华书局,1985:571.