平菇培养料发酵过程理化因素及微生物变化研究

2012-09-19常路路申进文

常路路,申进文**

(河南农业大学生命科学学院,河南 郑州 450002)

平菇 (Pleurotus ostreatus)目前是我国栽培量最大的食用菌[1]。在玉米主产区,主要采用玉米芯作为平菇栽培的培养料。因发酵料栽培具有成功率高、产量稳定、操作方法简单、周期短等优点,已经发展成平菇最主要的栽培方式[1]。培养料通过发酵过程中的微生物及其分泌的酶类作用,生成半腐熟,疏松透气,半塑性的平菇培养基。微生物的组成,活动状况及规律是检测发酵质量的重要指标,而发酵过程中酶活性的变化可以反映堆肥发酵的进程和机制[2]。在栽培实验中,有关棉籽壳发酵料以及熟料栽培平菇的研究已多有报道[3],而有关玉米芯发酵料的研究尚未见报道。本研究以来源广泛,价格便宜的玉米芯为培养料进行发酵,监测其堆温和pH值的变化,并对其发酵的不同阶段进行微生物数量变化分析,测定并研究了发酵过程中脱氢酶和碱性磷酸酶的变化规律,为揭示玉米芯发酵过程中的一些理化因素和微生物的变化特点,提高玉米芯培养料发酵技术,提供一些理论基础。

1 材料和方法

1.1 培养料

培养料配方:碎玉米芯92%、钙钾磷肥4%、尿素1%、石灰3%。对培养料进行常规发酵。

1.2 发酵方法

发酵方法参照文献[4]的方法,3个料堆同时开始建堆发酵,每堆料堆1 000 kg。在料堆的底部,底部靠上,中部,顶部靠下,顶部插4根温度计。测量料表层20 cm以下温度达到60℃以上时,维持24 h后进行翻堆。进行3次翻堆后即可装袋接种。

1.3 取样方法和时期

以堆料的四周和中心处为采样点,采样点的深度为30 cm~40 cm,各点取样50 g左右,混匀后,用无菌的纸袋密封。在培养料的发酵过程中分5个时期取培养料进行分析:1.发酵初期;2.第一次翻堆时;3.第二次翻堆时;4.第三次翻堆时;5.发酵结束时。

1.4温度的测定

以堆料的四周和中心处为测量点,其测点深度大约40cm,取5点温度的平均值作为堆料的温度[5]。

1.5 pH值的测定

称取50 g玉米芯发酵料,加100 mL蒸馏水 (pH值为7.32)抽提5 min,用PB-10pH酸度计于不同时期测定pH值[6]。每个样品3次重复,测量取平均值。

1.6 微生物数量测定

采用平板稀释培养计数法进行微生物的数量测定[7],细菌采用牛肉膏蛋白胨培养基;放线菌为高氏一号培养基;真菌为链霉素-马丁氏孟加拉红培养基。

1.7 脱氢酶活性测定

取10 g样品与0.1 g碳酸钙仔细混合,将2.5 g混合物置于容量瓶中,脱氢酶活性测定方法参照参考文献[8]。

1.8 碱性磷酸酶活性测定

准确称取2g样品,碱性磷酸酶活性测定方法参照参考文献[8]。

2 结果与分析

2.1 发酵料的堆温变化

图1 玉米芯发酵料的堆温变化

玉米芯培养料料发酵过程中的温度变化如图1所示,玉米芯发酵过程中,温度随着发酵的进行呈先升高后降低的趋势。在发酵第5 d玉米芯发酵料的温度达到最大值,为67.18℃。第2 d、4 d、6 d为翻堆日,每次翻堆都会迅速降低堆温。翻堆之前料堆的温度都在60℃以上。

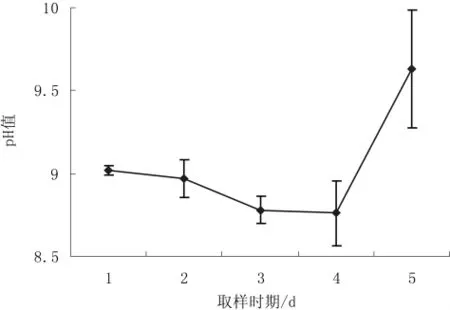

2.2 发酵料的pH值变化

玉米芯培养料料发酵过程中的pH值变化如图2所示,玉米芯发酵过程中,pH值随着发酵的进行呈现先降低后升高的趋势。从发酵初期到第三次翻堆,发酵料的pH值逐渐降低,在第三次翻堆时,玉米芯发酵料的pH值达到最大值,为8.76,到发酵结束时发酵料的pH值有所上升。

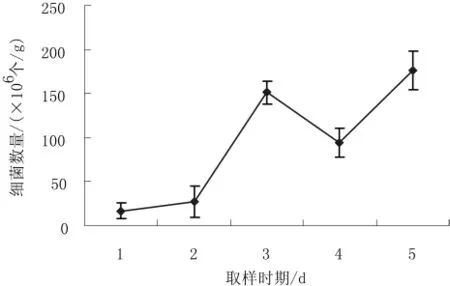

2.3 发酵过程中的细菌数量变化

图2 玉米芯发酵过程中的pH值变化

图3 玉米芯发酵过程中的细菌数量变化

玉米芯发酵过程中的细菌数量变化如图3所示,随着发酵的进行,可培养的细菌数量逐渐增加。到发酵结束时细菌数量达到最大值,比发酵初期的值增加了一个数量级。细菌是堆肥发酵过程中形体最小,数量最多的微生物,它们分解了大部分有机物并产生热量,是发酵温度提高的关键因素。

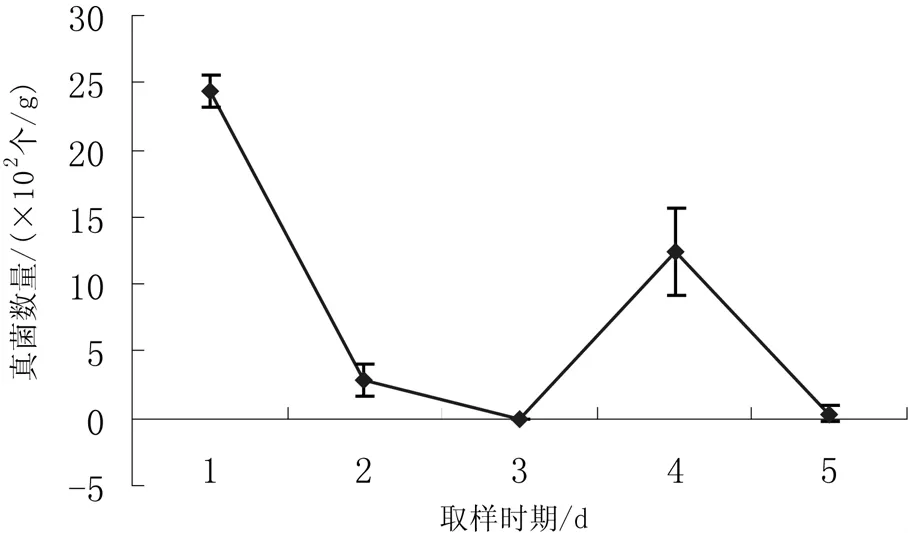

2.4 发酵过程中的真菌数量变化

图4 玉米芯发酵过程中的真菌数量变化

玉米芯发酵过程中的真菌数量变化如图4所示,随着发酵的进行,可培养的真菌数量逐渐降低,到发酵结束时几乎检测不到真菌的存在。真菌要比细菌低4个数量级。大部分的真菌在堆体温度达到50℃时就不存在了,而当温度达到60℃时真菌几乎完全消失。

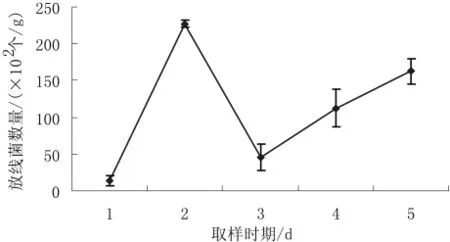

2.5 发酵过程中的放线菌数量变化

玉米芯发酵过程中的放线菌数量变化如图5所示,随着发酵的进行,可培养的放线菌数量在第一次翻堆时达到最大值,第二次翻堆降低后又逐渐增加。发酵结束时放线菌数量比发酵初期多了一个数量级。在发酵过程中,放线菌的数量变化规律与细菌相似,即在发酵过程中都呈现高-低-高的变化趋势。

图5 玉米芯发酵过程中的放线菌数量变化

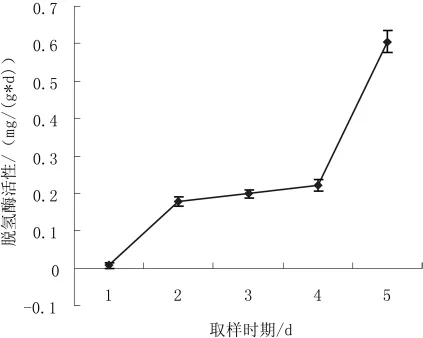

图6 玉米芯发酵过程中的脱氢酶活性变化

图7 玉米芯发酵料过程中的碱性磷酸酶活性变化

2.6 发酵过程中的脱氢酶活性变化

玉米芯发酵过程中的脱氢酶活性变化如图6所示,随着发酵的进行,脱氢酶活性逐渐升高,到发酵结束时其活性达到最大值。尤其到第三次翻堆后,发酵料脱氢酶活性显著增加。

2.7 发酵过程中的碱性磷酸酶活性变化

玉米芯发酵过程中碱性磷酸酶的活性变化如图7所示,随着发酵的进行,碱性磷酸酶的活性同脱氢酶的变化趋势一致,也是逐渐增加,到发酵结束时达到最大值。

3 结论

本研究发现,玉米芯培养料发酵过程中,温度的变化趋势是先升高再降低,每次翻堆都会显著的降低发酵温度。pH值的变化呈先降低再升高的趋势,到发酵结束时,pH值比发酵初期的pH值有所上升,这与王鸿磊等对双胞菇养料工厂化发酵过程中的pH变化研究结果一致[9]。玉米芯发酵料中的微生物以细菌和放线菌为主,真菌数量很少,这与王鸿磊等对双孢菇培养料工厂化发酵过程中的微生物研究结果一致[9]。

脱氢酶为氧化酶类的一种,是堆肥发酵过程中腐殖化的重要酶类,其变化可以反映出堆肥发酵过程中的物质氧化程度[10]。碱性磷酸酶与发酵过程的评价鉴定相关,因为它只能由微生物合成分泌植物残渣里不会产生这种酶[11]。因此其活性的变化在一定程度上可以反应出发酵过程中微生物活性的变化。随着发酵的进行,细菌和放线菌的数量逐渐增加,呈现出高-低-高的变化趋势,培养料中的碱性磷酸酶活性和脱氢酶活性也是逐渐增加,这表明碱性磷酸酶活性和脱氢酶活性的大小与发酵料中的细菌和放线菌数量有关。在发酵过程中,微生物通过分泌一些胞内酶和胞外酶类对发酵料中的有机质进行分解,使其转化成便于自己吸收的营养物质,随着发酵的进行,培养料中的微生物总量增加,从而导致其分泌的酶类的活性逐渐增加。因此可以根据微生物数量的多少以及碱性磷酸酶活性和脱氢酶活性的大小来判断玉米芯发酵的程度。

培养料发酵质量的好坏是影响平菇产量高低的关键因素之一,玉米芯最为一种价格便宜,来源广泛的农业生产废料,已经成为平菇栽培中使用最广泛的培养料,尤其在玉米主产区尤为明显。该实验对平菇玉米芯培养料发酵过程中的理化因素和微生物数量变化进行了研究并取得了初步结果,今后应该进一步研究玉米芯培养料发酵过程中的物质变化,制定优质培养料的相关标准,对发酵料中的优势菌群进行分离培养研究,以便于缩短玉米芯培养料的发酵时间,提高其发酵质量,最终达到提高平菇产量的目的。

[1]贾身茂,陈士瑜,蔡德华,等.中国平菇生产[M].北京:中国农业出版社,2000:214-215,233-236.

[2]许修宏,李洪涛,张迪,等.堆肥微生物学原理及双胞蘑菇栽培[M].北京:科学出版社,2010:67-72.

[3]倪新江,丁立孝,等.棉籽壳发酵过程中的一些生物化学 变 化[J].中国食用菌,2002,21(4):36-39.

[4]申进文.平菇栽培实用技术 [M].北京:中国农业出版社,2010:12-16.

[5]梁丽琨等.温度和添加物对棉籽壳发酵过程的影响 [J].食用菌学报,2002,9(3):26-30.

[6]郑典元,邵世光.培养基含水量对平菇抗杂菌能力胞外 PH值及生物转化率的影响[J].连云港师范高等专科学校学报,2001:76-79.

[7]张福元,马琴.酵素菌发酵和二次发酵玉米秸秆料对双孢蘑菇生育影响的研究[J].中国食用菌, 2006,25(3):53-55.

[8]周礼凯.土壤酶学[M].北京:科学出版社,1987:267-280.

[9]王鸿磊,王红艳等.双孢菇培养料工厂化发酵过程中微生物以及物质变化研究[J].安徽农业科学,2011,39(1):94-96.

[10]孙利宁,谷洁等.氧化还原类酶活性在小麦秸秆静态高温堆肥过程中的变化[J].农业环境科学学报,2009,28(5):45-48.

[11]Kayik?ioglu HH,Okur N.Evolution of enzyme activities during composting of tobacco waste[J].Waste Manag Res.2011,Jan 7:1-28.