欧盟对华皮鞋反倾销案的回顾:影响与反思——基于全球供应链视角

2012-09-15广东技术师范学院

■ 罗 琪 广东技术师范学院

欧盟对华皮鞋反倾销案的回顾:影响与反思

——基于全球供应链视角

■ 罗 琪 广东技术师范学院

本文系广州市哲学社会科学发展“十一五”规划2010年度课题(编号:10B32)

一、案情回顾

欧盟于2005年7月对原产于中国和越南皮鞋发起反倾销调查,中国皮鞋的涉案金额为7.3亿美元,数千家制鞋企业和400多万中国制鞋工人的生存遭遇威胁,涉案金额之大,打击面之广使此案备受关注。经过多方努力和欧盟内部利益集团的博弈,2006年10月欧盟委员会裁定对中国皮鞋征收16.5%的反倾销税,但将一般为五年期的反倾销税定为两年。至2008年10月,欧盟发起期终复审,2009年12月决定将反倾销税再延长15个月。亚洲鞋业协会的数据显示,受欧盟反倾销案的影响,在以加工贸易为主的广东5000多家制鞋企业中,就有1000多家因此原因而倒闭。中国皮鞋出口欧盟的数量和金额急剧下降。2010年4月,中国政府代表就此案启动了世贸组织争端解决程序。在中国政府和各应诉企业锲而不舍的抵制下,欧盟委员会于2011年3月16日发布公告,称由于未收到任何欧盟鞋业联合会方面的复审申请,从3月31日起,正式停止对中国生产的皮鞋征收反倾销税。

二、欧盟反倾销对其鞋业全球供应链的损害分析

2005年欧盟对中国和越南皮鞋反倾销案不仅是欧盟历史上涉案金额最大的案件,同时也是引发欧盟成员国内部矛盾最严重的案例。这一案件让反倾销措施实施效果新弊端凸显,那便是反倾销措施对全球供应链的损害问题。

随着经济全球化的发展,以及产品内国际分工的出现,为了节约交易成本和提升企业竞争力,发达国家的企业将非核心业务外包给发展中国家,充分利用企业的外部资源,开辟了一个全球性的产品供给系统。这便是全球供应链的形成背景。

(一)欧洲制鞋业发展概况

发展制鞋业属于劳动密集型的传统产业。早期,全球制鞋业的中心在欧洲。主要是意大利、西班牙、葡萄牙等国家。但该行业的发展和转移受到环境保护、土地资源、劳动力成本、原材料供应、以及销售市场等多方面因素的影响和制约,因此,尽管欧盟对鞋的消费量一直呈增长之势,但1995至2005年间,欧盟皮鞋的生产能力就已经从11亿双下降到了6.42亿双。在西班牙,最大的鞋厂不过百名工人。在德国,几乎所有的名牌鞋厂均在国外设有生产基地,而在德境内只设行政管理、设计和培训等部门。如德国的嘉宝鞋业股份公司(Gabor Shoes AG),其95%的产量是来自国外生产,国内产量只占5%。瑞典、英国、丹麦和荷兰等国的鞋业生产也已基本转移。在2003年,欧洲销售的鞋中就有75%是进口的。

欧盟的制鞋业产业结构调整给发展中国家带来了很大的机遇。作为劳动密集型的传统行业,皮鞋制造的生产工序如果在发达国家进行,原料和人工费用将占成本核算的一半甚至更多,而将其外包到发展中国家,成本将大量节省。因此,随着亚洲制鞋业的发展,从上个世纪70年代起,许多欧洲鞋业公司就将生产外包给了亚洲,中国、印度、印尼、越南等成为欧盟制鞋业转移的对象。外包后,这些跨国鞋企虽然仍是从发展中国家进口鞋类产品,但其本身已有别于传统的进口商。在国际贸易中,传统的进口商是从国外购买产品然后在国内市场进行销售,不进行研发、设计和生产。而这些跨国鞋企则是在全球范围部署了供应链,作为供应链上的核心企业,它控制了从研发到销售的整个过程。只是将供应链上利润最低、增值最少的环节,外包到发展中国家,委托其进行生产加工,然后再购买产成品在本国销售或者出口。

(二)中国制鞋业发展状况

中国(主要在内地东南沿海一带)自80年代末承接国际制鞋业转移,进入全球鞋业供应链以来,到1996年,已成为世界鞋类生产和出口第一大国,并且其后每年都以10%-20%的增幅在发展。2007年,中国鞋类出口总值为253.1亿美元,出口量占世界出口总量的50%以上。广东、福建和浙江三省已形成了完整的鞋业产业集群。鞋类出口占全国的70%以上。在广东的东莞、福建的晋江和浙江的温州,从面料、鞋底、鞋跟、鞋楦、胶水到鞋表面处理、五金饰扣等辅料配件到特殊材料都可在本城买到,形成了完整的产业链和上下游配套设施。

尽管中国制鞋业发展迅速,但很多企业都是为国际知名鞋企做代工,而少有自己的品牌。其中,广东的东莞为鞋业大品牌代加工的主要出口地,世界主要知名鞋类品牌年产量的60%来自于此,因而有着“世界每10双鞋就有1双来自东莞”的说法。此次受到欧盟反倾销的中国皮鞋,主要来自于广东。

(三)皮鞋全球供应链的价值构成

皮鞋制造是典型的买方驱动价值链,其中大量的零售商和品牌专卖店起核心作用。产品价值的实现需要靠最终销售的完成,而如何让消费者接受较高价格的产品则主要依赖于产品的设计和销售环节。

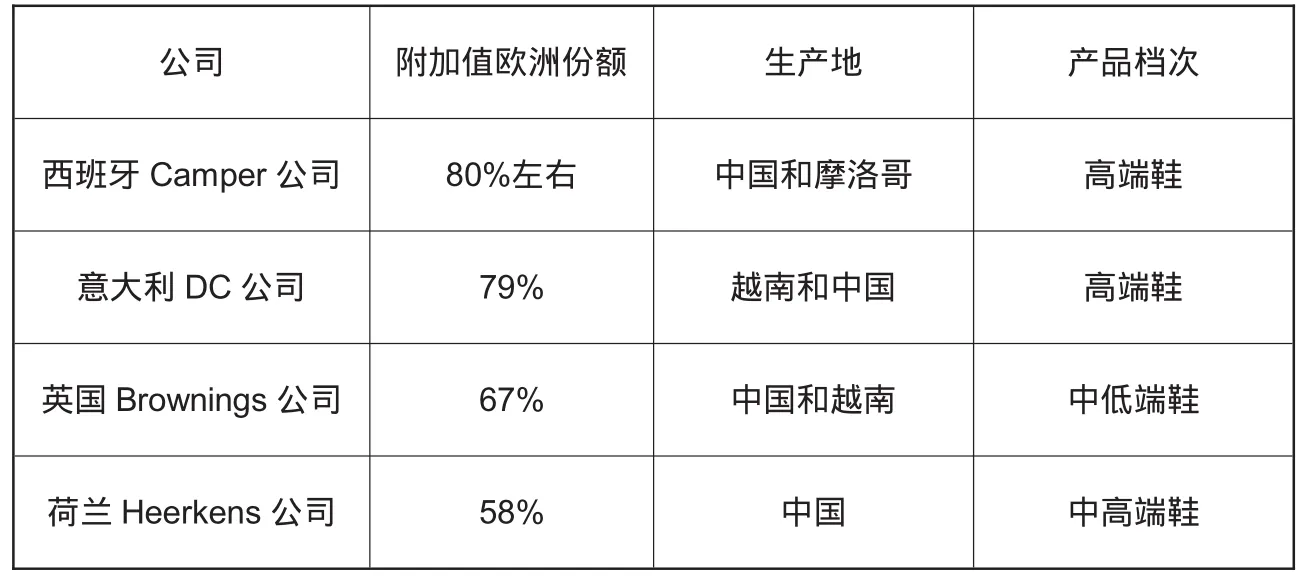

作为供应链上的核心企业,欧洲跨国鞋企从事的研发设计和销售环节正是供应链上的主要增值环节,而中国企业则从事的是附加值最低的生产加工环节。以荷兰Intermedium公司在中国生产一双女鞋的成本构成为例,一双在市场售价近20欧元的女鞋,在中国的出厂价仅为3.92欧元。如果原材料并非在中国当地采购的话,则整个生产环节的价值增值不足10%。其他欧盟的一些跨国鞋企大部分附加值也都是在欧盟实现的(见表1)。因此,在中国生产的一双欧洲鞋,其研究、设计、物流、开发和销售就包括了绝大多数的增值过程,这样的鞋并不是一双真正意义上的中国鞋(瑞典国家贸易署报告,2010)。

表1 部分欧洲跨国鞋企附加值、生产地及产品档次

三、欧盟反倾销措施对其全球化企业的损害

欧盟委员会无视进口的中国皮鞋实质上50%的附加值是在欧盟境内实现的这一事实,对其征收反倾销税,为保护传统的皮鞋制造者利益而削弱了全球化公司的竞争力,同时也违背了欧盟产业政策所提出的生产高附加值产品的制造业产业升级方案。

(一)反倾销税增加了欧盟全球化企业的采购成本

16.5%的反倾销税使欧盟跨国鞋企的采购成本大幅增加,欧洲鞋业零售商表示,这项反倾销税的成本约为1亿5000万欧元。据统计,反倾销税征收以来,以阿迪达斯、彪马为代表的欧洲鞋业联盟企业为此多付近10亿欧元进口税。而采购成本往往占供应链核心企业所有支出的一半以上,即使是欧盟的大型跨国鞋企,也接受不了成本的大幅飙升,而将大部分订单转移到印尼等东南亚国家。但即使是寻求新的供应商,同样也会增加采购成本。因为向新供应商采购的话,采购环节必须包括识别和选择供应源,管理商务规则,评估供应商业绩,数据维护,管理库存,资产评估,接收产品,供应商网络,进口/出口需求诸多要素,重新寻找供应商所带来的这些交易成本,降低了供应链的效率,同时也增加了欧盟的采购成本。

(二)反倾销措施减少了全球化欧洲公司的出口

欧盟跨国鞋企进口中国鞋后,不仅是满足其国内和欧盟境内的需求,还要通过其遍布全球的销售网络使得其鞋产品在国际市场上流通。如西班牙的Camper公司,其鞋子行销全球47个国家及地区;荷兰Intermedium公司的主要销售市场为北美、西欧和东欧。

然而,由于反倾销措施的实施提高了进口产品的价格,使欧盟生产外包的全球化公司不得不付更高的价格采购产品,从而不得不提高产品的价格进行出口,降低了其产品的国际竞争力,导致出口量下降,使欧洲产业丢失市场份额和附加值。据统计,反倾销措施使法国全球化公司的出口在反倾销保护期间下降16%,而法国“非全球化”的出口企业却只下降了8%。(Konings&Vandenbussche,2010)。

(三)反倾销措施降低了欧盟全球化公司的竞争力

供应链是提升核心竞争力的有效形式。供应链上的核心企业将非核心的业务交给全球范围内的节点企业来完成,自己便可专注于关键业务,提升其核心竞争力。但供应链的效率还需依赖于各节点企业的紧密合作和长期形成的稳定、高效的业务关系。而欧盟自从2005年立案到征税、期终复审到最终决定延长征税都经历了很长一段的不确定期,这对跨国企业带来了很不利的影响。就欧盟对华皮鞋反倾销案受瑞典国家贸易署调查的跨国鞋企一致认为,不确定性是企业面临的最糟糕的情况,因为它使管理者很难对投资计划和所有商业计划作出决定。

在制鞋业,代工企业和品牌商之间的合作多数是5年左右的长期合作,在签订合作协议之前,双方需经过接洽、谈判、打样、小额订单等一个漫长的过程,最终形成稳定的供应链关系。反倾销税的征收打破了原有的供应链,无疑增加了跨国企业的采购成本,降低了企业的市场竞争力。采购成本的增加使得这些企业在销售时不得不提高价格,每双鞋子的上涨范围介于5欧元至20欧元不等。而欧盟消费者则平均为每双鞋多支付了4至6欧元。但售价的提高一旦超越了消费者的心理底线,销量将会大幅下降。据Konings&Vandenbussche统计,反倾销措施法国使全球化企业的国内销售下降了22%,大大高于“非全球化”出口企业的3%。

四、中国鞋企需要反思的问题

欧盟此次对中国皮鞋反倾销,直接导致了中国皮鞋行业的大洗牌。中国鞋企要如何突破困境,保持良性发展,应反思以下问题。

(一)欧盟市场Vs其他海外市场

虽然停止征收反倾销税,对中国的诸多鞋企来说,欧盟市场仍然是一个艰难的市场。不但标准非常严格、对产品的品质要求高,还有各种管制措施以及其他的贸易保护措施,中长期的前景仍不容乐观。此外,由于人民币不断升值以及原材料价格上涨和劳动力成本的提高,而出口企业议价能力不强,缺乏实力的企业已无力消化这些因素,即使有订单也不敢接。因此,是否仍以欧盟为出口市场还是进行市场多元化,是各企业当前要反思的市场战略问题。

前后近五年的反倾销措施,逼得众多企业退出欧盟市场,而有些企业通过艰苦的努力,成功的开辟了其他海外市场。如石狮鞋企“富贵鸟”已开拓了俄罗斯、美国、新加坡、巴西等50多个国家的市场。其外贸部有关人士坦言,这一多元化战略就是近年在国际反倾销战中被逼出来的。还有企业也成功地进行了市场转移,开拓了非洲、南美洲等地区,拥有了稳定的客源,且产品风格也发生了转变。在欧盟取消反倾销税后,这些企业也明确表示不再重返欧盟市场。

(二)低价走量Vs产业升级

我国出口欧盟的皮鞋以中低档为主,几乎都是贴牌生产的方式。由于加工环节本来就缺乏附加值,利润微薄,所以鞋企普遍以低价走量的方式生存。如东莞一家生产低档鞋的企业,利润最低时生产一双鞋只能赚7分钱,但年生产量高达1.4亿双。在海外市场波动和国内生产成本上涨的情况下,这家企业已倒闭。

欧洲跨国鞋企的价值链治理以准科层制为主,即核心企业不仅控制其直接供应商而且控制着整条供应链。他们几乎不考虑生产商的品牌、市场渠道,也不帮助生产商提高自身的设计能力,因而生产商易被锁定在加工制造环节。而生产商则因为进入全球供应链后只供应欧盟这一单一市场,害怕失去大订单和加工业低成本、低风险所形成的惰性,不愿承担对设计、营销、品牌等活动的大量投资风险,从而不愿进行产业升级转型。

到底是采取低价走量的生产方式,还是痛下决心进行产业升级?就目前局势,我国鞋企的的产业升级已迫在眉睫。因此,我国制鞋业可利用已形成的集群优势采取如下措施:(1)加强集群内的合作,进行多方式多边联动,如联合产品开发、改进质量、保证交货的灵活性与及时。(2)完善集群的生产性服务,由服务商提供技术上的辅助和建议,如新的设计和帮助企业获取国际质量和交货标准。集群内企业应积极利用集群内的配套服务,以进行功能专业化升级。因为功能专业化升级并不自创品牌,因而不会影响到供应链上的核心企业竞争力,不会触及准科层制的治理模式。(3)行业内的大型企业加强与中小企业间的资本联结和技术开发合作,发挥大企业的龙头作用,带动集群内中小企业发展及价值链升级。

(三)无序竞争Vs行业规范

国内制鞋行业在获知反倾销税取消的欣喜之余,产生了“价格战”的隐忧。如果这16.5%的空间用来打价格战,对行业健康发展将会造成更加严重的伤害。在欧盟对华皮鞋反倾销之前,我国出口欧盟的皮鞋数量从2001-2005年增长了1000%。2004-2005年一年间便增长了450%。而2001-2005年中国出口皮鞋的平均单价却下降了31%(Brussels,2006)。皮鞋出口数量上的成倍增加和价格的下降引起了欧盟制鞋国的恐慌,从而引发了反倾销。而在反倾销税即将取消之际,据海关数据,2011年1月中国鞋出口41.1亿美元,同比增长39.2%。3月底欧盟反倾销税停征后,已有大量皮鞋订单涌进中国市场,如果再出现量升价跌的无序竞争现象,则贸易保护措施便又会随之而来。

然而如何从根本上改变我国出口鞋企这种无序竞争的状态?行业协会的作用十分重要。在我国制鞋业已形成产业集群的情况下,强化行业协会的作用往往能有助于集群的良性发展。行业协会对促进集群内企业的合作、企业间的协调和共同对应外部危机都起着不可或缺的作用。行业内的维权公约、制裁机制、行业标准的建立与维护必须要行业协会来进行。当集群内出现竞争无序、产品质量下降等混乱局面时,行业协会可行使其管理权,制定行业公约,建立行业标准,从而遏制恶心竞争,保证产品质量。从源头上杜绝反倾销的可能性。

(四)贴牌生产(OEM)Vs创品牌内销

我国出口鞋企多为贴牌生产,对海外市场依赖大,欧盟市场的反倾销给了我国企业当头一棒,而取消了反倾销税后,却又面临国内生产成本的上升和人民币升值,诸多影响已使本来就利润微薄的代工企业不堪重负。本来高端鞋的行业利润一般在10%左右,中低档鞋则只有3%-4%,而从2010年至今皮料价格已上涨了10%-20%,劳动力成本年均上涨15%,人民币自汇改至今升幅累计超过了26%。东莞鞋企绝大多数是贴牌生产,一家鞋企表示,三年前一双皮鞋可赚1美元左右,而现在只剩20美分左右的利润。至今年8月30日止,东莞众多代工鞋企纷纷关停或搬迁,还有30%以上的企业处于倒闭的边缘。而那些规模较大,兼顾OEM和内销的企业,则经营状况都不错。

内销市场大,而且不必承受海外市场政治、经济风险和汇率风险,但必须创品牌。以前做代工投入少、经济环境稳定,使企业产生了惰性。而今,众多鞋企为求生存,则必须内外兼顾,或者转至以内销为主。投入人力、物力、财力创品牌,建立国内的销售网络,虽然前期投入大,但一旦树立品牌后,以中国广大的内销市场为依托,鞋企的生存发展空间还是很大的。

(五)“坐商”Vs“行商”

中国制鞋业从80年代开始突飞猛进,技术进步和劳动力成本优势使得中国在1996年便成为世界鞋类生产和出口第一大国。有着“全球制造业基地”之称的珠三角地区的制鞋企业,多年来已养成“坐商”习惯,即利用天时地利开门纳客,不出家门便坐拥五洲客商。多数企业过于注重眼前实利,安于现状,自身锁定在价值链的低端。然随着时间的推移,珠三角的发展已现瓶颈,以往的诸多优势在逐渐变化和消退,再加上海外市场的动荡和贸易保护主义的盛行,局势已逼及企业的生存。因此,为求生存,求发展,企业应考虑从“坐商”到“行商”的转变。即企业应该主动“走出去”,开辟新的发展路径。

在探索“走出去”的路径和方法上,一些企业早已做出了规划和实施,从而在一系列“内外夹击”的困境中仍然生机勃勃。如温州的大型鞋企康奈集团,其联合其他企业在俄罗斯建造了经贸合作区,2010年合作区的第一园区开始运行,康奈集团在这里生产的皮鞋从此将贴上“俄罗斯制造”的标签。至此,康奈集团已完成从产品出口、到海外开设专卖店、再到国外设立生产园区的“走出去”三部曲计划。奥康集团则采取与意大利高档品牌GEOX建立战略联盟,借对方的销售渠道在全球销售自己的鞋类产品的方式;哈杉鞋业则是通过在尼日利亚投资建厂、收购意大利威尔逊公司等方式,整合相应的经营资源。这些企业已为“行商”模式做出了很好的诠释,而这也是目前中国鞋企突破困境的有效方式之一,值得有实力的企业进行探索。