缝洞型油藏分类开发

2012-09-15李江龙刘中春张宏方

程 倩,李江龙,刘中春,张宏方,王 英

(中石化石油勘探开发研究院,北京 100083)

缝洞型油藏分类开发

程 倩,李江龙,刘中春,张宏方,王 英

(中石化石油勘探开发研究院,北京 100083)

缝洞型碳酸盐岩油藏以岩溶、构造运动形成的溶洞、溶蚀孔洞和裂缝系统为主。溶洞呈离散状分布,是主要的储集空间,裂缝是主要的流动通道,具有埋藏深、非均质性强、开发难度大等特点。以塔河7区为例,提出“无因次自喷累计产油”的概念,定量分析井点处的地层能量,将油井出水特征划分为5类。结合物理模拟、单井的生产特征,明确5种出水类型油井钻遇的储集空间类型,分别为能量充足的溶洞型、能量欠充足的裂缝型、能量较充足的裂缝-溶洞型、能量不充足的孤立定容体型和复杂型。根据单井钻遇的储集空间类型,对油井进行聚类分析,细化已有的缝洞单元。对细化后的缝洞单元采取不同的开发对策,指导油藏分类开发。

缝洞型碳酸盐岩油藏;分类开发;无因次自喷累计产油;储集空间类型;缝洞单元;塔河油田7区

引言

塔河油田缝洞型碳酸盐岩油藏是受构造-岩溶作用形成的缝洞系统控制,由多个缝洞体在空间上叠合形成的复合油气藏[1-6]。油藏的储集空间主要以溶洞为主,裂隙成网络状分布是主要的流动通道,致密的基质岩块基本不具渗透性[7-8];油藏储集空间复杂,单井出水特征差异性大。李衍、戚明辉和李宗宇等人从单井动态特征、水体来源和油藏流态等不同角度分析油井的出水特征[9-11],将缝洞型碳酸盐岩油藏油井的出水类型分为3种:缓慢出水、间隙出水、快速出水型。此外,刘中春[12]等人设计物理模拟实验,分析了不同类型储集空间的出水规律,重在机理分析,不能满足矿场需要。本次研究以塔河7区为例,针对油藏开发的关键问题“油井出水规律”,引入“无因次自喷累计采油量”的概念,定量评价自喷油井的地层能量,划分自喷油井出水类型。分析油井钻遇的储集空间类型,明确其生产特征。据此对自喷油井进行聚类分析,细化已有的缝洞单元。对细化后的缝洞单元采取不同的开发对策,实施油藏分类开发,达到控水增油的目的。

1 缝洞型油藏生产动态特征

缝洞型油藏的动态特征主要包括:①初期产能高;②出水规律复杂,通常无任何征兆突然见水;③见水后生产特征变化大,可出现突然停喷、含水缓慢上升、含水下降3种情况,且以突然停喷最多;④油藏注水补充地层能量较盲目,油藏水窜严重。据此分析认为,缝洞型油藏出水特征研究是实现高效开发的关键。

2 无因次自喷累计产油

“无因次自喷累计产油”是油井自喷期内,某一时刻的累计自喷产油量和油井累计自喷产油量的比值(式1):

式中:T为油井自喷期,d;π为无因次自喷累计产油;Qo(t)为t时刻的油井产油量,t/d。

“无因次自喷累计产油变化率η”是“无因次自喷累计产油”随生产时间的变化率:

式中:η为无因次自喷累计产油变化率,d-1;t为自喷期生产时间,d。

计算分析7区4口井“无因次自喷累计产油”,绘制“自喷时间-无因次自喷累计产油”关系曲线如图1所示:随着自喷时间增加,无因次自喷累计产油增大;无因次自喷累计产油变化率越小,自喷采油时间越长,单井地层能量越充足;其物理意义主要用来描述油井自喷产油能力,定量表征油井的地层能量。如图1所示,ηA=0.000 3 d-1、ηC=0.000 8 d-1、ηB=0.001 d-1,ηD=0.004 3 d-1,ηA<ηC<ηB<ηD,井点位置处的地层能量以A井最高、C井次之,D井最低。

图1 塔河7区4口井自喷时间与无因次自喷累计产油量关系曲线

3 油井出水类型

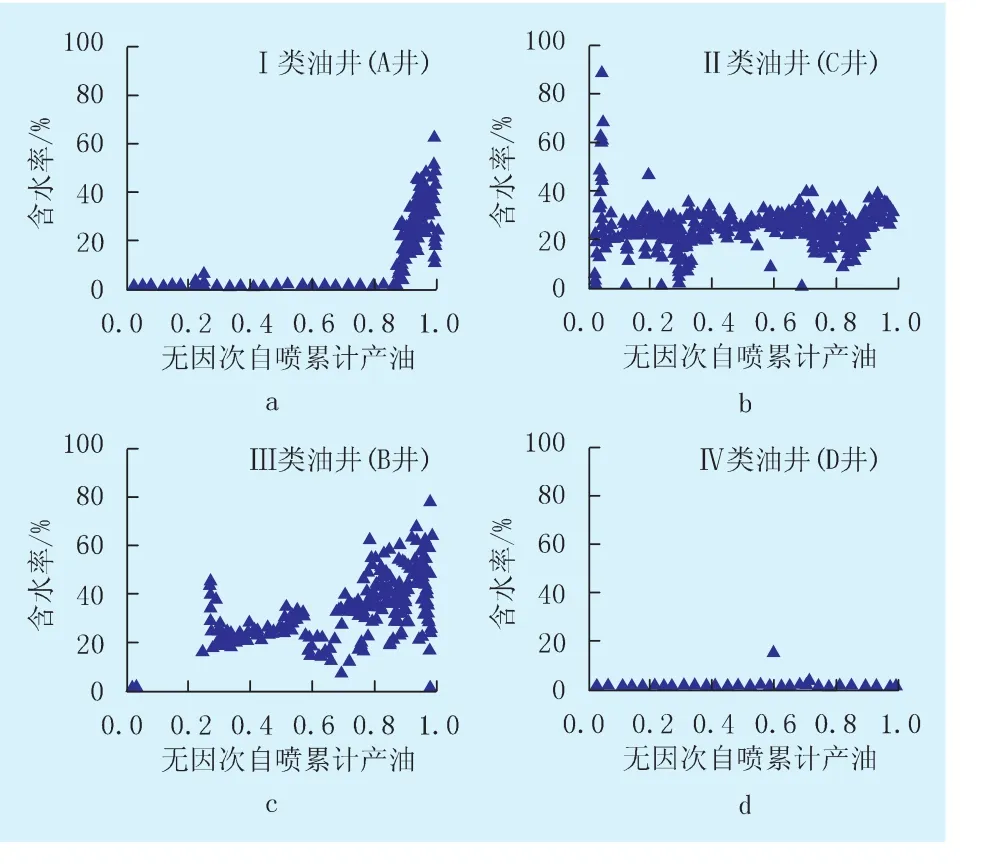

按缝洞型油藏采油方式,将油井分为自喷采油井和抽油井2类,自喷采油井和抽油井生产动态特征差异极大。研究中引入“无因次自喷累计产油”分析自喷采油井的出水规律。绘制塔河7区23口自喷油井的无因次自喷累计产油与含水率关系曲线,统计分析表明,曲线形态主要存在以下4种特征(图2),其中Ⅰ类油井10口,Ⅱ类油井4口,Ⅲ类油井4口,Ⅳ类油井5口。

Ⅰ类油井,无水采油期长,油井见水后,含水率增加缓慢;Ⅱ类油井,开井见水,含水率缓慢增加;Ⅲ类油井,无水采油期短,含水率迅速增加,至油井暴性水淹停喷;Ⅳ类油井,能量严重不足,不出水。

图2 塔河7区典型无因次自喷累计产油量与含水率关系曲线

此外,抽油井一般表现为地层能量严重不足,累计产油极少。没有自喷期,且无水采油期短或开井见水,出水规律复杂。据此,缝洞型油藏抽油井的出水规律通称为第Ⅴ类“复杂出水类”。

4 储集空间类型

4.1 储集空间类型

缝洞型油藏储集空间类型对油井出水规律影响实验研究表明[12]:储集空间为溶洞型,对于高黏度模拟油,见水后含水率变化曲线近“s”型,初期增加缓慢,短时间后快速增大,流量越大,含水率上升越快;储集空间为裂缝型,底水呈活塞状均匀推进,未产生底水锥进,见水后,含水率迅速达到100%,暴性水淹。

第Ⅰ类出水类型以A井为例。A井为裸眼完井,四开钻井期间由于多次发生井漏,钻至井深5 583.0~5 598.15 m出现井涌和泥浆漏失,共漏失泥浆227.7 m3;初期日产油为324 t/d,油压为11.9 MPa,截至2011年10月,累计自喷采油40× 104t。该井主要特征为:泥浆漏失严重,初期产油量高,能量充足,油井累计产量高,无水采油期长,见水初期含水率缓慢上升。结合物理模拟分析认为出水特征符合第Ⅰ类出水类型,油井钻遇的储集空间类型为溶洞型。

第Ⅱ类出水类型以C井为例。该井钻进过程中没有漏失、放空现象。油井初期日产油为95 t/d,油压为7.7 MPa;油井开井见水,见水初期含水率上升缓慢,后期含水率迅速上升暴性水淹。结合物理模拟分析认为:出水特征符合第Ⅱ类出水类型,油井钻遇的储集空间类型为裂缝型。

第Ⅲ类出水类型以B井为例。该井钻至井深5 556.6 m时,出现放空并发生严重漏失。放空井段为5 556.6~5 558.7 m、5 559.3~5 560.0 m,强钻至5 567.95 m后,裸眼完井。初期日产油为160 t/d,油压为9 MPa,截至2011年10月,累计自喷采油4×104t。其主要特征表现为:泥浆漏失严重,初期产油量高,能量较充足,油井累计产量相对较高;油井无水采油期短,见水后含水率迅速上升,油井暴性水淹。结合物理模拟分析认为:出水特征符合第Ⅲ类出水类型,油井钻遇的储集空间类型为裂缝-溶洞型。

第Ⅳ类出水类型以D井为例。油井钻至井深5 554.35~5 554.97 m出现放空,漏失泥浆3.52 m3。油井裸眼完井,初期日产油为45 t/d,油压为14.7 MPa,100 d后,油压为4.6 MPa,下降迅速。油井自喷期间不出水,累计产油0.6×104t,表现为定容体弹性衰竭式生产特征。分析认为:出水特征符合第Ⅳ类出水类型,油井钻遇的储集空间类型为孤立的小定容体。

第Ⅴ类复杂出水类型多表现为能量严重不足,油井不能自喷,累计产量极低,累计产油一般不超过0.1×104t。抽油后,油井多暴性水淹。分析认为:出水特征符合第Ⅴ类出水类型的油井钻遇的储集空间类型为复杂非有效储集层。

4.2 不同类型储集空间的生产特征

溶洞型以A井为例。油井漏失放空严重,以裸眼完井为主。油井开井自喷采油,能量充足,累计产油多,无水采油期长。油井见水初期含水率缓慢上升,后期含水率上升迅速。

裂缝型以C井为例。油井无漏失放空现象,以常规完井和酸压完井为主。油井无水采油期短或开井见水,能量欠充足,累计产油少。见水初期含水率缓慢上升,后期含水率迅速上升暴性水淹。

裂缝-溶洞型以B井为例。部分油井偶见严重放空漏失现象,以裸眼完井和酸压完井为主。油井能量较充足,累计产油相对较多,无水采油期短。油井见水初期,含水率逐渐增加或暴性水淹。

孤立定容体型以D井为例。油井放空、漏失程度一般,以裸眼完井为主。油井能量不充足,与底水沟通差,累计产油极少,不出水,表现为定容体弹性衰竭式生产特征。

复杂型,油井没有放空、漏失现象。累计产油一般不超过0.1×104t,油井能量不足,不能自喷,抽油后出水规律复杂。

5 油藏分类开发

5.1 细分缝洞单元

根据单井的见水类型,结合物理模拟和单井钻井过程有无漏失、完井方式、生产动态等资料反推油井钻遇的储集空间类型,按储集空间类型将油井进行聚类分析,细化已有的缝洞单元。以塔河7区某单元为例,该单元共有油井10口,其中自喷井8口,抽油井2口。单元储集空间类型包括能量充足的溶洞型、能量欠充足的裂隙型、能量较充足的裂缝-溶洞型和能量极不充足的复杂型。

5.2 分类开发

(1)能量充足的溶洞型在衰竭开采过程中,产量递减的主要原因是含水的上升。含水达到90%意味着油水界面已接近井底[12]。针对此类单元,首先调整工作制度,控水压锥。油井含水达90%以后,可考虑侧钻或注N2开发。

(2)能量欠充足的裂缝型,无水采油期短或开井见水,累计产油较少,含水增加较缓。实施堵水效果差,可考虑通过改变工作制度,改变井底压力大小,启动其他小裂缝,达到增油目的。

(3)能量较充足的裂缝-溶洞型,无水采油期较短,累计产油较多,含水逐渐增加或暴性水淹。由于高导流通道会圈闭一定数量的剩余油,可考虑分析油井的出水层段,开展堵水作业,调整工作制度,控水压锥等方式进行开采。

(4)能量不充足的孤立定容体型,能量严重不充足,与底水沟通极差,建议采取单井吞吐补充地层能量,调整工作制度,控水压锥等方式进行开采。

(5)能量极不充足复杂型,累产油极低,能量极不充足,不能自喷采油,建议开展侧钻井技术,沟通有效储集体,达增产目的。

6 结论

(1)通过油井的出水类型分析,揭示能量充足的溶洞型、能量欠充足的裂缝型、能量较充足的裂缝-溶洞型、能量不充足的孤立定容体型和能量极不充足的复杂型是缝洞型油藏的主要储集空间类型。

(2)依据缝洞型油藏的储集空间类型,细分已有的缝洞单元,针对不同类型缝洞单元提出增产措施建议,指导缝洞型油藏分类开发。

[1]张希明.新疆塔河油田下奥陶统碳酸盐岩缝洞型油气藏特征[J].石油勘探与开发,2001,28(5):17-22.

[2]张抗,王大锐,Bryan G Huff.塔里木盆地塔河油田奥陶系油气藏储集层特征[J].石油勘探与开发,2004,31 (1):123-126.

[3]张抗.塔河油田奥陶系油气藏性质探讨[J].海相油气地质,2000,5(4):47-53.

[4]李江龙,黄孝特,张丽萍.塔河油田4区奥陶系缝洞型油藏特征及开发对策[J].石油与天然气地质,2005, 26(5):630-631.

[5]王黎栋,万力,于炳松.塔中地区界面碳酸盐岩古岩溶发育控制因素分析[J].大庆石油地质与开发,2008,27(1):34-38.

[6]杨园园,朱玉波,胡志方,等.塔中地区下古生界碳酸盐岩储层特点及预测方法[J].大庆石油地质与开发,2006,25(3):7-9.

[7]程倩,等.缝洞型碳酸盐岩油藏介质理论[J].大庆石油地质与开发,2009,28(4):35-38.

[8]程倩,等.缝洞型碳酸盐岩油藏基岩块渗流特征初探[J].大庆石油地质与开发,2010,25(3):98-100.

[9]李衍,王亚辉.塔河12区缝洞型油藏开发地质特征分析[J].内蒙古石油化工,2009,22(1):137-138.

[10]戚明辉,等.塔河油田12区块油藏水体来源及出水特征分析[J].岩性油气藏,2009,21(4):115-119.

[11]李宗宇.塔河缝洞型碳酸盐岩油藏油井见水特征浅析[J].特种油气藏,2008,15(6):52-55.

[12]刘中春,等.缝洞型油藏储集空间类型对油井含水率影响的实验研究[J].石油学报,2009,30(2):52-55.

编辑 林树龙

TE344

A

1006-6535(2012)05-0093-04

10.3969/j.issn.1006-6535.2012.05.023

20111217;改回日期:20120620

国家“973”项目“碳酸盐岩缝洞型油藏提高采收率基础研究”(2011CB201006),国家重大专项“缝洞型碳酸盐岩油藏提高开发效果技术”(2011ZX05014-003)

程倩(1982-),女,工程师,2006年毕业于长江大学石油工程专业,2009年毕业于中国科学院渗流流体力学研究所流体力学专业,获硕士学位,现从事缝洞型油藏开发方面的科研工作。