石南油气田头屯河组地质概念模型的研究

2012-09-15向巧维朱筱敏王绪龙王亚会戴建文

向巧维,朱筱敏,王绪龙,王亚会,戴建文

(1.中海油深圳分公司,广东 广州 510240; 2.中国石油大学,北京 102200; 3.中油新疆油田公司,新疆 克拉马依 834000)

石南油气田头屯河组地质概念模型的研究

向巧维1,朱筱敏2,王绪龙3,王亚会1,戴建文1

(1.中海油深圳分公司,广东 广州 510240; 2.中国石油大学,北京 102200; 3.中油新疆油田公司,新疆 克拉马依 834000)

准噶尔盆地石南油气田地表为沙漠,地震激发接收条件较差,导致其资料品质差,并且储层砂体厚度较薄,横向变化非常复杂,难以进行砂体的精细描述。为了弄清砂体的空间展布,运用地震沉积学的原理和方法,井震结合建立精细层序地层格架,确定了头屯河组的砂体形态、规模以及其尖灭线位置,明确了三角洲沉积微相与砂体几何形态的关系,依据砂体空间叠置样式建立了地质概念模型,为今后的油气田勘探开发奠定了良好的基础。

地层切片;层序;头屯河组;石南油气田;准噶尔盆地

引言

准噶尔盆地腹部中生代由于构造活动微弱,主要发育低幅度构造和岩性油气藏。以往区域地质评价认为该区构造简单,因此广泛采用大面元三维地震技术进行油气藏评价。随着石南油气田评价勘探的深入,对地下砂体、圈闭的正确识别愈发引起人们的重视。由于大沙漠地表地震激发接收条件差,地震资料信噪比低,且储集层埋深较大,地震资料分辨率较低,而主要目的层头屯河组纵向上厚度较薄,厚度一般为200 m,有的仅为19~85 m,地震反射连续性差,反射波波形不稳定。为了正确识别地下的地质情况和砂体的空间展布,基于研究区勘探现状,采用井震结合、建立精细层序地层格架,应用地震沉积学中的地层切片技术,精细刻画出了头屯河组砂体形态和空间叠置样式,建立了准噶尔盆地石南油气田侏罗系头屯河组的地质概念模型,对预测地下的砂体空间展布规律具有现实的指导意义。

准噶尔盆地石南油气田侏罗系头屯河组的构造形态总体上为北东—南西向鼻状构造,地层总体上相对平缓,地层倾角为2~3°。区内发育多条南西—北东向正断裂,多数由三叠系断至白垩系底部,倾向北西或南东。头屯河组的岩性总体上为1套交互的河湖相砂砾岩、细—粉砂岩、泥岩,在垂向上构成上、下粗,中部细的旋回沉积,中部夹泥灰岩及炭质泥岩,与下伏西山窑组和上覆白垩系清水河组均为不整合接触。

1 井震结合建立精细层序格架

地震资料与钻测井资料从不同尺度反映了层序地层格架特征。因此,要建立精细的层序地层格架,应加强井震资料的相互结合和综合应用,首先利用地震资料建立三级层序地层格架,并利用合成地震纪录建立井震关系,然后利用岩心和测井资料,在三级层序地层格架中精细分析沉积旋回特征,划分四级层序,建立精细层序地层格架[1-2](图1、2)。

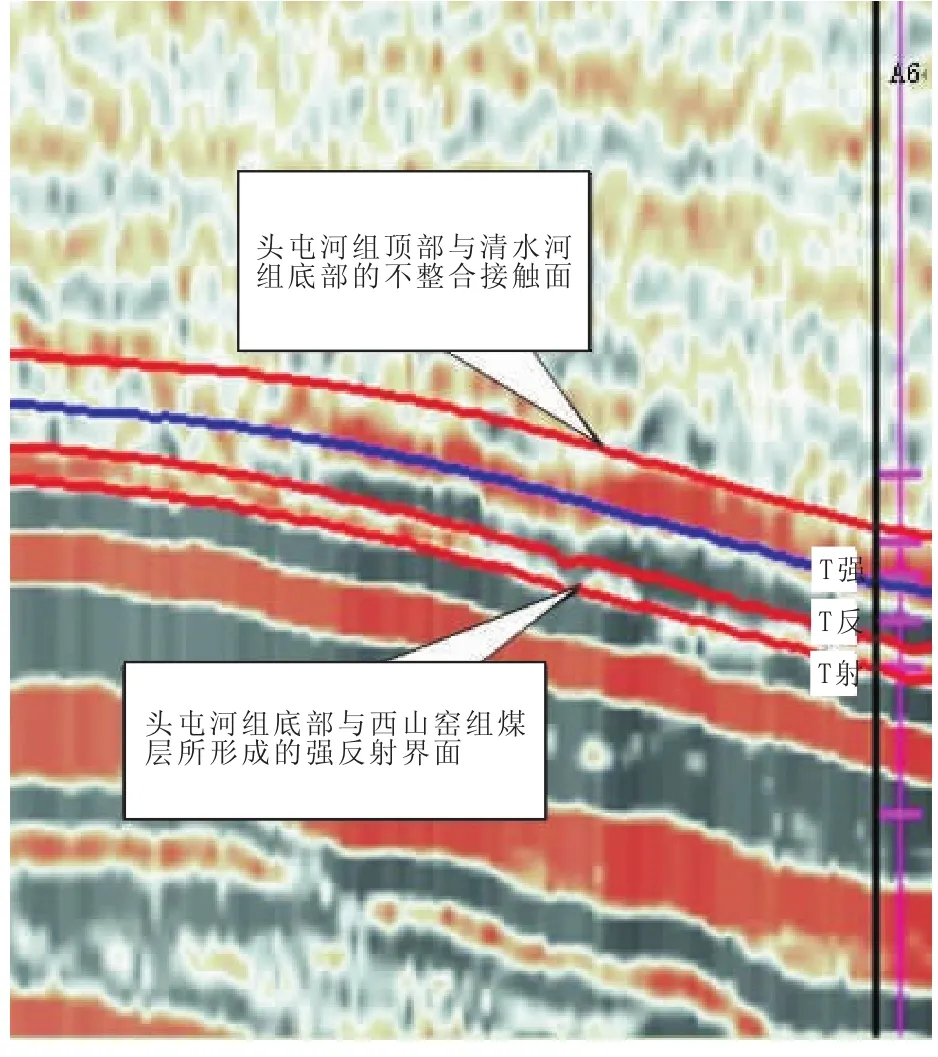

根据地震资料表明,侏罗系西山窑组煤层所形成的强反射界面与白垩系底部不整合面清晰可辨,头屯河组夹在两者之间,地震响应为1套中振幅、中连续的弱反射波组(图1)。结合钻测井、岩心资料分析,石南地区头屯河组的层序界面主要为头屯河组顶底的2个不整合面,即头屯河组顶部与清水河组的不整合面及头二段底部的冲刷面。

图1 石南油田头屯河组顶底层序界面(Trace 620)

图2 石南油田N1井区石南A1井头屯河组沉积相柱状图

基于岩心和测井资料,侏罗系头屯河组具有明显的沉积旋回特征,自上而下可划分为3个向上粒度变细的正旋回,对应3个砂层组,即T1、T2、T3。头屯河组发育辫状河沉积,包括辫状河道、河道间湾及泛滥平原(图2),其3个砂层组地质特征如下[3-5]。

(1)T1砂层组。主要为辫状河泛滥平原沉积,岩性主要为紫红、棕红和杂色泥岩,夹少量灰色细砂岩,下粗上细,以块状层理和水平层理为主,可见波状层理及变形层理。自然伽马曲线上为起伏较小的齿状或平缓的波状,有时会出现低幅度箱形、低电阻率、易垮塌、井眼不规则等特征。沉积厚度为8~35 m,区内东厚西薄,局部遭剥蚀缺失。

(2)T2砂层组。主要为辫状河道以及河道间沉积,从整体上来看,上部以河道沉积为主,岩性主要为灰色、浅灰色细砂岩、中砂岩和少量不等粒砂岩,部分井顶部为灰色泥质粉砂岩,下粗上细,主要发育槽状交错层理和冲刷-充填构造,自然伽马曲线具有明显的箱形特征,底部为突变接触,上部为渐变接触,高电阻率。下部以河道间沉积为主,沉积特征同T3。整体沉积厚度为13.3~26.0 m,区内砂体西、南、南东向较薄,北东向较厚,局部遭剥蚀缺失。

(3)T3砂层组。主要发育了辫状河道以及河道间,从整体上来看,顶部是河道间沉积为主,岩性主要为灰黄色、褐灰色泥岩,含少量砂岩,下粗上细,以水平层理为主。中下部以河道沉积为主,沉积特征同T2。砂岩主要发育于该区东部、南部,中部零星发育,电测曲线为低电阻率、高自然伽马,且易垮塌,井眼不规则。沉积厚度为9.8~31.0 m,区内砂体北东、南西部薄。

2 优选地震参数研究地层切片

地层切片技术是对传统的层间属性提取的重大变革,通过层间切片的分析,可以连续观察层段内平面地震相在空间上的变化,对于研究复杂地质体具有很好的作用。通过优选该区实际地震资料,确定选用地震振幅参数开展地层切片的研究[6-9]。

系列地层切片表明,侏罗系头屯河组具有明显的辫状河沉积特征,物源来自东北和西北2个方向(图3)。

(1)头屯河组T1砂层组总体为弱振幅(泥岩相,图3中以湖蓝色、蓝色、紫色显示)显示,在弱振幅的背景上发育了强振幅的条块状。从整体上来看,在大套泥岩中发育有低弯曲蛇状砂体(图3中以绿色、红色显示)。

(2)头屯河组T2砂层组自下而上振幅逐渐变强,发育辫状河道及间湾沉积,间湾响应弱振幅泥岩相,具有低电阻率、高自然伽马特征,河道响应强振幅厚砂岩体相,具有高电阻率、低自然伽马特征,二者构成不对称的、典型的辫状河二元结构。从整体上来看,河道砂体的主要类型是指状、朵叶状、肾状等,其余各砂体零乱分布,无明显形态。

(3)头屯河组T3砂层组地层切片特征具有自下而上振幅先变强而后变弱,上部以弱振幅为主,在弱振幅的背景上发育了强振幅的条和块,为大套泥岩夹零星砂岩,是辫状河道间沉积;下部以强振幅为主,在强振幅的背景上发育了弱振幅的条和块,为辫状河道沉积,河道砂体的主要类型有肠状、哑铃状和菱形等。

图3 石南油田头屯河组T1-T3(自上而下)切片示意图

3 砂体特征和地质概念模型

根据石南油气田头屯河组系列地层切片研究,发现砂体形态、规模和分布明显受沉积相和沉积亚微相类型的控制,主要的砂体形态为低弯曲蛇状、指状、朵状(图4、表1)。如低弯蛇曲状砂体发育在泛滥平原中,反射较弱,粒度较细,厚度薄,展布规模较小;河道砂体主要呈指状或不规则状,反射较强,粒度较粗,厚度厚,展布规模大;肾状砂体呈零星状分布在河道间湾中,反射较弱,粒度较细,厚度薄,展布规模小。

图4 石南N1井区头屯河组砂体几何形态类型

表1 石南油田头屯河组辫状河沉积微相与砂体几何形态关系

概念模型与静态模型、预测模型同为储层地质模型的3大组成部分,各自满足不同开发阶段、不同开发任务、不同精细程度的要求。储层地质概念模型是针对某一特定的储层,将其特征抽象化、典型化、概念化而建立起来的,可用于油气田储量计算、油气藏综合描述及早期开发方案的设计,并对同类油气藏的勘探开发具有指导意义[10]。

通过上述研究,特别是利用地震沉积学原理和方法,建立了石南油气田侏罗系头屯河组的概念模型,明确了整个头屯河组沉积环境的变化以及各砂体的空间叠置样式(图5)。即石南油气田头屯河组以河流作用为主,湖泊作用弱;自T3—T1段反映了辫状河发生—发展—消亡的1个完整发展阶段,其中,T3砂层组为河道的形成阶段,河道与河道间共同发育,砂体呈肾状和哑铃状,砂体连续性中等;T2砂层组为辫状河发育的顶盛时期,少量河道间沉积,砂体呈肠状和菱形,砂体连续性较低; T1砂层组为河道逐渐消亡的时期,广泛形成泛滥平原,泥多砂少,砂体呈低弯曲蛇状,砂体连续性较好。

图5 石南21井区头屯河组地质概念模型

4 结 论

(1)根据岩心、测井以及地震等综合手段,识别了头屯河组的三级层序界面,并在此基础上分析沉积旋回特征,建立了精细层序地层格架。

(2)应用地震沉积学中的地层切片技术,分析了该区的物源方向,并对T1、T2、T3砂层组的振幅特征和砂体形态作了详细的分析研究。

(3)结合各个砂层组的沉积微相与砂体特征,总结了不同沉积微相下的砂体形态、规模以及厚度的对应关系,并在该基础上做出了地质概念模型,较好地展示了整个头屯河组沉积环境的变化以及各砂体的空间叠置样式,为白垩、侏罗系的地层岩性圈闭的勘探提供了良好的地质基础,同时也为今后储层砂体研究和油田精细开发提供了直观的依据。

[1]冯磊,姜在兴,田继军.东营凹陷沙四上亚段层序地层格架研究[J].特种油气藏,2009,16(1):16-19.

[2]樊萍,杨仁超,韩作振,等.辽河东部凹陷辫状河三角洲沉积体系发现及其意义[J].特种油气藏,2009,16 (4):33-36.

[3]凌云,刘得光,黄国荣,等.石南地区田头屯河组沉积相研究[J].新疆石油天然气,2006,2(2):19-22.

[4]唐忠华,黄芸,张化龙.准噶尔盆地东部侏罗系沉积相及沉积层序[J].新疆石油地质,1997,18(4):330-337.

[5]赵澄林,朱筱敏.沉积岩石学[M].北京:石油工业出版社,2001:241-253.

[6]魏嘉,朱文斌,朱海龙,等.地震沉积学——地震解释的新思路及沉积研究的新工具[J].勘探地球物理进展,2008,31(2):95-101.

[7]王正和,蒋能春,吕其彪.地震沉积学概念、方法及其应用研究[J].重庆科技学院学报:自然科学版,2008,10(3):25-27.

[8]林承焰,张宪国,董春梅.地震沉积学及其初步应用[J].石油学报,2007,28(2):69-72.

[9]陆永潮,杜学斌,陈平,等.油气精细勘探的主要方法体系——地震沉积学研究[J].石油实验地质,2008,30(1):1-5.

[10]裘亦楠.储层地质模型[J].石油学报,1991,12(4): 55-61.

编辑 黄华彪

TE122.3

A

1006-6535(2012)05-0030-04

10.3969/j.issn.1006-6535.2012.05.007

20120211;改回日期:20120412

国家重点基础研究发展规划“973”项目“中国西部叠合盆地有效碎屑岩储层成因机制与发育模式”(2011CB201104)

向巧维(1983-),女,工程师,2005年毕业于江汉石油学院石油工程专业,2009年毕业于中国石油大学(北京)矿物学、岩石学、矿床学专业,获硕士学位,现主要从事开发地质工作。