濒危世界遗产的空间分布与时间演变特征研究

2012-09-12潘运伟

潘运伟,杨 明

(北京清华城市规划设计研究院旅游与风景区规划所,北京100085)

濒危世界遗产的空间分布与时间演变特征研究

潘运伟,杨 明

(北京清华城市规划设计研究院旅游与风景区规划所,北京100085)

介绍濒危世界遗产概况及其空间分布特征和时间演变特征。研究发现:洲际濒危世界遗产的数量分布与其经济发展水平呈负相关,非洲的濒危世界遗产数量最多,且濒危率最大;濒危世界文化遗产主要集中在亚洲,濒危世界自然遗产主要分布在非洲。从纬向分布看,濒危世界遗产主要集中在低纬度地区和北半球中纬度地区;1978年以来濒危世界遗产的演变大致分为缓慢增长(1978-1991年)、快速增长(1992-2004年)、起伏调整(2005年至今)3个阶段。《濒危世界遗产名录》的类型结构相对平衡,世界文化遗产的濒危率(2.4%)数值较小且较稳定,世界自然遗产濒危率(6.9%)数值较大且波动较为明显。欧洲、北美洲、南美洲濒危世界遗产数量增减较小,而亚、非两大洲数量波动较大,也是20世纪90年代以来全球濒危世界遗产数量波动的主要原因。

濒危世界遗产;空间分布;时间演变

0 引言

濒危世界遗产是指被联合国教科文组织列入《濒危世界遗产名录》(简称《名录》)的世界遗产。1979年前南斯拉夫共和国的科托尔自然保护区和文化历史区(Natural and Culturo-Historical Region of Kotor)因遭到地震严重破坏成为首处濒危世界遗产,此后30余年,列入《名录》的世界遗产逐渐增多,至2011年已经有35处。世界遗产委员强调应该把《名录》看成是由“需要立刻采取行动和帮助的受威胁遗产”组成[1],也是“基于谨慎评估并用于动员国际合作和主要捐助者的优先发布的名录”[2]。但各缔约国对《名录》的理解不尽相同:如厄瓜多尔、洪都拉斯等国主动将本国遗产列入《名录》,以呼吁国际社会关注解决其世界遗产保护面临的问题;有的国家则将《名录》看成是一个无论付出什么代价都要避免的“批判”[2],并极力避免本国遗产列入《名录》。事实上,不管是把《名录》理解成为“保护世界遗产的一种重要手段”[3,4],还是将其看成是“没有保护好遗产的黑名单”[5]或者“不光彩的被告”[6],《名录》客观上都促进了当事国改善遗产保护状况以及国际间的保护协作。过去30多年,已经有26处濒危世界遗产因为保护状况改善而成功“脱危”。

国内关于世界遗产空间格局[7-10]、时间演变[11]、威胁因素[12]等方面的研究已有一定的积累,但探讨濒危世界遗产相关问题的研究成果不多。郑孝燮先生强调保护、抢救世界文化和自然遗产的重要性,指出张家界、秦始皇陵兵马俑等世界遗产亟须加强保护与整治[13];岑倩华等以四处濒危遗产为案例,探讨城市发展过程中如何更好保护世界遗产[14];刘海龙介绍了科隆大教堂成功脱离《名录》的经验,即划定合理的缓冲区,在保持城市肌理的基础上通过设置步行区域激活城市活力等[15]。

濒危世界遗产的空间分布特征是研究世界遗产“濒危”原因的重要线索,其时间演变规律反映了不同时期世界遗产委员会遴选濒危世界遗产的标准。讨论濒危世界遗产的空间分布与时间演变特征,可为我国世界遗产管理和保护提供重要参照。

1 濒危世界遗产的空间分布特征

1.1 洲际分布特征

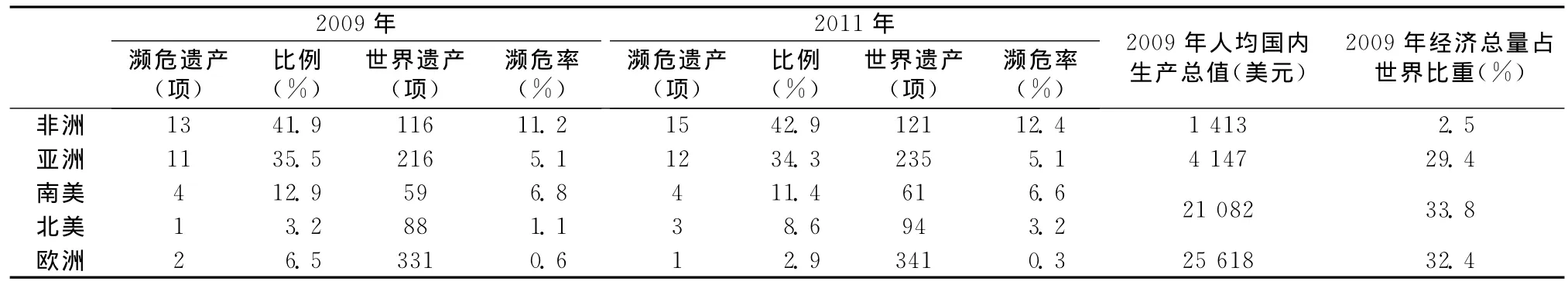

1.1.1 洲际集中分布 目前35处濒危世界遗产分布于除大洋洲、南极洲之外的5个大洲,非洲和亚洲的濒危遗产分布较集中,分别有15处、12处,占《名录》的比例分别为42.9%、34.3%;南美、北美、欧洲的濒危遗产相对较少,分别有4处、3处、1处,所占比例分别为11.4%、8.6%、2.9%。但某一地区濒危世界遗产的绝对数量并不能完全反映其世界遗产管理与保护状况,为了更加全面地考察其内在特征和规律,本文提出“世界遗产濒危率”的概念,是指一个地区或国家濒危世界遗产占其全部世界遗产的比例。从2011年洲际遗产濒危率看(表1),非洲排在第一位,其15处濒危遗产占121处世界遗产的12.4%;其次是南美洲,共有6.6%的世界遗产“濒危”;亚洲濒危世界遗产数量较多,但5.1%的濒危率排在第三位,主要由于其世界遗产基数(235处)较大;北美洲、欧洲的遗产濒危率较小,分别为3.2%、0.3%。

各大洲的濒危遗产数量、遗产濒危率与其经济发展水平之间存在一定关联性。从2009年的数据比较看,这种关系大致呈负相关(表1),即经济越发达,濒危世界遗产数量越少。经济发展水平预示着可投入遗产保护的人力、物力和财力,经济越发达,能够投入遗产保护的各方面要素就越多,世界遗产就能够得到妥善保护。

表1 2009年、2011年洲际濒危世界遗产统计及2009年洲际经济发展情况Table 1 Intercontinental world heritages in danger in 2009 and 2011 and intercontinental economic development in 2009

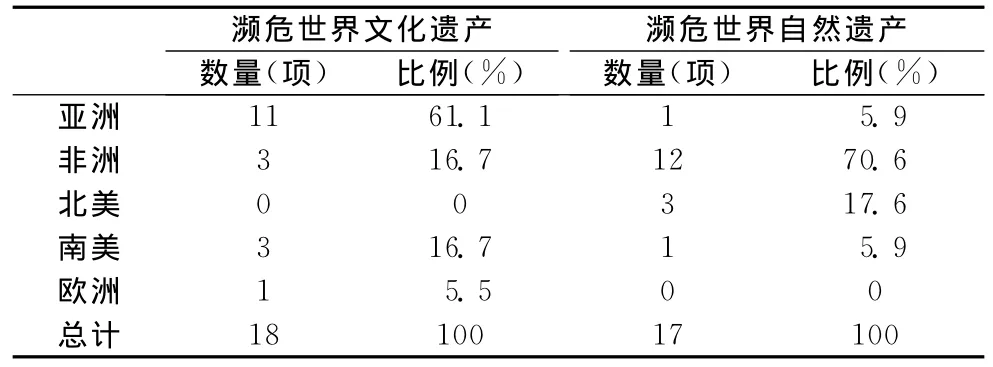

1.1.2 类型分布差异明显 目前濒危世界文化遗产共有18处,其中亚洲有11处,占总数的61.1%;非洲、南美洲、欧洲分别有3处、3处、1处,所占比例分别为16.7%、16.7%、5.5%。濒危世界自然遗产共有17处,其中12处(71.6%)分布在非洲;北美洲、南美洲、亚洲分别有3处、1处、1处,所占比例分别为17.6%、5.9%、5.9%(表2)。可见濒危世界文化遗产主要分布在亚洲,濒危世界自然遗产主要分布在非洲。

表2 2011年不同类型濒危世界遗产的洲际分布Table 2 The distribution of cultural world heritages in danger and natural world heritages in danger in 2011

亚洲濒危文化遗产较多可能与下列原因有关:第一,人口原因。亚洲人口总量和人口密度都排名首位,人口多,对既有文化遗产产生的干预和破坏可能性大。第二,经济原因。亚洲近年来经济发展迅速,根据亚洲开发银行发布的报告,2010年亚洲经济增长率达8.2%,远高于其他大洲。经济快速发展,使得人们对原有环境的改造要求和能力增强,进而可能导致文化遗产的破坏,如也门的扎比德历史城镇(Historic Town of Zabid)被列入《名录》的主要原因是“建筑保存状况恶化,古城房屋被混凝土式高层建筑代替”①具体某处世界遗产“濒危”的原因主要来源世界遗产委员的文件:WHC-09/33.COM/7A和WHC-09/33.COM/7A.Add。;经济快速发展也使得原有生活方式的延续、文化传统的保存面临巨大挑战,如菲律宾的科尔迪莱拉水稻梯田(Rice Terraces of the Philippine Cordilleras)面临“经济发展使得原有居民离开该地区,导致梯田被遗弃”的威胁。第三,社会局势原因。战争和冲突直接导致遗产的破坏,亚洲涉及此类原因而被列入《名录》的文化遗产有阿富汗的巴米杨山谷文化景观和考古遗址(Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley)、贾姆尖塔及其周围的考古遗址(Minaret and Archaeological Remains of Jam),伊拉克的萨迈拉古城(Samarra Archaeological City)、亚述古城(Ashur)。第四,一些不可控的自然因素(如地震、极端气候等)也使得部分遗产“濒危”。例如,伊朗的巴姆城及其文化景观(Bam and its Cultural Landscape)就是因为2010年10月的地震破坏而被列入《名录》。

造成非洲濒危自然遗产较多的首要原因是战争冲突。与世界其他大洲相比,非洲近几十年来的军事冲突较频繁,非洲12处濒危世界自然遗产中,有9处直接或间接涉及此种原因;刚果民主共和国5处世界自然遗产更是全都涉及武装冲突、非法民兵组织、难民等原因而被列入《名录》。

1.2 纬向分布特征

濒危世界遗产的经向分布特征不明显,因此本文只分析其纬向分布特征。濒危世界遗产集中分布在低纬度地区(25处)和北半球中纬度地区(10处)②根据联合国教科文组织世界遗产中心网站(http://whc.unesco.org/)提供的濒危世界遗产地理坐标统计而得。。尹国蔚研究发现,世界遗产在中纬度地区分布最多、密度最大,低纬度地区次之,高纬度地区数量最少、密度最小[7]。由此可以看出,濒危世界遗产与世界遗产的空间分布格局并不一致,低纬度地区的濒危遗产数量最多,濒危率最大。原因如下:第一,相当数量的低纬度国家社会冲突频繁,战乱不断(如刚果民主共和国、科特迪瓦等),无力管理和保护遗产资源。第二,低纬度地区自然遗产地丰富的资源成为当地居民赖以生存或觊觎的对象,过度捕捞、偷猎、盗伐、非法采矿等是造成自然遗产破坏的重要因素。第三,低纬度地区高温高湿的气候环境以及频繁的暴雨、飓风等极端天气,容易造成文化遗产的蜕化和破坏。例如,委内瑞拉的世界文化遗产科罗及港口(Coro and its Port)就是因为2004年和2005年的大暴雨造成遗址的部分建筑材质和结构遭到破坏而被列入《名录》。

2 濒危世界遗产的时间演变特征

2.1 阶段性演变特征

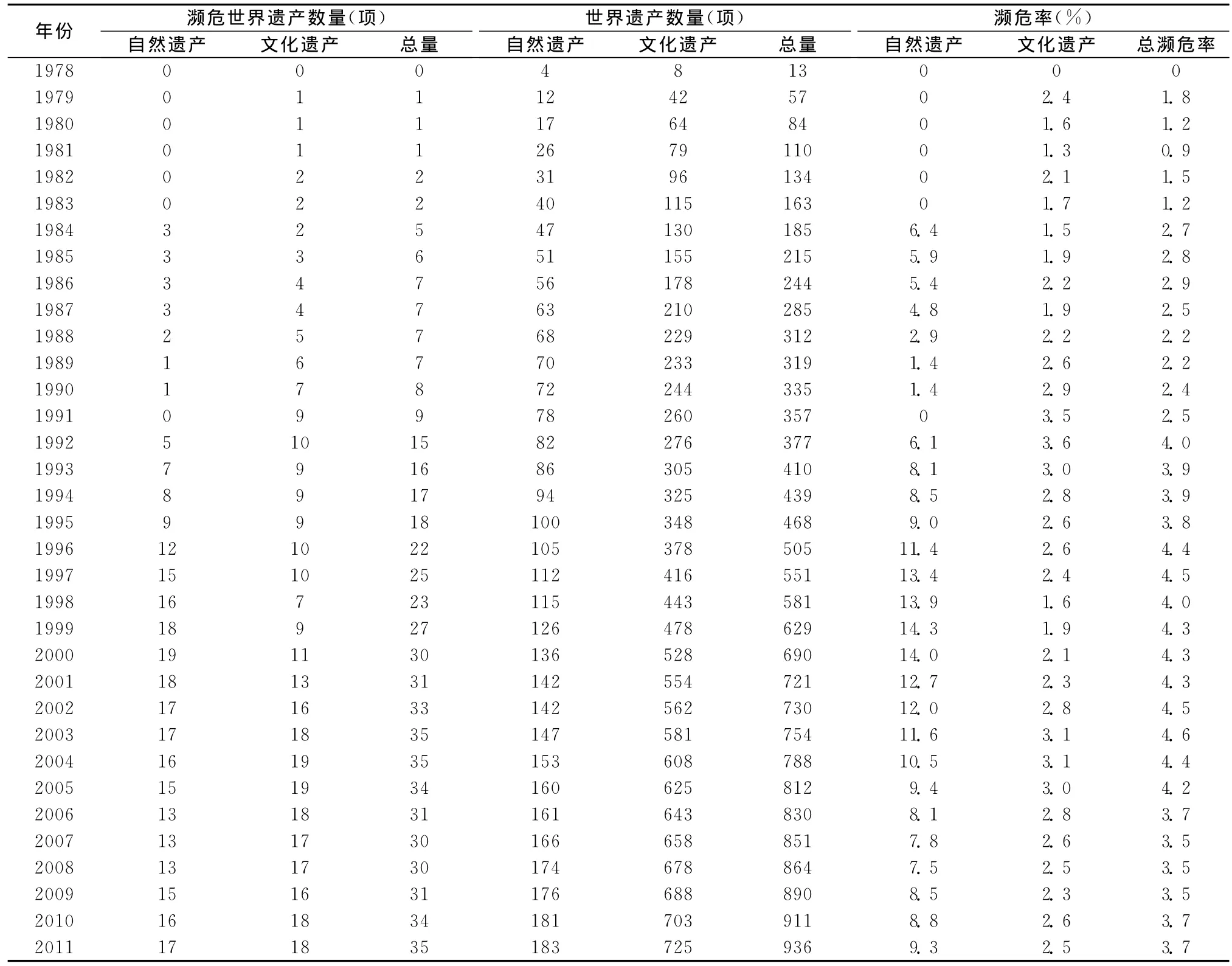

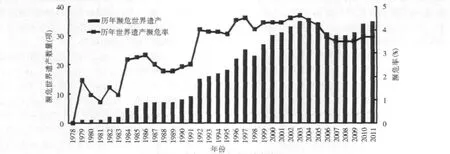

通过对历年列入《名录》的濒危世界遗产进行统计,发现濒危世界遗产的数量演变具有阶段性特征,大致可以分为缓慢增长、快速增长、起伏调整3个阶段(表3、图1)。

表3 历年濒危世界遗产与濒危率统计Table 3 Statistic of world heritages in danger and world heritage endangered rate

2.1.1 缓慢增长阶段(1978-1991年) 以遭受极端自然因素和战争冲突威胁的濒危世界遗产为主。1979年前南斯拉夫共和国的科托尔自然保护区和文化历史区成为首处被列为《名录》的世界遗产,此后,刚果民主共和国的加兰巴国家公园(Garamba National Park)、秘鲁的昌昌考古区(Chan Chan Archaeological Zone)等世界遗产陆续“濒危”,到1991年共有9项濒危世界遗产。该阶段列入《名录》的世界遗产增速较低,平均每年新增约0.69项,年均世界遗产濒危率为1.9%,主要遭受极端自然因素和战争的威胁。其中受极端自然因素影响的世界遗产有:科托尔自然保护区和文化历史区(地震)、贝宁的阿波美皇宫(Royal Palaces of Abomey)(飓风、白蚁)、马里共和国的廷巴克图(Timbuktu)(风沙)、秘鲁的昌昌考古区(暴雨)、阿曼的巴赫拉堡(Bahla Fort)(风化);受战争威胁/影响的世界遗产有:杜布罗夫尼克古城(Old City of Dubrovnik)、加兰巴国家公园等。从濒危世界遗产的增速和所受威胁看,该阶段世界遗产委员会在构建《名录》时极为慎重,一般只列入遭受“确知的”(ascertained)威胁或已经造成重大破坏的世界遗产,尽管1983版的《实施〈保护世界文化与自然遗产公约〉的操作指南》已指出可以将遭受“潜在的”(potential)威胁的世界遗产列入《名录》[15]。

图1 濒危世界遗产时间演变特征Fig.1 Temporal evolvement of world heritages in danger

2.1.2 快速增长阶段(1992-2004年) 数量迅速增加,“濒危”原因多样,争议随之产生。1992年以后,濒危世界遗产数量增速明显加快,到2004年已经增至35项,年均增速达1.85项,年均濒危率(4.2%)相对较高。该阶段除了继续有一部分世界遗产因地震、战乱等极端自然或人为因素被列入《名录》外,世界遗产“濒危”的原因日趋多元。自然遗产方面,比较突出的是大型工程建设(建坝、筑路、开矿等)、偷猎盗伐、非法放牧、外来物种入侵等因素,典型案例有美国的黄石公园(Yellowstone National Park)、洪都拉斯的雷奥普拉塔诺生物圈保留地(Río Plátano Biosphere Reserve)、保加利亚斯雷巴那自然保护区(Srebarna Nature Reserve)、阿根廷和巴西的伊瓜苏国家公园(Iguazu National Park)等。这也反映了世界遗产委员会对人类活动破坏自然遗产地生态联系、生态过程、水循环等问题和现象的强烈关注。文化遗产方面,较为突出的是无序的城市发展造成文化遗产真实性和完整性的破坏,凸显了世界遗产委员会对世界文化遗产整体环境的重视。比较典型的案例如尼泊尔的加德满都河谷(Kathmandu Valley)、德国的科隆大教堂(Cologne Cathedral)、也门的扎比德历史城镇等。这一时期由于列入《名录》的世界遗产越来越多,涉及的国家越来越广,导致有关濒危世界遗产的争议层出不穷。例如:世界遗产委员会迫使克林顿政府阻止黄石公园周边采矿计划的举动,受到一部分美国“政治狂热者”的批评,他们认为世界遗产委员会的行为“侵犯了美国主权”[4];在尼泊尔,世界遗产委员会用8年时间说服尼泊尔政府,使其认可“把加德满都河谷列入《名录》是正确的”[17]。

2.1.3 起伏调整阶段(2005年至今) 登录、脱离《名录》的世界遗产数量相当,首度删除2项濒危世界遗产,保护工作任重道远。2005年至今,登录和脱离《名录》的世界遗产数量皆为11项,目前《名录》上共有35项濒危世界遗产。由于世界遗产数量增长较快,该阶段历年平均濒危率(3.7%)呈现一定程度的下降,比较重要的事件是阿曼的阿拉伯羚羊保护区(Arabian Oryx Sanctuary)和德国的德累克斯顿易北河谷(Dresden Elbe Valley)被从《名录》和《世界遗产名录》中删除。世界遗产委员通常倾向于在世界遗产体系中保留遗产,只有当国家或政府本身构成威胁时,遗产才“不受欢迎”[3]。阿曼阿拉伯羚羊保护区面积从27 500 km2减至2 824 km2(减少近90%),羚羊数量从450只减至8只,并且政府还准备在保护区勘探油气[18],世界遗产委员会认为其已经丧失了作为世界遗产的显著特征,因而将其从《名录》中删除。德累斯顿易北河谷则是由于政府执意在河谷上修建长635 m、四车道的森林宫殿桥,这会把易北河谷分为两部分,有碍视觉完整性,且市政府在寻找一个可行的替代方案问题上“比较不合作”[19],因此世界遗产委员会2009年6月25日决定将易北河谷从《名录》中除名。

1978-2011年历年世界遗产濒危率总体呈上升趋势,在《世界遗产名录》不断扩大、世界遗产数量不断增加的情况下,可以预见未来濒危世界遗产数量还将扩大,遗产保护工作任重道远。

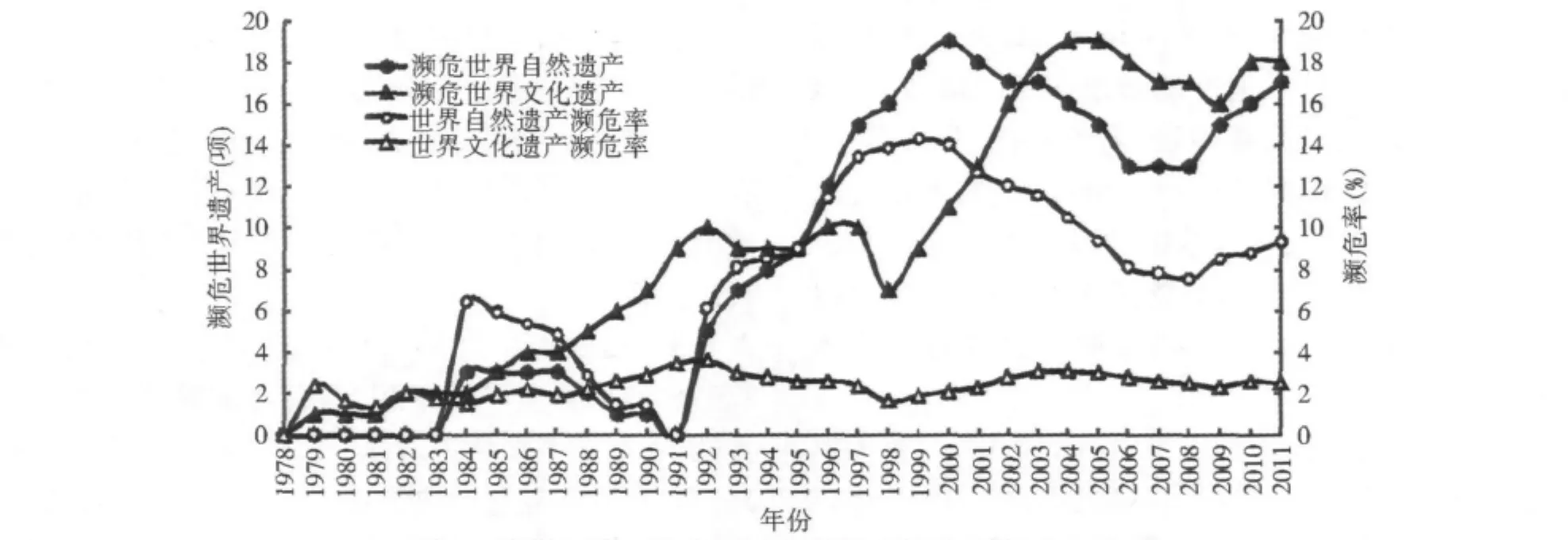

2.2 类型结构与濒危率演变特征

《名录》类型结构的变化反映了不同时期濒危世界遗产的保护实践,某种程度上也体现了一定时期内世界遗产委员会遴选濒危世界遗产的倾向与标准。根据世界遗产委员会提供的数据统计,列入《名录》的历年平均濒危世界遗产数量为18.1项,其中濒危文化遗产9.4项,濒危自然遗产8.7项,所占比例分别为52%、48%。总体看,文化型、自然型濒危世界遗产占《名录》的比重大致相当。目前,《名录》包含濒危世界文化遗产18项(占51.4%),濒危世界自然遗产17项(占48.6%),其类型结构与历年平均状况基本一致。由此可见,世界遗产委员会在遴选濒危世界遗产时,似乎有意无意地保持《名录》类型结构上的“平衡”。但由于目前世界自然遗产的数量(183项)远远少于世界文化遗产(725项),因此客观上世界自然遗产更加容易“濒危”。

从图2可以看出,历年世界文化遗产的濒危率变化不大,大致稳定在2.4%左右。但世界自然遗产濒危率的阶段性波动十分明显,可能是因为造成自然遗产“濒危”的因素大多是人为因素[20],相比自然因素(暴雨、飓风、地震等)的可控性更强,如果采取得力保护措施,相对容易“脱危”,因而使得世界自然遗产濒危率波动较为明显。从数值上看,世界自然遗产历年平均濒危率达6.9%,远大于世界文化遗产的濒危率(2.4%),可能是因为自然遗产的面积较大,相比点状分布为主的文化遗产更易受到工程建设、道路建设、采掘开矿等因素影响。另外,相当数量的自然遗产地还为当地居民提供生存、生活来源,在缺乏有效管理情况下,农业活动、砍伐、捕鱼等因素可能都会对自然遗产地破坏;同时,世界自然遗产数量较少,较小的基数也在一定程度上“推高”了世界自然遗产濒危率,使其更容易波动。

图2 濒危世界文化遗产、濒危世界自然遗产时间演变比较Fig.2 Comparison of temporal evolvement of cultural world heritages in danger and natural world heritages in danger

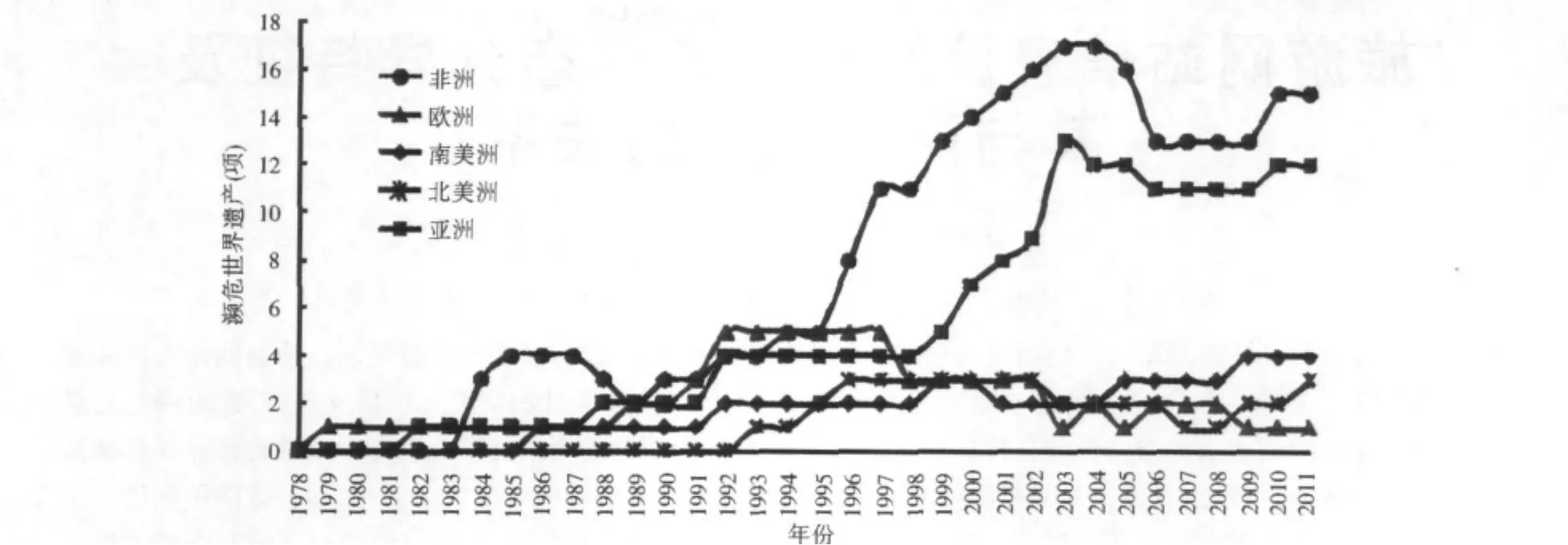

2.3 洲际演变特征

五大洲的濒危世界遗产增减情况大致可分为两大类(图3):一类以亚洲、非洲为代表,濒危遗产增减波动较大,且目前数量较多;另一类包括欧洲、北美洲、南美洲,濒危遗产增减波动相对较小,且总数较小。亚洲、非洲在20世纪90年代中期以前,濒危遗产数量增幅并不十分明显,只是非洲在1983-1990年有较大波动。90年代中期以后,亚、非两洲濒危遗产数量大幅上升,且在2003年以后波动十分明显。对比图1的濒危世界遗产增长曲线,基本可以认为,90年代中后期以后,亚洲、非洲的濒危遗产数量增减是造成全球濒危世界遗产数量波动的主要原因;欧洲、北美洲、南美洲的濒危世界遗产数量和波动情况相对较小,是由于欧美地区经历了长期的遗产保护实践和理论积累,加之联合国教科文组织的欧洲基础[21],因此其濒危世界遗产数量较少,但南美洲濒危世界遗产数量似有上升趋势。

3 对我国世界遗产保护的启示

基于对濒危世界遗产的空间分布与时间演变特征以及造成这种时空格局原因的分析,对中国世界遗产保护提出如下建议:1)世界遗产的“濒危”与遗产地的经济状况密切相关,落后的经济发展水平或快速发展的社会经济都会对遗产保护提出挑战。因此,我国应加强西部地区世界遗产保护经费、人力、物力的投入,中东部地区则应重点防止经济建设(如城市发展、旅游开发等)对遗产保护带来的压力。2)由于世界自然遗产的濒危率相对较高,应更加注重国内世界自然遗产、世界文化与自然双重遗产的保护,严格控制工程建设、农业发展、伐木偷猎等威胁因素的影响,同时妥善处理好遗产地内居民生产生活与遗产保护的关系。3)针对极端自然因素对文化遗产的威胁,加强应急保护预案建设,以最大限度地减少自然灾害的破坏;同时应加强平时的调查测绘和研究积累,为灾后文化遗产的修复提供指导。针对常规的自然因素(如低纬度地区的高温高湿环境、植物生长的破坏等),应注重日常的监测和维护,并形成指导性的操作手册。4)加强国际合作和交流,关注国际世界遗产保护最新动态,重点加强濒危世界遗产遴选标准研究,为我国世界遗产保护工作提供针对性的指导。

图3 洲际濒危遗产时间演变Fig.3 Comparison of temporal evolvement of intercontinental world heritages in danger

[1] UNESCO.Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage[EB/OL].http://whc.unes co.org/?cid=175,1972.2011-12-31.

[2] CAMERON C.Context of the world heritage convention:Key decisions and emerging concepts[EB/OL].http://www.patrimoinebati.umontreal.ca/pdf/reflections_WHC_0209_CCameron.pdf,2009-12-31.

[3] BART J M.Preserving the Heritage of Humanity?Obtaining World Heritage Status and the Impacts of Listing[M].Amsterdam:Netherlands Organization for Scientific Research,2005.

[4] JOHN C K.World heritage in danger in the hotspots[J].Indiana Law Journal,2003,78:619-618.

[5] ISHWARAN N.The danger list:Opportunity for cooperation[J].World Conservation,2001,32(2):22-23.

[6] PRESSOUYRE L.The World Heritage Convention,Twenty Years Later[M].Paris:UNESCO,1993.

[7] 尹国蔚.世界遗产的空间统计分析[J].地理与地理信息科学,2009,25(4):104-108.

[8] 王昕,韦杰,胡传东.中国世界遗产的空间分布特征[J].地理研究,2010,29(11):2080-2088.

[9] 崔卫华,宫丽娜.世界工业遗产的地理、产业分布及价值特征研究——基于《世界遗产名录》中工业遗产的统计分析[J].经济地理,2011,31(1):162-165.

[10] 杨帆.全球世界遗产海洋项目的空间分布浅析[J].现代经济信息,2010(14):191.

[11] 向延平.中国世界遗产数量特征定量分析[J].资源开发与市场,2009,25(5):478-480.

[12] 周年兴,林振山,黄震方,等.世界自然遗产地面临的威胁及中国的保护对策[J].自然资源学报,2008,23(1):25-32.

[13] 郑孝燮.加强我国的世界遗产保护与防止“濒危”的问题[J].城市发展研究,2003(2):52-56.

[14] 岑倩华,陶伟.城市发展建设与遗产保护——从《濒危世界遗产名录》中得到的启示[J].城市规划,2007,31(9):71-75.

[15] 刘海龙.文化遗产的“突围”——德国科隆大教堂周边文化环境的保护与步行区的营造[J].国际城市规划,2009(5):100-105.

[16] WHC.Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention[EB/OL].http://whc.unes co.org/en/guideline,1983.2009-12-31.

[17] MUSITELLI J.World heritage,between universalism and globalization[J].International Journal of Cultural Property,2003,11(2):323-336.

[18] IUCN.World heritage in danger[EB/OL].http://cmsdata.iucn.org/downloads/whc09_33com_9e_iucnfin__.pdf,2009-12-31.

[19] ICOMOS.Heritage at risk(Germany)2006/2007[EB/OL].http://www.international.icomos.org/risk/world_report/2006-2007/pdf/H@R_2006-2007_18_National_Report_Germany.pdf,2007-12-31.

[20] WHC.Operational guidelines for the implementation of the world heritage convention[EB/OL].http://whc.unes co.org/en/guidelines/,2008-12-31.

[21] 史晨暄.世界遗产“突出的普遍价值”评价标准的演变[D].清华大学建筑学院,2008.

Abstract:World heritage in danger means world heritage which is listed in World Heritage in Danger List.Analyzing the spatial distribution and temporal evolvement of world heritages in danger can provide important reference of managing and protecting world heritage.The results are obtained as follows:1)The correlativity between the intercontinental number of world heritages in danger and its level of economic development is negative.The number of world heritages in danger and the rate of endangered world heritage in Africa is lager than other places.2)Cultural world heritages in danger are mainly distributed in Asia and natural world heritages in danger are mainly distributed in Africa.3)World heritages in danger are mainly distributed in low-latitude area and mid-latitudes of northern hemisphere.4)The evolution characterization of world heritage in danger can be roughly divided into three phases since 1978 that slow growth phase(1978-1991),rapid growth phase(1992-2004)and fluctuation phase(2005-).5)The type structure of World Heritage in Danger List is relatively balanced,which means natural world heritage is more likely to be endangered.6)In contrast to natural world heritage,the endangered rate of cultural world heritage is stable and its value is lower,this phenomenon is possibly associated with that the natural world heritage is mainly endangered by human and the number of natural world heritage is relatively smaller than that of cultural world heritage.7)Compared to the small change of the number of world heritages in danger in Europe,North America and South America,it is different that there are obviously fluctuates for the number of world heritages in danger in Asia and Africa.It is concluded that the obvious fluctuation of the number of World Heritage in Danger List since 1990s is due to Asia and Africa.

Key words:world heritage in danger;spatial distribution;temporal evolvement

Spatial Distribution and Temporal Evolvement of World Heritages in Danger

PAN Yun-wei,YANG Ming

(Urban Planning &Design Institute of Tsinghua University,Beijing 100085,China)

F590.3

A

1672-0504(2012)04-0088-06

2012-01-05;

2012-03-26

国家自然科学基金项目“中国自然文化遗产地整合保护的空间网络理论方法研究”(50608043);国家自然科学基金项目“我国省域/区域遗产地体系规划的理论与实践研究”(51078215)

潘运伟(1983-),男,硕士,研究方向为遗产保护、旅游规划理论与实践。E-mail:panyunwei@sohu.com