门头沟区养蜂回顾(下)

2012-09-10杜宏业

■ 杜宏业

养蜂生产的改革

养蜂历史悠久,好技术、好经验、好传统要传承、发展,而对那些不适应的、落后的进行改革,以推动养蜂业更快、更好地发展。

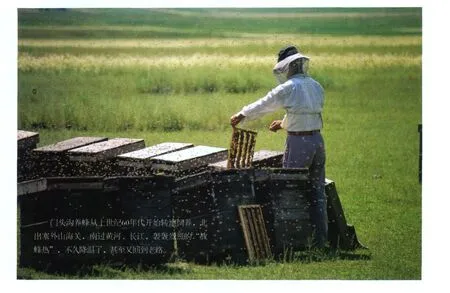

改革饲养模式

在养蜂过程中,多数为定地饲养,即蜂群在一个地方不用移动,蜜源少,花期不连续,产量低,顺其自然;此方法不用运输,省开支、省工、省力,较安全。转地饲养,包括长途转地(大转地)和短途转地(小转地),就是将蜂群从当地转移到另外一个或几个地方,多采蜜源多获产量,运输开支大,较辛苦。门头沟养蜂从20世纪60年代开始转地饲养,北出塞外山海关,南过黄河、长江,轰轰烈烈的“放蜂热”,不久降温了,甚至又回到老路。为了找到一种合适的饲养方法,笔者于20世纪70年代初带领蜂场远则千里,近则百里,既去平原又进深山,和大家同吃、同住、同工作,赢得信赖和支持。一分耕耘,一分收获,经过三年研究、试验、实践,总结出:定地养蜂与小转地饲养相结合饲养模式,受到蜂农欢迎,得到有关部门的肯定,在区、市进行推广。

改革生产方式

在对饲养方法改革的同时对生产方式进行改革。

养蜂取蜜是天经地义的事情,但是产品单一,效益低,没有充分发挥其潜力。20世纪60年代初试生产王浆成功后,增加了一项新产品,而且收入也增加了。当时一克王浆的收购价格七角钱,养蜂者积极生产。当时提出“蜜浆并举”,以后又不断开发蜂蜡、蜂花粉、蜂胶等蜂产品,使单一产品生产变为多种产品的综合生产。既丰富了蜂产品种类,又大大增加了养蜂者收入。同时,推广蜜蜂授粉,增加经济效益和社会效益。在养蜂生产改革期间,笔者加强蜂产品技术研究与推广,“蜂蜜王浆高产优质综合配套技术”获市级科技推广二等奖,局级科技进步三等奖。

上述两项改革,调动广大养蜂者积极性,对促进养蜂业发展和蜂产品生产起到积极的推动作用。上世纪70年代的10年间,门头沟全区的蜜蜂饲养量由4000群发展到1.2万群;蜂产品收入由原来的七八十万元增加到二三百万元。养蜂为农民增收致富、发展农村经济和生态建设做出贡献。农业部领导和罗马尼亚、波兰、日本等国养蜂专家对门头沟区养蜂分别进行视察、参观和考察后给予肯定和好评。

蜂业管理、蜂业教育、社团组织、蜂业队伍

蜂业管理

管理机构主要从事研究和实践有关蜂业政策、法规,制定和实施发展规划、生产计划、管理规范、技术措施,组织建设蜂业队伍,组织技术培训,进行技术指导和技术推广等工作。

1948年12月至1966年6月,养蜂工作由实业科(宛平县)、林牧科(京西矿区、门头沟区)主管。刘建明、曹玉章主管或兼管养蜂工作,是门头沟区养蜂第一代管理者。“文化大革命”中下放到林场、苗圃至离休。

1967年~1972年,养蜂工作处于瘫痪状态。1973年初,笔者调至局(1973年9月成立林业局)里,改所学专业从事蜂业。改行后,笔者干一行爱一行,刻苦钻研,勤奋学习,自学了大学蜂学专业课程,阅读了大量蜂业书籍,认真实践和学习,学以致用,学用结合,以学促用,学用相长,兢兢业业地工作,为门头沟养蜂事业倾注了全部心血。笔者由果树专业改行从事养蜂业并成为专家,靠的是“敬业乐群,勤学求是”的扎实作风。笔者是门头沟区蜂业第二代管理者。

1997年8月,笔者退休后,先后被聘为市、区县、乡镇、村(养蜂合作社)养蜂技术顾问。作为北京市养蜂顾问,笔者身兼对全市养蜂发展、管理和技术指导的责任。多年来,笔者的足迹遍布燕京大地,为不断提高北京市养蜂质量和蜂产品质量、促进养蜂业发展和蜂产品生产、丰富和扩大蜂产品市场、指导蜂业发展和引导蜂产品科学消费做出了突出贡献;并先后撰写、校审、出版了《科学养蜂实用技术指南》《程序化养蜂法》《蜂产品科学消费指南》《中国养蜂之路·北京蜂业》等书籍,参与制定北京市蜂业行业地方标准五个。创刊《京西养蜂》,倡导并提名出刊《北京蜂业》。笔者在报刊、杂志、广播、电视等发表蜂业论文和科技科普文章百余篇。其中,论文《北京地区蜜源植物研究、开发、利用及保护》在2008年第九届亚洲养蜂大会上宣读,并入编大会《论文摘要集》。先后荣获全国蜂产行业先进个人、全国农业科学技术推广先进工作者、北京市养蜂先进工作者、首都养蜂“十佳”北京市农村科普工作先进个人和北京市科协工作先进个人等荣誉称号。

2009年,笔者被评为北京市农业科技服务专家荣誉称号。

蜂业教育

养蜂人多为农民,一般年龄偏大,文化程度偏低,不适应时代和科技发展。因此要培养年轻人,加强后备力量;同时对现时从业者加强文化与科技培训,逐步改变现状。

80年代,门头沟区农技校开设养蜂课。1992年斋堂职高设养蜂专业,全市招生,为乡镇和农村培养养蜂人才。

每年举办单项或综合培训班,采取集中或分散、时间长短相结合、课堂讲授与现场观摩(操作)相结合,达到学以致用的目的。30多年,包括本区,全市经过学习和培训达1.5万人次。笔者既是组织者又是授课者,学员和养蜂者把笔者当成朋友、老师、长者,甚至称之“杜老”。

社团组织

1979年,门头沟区成立全市首个养蜂学会,挂靠在区林业局,笔者任理事长兼秘书长。学会积极开展学术报告、技术讲座、技术培训、参观考察等活动,为门头沟养蜂发展和养蜂技术进步起到积极推动作用,受到好评。学会多次被市、区科学系统评为先进集体,笔者及杜林凯、李文重、张福泉等被评为先进个人。

公社、乡镇有养蜂协会、研究会、科技小组,为养蜂服务。时任副区长的杨秀儒重视养蜂,经常向笔者了解养蜂情况,帮助解决问题。张连松担任斋堂、青白口两地领导时,重视养蜂工作,经常与工作人员研究养蜂,亲自深入实际了解情况指导工作。

龙泉镇干部葛春海同志,根据当地蜜源条件,组织群众积极发展养蜂,成立镇养蜂协会,组织技术培训和参观学习,是唯一聘请专家(刘进祖及笔者)的乡镇,建设养蜂队伍,促进养蜂。从1998年起,5年间由80多群发展到1800群,人们称老葛是办实事的干部。

门头沟区的养蜂工作得到北京市蚕业蜂业管理站、北京市农科院养蜂室及中国农科院蜜蜂研究所、中国养蜂学会等单位领导、专家的支持和指导。

蜂业队伍

队伍是力量,是发展养蜂业的基础。养蜂队伍是由养蜂农民(简称蜂农)组织而成的,蜂农是主体,业余养蜂者是重要组成部分。

我们深切怀念为门头沟区养蜂业发展做出贡献的刘建明、曹玉章、杜林凯、王宏通、谭友诚、梁文达、索登奎、李元涧、安荫丰、高钵、周君本等已故前辈。

耄耋之年的杨德山、郝显宽养蜂老人,仍活跃在蜜蜂王国,饲养着蜂群,还经常与蜂友交流、切磋,关心着门头沟的养蜂。

经过学习、培训和实践,中青年养蜂员逐渐成为养蜂业的主力军,一支热爱养蜂,有文化、肯钻研、懂技术、会管理的养蜂队伍不断壮大,先后对外推荐和输出养蜂技术人员,如王振华、殷广金和刘甫秀分别到中国农科院蜜蜂研究所和北京市农林科学院养蜂室工作。