洪涝灾情评估标准关键技术问题的探讨*

2012-09-08万金红张葆蔚谭徐明马建明张念强刘建刚李云鹏

万金红,张葆蔚,谭徐明,马建明,张念强,刘建刚,李云鹏

(1.中国水利水电科学研究院水利史研究所,北京100048;2.水利部防汛抗旱减灾工程技术研究中心,北京100048;3.国家防汛抗旱总指挥部办公室,北京100053)

洪涝灾情评估标准关键技术问题的探讨*

万金红1,2,张葆蔚3,谭徐明1,2,马建明1,2,张念强1,2,刘建刚1,2,李云鹏1,2

(1.中国水利水电科学研究院水利史研究所,北京100048;2.水利部防汛抗旱减灾工程技术研究中心,北京100048;3.国家防汛抗旱总指挥部办公室,北京100053)

开展洪涝灾情评估工作对于各级防汛主管部门制定应对措施,提高洪涝灾害管理效率具有重要的现实意义。为了规范洪涝灾情评估,国家防汛抗旱总指挥部办公室启动了水利行业标准《洪涝灾情评估标准》的编制工作。对《洪涝灾情评估标准》的编制背景和编制过程中评估实施主体、评估资料来源、评估指标选取、评估指标阈值区间确定、灾害级别确定、评估模型确定等关键技术问题进行了探讨,可为下一阶段标准编制工作提供技术支撑。

洪涝灾情;评估标准;实施主体;评估指标;评估模型

洪涝灾害是影响人类生存发展的主要自然灾害之一。据EM-DAT的统计表明1970-2005年全球洪涝灾害发生的次数占同期自然灾害总次数的30%以上,而我国又是仅次于印度的第二大洪涝灾害高发国家[1]。频发的洪涝灾害给我国造成了严重损失。据不完全统计,平均每年有近9 670×103hm2农田遭受洪涝灾害,年均损失逾1 100亿元,约占全国GDP的1%~3%[2]。因此,开展洪涝灾情评估工作,对于客观评价洪涝灾害对灾区社会经济的影响、各级防汛主管部门决策者制定应对措施、提高洪涝灾害管理效率具有重要的现实意义。

灾情评估工作是当前防洪减灾领域的一项基础性研究工作,从微观、简单系统(家庭、邻里单位)评估到中观复杂系统(社区、县镇)评估,再到宏观巨系统(市域、省域[3]、国家,全球)的评估;从简单的某项工程评估到复杂的社会系统评估,洪涝灾情评估范围不断拓展,评估思路不断创新[4],评估手段不断提高[5-6],评估结果的客观性和真实性不断提高。同时,研究者也注意到人类的生产生活与社会经济的发展,决定了未来蒙受的灾害和将要付出的损失[7]。人类不合理的生产生活方式在一定程度上放大了灾害损失,同时人类生产生活行为的复杂性也加大了洪涝灾情评估的难度。正是因为洪涝灾害所具有的自然和社会的双重属性[8],使灾情评估工作仍是当前洪涝灾害管理领域的一个难题。

目前,各级防汛主管部门在长期的灾害管理过程中积累了丰富的经验和灾情数据。为了进一步规范洪涝灾情评估工作,国家防办依据水利行业标准编制体系的要求开始组织《洪涝灾情评估标准》的编制工作,将行业内成熟的经验和方法进行系统化和规范化,以便于各级防汛主管部门开展洪涝灾情的评估工作。本文重点论述笔者在参与标准编制过程中对主要技术问题的研究和探讨。

1 标准编制背景

1.1 编制标准是国家综合减灾的需要

由于严竣的自然灾害形势,我国政府历来重视灾害风险的评估工作。《中华人民共和国减灾规划(1998-2010年)》[9]在总结1949年以来灾害管理工作经验时指出,我国已初步形成了中央和省、自治区、直辖市的分灾种灾害信息网络系统,开展了灾害分级管理、灾害快速评估、区划与灾情统计标准的研究工作,推动了灾害管理的科学化和规范化。并明确今后一段时间要加强灾情评估研究力度,建立科学的灾情评估体系,使减灾工作进一步规范化和制度化。2005年日本兵库县召开的联合国减少灾害问题世界会议中通过的《2005-2015年兵库行动纲领:加强国家和社区的抗灾能力》[10]中提出与会各国要进一步规范灾害风险评估工作,制定评估指标体系和相应的技术标准。2007年颁布的《国家综合减灾“十一五”规划》[11]明确指出,提高我国综合减灾能力面临的一个主要的问题就是“灾害监测体系还不够健全,灾情监测、采集和评估体系建设滞后”。同时明确今后5年的主要工作目标之一就是建立国家灾情监测、采集、评估体系,相应的工作任务就是建设综合减灾的技术标准体系,科学化、规范化地开展灾情信息监测、采集和评估工作。2011年在总结《国家综合减灾“十一五”规划》取得的成果的基础上,《国家综合防灾减灾规划(2011-2015年)》[12]充分肯定了我国在灾害风险评估领域取得进展,提出要进一步加强自然灾害风险管理能力建设,“建立健全国家自然灾害评估体系,不断提高风险评估、应急评估、损失评估、社会影响评估和绩效评估水平,完善重特大自然灾害综合评估机制,提高灾害评估的科学化、标准化和规范化水平”。可以说,开展洪涝灾情评估标准的制定工作是符合我国当前灾害管理的实际需要。

1.2 编制标准是当前防汛管理的需要

洪涝灾害是我国的主要自然灾害,水利部门长期负责洪涝灾害的统计工作。长期的实践探索,在水利部门形成了一套比较完整的洪涝灾害灾情统计制度和评估办法。20世纪末,在总结已往的工作经验基础上,国家防办编制了《洪涝灾害统计报表制度》用于规范洪涝灾情信息的统计工作。此后,国家防办为了完善洪涝灾害的灾情调查工作编制了《洪涝灾害调查纲要》;为了规范洪涝灾害灾情的核查与灾情上报工作,国家防办编制了《洪涝灾害核查暂行办法》;1999年国家防办在《洪涝灾害统计报表制度》的基础上,进一步丰富了灾情统计指标体系,制定发布了《水旱灾害统计报表制度》。而后2004、2009、2011年国家防办又对该报表制度进行了修订和完善,洪涝灾情的统计工作日趋科学完善。目前,《水旱灾害统计报表制度》基本上满足了当前洪涝灾情统计工作的需求。

如何合理利用报表制度收集来的灾情数据,客观评价一次洪涝灾害对灾区的影响程度,是当前洪涝灾害管理需要解决的问题。因此有必要在此报表制度的基础上,统一技术要求,应用成熟的灾情评估理论和方法,制定洪涝灾情评估标准,为开展洪涝灾害的分级管理和科学减灾提供技术支持。

2 关键技术问题

2.1 评估实施主体

1949年以来,各级防汛主管部门负责洪涝灾情的调查与统计工作,在实践中积累了丰富的经验。由于洪水物理属性、下垫面性质差异,洪涝灾害的影响范围也不尽相同,因此由各级防汛主管部门分级组织洪涝灾情评估工作是符合当前灾情评估工作的现实需要的。对于市、县级行政区内发生的洪涝灾害,由所在地防汛主管部门组织灾情评估工作,上级防汛主管部门核定评估结果。对于省级行政区内跨市(地、州、盟)、县(市、区、旗)发生的洪涝灾害,由所在省(自治区、直辖市)防汛主管部门组织有关市(地、州、盟)、县(市、区、旗)防汛主管部门开展灾情评估工作,省级防汛主管部门核定评估结果。对于流域内跨省(自治区、直辖市)发生的洪涝灾害,由所在流域防汛主管部门组织有关省(自治区、直辖市)防汛主管部门开展灾情评估工作,流域防汛主管部门核定评估结果。

2.2 评估资料来源

《水旱灾害统计报表制度》的发布实施为及时、准确、真实、全面地反映我国水旱灾害发生的基本情况以及对国民经济影响和人民生命财产造成的损失、科学评估水旱灾害提供了技术支持。洪涝灾害的灾情统计数据采用实时报、过程报、月报和年报等形式通过国家防办专门的统计报表报送系统按行政区划和所属流域进行报送,保证了灾情数据的时效性和权威性。同时,为了保证统计报表报送的灾情数据真实可靠,各级防汛主管部门根据洪涝灾情的大小,分级派出核查工作组进行核灾工作。对于重特大洪涝灾害各级防汛主管部门还联合民政、农业、海洋渔业等相关部门进行多部门、多领域联动的灾情数据核查工作[13]。完善的灾情统计指标、严格的灾情核查制度,保证了《水旱灾害统计报表制度》提供的洪涝灾情数据的真实性和可靠性,因此将《水旱灾害统计报表制度》作为洪涝灾情评估的数据源是目前最为简洁、合理的方式。

2.3 评估指标选取

我国在长期的自然灾害统计工作实践中,“死亡人口、受灾人口、农作物受灾面积、倒塌房屋、直接经济损失”等五项指标已逐步成为我国水利、民政[14]、地震[15]等部门开展自然灾害调查与统计的主要内容,因此将上述指标作为洪涝灾情评估的基本指标是合理的。此外,考虑到不同的行政单元间具有明显的差异性,为了平衡区域间差异性,进行区域间灾情评估时有必要采用“受灾人口占区域人口比例、农作物受灾面积占区域耕地面积比例、直接经济损失占上一年区域GDP比例”等三项比例数值代替“受灾人口、农作物受灾面积、直接经济损失”等绝对数值作为评估基本指标。作为水利行业标准有必要在标准中体现水利设施经济损失的情况,所以标准编制过程中设计了“水利设施损失占直接经济损失比例”这个无量纲指标作为灾情评估的一项基本指标。

随着我国社会经济的迅速发展,由洪涝灾害造成的生命线工程中断[16]、骨干交通线路中断[17]等问题日益受到广大人民群众的关注。并且,有关洪涝灾害对生命线工程、骨干交通影响的理论研究也相对比较成熟。因此,在进行洪涝灾情评估过程中有必要考虑这些热点问题,将其作为特性指标纳入到洪涝灾情的评估工作中来。

考虑到场次洪涝灾情和年度洪涝灾情在统计时存在一定的差异,如“骨干交通线路中断历时”不可能像“死亡人口”这类指标统计年度内的汇总值,因此场次洪涝灾情评估指标和年度洪涝灾情评估指标选取上存在一定的差异(表1)。

表1 场次、年度洪涝灾情评估指标

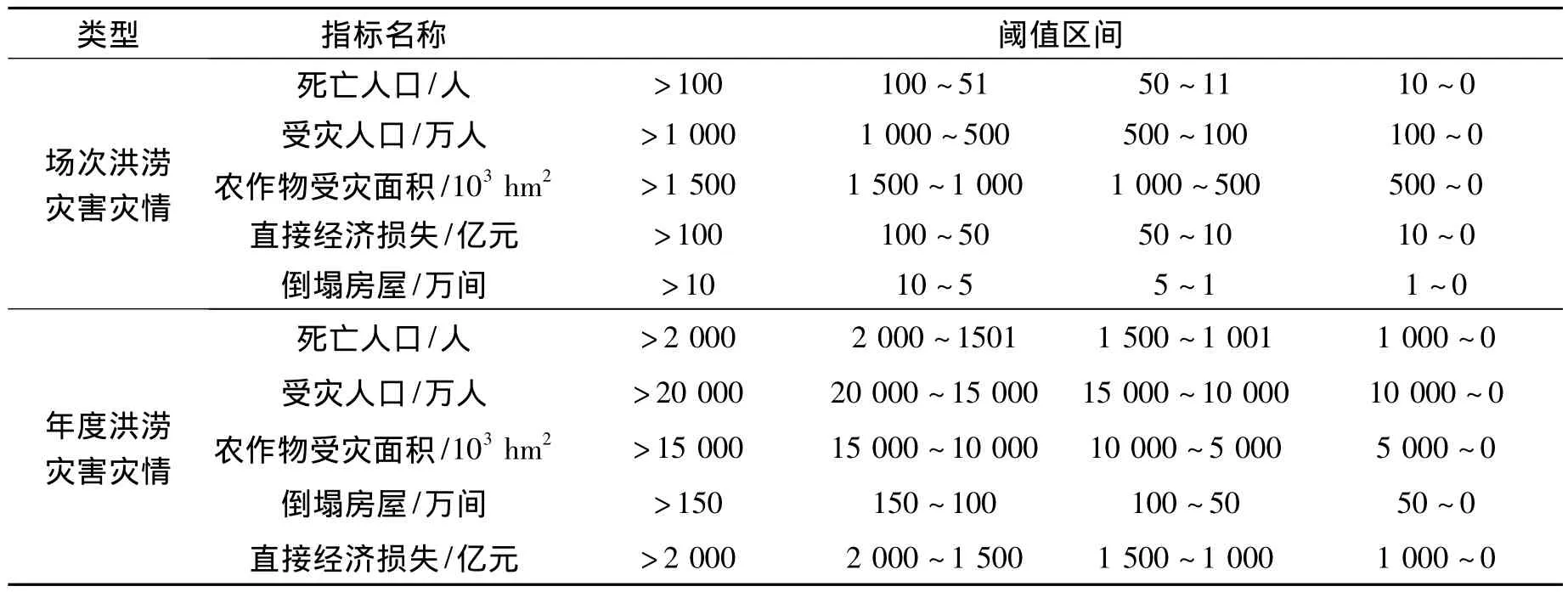

2.4 评估指标阈值区间确定

洪涝灾情评估指标的数值表现为绝对数值和比例数值两种形式。笔者通过整理历史洪涝灾情资料和灾区社会经济统计资料分别确定了各项评估指标的绝对数值和比例数值的阈值区间。

(1)绝对数值的确定

根据《中国水旱灾害公报》和《中国防汛抗旱》中刊载的洪涝灾害记录,整理了2000-2010年100场次洪涝灾害的基本灾情数据和1990-2010年全国年度洪涝灾情数据,根据各项灾情数据频次分布的特征,提出了灾情评估指标绝对数值的阈值区间。再通过咨询国家防办长期参与洪涝灾害统计工作的专家学者,初步确定灾情指标绝对数值的阈值区间(表2)。

(2)比例数值的确定

灾情指标的比例数值是灾区灾情数据与对应的社会经济统计数据的比值。如在场次洪涝灾情评估中使用的比例数值主要有“受灾人口占区域人口比例、农作物受灾面积占区域耕地面积比例、直接经济损失占上一年区域GDP比例、水利设施经济损失占直接经济损失比例”等。

笔者统计了2007-2010年间发生在江苏、安徽、四川、江西、浙江、河南、河北等省24次主要灾害过程统计数据发现,“受灾人口占区域人口比例”的最大值为64.37%,最小值0.1%。平均值16.35%;“农作物受灾面积占区域耕地面积比例”的最大值为91.38%,最小值为1.56%,平均值为37.83%。“直接经济损失占上一年区域GDP比例”的最大值为99.50%,最小值约为0.00%,平均值为1.78%。

“水利设施经济损失占直接经济损失比例”描述了灾害直接经济损失中水利设施损失所占的比重,可以间接反映出灾区水利设施状况及在防御洪涝灾害过程中所起作用。自1998年起,国家防办开始统计水利设施损失情况。对1998-2010年13年年度灾情数据的统计分析表明水利损失与直接经济损失呈现正相关关系(r=0.95)。对2000-2010年11年间100场次洪涝灾害的基本灾情数据的整理发现,“水利设施经济损失占直接经济损失比例”的最大值为16.36%,最小值2.13%,平均数为11.30%。

基于以上分析,咨询国家防办和地方防汛主管部门的有关专家的意见,初步确定了洪涝灾害灾情指标比例数值的阈值区间(表3)。

2.5 灾害级别确定

20 世纪末,大量研究者进行了自然灾害等级划分的研究[18],但并未形成一致的意见。一些研究者[19]认为自然灾害的等级划分为五级,如巨灾、重灾、中灾、轻灾、微灾。一些研究者[20]认为灾害的等级应分为四级,如特大灾害、大灾害、中灾害、小灾害。2006年《国家突发公共事件总体应急预案》发布并规定,“各类突发公共事件(自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件)按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)”[21]。为了与当前国家行政法规要求相衔接,标准编制过程中将洪涝灾害等级也分为四级,即将场次洪涝灾害的级别分为特别重大洪涝灾害、重大洪涝灾害、较大洪涝灾害和一般洪涝灾害等四级;将年度洪涝灾害的级别依次分为特别重大洪涝灾害年、重大洪涝灾害年、较大洪涝灾害年和一般洪涝灾害年等四级。

表2 部分灾情指标绝对数值的阈值区间

表3 场次洪涝灾害灾情指标比例数值的阈值区间%

2.6 评估模型确定

目前,成熟的洪涝灾情评估模型有很多,文献[22]中进行了详细的探讨。为了使标准更具操作性,便于各级防汛主管部门使用,标准编制过程中选择了综合指数法作为灾情评估的主要方法。即将“死亡人口”、“受灾人口”、“农作物受灾面积”等场次、年度洪涝灾情评估指标处理成“标准化”无量纲指标参数,纳入洪涝灾情评估模型计算,获得场次、年度洪涝灾情综合评估得分,并评估得分确定场次年度灾害的等级。

如场次洪涝灾情的评估模型为:

式中:C为洪涝灾情评估值;D为死亡人口指标的参数取值;P为受灾人口指标的参数取值;A为农作物受灾面积指标的参数取值;L为直接经济损失指标的参数取值;F为水利设施经济损失指标的参数取值;H为倒塌房屋指标的参数取值;R1、R2为骨干交通中断历时指标的参数取值;S为城市受淹历时指标的参数取值;T为生命线工程中断历时指标的参数取值;Wi为参数权重。

就场次洪涝灾害而言,江河洪水、山洪、城市内涝等不同的洪涝类型造成灾情有各自的特点。如山洪造成的受灾人口比较少而人员伤亡却比较大,仅2010年山洪灾害共造成2 824人死亡,占全国因洪涝灾害死亡总人数的87.65%[23]。因此,标准编制过程中针对不同洪涝类型对灾情评估指标的权重进行必要的调整(表4),以平衡不同洪涝类型造成的灾情差异。

3 结语

一直以来,我国的洪涝灾害实行分级管理。各地区、各级防汛主管部门对洪涝灾情评估工作的认识参差不齐,以致灾情评估内容、指标体系、评估模型与计算方法等存在差异,影响了灾情评估结果的统一性与准确性,因此从行业管理的层面制定洪涝灾情的评估标准来标准化、规范化洪涝灾情评估工作是十分必要的。基于本文讨论,笔者认为《洪涝灾情评估标准》编制工作的下一阶段还应加强以下三方面的研究工作。

(1)进一步完善洪涝灾情评估的概念体系。虽然洪涝灾情评估研究已经开展了很多年,并已取得了大量成熟的研究成果,但是对于一些基本的概念不同的研究者之间尚未达成统一。因此,需要进一步研究不同类型洪涝灾害的成灾过程,进一步明确洪涝灾害评估的基本要素,界定有关概念,以便于标准下一阶段的编写完善。

(2)进一步完善评估指标体系。评估指标是灾情要素的具体体现,是评估资料收集的基础。根据当前灾情统计实践经验确定的评估指标体系还未实现反映洪涝灾情全貌,需要进一步完善。由于反映洪涝灾情的指标众多,属性复杂,需要进行深入细致的分析研究,才能不断完善灾情评估的指标体系。

(3)研发场次、年度洪涝灾情自动评估软件。近年来,我国防汛主管部门积累了丰富场次、年度洪涝灾情资料,相应的数据库系统也已建立起来。未来有必要整合灾情数据库和基本国情数据库,研发与标准配套的场次、年度洪涝灾情自动评估软件,实现根据事实灾情信息不断更新洪涝灾情的等级,为抗洪救灾和灾后恢复重建提供技术支持。

表4 场次洪涝灾害灾情指标参数权重取值表

[1]陈颙,史培军.自然灾害[M].北京:北京师范大学出版社,2007.

[2]国家防汛抗旱总指挥部,中华人民共和国水利部.中国水旱灾害公报(2006)[M].北京:中国水利水电科学出版社,2007.

[3]莫建飞,陆甲,李艳兰,等.基于GIS的广西洪涝灾害孕灾环境敏感性评估[J].灾害学,2010,25(4):33-37.

[4]刘合香,徐庆娟.区域洪涝灾害风险的模糊综合评价与预测[J].灾害学,2007,22(4):38-42.

[5]杨晓华,杨志峰,沈珍瑶,等.基于投影寻踪的洪水灾情评价插值模型[J].灾害学,2004,19(4):1-6.

[6]杨聪辉,王宝华,付强,等.洪水灾情评价的脉冲耦合神经网络模型[J].灾害学,2010,25(3):12-15.

[7]丹尼斯·S米勒蒂.人为的灾害[M].谭徐明,译.武汉:湖北人民出版社,2008.

[8]周魁一.防洪减灾观念的理论进展——灾害双重属性概念及其科学哲学基础[J].自然灾害学报,2004,13(1):1-8.

[9]国务院办公厅.中华人民共和国减灾规划(1998-2010年)[Z].1998.

[10]UN/ISDR.Hyogo framework for action 2005-2015:Building the resilience of nations and communities to disaster[EB/OL].[2011-10-09].http://www.unisdr.org/we/inform/publications/8720.

[11]国务院办公厅.国家综合减灾“十一五”规划[Z].2007.

[12]国务院办公厅.国家综合防灾减灾规划(2011-2015年)[Z].2011.

[13]国家防汛抗旱总指挥部办公室.水旱灾害统计报表制度[Z].2011.

[14]中华人民共和国民政部.自然灾害情况统计制度[Z].2008.

[15]袁一凡,苗崇刚,宋立军,等.GB/T 18208.4-2011地震现场工作第四部分:灾害直接损失评估[S].北京:中国标准出版社,2011.

[16]李宏男,刘春光.生命线工程系统减灾研究趋势与展望[J].大连理工大学学报,2005,45(6):931-936.

[17]刘峰贵,马玉玲,魏本勇,等.中国陆路交通干线自然灾害风险刍议[J].地理研究,2009,28(5):1147-1156.

[18]陈报章,仲崇庆.自然灾害风险损失等级评估的初步研究[J].灾害学,2010,25(3):1-5.

[19]赵阿兴,马宗晋.自然灾害损失评估体系的研究[J].自然灾害学报,1993,2(3):1-7.

[20]孙振凯,毛国敏,邹其嘉.自然灾害灾情划分指标研究[J].灾害学,1994,9(2):84-87.

[21]国务院办公厅.国家突发公共事件总体应急预案[Z].2006.

[22]高庆华,马宗晋,张业成,等.自然灾害评估[M].北京:气象出版社,2007.

[23]国家防汛抗旱总指挥部,中华人民共和国水利部.中国水旱灾害公报(2010)[Z].2011.

Technology for Flood Disaster Damage Assessment

Wan Jinhong1,2,Zhang Baowei3,Tan Xuming1,2,Ma Jianming1,2,Zhang Nianqiang1,2,Liu Jiangang1,2and Li Yunpeng1,2

(1.Water History Department,IWHR,Beijing 100048,China;2.Research Center on Flood and Drought Disaster Reduction,MWR,Beijing 100048,China;3.Office of State Flood Control and Drought Relief Headquarters,Beijing 100053,China)

Flood disaster damage assessment is practically significant for flood prevention departments of all levels in establishing corresponding measures and improving flood disaster management efficiency.The Office of State Flood Control and Drought Relief Headquarters start drafting water conservancy industry standards as Standards on Flood Disaster Damage Assessment to regulate flood disaster assessment.Background and technologies of the compilation as assessment implementers,data sources,index selection,determination of indicator threshold range,disaster grade determination,assessment model determination,etc.are discussed to provide technical support for the compilation of the next stage.

flood disaster damage;assessment standards;assessment implementers;assessment indicators; assessment model

X43

A

1000-811X(2012)04-0055-05

2012-02-02

2012-03-22

水利行业标准编制计划(SL0203262007);国家“九七三”计划项目(2010CB951102);中国水利水电科学研究院科研专项(史集1032)

万金红(1980-),男,北京人,工程师,从事水旱灾害史、灾害社会学研究.E-mail:wanjh@iwhr.com