关于发展蓄冷式冷链物流多温共配的思考*

2012-09-07王淑云

王 倩 王淑云

(烟台大学 经济管理学院,山东 烟台264005)

一、引言

Marija认为,冷链管理就是在全球范围内,为了满足顾客的需求,对易腐食品和服务信息从厂商到配送到消费者的流通中实施有效地计划、执行和控制的过程。[1]冷链品的质量取决于产品储存与流通的时间、温度和耐藏性。在全球冷链市场上,关税的降低、物流效率的提高、信息及冷链技术的发展使得全球食品流动与日俱增。Simon指出,由于冷链食品在全球市场中扮演着越来越重要的角色,许多国家的政府都对冷链物流制定了优惠政策和扶持引导。[2]

随着我国城市化进程的不断加快以及人们生活水平的提高,我国的食品消费结构发生了翻天覆地的变化。健康、营养和时尚,以及部分家庭厨房工作的社会化成为了现代食品消费的主流。人们对保鲜、冷冻食品需求的日益激增,拉动了冷链物流的快速发展。2010年,我国农产品物流总额为22355亿元,比2009年增长了4.3%,我国农产品物流总额已连续7年呈现增长态势。尽管冷链物流规模增长快速,据2010年国家发改委发布的《农产品冷链物流发展规划》,我国冷链品的流通率、运输率和冷库容量仍然偏低。“欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%,蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上。目前我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%、15%、23%,冷藏运输率分别为15%、30%、40%。全国的冷库总容量仅为880万吨”。[3]

由于冷链食品具有易腐、易烂和保质期短等特性,温度变化对食品质量将产生很大影响。因此,必须对物流过程的温度加以严密监控。要保障冷链品的品质,就必须使其从产地收购、储存、加工、运输、销售,直到消费的各个环节,都处于满足需要的低温环境中,既防止食品变质、腐烂,又防止食品污染和减少损耗。2007年,中央“一号文件”明确要求“切实落实鲜活农产品运输绿色通道政策,积极发展以鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统”。2009年,在国务院发布的《物流业调整和振兴规划》中,又将农产品冷链物流列为重点推动发展领域。2010年,发改委颁布的《农产品冷链物流发展规划》提出“到2015年,建成一批运转高效、规模化、现代化的跨区域冷链物流配送中心,培育一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心企业,冷链物流核心技术将得到广泛推广,并初步建成布局合理、设施装备先进、上下游衔接配套、功能完善、运行管理规范、技术标准体系健全的农产品冷链物流服务体系”。[3]

尽管我国的农产品冷链物流发展迅速,但其理论研究和运作管理仍存在诸多问题。我国的冷链物流配送主要采用专用冷冻/冷藏车,不仅购置成本高,而且车辆利用率低。台湾地区广泛使用的采用一般车辆,辅以蓄能保温箱,将多品温产品一起配送的多温共配模式既降低了车辆的购置成本,又充分利用了车辆能力,并实现了节能降耗。本文就传统冷链物流的瓶颈及发展蓄冷式多温共配冷链物流的动因予以探讨,以其更好地指导我国的冷链物流实践。

二、蓄冷式多温共配是可持续发展的具体体现

(一)经济社会可持续发展需要推行蓄冷式多温共配

可持续发展的根本就是经济、社会的发展与资源、环境相协调,其核心就是生态经济学一贯提倡的生态与经济的协调发展。而蓄冷式多温共配的价值就在于车辆能力的节约利用以及对废弃物的低排放。也就是说,蓄冷式多温共配是资源节约型和环境友好型经济活动方式的具体体现。国际国内的大量实践证明,逐步建立资源节约和综合型的产业结构,是使生态经济社会复合系统的演替从粗放向集约转变、实现可持续发展的关键。利用一般货车,将多品种不同温层的产品进行共同配送,实现了粗放型经营模式向集约型经营模式的转变。该运作系统将物质流、能量流、信息流、人流和价值流由不可持续运行实现了向可持续运行的转变。为了推行资源节约和综合利用,急需变革冷链物流配送模式,切实推进蓄冷式多温共配模式的发展应用。

(二)多温共配践行了循环经济的经营理念

循环经济倡导的是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式,它要求把经济活动组织成一个“资源——产品——再生资源”的反馈式流程,所有的物质和能源要能在这个不断进行的经济循环中得到合理和持久的利用,以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。因此,循环经济是一种与环境和谐的经济发展模式。实施循环经济战略从本质上要求恢复和重建“自然——经济——社会”的合理规则和运行路线,其核心在于像生态系统一样,建立起经济系统中的循环组分。

在蓄冷式多温共配模式中,没有了废物的概念,所有的蓄冷器和保温箱都得到了循环往复的利用,且车辆能力也因为运输、配送多品温产品,得到了最大限度的利用,与此同时还实现了节能降碳以及解决交通拥挤。所有这些都使人类经济活动对自然环境的负面影响降低到了最小程度。

三、多温共配克服了传统配送的瓶颈,易于保持食品的新鲜度和拓展销售半径

国际上冷链物流的理论与实践应用研究经历了三个发展阶段。由单品温物流发展到机械冷冻车厢区隔,机电共享保冷柜配送的多品温物流,再由机械式和机电共享式多品温物流发展为蓄冷式多温共配物流。本文将蓄冷式多温共配之外的运作模式称为传统配送模式。无论哪一种传统模式都有其运作瓶颈,不仅容易造成运能浪费、环境污染和冷链品的损耗,而且不利于保持食品的新鲜度、拓展销售半径及商店的销售时间。

(一)单品温配送无法满足多样少量的配送需求

使用常温车、冷藏、冷冻车分别配送,即为单品温配送。目前,我国市场上冷链品的配送仍以单品温配送为主。也就是说,常温品以常温车辆配送,冷冻/冷藏品则以冷冻车及冷藏车配送。像运送冰淇淋、冷冻食品者,一般选择温度维持在-15℃以下的冷冻车;运送鲜乳或其他冷藏食品者,通常选择温度维持在0℃以上的冷藏车。单品温配送由于无法实现多品温共同配送,在少量多样的环境下,不同温域的食品只能单车单运,车辆的运能无法相互运用,会造成车辆使用效率低和运能浪费以及收发货次数及开启车门频繁等问题。

(二)采用专用冷链车辆不仅造价高,而且运能浪费和环境污染严重

对于传统的多品温共同配送而言,机械式冷冻车厢区隔是用车厢间隔多种温域,利用车辆引擎驱动冷冻机组的共配系统。该种车辆均温性低,投资成本高,操作成本高。

机电共享式保冷柜和机械式冷冻冷藏系统所实现的多温共配模式,其均温性不高,温度弹性需设定后才能使食品全程保鲜,投资和操作成本高。[4]

无论是机械式还是机电共享式配送模式,都需要专用车辆。专用车辆造价通常高于普通车辆的1.5~2倍。专用的冷冻或冷藏车辆,必须在一般货车上设置冷冻/冷藏与保温设备。专用车辆使用数量多以及伴随着冷冻设备数量多,使得维修率与成本倍增。另外,专用冷链车辆的制冷特点也决定了每次装、卸货作业都会造成车厢冷度的流失,并导致能源浪费和环境污染。[4]

(三)采用传统普通车辆的无冷链配送,损失惊人

依据发改委2010年的农产品冷链物流发展规划,“目前我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到5%、15%、23%,冷藏运输率分别达到15%、30%、40%”,[3]也就是说,我国冷链物流的规模仍然不大,冷链品依然是由普通车辆完成的,其结果是腐损率严重。

以我国农产品产后损失为例,“仅果蔬一类每年损失就达到1000亿元以上,超过食品生产总值的20%之多,水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节上损失率就高达20%~30%,腐烂损耗的果蔬几乎可以满足两亿人口的基本营养需求。肉类、水产品流通腐损率也达到了12%和15%”。[3]

(四)传统的冷链物流配送模式易于限制产品的销售半径

如果收货单位运距近,采用传统的配送模式,每次卸货作业都会造成冷冻车内的冷度流失。通常,冷冻车厢内部所增加的热负荷来不及冷却移去,就要再一次承受开门卸货所带来的热负荷侵入,使得引擎与压缩机的负载变化过大。所有这些,不仅降低了引擎与压缩机的使用寿命,而且难以保证车厢的均温性,进而无法维持物品的质量,造成冷链品变质,使得产品的销售半径和商店的销售时间深受其限。同样,除了装卸车所用时间、开门次数外,传统配送系统任何故障的产生,道路状况以及其他不可预测的随机干扰都会导致温度变化,进而影响产品的配送半径和销售时间。

我国知名的冷链食品企业——烟台喜旺食品集团有限公司在销售半径和商店销售时间方面就大为困扰。

四、多温共配使低碳节能、保质保值的冷链食品配送成为现实

Montanari认为,在冷链中,温度将影响冷冻产品的保质期和最终质量。冷链管理需要将易腐产品独特的物流活动进行流程整合,以创造更多的客户价值。[5]Kuo and Chen就食品冷链的框架体系进行了综合研究,提出了周期性连续温控方案和多温共配组织模式。[6]

蓄冷式多温共配是指“在物流中心藉由冻结机将可置换且适用不同品温的蓄冷器集中降温蓄冷(储存冷能),再把蓄冷器置入蓄冷保温柜(箱)中,以维持食品所需的温度条件,并且利用一般货车运送货物”。蓄冷式多温共配系统的运作设备如图1所示。[4]

图1 蓄冷式多温共配系统的运作设备

(一)蓄冷式多温共配的低碳节能

利用一般货车配送货物,不仅降低了车辆的初置成本,而且因为车体免于设置冷冻机组和在配送中心集中管理冻结设备,还减少了机械或电力制冷引致的碳排放及其造成的环境污染。利用蓄冷保温柜和蓄冷保温箱,能够使食品温度维持在所需范围达12小时,这样,从某种程度上就解脱了货物配送时间的制约,也有利于有效地安排、实施冷链品的配送计划和配送路径。在优化配送中,在节省配送里程的同时,又可降低能耗和成本。

保温箱的使用避免了传统冷冻车在装卸作业中的冷度流失,进而减少了能源浪费和环境污染。[4]以一般货车同时混载不同品温食品配送,可以实现车辆运能的相互运用,降低配送次数,减少配送车辆的总数和行驶里程。通过专门的物流企业实施共同配送,更有助于提高实载率,减少社会车流总量。所有这些不仅减少了交通拥挤及其带来的能源消耗与碳排放,而且提高了规模效率和实现了成本节省。[7]台湾的经验表明,蓄冷式多温共配由于摒除了冷冻车开门与怠速影响,可实现省能40%以上,并因为一般车辆的使用节省了油耗12%,大大降低了运输成本。[4]

(二)蓄冷式多温共配的保质保值

冷链配送不仅要考虑冷链品的温度,还必须考虑配送车辆在服务过程中的保冷时间要求。一方面,以蓄冷保温柜/箱保存食品,不受配送时辰限制;另一方面,在环境控制条件下,箱内温度基本不受开启车门影响,而且各温层所需的温度条件还能维持12小时。多品温且共同配送,由于增加了车辆弹性和为众多客户提供服务,进一步减少了开启车门的频率,使得温度的恒定性和时间的持续性得以保证,既可以保证冷链品的产品品质,又可以保证冷链品的价值。再者,即使某单货物超过了时窗限制而被收货方拒收,还可以有机会配送给其他需要的客户进而消弭因违背时间窗带来的惩罚性成本。这样,与传统配送模式相比,蓄冷式多温共配不仅易于保证产品品质,还可以实现产品增值。

(四)蓄冷式多温共配配送半径的延长

蓄能式多温共配采用冷融材料高的蓄冷器制冷,替代了车引擎驱动冷冻机组制冷,因此,均温性高,且箱内温度可以维持12小时之久。所以这些,不仅使得配送半径达到近千里,也由于配送过程中的品质保证而加长商店的销售时间。

台湾的大荣货运为统一、全家和莱尔富等便利店所提供的多温共配服务表明,全温层一次到位的多品温冷链品的共同配送,在实现节能降耗和低排放、低污染的同时,保持了食品等冷链品的新鲜度,也延展了冷链品和配送半径和商店的销售时间。

五、国内的冷链物流专业化和集成化程度低下

(一)冷链仓储和冷链运输率低

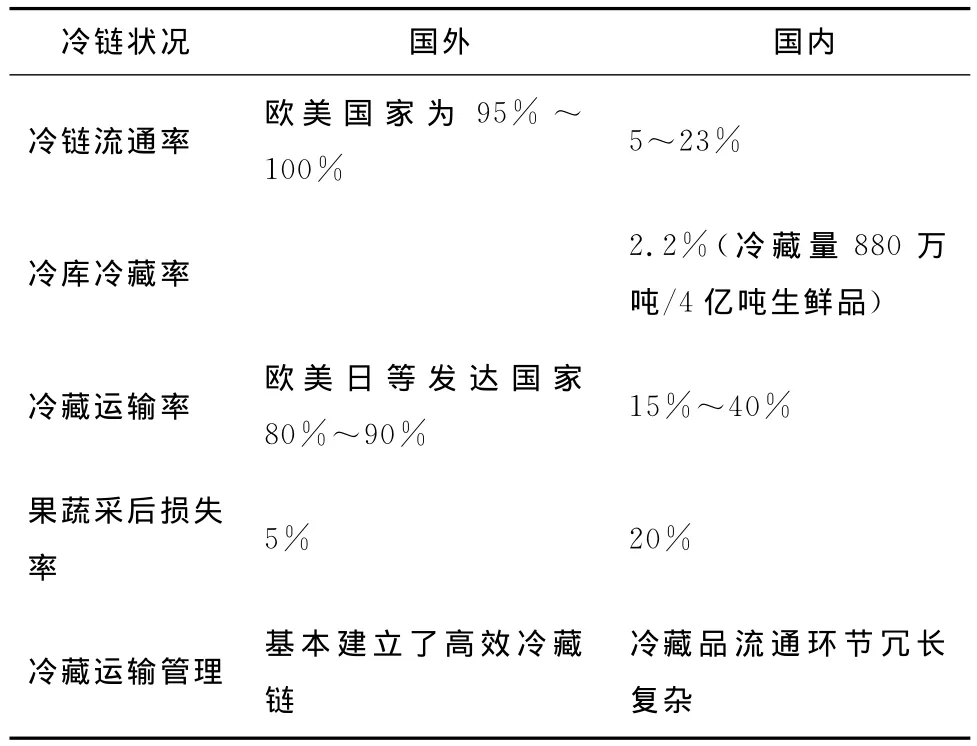

我国鲜活农产品通过冷链流通的比例偏低,仅为5%~23%;冷库能力和冷藏率更低,分别只有880万t和2.2%;冷藏运输率尚未突破40%。也就是说,我国的大部分冷链品仍在常温下流通,与欧、美、加、日等发达国家相比,差距甚远。具体情况如表1所示。[3]

表1 国内外冷链物流现状比较

(二)缺乏完整的冷链链条,断链严重

就信息系统而言,只有冷标委、上海超算和中国冷藏网等少数组织建设了初级信息平台,但专业化和集成化程度不高,冷链物流信息孤岛想象普遍存在。冷链物流中的上、中、下各环节没有实现有效衔接,更未实现无缝隙衔接。区域内尚未形成农产品冷链物流配送体系,整个冷链流动、储存与输配效率、效益难以实现控制和整合。

以连锁生鲜经营为例,构成冷链的各节点企业往往运作不顺畅、不稳定,信息缺乏共享,不仅无法及时了解冷链物流过程,也很难全面掌握冷链物流市场需求,更难实现冷链需求的快速反应。[8]

就法律法规而言,我国还未建立起一套能监控保障食品从生产、包装、储存、运输和销售全过程的质量体系,一些企业虽能认识到冷链物流的重要性,但因缺乏相关的温度立法,冷链食品的产销没有形成完整链条,断链严重。

(三)第三方冷链物流缺位

赵敏在《蓄冷式冷链物流的宅配模式研究》指出,我国冷链食品除了外贸出口以外,大部分的冷链库存和配送业务是由生产商和经销商主导完成的,如光明的冷鲜、双汇、雨润等。[9]巨额的冷链投资无法得到社会需求的分摊利用,不仅导致了高昂的固定成本和可变成本,而且分散和弱化了企业的核心竞争力。我国的冷链企业在运营中,既难以做到品类、品种的完整性,又难以快速地、有效地对市场需求作出反应。

国外冷链物流市场化程度已相当高,如美国几乎所有冷链物流外包给了一些有实力的专业化冷链物流公司,既节省了冷链物流成本,又保证了食品安全。

我国的冷链物流业尚处于初级阶段,市场规模小,区域性强,缺乏有影响力的第三方冷链物流供应商。服务网络和信息系统不健全,准确性和时效性差,不仅冷链成本高而且商品损耗大。

六、发展蓄冷式食品冷链物流急需设施和技术支撑

(一)加强冷链物流基础设施建设

冷链基础设施建设涉及到保鲜、冷藏、冷冻、预冷、运输、查验等方方面面,缺一不可。各类农产品生产、销售企业或配送企业,要积极改造和建设一批拥有先进设施和节能环保的适用高效冷库,满足社会对冷藏设施设备的急需。特别地,应在大中城市周边加快建设冷链配送和处理中心,有效衔接生产与流通。一方面,对于长途干线冷链运输,应强化采用专用冷藏车辆,提升冷链运输能力。对于短途配送,应积极借鉴台湾的经验,推广应用蓄冷式多温共配技术和设施设备,提高冷链处理能力。

(二)推动冷链物流信息化

对于农产品冷链物流公共信息平台的建设,相互兼容性和分享互动性至关重要。要实现市场信息、客户服务、库存控制和仓储管理、运输管理和交易管理等数据交换和信息共享,既优化配置资源,又实现冷链物流产品的有效监控和追溯。推广应用RFID(无线射频识别)、GPS(全球定位系统)、3G移动等物流信息技术,实现农产品生产、储存、运输及销售整个环节的无断链冷链的全程动态监控和产品质量的追踪。加拿大最大的第三方物流企业Thomson Group(汤姆逊集团)除具有容量大、自动化程度高的冷藏设施外,还拥有目前世界上最先进的强制供电器驱动、自动控温与记录、卫星监控的“三段式”冷藏运输车,可同时运送三种不同温度要求的货物。[10]

(三)培育第三方冷链物流增值服务

我国急需培育一批经济实力雄厚、运作经验丰富、经营理念和管理模式先进、核心能力强的大型冷链第三方物流企业,为社会提供冷链物流共配服务。以DC为中枢,将买方和生产方有机连接在一起,将零售商和生产商从非核心的物流事务中解脱出来,依靠各个节点企业的核心能力,强化和提高整个供应链的核心竞争力。[9]一是为连锁企业进行集中采购、集中存储和集中配送,从而以规模经营和专业化经营降低采购成本、订单处理成本、仓储成本和配送成本,以及减少整个物流过程的各种损耗。与此同时,有效地促进下游的生鲜经营企业保持经营规模和品类及品种的完整性。二是满足不断变化和日益苛刻的消费需求,提高冷链食品的客户满意度和需求响应度。三是积极与供应商信息交流、沟通,为供应商提供真实有效的市场信息,帮助生产商又好又快地适应消费市场的波动变化,避免“牛鞭效应”引致的过度生产和过度库存。四是在缩短市场反应时间和提高顾客满意度的同时,为供应商和零售商等物流需求者提供方案解决、直接换装、延迟加工/交货和集运输、仓储、流通加工等为一体的综合性物流服务,使冷链食品和销售企业在物流外包中分享各种增值服务及其带来的成本、损耗降低等益处。

(四)发展蓄冷式多温共配技术

Hsu and Liu在以食品处理和车辆运输等总成本最小化的配送模型中,发现在“最佳优先搜索法”原则下,更换蓄冷器保温箱调控技术,适合呈网状分布的终端需求和不规则的时空需求。[11]

卓裕仁在蓄冷式多温共配系统的可行性研究中指出,运用蓄冷式保温箱从事多温共配,不仅能够降低运输成本,而且还能够减少冷链品的损耗和节省燃料成本。蓄冷式多温共配有者大力推广的可行性。[12]

要充分借鉴台湾的蓄冷式多温共配技术,以保温柜(箱)取代冷冻车,利用可抽换、不同温度且以颜色区隔的蓄冷器放入规格化的保温柜(箱)中,并由一般常温货车同时运送各种品温食品。一是配置冷能储存装置,包括保温库体、冷冻主机、冻结装置及蓄冷器。二是冷冻主机利用夜间离峰时段进行运转,将多数个蓄冷器在冻结库内冻结,以为隔日白天物流作业提供冷能。三是所使用的蓄冷保温柜/箱可制成各种型式与规格,用以容纳不同品温的冷链食品,藉由可置换的蓄冷器储存冷能,使蓄冷保温柜内保持一定的温度环境。四是在蓄冷器中充填不同蓄冷冻结液以维持不同的低温环境。在具体的多温共配运营中,要针对不同的顾客群,积极开辟一日配、宅配通、优鲜配和宅急便等配送业务和输配送系统,既提高效率、争强服务又保质、保品味、保营养。

之外,要推动我国冷链食品的健康发展,必须重视高素质冷链物流人才的培养和提高冷链物流相关技术及其标准。

总之,我国冷链食品物流摒弃传统的运作模式,实施蓄冷式多温共配可以更好地实现冷链物流的低碳节能、冷链产品的保质保值,并强化DC方案解决、快速反应等增值服务,推动我国冷链行业又好又快发展。

[1]Marija,B.,Ludvik,B.,Robert,V.Stability of Perishable Goods in Cold Logistics Chains[J].International Journal of Production Economics,2005,(93~94):345-356.

[2]Simon,J.,Alex,K.,Jan,O.,et al.A Country-by-Country Look at Regulations and Best Practices in the Global Cold Chain[J].Food Safety Magazine,2006,(5):34-43.

[3]国家发展和改革委员会.农产品冷链物流发展规划[Z].2010,(6):1-16.

[4]郭儒家,钟震麒.蓄冷式低温宅配系统[J].中华水电冷冻空调,1995,(4):1-10.

[5]Montanari,R.Cold Chain Tracking:A Managerial Perspective[J].Trends in Food Science & Technology,2008,(8):425-431.

[6]Kuo,J.C.and Chen,M.C.Developing an Advanced Multi-temperature Joint Distribution System for the Food Cold Chain[J].Food Control,2010,(4):559-566.

[7]王淑云,赵敏.蓄冷式冷链物流多温共配动力机制研究[J].公路交通科技,2012,(4):144-148.

[8]恭树生,梁怀兰.生鲜食品的冷链物流网络研究[J].中国流通经济,2006,(2):87-93.

[9]赵敏.蓄冷式冷链物流的宅配模式研究[D].烟台大学,2011.

[10]王强,段玉权,詹斌等.发达国家冷链物流的主要做法与经验[J].中国禽业导刊,2008,(14):21-22.

[11]Hsu,C.I.and Liu,K.P.A Model for Facilities Planning for Multi-temperature Joint Distribution System[J].Food Control,2011,(12):559-566.

[12]卓裕仁,李长骏.多温共配系统之车辆路线问题研究[A].第二届流通与全球运筹研讨会论文集[C].台中技术学院,2004,(9):11-12.