临潼—长安断裂第四纪活动性勘探①

2012-09-06李晓妮冯希杰戴王强师亚芹

李晓妮,冯希杰,任 隽,戴王强,师亚芹

(陕西省地震局,陕西 西安 710068)

0 引言

临潼—长安断裂发育在西安市的东南侧,是西安市附近的一条重要活动断裂,对西安市部分扩展区域的发展将有一定的影响。临潼一长安断裂位于秦岭北侧,骊山西侧[1]。是渭河盆地内部骊山凸起与周至—户县凹陷之间的边界性断裂[2-5]。该断裂北起骊山老母殿,经长安县,子午镇至秦岭北麓沣峪口,全长逾45km ,总体走向35°~50°,倾向NW,倾角70°左右,在航磁、重力和人工地震资料及卫片上均显示为一个明显的异常带[6-7]。该断裂带由数条平行断层组成,带宽5~7km,其中规模较大者有两条:麻街—牛角尖—大鲍陂断裂带(F1)和杨家寨—肖家寨—月登阁断裂带(F2)[5,8]。

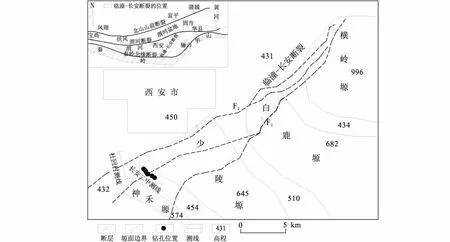

临潼—长安断裂带的研究始于20世纪70年代,80-90 年 代 发 现 第 四 纪 活 动 断 层 存 在[1-2,9]。2003年以来国家开展了 “西安市活断层探测与地震危险性评价”项目,临潼—长安断裂是其重点探测的断层之一。项目组经过详细的地面地质调查、深地震反射-折射探测、浅层人工地震探测、钻探及槽探等工作,对断裂所经之处及推测的有错断的位置进行了 详 细 的 分 析 研 究[5,8,10-15]。 已 发 表 的 关 于 该断裂的文章多是断层露头或是探槽等能直接观察到的现象。本文以长安县附近的两个勘探点为例通过浅层地震和钻孔联合剖面勘探重点分析该断裂第四纪早中期的活动特性(图1)。

图1 临潼—长安断裂上浅层地震测线和钻孔位置图Fig.1 Position of shallow seismic survey lines and drillings cross Lintong-Chang′an fault.

1 浅层地震探测

1.1 仪器设备及数据处理

浅层地震反射波法作为探测城市活断层的首选方法,被多位研究者所应用[16-19]。根据西安市活断层探测工作区环境的特点,本次地震数据采集仪器采用了美国生产的DS-6型遥测数字地震仪,数据采集工作使用300个地震道,其中200道为实时数据采集道,100道为备用道。检波器使用了主频为60Hz的检波器(TZBS-60Hz),每串4个,采用点组合方式接收。根据现场试验情况,长安二中和杜回村测线均采用了3m道间距、中间激发两边不对称接收、25次覆盖的观测系统。浅层地震反射勘探的资料使用法国CGG公司的Geovectrue Plus6200地震数据处理软件及美国绿山公司初至折射静校正软件进行处理。野外采取抗干扰探测手段,室内数据处理中尽可能的恢复地震记录中的高频有效反射波信息、提高反射波分辨率。处理中通过使用带通滤波、二维滤波等去噪手段,有效滤除面波、声波和线型干扰波,提高资料的信噪比。

1.2 资料解释

本次浅层地震勘探资料的解释主要包括:①地震反射时间剖面的分析和解释;②深度剖面图的分析和断层的判定。

对时间剖面上的地层反射波组,资料解释时在剖面图上用T1、T2、T3和T4标出,分别代表第四系内部的地层界面反射。T4代表第四系覆盖层的底界,表现为震相突出,反射波能量相对较强,对应地层界面表现为不整合接触。资料解释中对剖面上这些测段反射波组的对比遵循了“等厚”原则,即认为在某段有限的沉积时间范围内,在纵向上地层的沉积是连续的,在横向上同一地层的厚度变化不大,除非有断层的存在地层表现为不连续。判断断层的依据是:①反射波同相轴明显中断与错位;②反射波同相轴数目明显增减或消失;③ 反射波同相轴出现强相位反转以及上下波组相互依赖;④反射波同相轴产状和反射能量突然变化;⑤ 断面反射波、绕射波等异常波出现。

(1)长安二中测线

长安二中测线位于长安区韦曲镇侯家湾南侧,测线总长870m,走向近EW,与临潼—长安断裂走向夹角约50°。测量区地貌类型为潏河Ⅰ级阶地。根据长安二中测线地震反射时间剖面图中反射波震相关系,解释了T1、T2、T3和T4,共4组稳定的强反射界面(图2)。以CDP1298为界线,剖面左右两段的反射同相轴不能顺直连接。CDP1298以南T4反射界面(即第四系底界)埋深大于800m,以北埋深仅约700m。垂直落差约100m。根据剖面中界面反射同相轴的整体连续特征和反射波组间的关系,在CDP1298附近解释了1个正断层F1,断层倾向NW,倾角约65°。主要错断T3约55m,错断T2约40m,错断T1约20m。断层向上通往反射盲区,上断点埋深小于35m。

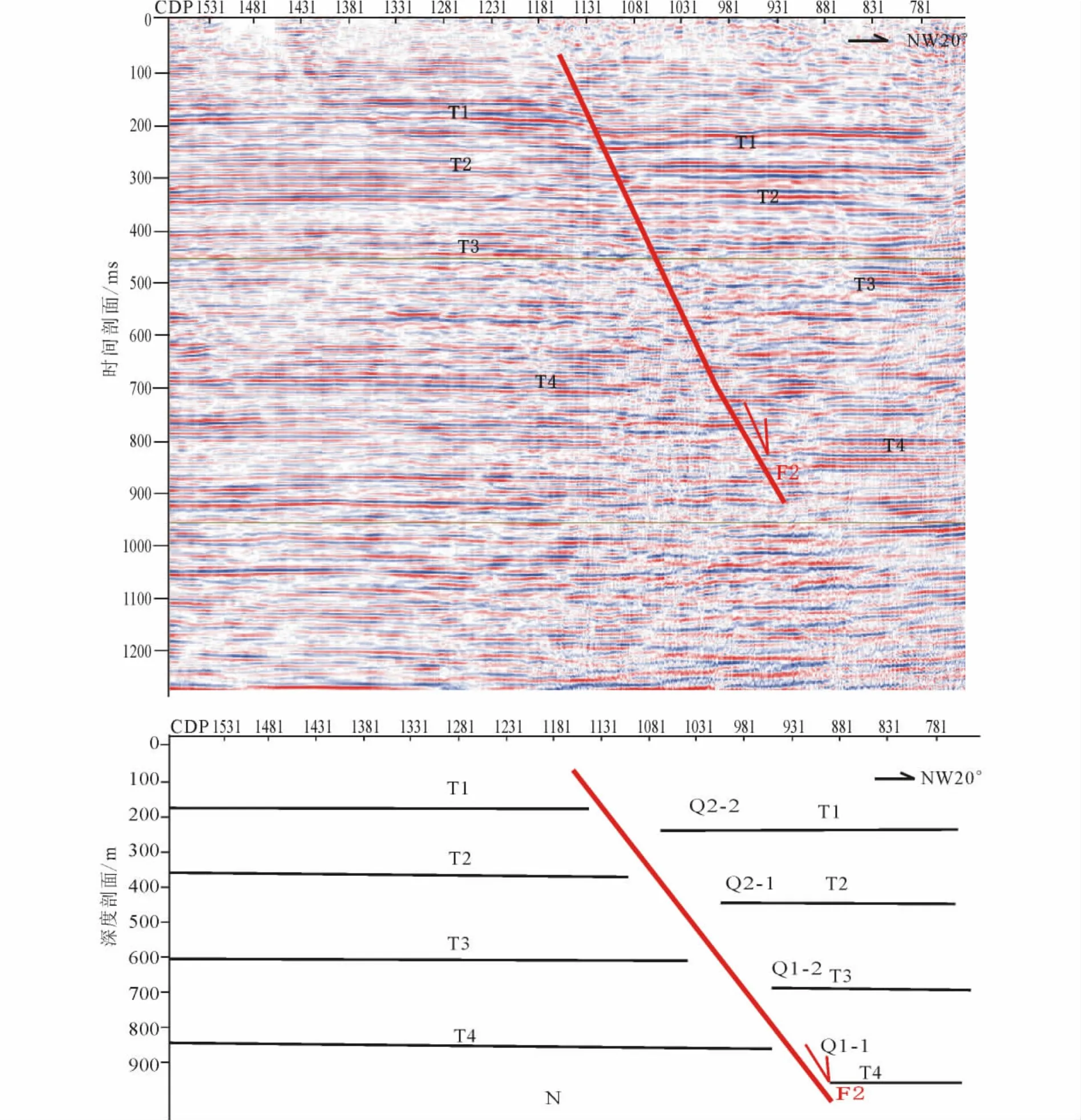

(2)杜回村测线

图2 长安二中断层附近浅层地震剖面及地质解释图Fig.2 The shallow seismic survey profile and geological explanation on the buried fault in Chang′an No.2middle school.

杜回村测线始于杜回村南,向东跨越潏河,止于聂河村以北。测线走向为NW,总长1 800m。时间剖面图上显示了T1、T2、T3和T4,共4组稳定的强反射界面(图3)。在CDP1150附近,反射同相轴均被扭曲错断,解释为视倾向NW的一组正断层。断层南侧第四系底界T4埋深约960m,北侧埋深仅约840m,揭示了剖面控制段内第四系厚度为南段厚、北段薄的沉积变化。断层主要错断第四系底界约120m,错断T3约95m,错断T2约85m,错断T1约50m。断层向上通往反射盲区,上断点埋深小于40m。

2条浅层地震勘探结果均揭示第四纪以来的沉积层内部存在4组反射能量较强、横向连续性较好的地层反射波组,第四纪覆盖层的底界T4为一个良好的物性分界面。两条测线所揭示的断层特征都非常清楚,在断层附近反射波出现明显的波形畸变和反射波同相轴的明显错断,并伴有反射能量的突变和同相轴的横向间断等现象。断层错距下部大,向上逐渐减小,反映了断层长期以来的生长特征。

图3 杜回村断点附近浅层地震剖面及地质解释图Fig.3 The shallow seismic survey profile and geological explanation on the buried fault in Duhui village.

2 钻孔联合剖面确定断层的活动性

在利用钻探方法研究隐伏断层的活动性方面,前人进行了有益探索。徐锡伟等[20-21]利用钻孔资料分析了北京平原夏垫断裂晚更新世晚期以来的古地震事件期次。杨晓平等[22]和何忡太等[23]在浅层地震勘探资料的基础上,利用钻孔联合地质剖面方法得到了隐伏断层影响带的宽度、上断点位置和活动时代。何文贵[24]等利用钻探和槽探揭露现象否定了断层的存在。通常判断断层存在及上断点埋深的依据是:①浅层地震剖面上第四系中有断层显示;②钻孔地层剖面中标志层有明显落差,且落差的幅度大于原始地层可能存在的落差。

长安二中钻孔联合剖面位于长安县第二中学新建校区里边,共打钻孔6口,剖面长141m,钻孔自西北向东南依次为2#、1#、4#、3#、5#和6#,相邻孔间距分别是30m,15m,15m,30m和51m,孔深在60~66m不等。钻孔岩芯岩性主要为浅黄褐-棕黄-褐黄色粉质粘土与土黄色含砾粗砂互层,为河流与漫滩沉积。剖面地层分布比较规律,易于地层岩性对比划分。综合剖面岩性资料,自上而下分为7个主要层位:层1接近地表,岩性为耕土、黄土状土、粉质粘土层,粉质粘土层中含少量钙质结核,南北钻孔中成分稍有不同,北侧钻孔中下部均为粉质粘土层,南侧钻孔中下部为粉质粘土与粗砂互层;层2为黄褐色、土黄色、灰色的含卵石粗砂-中砂-粉细砂层,卵石直径较大;层3为浅黄、褐黄、黄棕色的粉质粘土层,具团块结构,土质均一,含结核、散布氧化铁、锰质斑点,结构紧密,顶届埋深在24~27.6m之间;层4为褐黄色、深土黄色、棕黄色的含卵石中砂-粗砂层,有的卵石直径大于6cm,含少量粘性土,有的钻孔中夹一薄层浅黄褐色的粉质粘土,地层顶届埋深在31.7~38.4m;层5为浅黄、褐黄、棕黄色的粉质粘土层,具块状结构,土质均一,粘性较大,结构紧密;层6为浅黄色的粗砂-中砂层,分选较好,含少量粘性土;层7为浅黄色-浅黄褐色粉质粘土层。

从图4看出ZK4孔与ZK3孔下段、ZK3孔与ZK5孔中上段之间存在地层层位的明显落差。层5底界在ZK2、ZK1、ZK4、ZK3、ZK5和 ZK6孔的埋深分别为61.4m、60.2m、58.7m、50m、52.4m 和52.6m,表现出北边地层埋藏深,南边地层埋藏浅的特点,ZK3孔相对ZK4孔向南抬高约8.7m。1孔59.8m为浅黄褐色的粉质粘土层,土质均一,含氧化铁和锰质斑点,在该处发现一断面,断面擦痕清楚(图5),倾角72°,说明断层通过1孔59.8m深处。层4底界在ZK2、ZK1、ZK4、ZK3、ZK5和 ZK6孔的埋深分别为50.2m、48.8m、48.1m、40.4m、39.9m和40.9m,表现出北边地层埋藏深,南边地层埋藏浅的特点,ZK3孔相对ZK4孔向南抬高约7.7m。层3底界在ZK2、ZK1、ZK4、ZK3、ZK5和ZK6孔的埋深分别为35.5m、38.4m、38.5m、33.5m、31.7m 和32m,南侧三个孔底界基本水平,北侧三个孔底界也基本水平,只是在ZK4孔和ZK3孔之间存在明显的地层落差5m。层2底界在ZK2、ZK1、ZK4、ZK3、ZK5和 ZK6孔的埋深分别为27m、26.7m、27.2m、26.7m、24m 和24.9m,断层存在于ZK3与ZK5孔之间,垂直断距约为2.7 m。上述层5、层4、层3和层2地层的系统落差反映了断层存在的主要位置。从层5至层2,也就是从下至上断层错距在逐渐减小,显示出该断层具有明显的生长属性,与浅层地震解译结果一致。

图4 长安二中钻孔联合地质剖面Fig.4 Geological sections of the composite drilling in Chang′an No.2middle school.

图5 长安二中59.8m钻探岩芯内断层面Fig.5 The fault face in drilling section of Chang′an No.2middle school at depth of 58.8m.

剖面中测得了4个可靠的ESR年龄结果(表1),7061号样品取自ZK4孔埋深57.7m的位置,测年结果为(588±59)ka;7060号样品取自ZK4孔埋深48.5m 的位置,测年结果为(505±49)ka;7059号样品取自ZK4孔埋深27.5m的位置,测年结果为(335±32)ka;7058号样品取自ZK3孔埋深40.5m,测年结果为(510±49)ka。7060号和7058号均取自划分的第3套地层,即浅黄、褐黄、棕黄色的粉质粘土层的顶部,两样品的年龄值分别为(510±49)ka和(505±49)ka,在误差范围内一致,说明4号孔和3号孔中的层3属于同一地层,只是由于断层活动将两孔地层错断。7059号、7060号和7061号样品自上而下取自ZK4孔,年龄值分别为335ka,505ka和588ka,年龄自下而上逐渐变新,说明了沉积地层的连续性。

表1 ESR年龄结果一览表

纵观整个剖面情况,深部地层在4孔和3孔两侧存在明显的落差,说明断层在深部通过4孔和3孔之间,另外在1孔深59.8m处发现了断面,说明断层在底部穿过1孔59.8m深处;中浅部孔间相对落差逐渐向南偏至3孔和5孔之间,上断点埋深为24m,错距为2.7m,错断地层的年龄值在335 ka与588ka之间,说明断层在中更新世有活动。晚更新世以来断层是否有活动,我们项目组在断层上延部位的3孔和5孔之间进行了探槽开挖求证,未发现明显的断错现象。

3 结论与讨论

本文对西安市南侧长安县附近临潼—长安断裂的活动情况进行了详细分析。浅层地震解译结果表明,第四纪内部的反射波组T1,T2,T3和T4均发生不同程度的断错,而且自下而上断距逐步减小,结果揭示出断层带的存在,并显示出其有明显的生长属性。该断裂错断第四纪底界约100~120m,第四纪底界的年龄若以2 200ka推算,则自第四纪以来的垂直平均滑动速率约为0.045~0.054mm/a。

钻孔联合地质剖面也揭示了临潼—长安断裂的存在。钻孔地层信息不仅揭露了多套第四纪晚期的地层被错断,而且在1孔埋深59.8m处发现了新鲜断面,断层倾角72°。若以钻孔地层底界的垂直落差8.7m和其ESR年龄588ka推算,该处中更新世中期以来的最小平均活动速率约为0.015 mm/a。若以钻孔上部层2底界的垂直落差2.7m和其ESR年龄335ka推算,该处中更新世晚期以来的最小平均活动速率约为0.008mm/a。以上三个逐渐减小的平均滑动速率值反映了第四纪以来临潼—长安断裂的活动在逐渐变弱。长安二中探槽显示没有明显的断层存在,而探槽底部的年龄被测得是(19 415±50)a B.P.[10],表明该断裂晚更新世中晚期以来基本无活动。

[1] 李永善.西安地裂及渭河盆地活断层研究[M].北京:地震出版社,1992.

[2] 国家地震局《鄂尔多斯周缘活动断裂系》课题组.鄂尔多斯周缘活动断裂系[M].北京:地震出版社,1988.

[3] 陕西省地震局.秦岭北缘活动断裂带[M].北京:地震出版社,1996.

[4] 冯希杰,戴王强.渭河盆地断层活动的横向迁移[J].地震学报,2004,26(2):174-182.

[5] 冯希杰,戴王强,师亚芹,等.临潼—长安断裂错据及其分布特征[J].地震地质,2006,28(4):579-588.

[6] 张安良,雷姚琪.长安—临潼断裂的活动与西安地区地震危险性探讨[J].内陆地震,1991,(5):216-224.

[7] 赵振才,祝意青.临潼—长安断裂带构造形变[J].内陆地震,1989,(3):362-369.

[8] 李晓妮,冯希杰,戴王强,等.晚更新世以来黄土塬区临潼—长安断裂的活动性研究[J].地震地质,2008,30(2):444-463.

[9] 韩恒悦,贺明静,李永善.渭河盆地东部地区活断层[J].地震地质,1987,9(2):85-90.

[10] 师亚芹,冯希杰,李晋,等.临撞—长安断裂带古地震及地震危险性评价[J].震害防御技术,2007,2(2):137-146.

[11] 师亚芹,冯希杰,李晋,等.临潼—长安断裂带晚更新世时期的活动特征[J].中国地震,2007,3(23):286-294.

[12] 师亚芹,冯希杰,戴王强,等.临潼—长安断裂带的几何结构及形成机理[J].地震学报,2008,2(30):152-164.

[13] 师亚芹,冯希杰,戴王强,等.临潼—长安断裂带所在陡坎的成因分析[J].第四纪研究,2008,4(28):721-732.

[14] 戴王强,韩恒悦,冯希杰,等.临潼—长安断裂带晚第四纪以来的活动性[J].地震地质,2007,2(29):330-335.

[15] 戴王强,韩恒悦,李晓妮,等.临潼—长安断裂带晚第四纪以来的活动性[J].地震,2007,4(27):129-136.

[16] 方盛明,张先康,刘保金,等.探测大城市活断层的地球物理方法[J].地震地质,2002,24(4):606-6131.

[17] 潘纪顺,刘保金,朱金芳,等.城市活断层的抗干扰高分辨率浅层地震勘探研究[J].中国地震,2003,19(2):148-1571.

[18] 刘育侠,王振明,王兰民,等.兰州盆地活断层的高分辨率浅层地震勘探技术[J].西北地震学报,2008,30(4):344-353.

[19] 连玉平,张锦福,林松建,等.高分辨率浅层人工地震勘探探测隐伏断裂实例[J].西北地震学报,2007,3(29):260-263.

[20] 徐锡伟,计凤桔,于贵华,等.用钻孔地层剖面记录恢复古地震序列:河北夏垫断裂古地震研究[J].地震地质,2000,22(1):9-19.

[21] 徐锡伟,吴卫民,张先康.首都圈地区地壳最新构造变动与地震[M].北京:科学出版社,2002.

[22] 杨晓平,袁洪克,宋新初,等.浙江宁波育王山山前隐伏断层勘探和新活动时代[J].地球科学-中国地质大学,2011,36(6):967-976.

[23] 何仲太,马保起,卢海峰,等.北京东北旺—小汤山断裂存在的证据[J].地震地质,2009,31(2):233-246.

[24] 何文贵,袁道阳,葛伟鹏,等.对兰州市刘家堡断层的新认识[J].西北地震学报,2009,31(1):40-45.